La ardua, promisoria y jaqueada relación entre Argentina y China

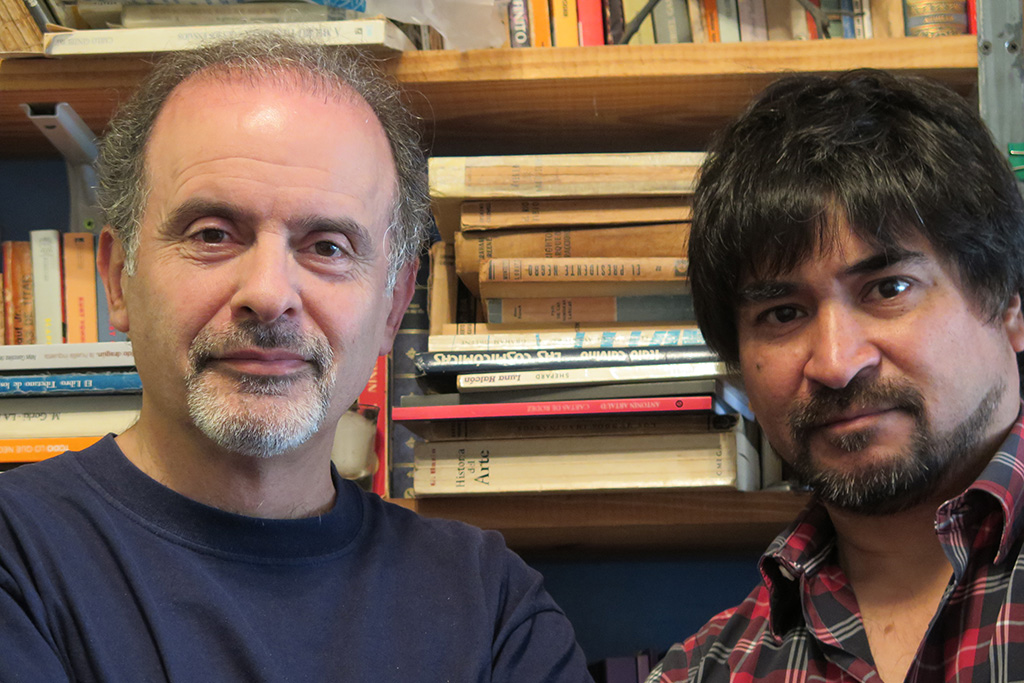

Néstor Restivo y Gustavo Ng, directores periodísticos de Dangdai, que aborda desde hace quince años las relaciones e intercambios entre los dos países, analizan el recorrido de los vínculos culturales y comerciales y evalúan que, inducida por Estados Unidos, “la política del gobierno de Milei es pésima”.

La revista Dangdai se define a sí misma como la primera de intercambio cultural argentina-china. El proyecto no recibe financiamiento de ninguno de los dos estados y presenta una cara moderna y prolija, orientada a un público culto y empresarial. La realidad, sin embargo, no aparece deslavada: la guerra comercial con Estados Unidos, la visita de Scott Bessent y sus críticas al swap son tratadas desde una perspectiva que nos acerca a la mirada del gigante asiático.

En diálogos paralelos con ANCCOM sus dos directores periodísticos, Gustavo Ng y Néstor Restivo, hablan de esa mirada: “El swap está vigente y se ha ido renovando desde la época de Kirchner —explica Restivo—. Un swap es un acuerdo entre dos bancos centrales que se intercambian una partida de dinero que, en tanto tu país no lo use, no genera ningún costo. Cuando vos convertís esos yuanes en dólares y los usás, ahí se convierte en un crédito, y lo tenés que pagar. Argentina, en la época de Massa, convirtió 5 mil de esos 18 mil millones de dólares. Los usó para no frenar las importaciones de China y para pagar una o dos cuotas del FMI. O sea que esos 5 mil millones de dólares Argentina sí o sí los tiene que devolver y pagar intereses. Cuando gana Milei, eso estaba pendiente y, a pesar de las barbaridades que dijo Milei sobre China, ellos, como tienen una estrategia de más largo plazo, se lo renovaron unos años más. Argentina tiene, por lo tanto, un periodo de gracia en el que no le está pagando lo que debe a China. Y esto está en las reservas monetarias y sirve para cuantificar un mayor respaldo de divisas.”

“Ellos se están defendiendo en una guerra comercial planteada por EEUU —dice Gustavo Ng—. La guerra que más está peleando China es la financiera, y ahí va ganando ubicaciones. Entonces tener países endeudados con su moneda es una forma de tener presencia en el esquema financiero argentino. Y eso obviamente les da armas cuando tienen que negociar; porque si mañana tienen que acordar, por ejemplo, la instalación de más empresas mineras, dicen ‘mirá, tal cláusula va atada al swap’”.

Llegado este punto, los dos directores pasan el foco a la Argentina: un país donde se construyeron cuatro centrales nucleares y se proyectaba una quinta con tecnología mixta. Un país, relata Restivo, que venía de cuatro gobiernos que mantuvieron lazos activos con China (“inclusive con Macri”, puntualiza); con el presidente Milei, sin embargo, la cuestión es distinta. “La política del gobierno de Milei es pésima —declara—. Primero por el estilo de él, tan berreta y tan insultante. Es una opinión muy personal, pero es lo peor que nos ha pasado: un tipo que no está preparado para nada, un grupo de gobierno que si tiene experiencia es para el mal; es una cosa insólita lo que pasó en Argentina. Entonces su visión con China es pésima, y la relación se mantiene por la escala subnacional: provincia a provincia, municipio a municipio. Pero a nivel nación-nación, si no fuera por el swap que lo tiene medio agarradito, no hay nada. Se frenó lo de las represas, lo de los trenes, la energía nuclear; la relación está muy fría. Pero se mantiene porque China no quiere romper relaciones con un país que cree que le podría servir.”

Una síntesis más brusca es la que plantea Gustavo Ng: “La relación que tiene el gobierno de Milei con China la deja en manos de Estados Unidos. Te diría que la relación entre Argentina y China es manejada por Marcos Rubio. Con el swap este gobierno tiene que hacer cabriolas: primero dijo que eran comunistas y después que estaba todo bien, qué se yo. Por eso te digo que es irresponsable, impune; realmente lo deja todo en manos de Estados Unidos”.

Las primeras líneas

Este presente encuentra a una revista Dangdai con quince años de historia y 45 ediciones en la espalda. Su fundación, sin embargo, fue una iniciativa pequeña que empezó a gestarse en 2010 por tres periodistas que, decepcionados por la nueva línea adoptada por el Grupo Clarín, se juntaron para formar este nuevo proyecto: Camilo Sánchez, periodista aficionado a la cultura china, Néstor Restivo, orientado a la economía y la geopolítica, y Gustavo Ng, descendiente de chinos que no había conectado con su herencia, olfatearon en su tiempo señales de un nuevo escenario internacional. Así lo cuenta Restivo: “El año que para mí es una diferencia muy importante es el 2004, el año que viajan el presidente Néstor Kirchner a China y Hu Jintao a la Argentina. Esos dos viajes presidenciales hicieron un salto tremendo en la cantidad y calidad del vínculo bilateral. O sea que para cuando lanzamos la revista ya hacía unos años que la relación con China por distintas razones (comerciales, culturales…) estaba en un momento de auge”.

“A nosotros nos parecía que la relación ya venía madurando y que iba a crecer —dice Ng—, y que a su vez China iba a crecer como país. Entonces dijimos: ahí hay un área que va a demandar comunicación. Nació como un proyecto de medios complementarios: la revista impresa cada tres meses, un website de noticias diario, una newsletter semanal y un programa de radio”.

“El 2010 nos presentamos en un concurso de revistas culturales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —sigue Restivo— y lo ganamos. Y el premio era un subsidio de dinero con el que lanzamos la revista el 2011. Ese dinero sirvió por un año y después continuó por otros canales: primero por publicidad y luego por una asociación con la Universidad de Congreso”.

“La revista desde el 2017 pertenece a la Universidad de Congreso —retoma Ng—, pero no nos marcan una línea ideológica. Sí tratan de que la revista sea más neutra, que no se meta con política. Ahí negociamos un poco, pero bueno, no nos la pasamos puteando a Milei y eso”.

Al momento de comenzar el proyecto, ninguno de sus tres integrantes conocía el país sobre el que escribirían. El año 2023, Gustavo Ng recibió en Beijing el Special book award por su libro 10.134 kilómetros a través de China. La revista ha establecido relaciones con varios medios y universidades del país asiático, siempre intentando, pese a todo, mantener una línea editorial: “Tanto Néstor como yo somos peronistas —afirma Ng—. Estamos completamente en contra de una primarización de la economía y de una relación asimétrica con China. Creemos que está bueno tener una relación con China pero tenemos que trabajar para que sea más simétrica”.

Los caminos hacia China

Dangdai apuntaría, entonces, a promover un intercambio simétrico con China. El N°45 aborda ese intercambio con un fuerte enfoque cultural: artistas visuales, coloquios universitarios, un cruce entre Borges y Cao Xueqin. Con todo, de su propio slogan surge una pregunta, casi un desafío: ¿Puede haber un intercambio simétrico entre dos naciones tan distintas? ¿Qué puntos en común puede haber entre las culturas china y argentina?

“¿En común? Muy poco —sentencia Ng—. La relación es económica. Nosotros pensamos que lo cultural rápidamente iba a derivar en otras áreas de la vida social, pero no derivó: se quedó en lo comercial, creció en lo económico un poco (pero no muchísimo), entonces lo que quedó de lo cultural fue el conocer a la persona con la que tratás para hacer mejores negocios”.

“Es muy terminante Gustavo —se ríe Restivo—. Lo que buscamos en la revista son justamente las intersecciones: a China por ejemplo el tango le gusta, el cine argentino le gusta; acá la fiesta de año nuevo chino es de las más importantes que hay en Buenos Aires…”

“La mayor muestra de que el intercambio es nulo es el éxito que tiene el año nuevo chino —dice Ng, algo más crítico—. ¿Cuál es la China que se muestra ahí? El dragón que va volando y los de artes marciales que hacen acrobacias. China tiene contradicciones cuando se trata de hacer intercambios con otros pueblos. Hay dos tendencias, una centrífuga y una centrípeta, que coinciden con fases históricas: unas de gran apertura, con momentos de gran intercambio, y otras de clausura total. En este momento, a partir de los años 80, China inaugura un momento de gran apertura. Ya son cuarenta años, y sin embargo recién empieza con América Latina. Nosotros quedamos lejos, y ellos nos aceptan, pragmáticamente, como patio trasero. Dicen: ‘¿Qué hay en Sudamérica? Hay unas riquezas fabulosas que nosotros necesitamos: la energía, los minerales, los productos agrícolas’. Y eso está muy lejos del intercambio cultural”.

“China es un país que no es autosuficiente en muchas cosas —aporta Restivo—: necesitan soja, minerales, petróleo y alimentos. Es una población de casi 1.500 millones de habitantes que demanda muchas de estas cosas. Y estas cosas las tienen sobre todo países de América Latina y de África. Yo sé que China es un país que genera mucho temor y amenaza, pero de ninguna manera creo que genere un modelo imperialista como hicieron Estados Unidos o Gran Bretaña; es otra cabeza. No soy ingenuo, sé que ellos tienen un interés nacional y les interesan, por supuesto, los minerales de Chile, de Perú, de Argentina. Pero el modelo es ese: más que de hegemonía, de cooperación en cosas que a ellos les sirvan”.

Apenas abrir la revista, un sonriente Iván de Pineda invita a hacernos clientes del banco ICBC. Ya en la página 44, la Universidad de Congreso presenta su Instituto Confucio de Mendoza. An Guanghui, Consejero Económico y Comercial de la Embajada China, destaca la carne bovina y el vino como los productos más representativos de Argentina. Todas señales veladas que caracterizan el vínculo entre ambos países.

“Argentina tiene un modelo de comercio de primarización —explica Ng—. Sobre esa matriz Perón intentó hacer una industrialización, pero esa industrialización es complementaria: no es un modelo agrícola-industrial, es un modelo agrícola con industria. Y cuando viene una crisis económica lo primero que naufraga es la industria. Entonces el país vuelve a su matriz, que es la de comprar productos industrializados y vender al principio trigo, maíz, carne; ahora soja, minerales, petróleo. Y con China el contacto es desde esa matriz. Y esa matriz beneficia a una parte muy chica de la sociedad: a los dueños de los campos; a los que producen minerales, petróleo y productos agrícolas. No se distribuye en todo el pueblo”.

“América Latina no tiene una agenda simétrica —critica Restivo—. China sabe lo que quiere, viene por las cosas que quiere y cada país individualmente quizás sí tiene un modelo, pero como continente, como región, no tenemos una visión de conjunto que para mí haría falta. Por ejemplo: si Argentina, Bolivia y Chile tuviesen una estrategia igual con el litio, negociaríamos de otra manera con China”.

Sobre este ejemplo en particular comenta Gustavo Ng: “Un modelo extractivista le va bárbaro a la oligarquía. China está ganando mucho con el litio. Le resulta indispensable para su producción de autos y movilidad eléctrica. Y en Salta hay mineras chinas que pagan unas regalías que son absurdamente bajas: del 3%. Bueno, ¿por qué no nos plantamos? Porque ese 3% tampoco se lo reparte la población de Salta. Ese 3% se lo reparte la gente que manda en Salta: los tipos que si hay una protesta mandan a la policía y cagan a palos a la gente. Entonces qué pasa: ese 3% que para la Argentina es una humillación, para esta clase es bárbaro porque es muchísima plata. Entonces ellos controlan todo y bueno, la reacción política está completamente muerta; todo eso favorece a China. Y si la relación se reduce a eso: ¿qué lugar tiene en ese esquema un intercambio?”

Aquí marca un contrapunto Néstor Restivo: “La relación comercial podría ser muchísimo mejor. Para empezar, para Argentina, que es un país que siempre tuvo problemas con el dólar, es importante tener un superávit comercial. Y Argentina tiene déficit comercial con China. Lo tiene históricamente con China, con Estados Unidos, con Brasil y con Europa. Argentina siempre ha tenido superávit en la balanza total, pero con sus cuatro grandes clientes ha tenido déficit. Lo cual explica que no es un problema de China: es un problema de Argentina. En cambio Chile, Perú y Brasil tienen superávit con China, entre otras cosas por la minería. Bueno, Argentina debería hacer más con la minería, con el turismo, tratar de comercializar agroalimentos en forma más elaborada, y China dice ‘bueno, háganlo, pero ustedes tienen que diseñar su plan; si nos venden a nosotros lo que nos conviene, lo aprovechamos’. Entonces quizás un matiz de diferencia que tenemos con Gustavo es que él es más crítico de China en eso; yo lo que digo es que es más un error del lado argentino”.

En una misma revista conviven, entonces, dos posturas distintas ante el vínculo: la primera, que marca Gustavo Ng, se posiciona a partir de la identificación de una “matriz de centro-periferia”; la segunda, que sostiene Néstor Restivo, confía una relación de mutuo beneficio con China, un imperio al que, “cómo confucianos que son, no les interesan la ruptura o la guerra”. ¿Dónde se encuentra la síntesis? Al abrir el último número, ya en la página 6, hay un artículo sobre el horóscopo de Gustavo Ng, que escribe:

“La intuición será el fundamento de la inteligencia y la sabiduría durante todo el 2025. Estará antes del pensamiento. El modo de cultivar el mundo en el Año de la Serpiente es la armonización (…) El signo de la serpiente demuestra cómo crear y armonizar están irremisiblemente imbricados con la mentalidad primitiva de los chinos. Y sigue siendo así hoy”.

La edición N°45 de la revista Dangdai se encuentra disponible en el sitio web https://dangdai.com.ar/ en formato Issuu.