Un año de apuesta a la producción comunitaria

Los integrantes del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, en el partido de Ituzaingó, cuentan cómo decidieron reunirse para trabajar y hacer frente a la crisis con un proyecto colectivo. El resultado: una cooperative textil, otra de reciclaje y una tercera de ceramistas.

“Adrián es el responsable textil, pero los jueves maneja el camión de La muchachita”, comenta Julián Aceituno, coordinador del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, mientras fuma un cigarro sobre la calle Suboficial Perdomo del partido de Ituzaingó. Ahí, a pocas cuadras de la unión de la autopista Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, funcionan tres cooperativas: la de reciclado La Muchachita de Los Toldos, la Textil de Ituzaingó y la de cerámica Lesjade. Cada una con distintos oficios, distintos recorridos e historias, pero con un objetivo común: apostar al trabajo y a la producción como motor del crecimiento comunitario.

En el mes de junio el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco cumple un año de su inauguración. “Ante un contexto complejo de apertura de importaciones, este es un lugar de militancia y resistencia que sirve para demostrarle a la comunidad que estas formas de producir son viables y se pueden sostener en el tiempo», indica Aceituno. La pared que mira a la vereda exhibe un mural dedicado a la economía popular en tonos rojos y azules. Manos que trabajan telas, moldean vajillas y reciclan residuos envuelven una frase del sumo pontífice argentino que reza y resume lo que ocurre puertas adentro del polo productivo: «Desde las periferia olvidadas se crean soluciones dignas para los problemas acuciantes de los excluidos».

Después de un par de maniobras, el camión quedó estacionado de culata en la entrada del Centro: una construcción grande de ladrillos de hormigón y techos de chapa. Al ingresar por una puerta doble hoja color ladrillo y mirar hacia arriba se pueden ver los colores de la bandera argentina enrollados en la baranda del entrepiso donde funciona la cooperativa textil y, justo en la columna del medio, un cuadro blanco y negro de Evita recibe a todos con una sonrisa. Contra el costado izquierdo, la escalera de madera por la que sube Adrían Mamami todos los días para trabajar. Ahí arriba se puede realizar de principio a fin el proceso de producción de una prenda de vestir. “El núcleo mínimo de trabajo es Adri y su familia. Cuando hay mayor demanda y aumenta el volumen de producción, se suma más gente”, indica Aceituno. En el fondo, la esposa de Adrián dobla buzos y los coloca en bolsas plásticas mientras su hijo, sentado en una máquina de coser, le da las últimas puntadas a un pantalón. “Ahora estamos produciendo uniformes para un colegio de Pilar”, comenta Mamani.

El espacio es amplio, luminoso y está colmado de hilos y retacitos de tela de diversos colores y texturas. Cuentan con numerosas máquinas de coser y una mesa de corte de diez metros de largo para trabajar a escala. Aceituno apoya su mano sobre la mesa y explica: «Acá se puede hacer todo. Se pone el rollo de tela, se extiende y se realiza el corte con la moldería correspondiente. Después se confecciona e incluso podemos estampar» y agrega: “La realidad es que hay una cantidad muy grande de talleres textiles familiares que funcionan en casas particulares en muy malas condiciones de trabajo. Nuestro propósito es que esos talleres salgan de las casas y que sean los centros textiles los que, al hacer todo el proceso de producción, puedan ofrecer las prendas directo a las fábricas, empresas y marcas, sin intermediarios”.

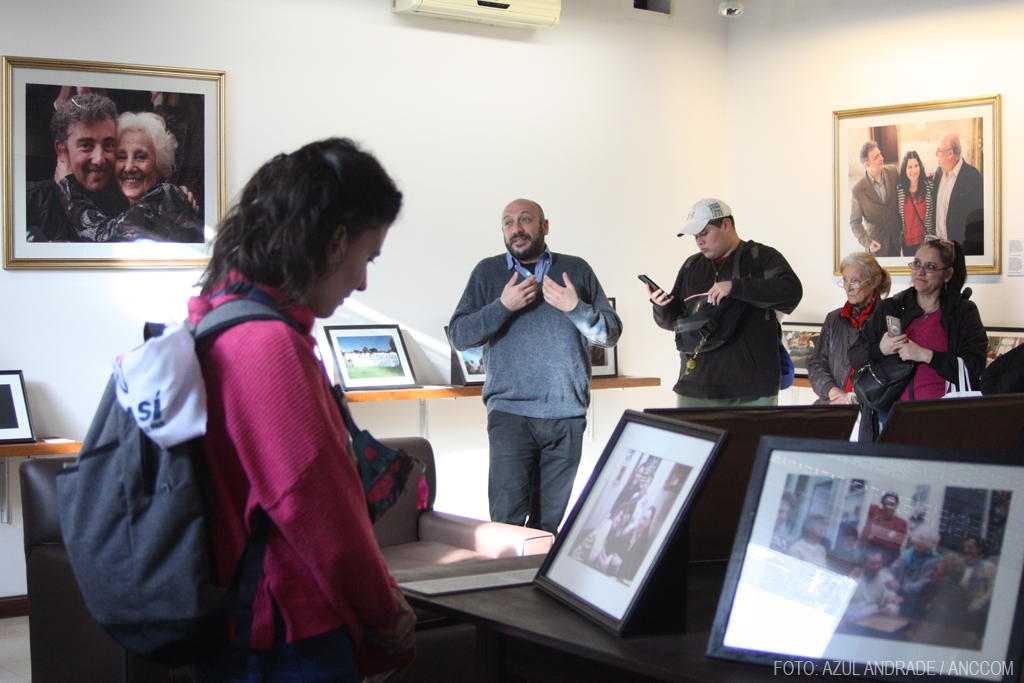

Un proyecto que está en marcha y dando frutos: a partir de un trabajo articulado entre el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco, la murga uruguaya Agarrate Catalina y Pirca producciones, la cooperativa textil de Ituzaingó confeccionó camisetas para colaborar de forma solidaria con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Al vivenciar esta experiencia colectiva que conjugó trabajo cooperativo, arte y memoria, Mamani comenta: “Nos llena de orgullo haber participado de esta iniciativa. Producimos varias tandas de remeras y tuvimos la posibilidad de entregarlas en persona a las Abuelas”.

“Este lugar es una muestra de que se puede dar respuesta a un problema de un sector que ya ni es explotado, sino que se autoexplota. Al tener la capacidad de absorber más producción, también podemos negociar mejores condiciones laborales”, indica Aceituno mientras tanto, justo debajo de sus pies, se escucha el pitido del montacargas moviéndose en planta baja: son los trabajadores de la cooperativa de reciclaje La muchachita de Los Toldos que cargan el camión que dejó estacionado Mamani en la entrada del Centro. “Cuando terminen de acomodar todo nos vamos para González Catán a realizar una entrega. La muchachita le vende cartón a una fábrica que produce maples de huevo”, acota Mamani entre el ruido de las máquinas y reflexiona: “Acá convivimos las tres cooperativas y entre todos tratamos de darnos una mano. En cierto punto funcionamos como una familia”.

En planta baja hay una radio prendida que musicaliza el ambiente: al ritmo de la cumbia, trabajadoras y trabajadores de La muchachita separan vidrio, cartón, plástico, papel y demás residuos sólidos. Entre bolsones y cajas se arman los pasillitos por donde circula el material que llega, se separa, luego se enfarda en la máquina compactadora y queda listo para su comercialización. “Trabajamos con varias empresas, algunas nos traen residuos para separar y a otras les vendemos el material para reciclar. También recolectamos de puntos verdes y de la zona abastecedora de Ituzaingó”, comenta Rodolfo Herrera, coordinador de La muchachita de Los Toldos, quien de muy chico empezó a cartonear en la calle y por su cuenta. “El proceso de organización de la cooperativa nos llevó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Ya hace un año que estamos acá y es mucha la diferencia en cuanto a condiciones de trabajo porque tenemos herramientas, la vestimenta adecuada y los días de lluvia podemos trabajar sin mojarnos”, agrega Herrera y reconoce que el trabajo de todos los compañeros es necesario para que todo funcione.

«Hay una visión muy idealizada de pensar que todo se organiza solo y no, no es así. El rol de la militancia es muy importante para generar organización, discutir decisiones y acompañar estos procesos. Ninguno podría solo, en cambio al estar todos juntos, este proyecto es posible y viable de sostener. Hay todo un laburo detrás de articulación con la comunidad», señala Aceituno quien, al ser uno de los responsables del Movimiento Evita en Ituzaingó, pone en valor el trabajo de todos sus compañeros de militancia y agrega: «Es importante que el Estado también acompañe estas experiencias colaborativas y comunitarias. Actualmente, esto lo estamos sosteniendo contra viento y marea. Imaginate que con un poco de viento a favor, podríamos generar muchos más puestos de trabajo». Todo listo y preparado, Mamani pone en marcha el camión, Herrera se sube a su lado en el asiento del acompañante y parten rumbo a González Catán.

El sol de otoño se mete sin permiso por la puerta entreabierta de la cooperativa de cerámica Lesjade, un proyecto que empezó a tomar vida en pandemia y hoy cuenta con un equipo de trabajo conformado por mujeres ceramistas. Con sus manos y minuciosa creatividad, se encargan de amasar, moldear, colar, emprolijar, hornear, encerar, esmaltar y volver a hornear vajilla de gres, un tipo de cerámica cocida a alta temperatura. Sentada en la mesa de trabajo y rodeada de utensilios, Nicole Montaña emprolija una taza, mientras tanto su compañera, Sandra Grunfeld, hace equilibrio arriba de un banquito. Con ambas manos y sumo cuidado, acomoda una fuente en la parte más alta de los estantes donde exhiben la vajilla. La elaboración artesanal hace que ninguna pieza sea igual a la anterior, se trata de modelos únicos e irrepetibles.

Alicia Callegaro viste un delantal que lleva bordado “El barro de la patria grande”, habla por teléfono con un cliente y revisa el calendario que está colgado en la pared. Ella es la responsable de coordinar el trabajo en Lesjade. Principalmente producen vajillas personalizadas para cafeterías y casas de té de la zona y también organizan seminarios y talleres para difundir el oficio y formar ceramistas. Luego de finalizar la llamada, Callegaro explica: “Es un orgullo vivir de esto, porque este es un trabajo habitualmente invisibilizado ¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde viene la taza que usas para desayunar? ¿O en qué condiciones se produjo el plato en el que comes todos los días?”. Junto a sus compañeras también destaca la importancia de los lazos que se generan en la cooperativa: “Nos repartimos las tareas, pero compartimos las alegrías y las tristezas. Así todo se hace más llevadero”.

El Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco es la suma de historias de vida, trayectorias colectivas y luchas organizadas en el seno de la economía popular. Con avances y retrocesos está de pie, activo y en movimiento. «Más allá de las personas que trabajan acá, esto es un proyecto político y una muestra concreta de que podemos hacer un trabajo cooperativo a partir de la organización en comunidad», concluye Callegaro.