10 años de teatro: Una escena cada vez más independiente

Las salas y sus producciones florecen en los circuitos no comerciales a pesar de la crisis y los ataques a la cultura. A lo largo de una década, ANCCOM narró las tablas como un espacio de resistencia.

Hace una década, ANCCOM nació con un objetivo claro: dar voz a realidades y expresiones que los grandes medios dejaban fuera de agenda. Desde entonces, ha sostenido un fuerte compromiso con las artes escénicas, reflejado en una cobertura diversa que abarca desde el teatro independiente hasta festivales internacionales. Una crónica sobre un encuentro de artistas autogestionado, comunitario y cooperativo que celebraba la creación teatral en todas sus formas fue la primera nota sobre teatro y la que marcó el rumbo de las que vendrían después.

A lo largo de estos diez años, ANCCOM entrevistó a referentes del ámbito teatral no sólo por el estreno de sus obras, sino también como voces claves para analizar el estado del arte en relación con el contexto político, económico y social. Desde su rol de productor teatral, Carlos Rottemberg abordó la tensión entre la gestión estatal y el circuito comercial y analizó el impacto de las crisis económicas en la sostenibilidad de las producciones. El dramaturgo y director Mauricio Kartun conceptualizó el teatro como una herramienta de resistencia y expresión política. Y figuras como Rita Cortese, Mirta Busnelli y Pepe Monje reflexionaron sobre los cambios que atravesó la escena en el último tiempo y los desafíos que enfrenta el sector.

Para descentralizar la cartelera porteña y dar visibilidad a lo que ocurre más allá de la calle Corrientes, la agenda de ANCCOM se enfocó en iniciativas que llevaran el teatro a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Propuestas como la reciente Vicente López en Escena, donde las actuaciones ocurren en espacios inesperados o el Festival de Teatro Independiente Pirologías, que desafía prejuicios y modas importadas son ejemplos de cómo a lo largo de esta década, el teatro del conurbano no solo ha crecido, sino que ha ampliado su alcance, y se ha consolidado como un espacio con identidad propia.

Desde su primera publicación, el 24 de marzo de 2015, ANCCOM asumió un compromiso indeclinable con los derechos humanos, un eje ha atravesado su cobertura de política y sociedad, y también de la cultura. Así, sus cronistas han reseñado numerosas obras que abordan la historia reciente del país. Desde el ciclo Teatro por la Identidad, brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo, que lucha contra el olvido desde la dramaturgia, hasta Memoria de un poeta, una obra que mantiene vivo el recuerdo de los 30 mil desaparecidos contando la historia de una bibliotecaria de barrio víctima del terrorismo de Estado.

Nuestra agenda también se ha nutrido de propuestas que utilizan el teatro como una herramienta de expresión y un espejo de los conflictos sociales. Obras que exponen el acoso escolar, la explotación infantil, la trata de personas, la violencia de género, el aborto y la desigualdad, convirtiendo el escenario en un espacio de denuncia. “Las artes escénicas se volvieron a convertir en un refugio de resistencia, de encuentro y de construcción de comunidad”, asegura el agente de prensa y licenciado en Comunicación Daniel Franco.

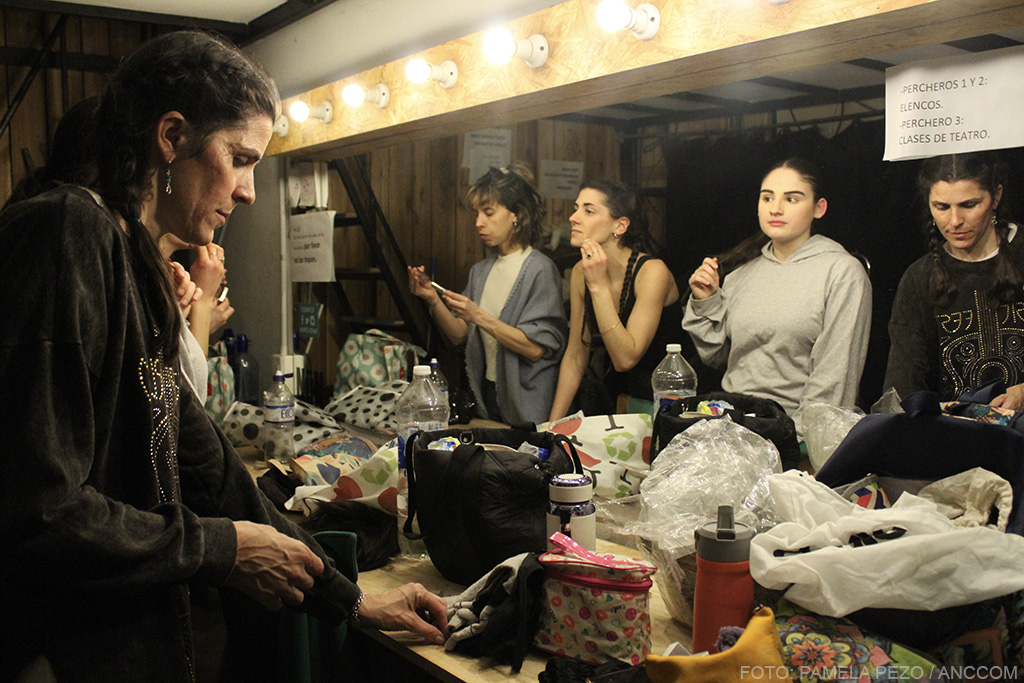

En la última década, asimismo, el teatro independiente ha experimentado un crecimiento notable. Espacios como Timbre 4, El Camarín de las Musas, Caras y Caretas, Teatro Beckett y el Centro Cultural San Martín han sido fundamentales al incorporar en sus carteleras obras que no ingresan en el circuito comercial. Además de ser plataformas para la exhibición, estas salas se convirtieron en ambientes de experimentación y formación para una nueva camada de artistas, quienes se convirtieron rápidamente en protagonistas destacados de las coberturas de ANCCOM. Durante el recorrido por estas usinas culturales, hemos descubierto relatos que fusionaban arte e historia, como Padre Carlos, el Rey Pescador, que narraba la vida de Carlos Mugica, “el mártir de los pobres”, o Consagrada, la obra sobre la historia de la exgimnasta olímpica Gabriela Parigi.

La sostenibilidad de estos espacios en un contexto de crisis económica sigue siendo un desafío. Sebastián Blutrach, productor teatral y dueño del Teatro Picadero, señala que, aunque el teatro no desaparece, sí enfrenta un proceso progresivo de vaciamiento. “No cierran los teatros de golpe porque eso genera una reacción inmediata, pero el paulatino vaciamiento de los fondos culturales los deja debilitados hasta que se justifica su cierre”, advierte. A pesar de las dificultades, el sector sigue buscando nuevas estrategias para atraer espectadores y sostener sus propuestas. En el caso del Picadero, una de las apuestas ha sido la construcción de una comunidad propia a quienes se le ofrecen beneficios y descuentos. “Mi objetivo es que ninguna función tenga menos de 150 espectadores”, afirma Blutrach.

El contexto actual plantea interrogantes sobre el rol del teatro en la sociedad y los desafíos que enfrentará en los próximos años. En un escenario marcado por recortes presupuestarios, el reto principal será sostener la producción y asegurar que el teatro siga siendo un espacio de encuentro, debate y creación. Según Blutrach, la mayor preocupación radica en los cambios en los hábitos del público, especialmente entre los más jóvenes: “Uno de los desafíos más grandes es que el público pueda desconectarse del celular durante una función”, asegura. En la misma línea, Franco subraya la importancia de fomentar nuevas audiencias. “Es fundamental desarrollar políticas de formación de espectadores y subsidiar el consumo cultural”, sostiene y agrega, optimista: “El teatro no va a desaparecer ya que no existe inteligencia artificial que lo pueda reemplazar”.

Si bien no podemos asegurar cómo será el futuro de las artes escénicas, sí podemos ratificar que el compromiso de ANCCOMpara los próximos diez años seguirá siendo el mismo: difundir y dar visibilidad a aquellas propuestas culturales valiosas que la escena teatral argentina tenga para ofrecer.