Chaco es la provincia con la mayor tasa de femicidios

El asesinato de Cecilia Strzyzowski puso en agenda nacional el problema de la violencia de género en la provincia norteña. Según el Observatorio de Mumalá este año ya mataron a 1,7 mujeres cada cien mil, la proporción más alta del país.

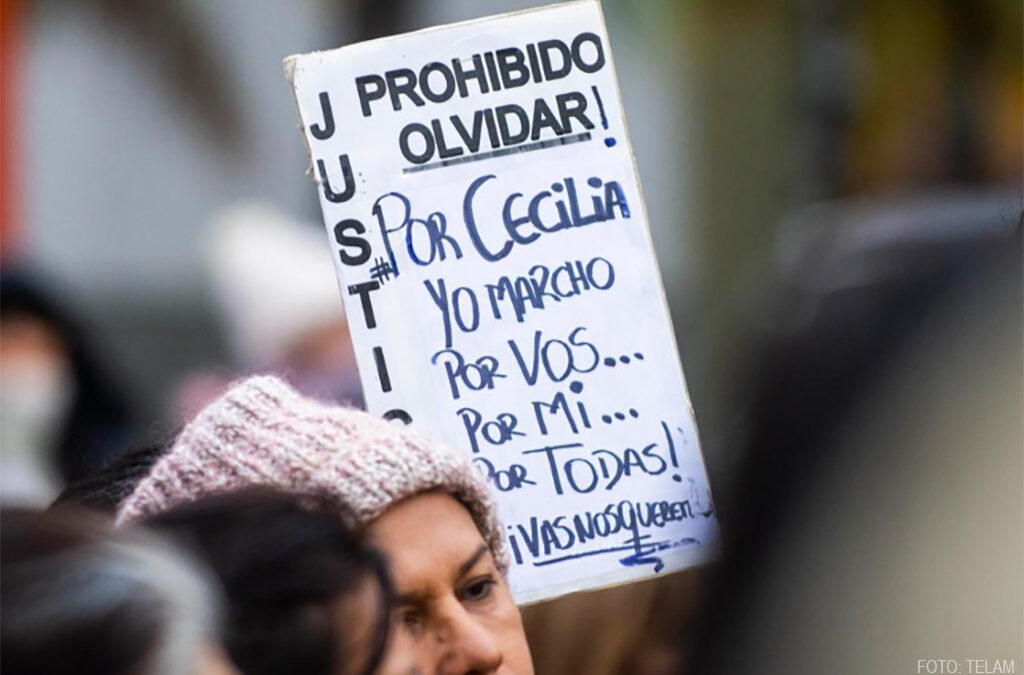

Desde 2020 que Chaco ocupa los primeros lugares en las estadísticas de femicidios en la Argentina. El caso de Cecilia Strzyzowski , -presuntamente asesinada por su pareja César Sena con complicidad con sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, originó el levantamiento masivo de la sociedad civil junto con el acompañamiento de los medios de comunicación y organizaciones feministas, evidenciando la problemática de la violencia de género en la provincia. Según el último informe del Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), denominado “Mujeres, Disidencias, Derechos”, desde el 1 de enero al 29 de junio del 2023 se registraron trece femicidios, ocho directos, cinco vinculados y un suicidio femicida. “Somos la provincia con la tasa de femicidios más altas del país, con 1,7 cada 100.000 mujeres”, expresa a ANCCOM Paula Ojeda, la Coordinadora de MuMaLá Chaco.

MuMaLá nacional es una organización feminista, autoproclamada popular, porque surgió “al calor de la lucha y resistencia a las violencias de las políticas neoliberales con las compañeras piqueteras de Barrios de Pie”. Se define como “federal” porque tiene sedes con presencia en veinte provincias del país, y “disidente”, porque defiende los derechos LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Trans, Travestis, Intersexual, Queer). Además, cuenta con un Observatorio Nacional llamado “MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos” que ya cuenta con más de cinco años de producción de datos y estadísticas sobre femicidios, suicidios femicidios vinculados y trans-travesticidios. Por lo tanto, las altas tasas actuales no parece sorprenderle a Ojeda, coordinadora de la sede chaqueña MuMaLá . “Es lamentable decirlo pero no nos sorprende. Lo que sí, la altura del año en la que estamos y que ya tenemos este índice tan alto. Generalmente, es más cerca de fin de año cuando ingresamos a este ranking nefasto. Sucede hace un buen tiempo ya, es triste pero lo estamos esperando”, afirma.

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en una marcha realizada en Resistencia para exigir justicia.

Todos los meses, el Observatorio lanza un informe con datos recabados principalmente desde el seguimiento de casos que brindan los medios de comunicación. “Es un trabajo federal muy a pulmón con nuestras compañeras, revisando las noticias que salen de nuestros país”, afirma Ojeda

En este sentido, ya para 2022 el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) había registrado a Chaco, después de Tierra del Fuego, como la segunda provincia con la tasa de femicidios más altas en el país, situación que se viene repitiendo desde 2020 según los informes disponibles. Para Ojeda, estos números en las estadísticas están ligados al abordaje de la temática y su aplicación por parte del sistema judicial y policial. “Constantemente estamos diciendo que sin políticas públicas los femicidios no van a mermar. Acá tenemos mucha política pública para erradicar y sancionar la violencia de género pero a la hora de que se apliquen en el territorio es donde está la falla. Todo tiene que ver con que el accionar de la Justicia y la policía es muy lento”, afirma.

La desaparición y el presunto femicidio de Cecilia que “está conmoviendo a la sociedad y al país entero”, causó una reacción “más rápida de la Justicia, pero está totalmente relacionado con la visibilidad que se les dio desde los medios de comunicación de la provincia en primer lugar y a nivel nacional en segundo lugar”, aclara Ojeda y agrega: “También al acompañamiento de movimientos feministas y a la indignación que generó en la sociedad que hizo que salgan a las calles a pedir esclarecimiento. Eso también hizo que la justicia actuó un poco más rápido”, agrega.

La última vez que se registró con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio pasado, cuando estaba a punto de irse a un supuesto viaje a Tierra del Fuego junto con su pareja César Sena, con quien se había casado y posteriormente anulado el matrimonio. El sueño de empezar de cero con trabajo y casa en Ushuaia se truncó: los fiscales a cargo de la causa consideran que la familia Sena, que ocupaba lugares dentro de la dirigencia política de la provincia, hizo creer esa idea del viaje como parte de un “plan” para cometer el crimen y desaparecer los restos de Cecilia. Al día de hoy, sin identificación aún del cuerpo, hay siete imputados además de la pareja: Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena como coautores del presunto crimen; el chofer de ellos, José Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, el casero del campo que tenía la familia, Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reinoso, estos últimos acusados de .encubrimiento agravado.

A más de un mes ya sin Cecilia, la coordinadora de MuMaLá Chaco tiene la esperanza de que signifique “un caso bisagra” para que la gente salga a reclamar “por políticas públicas efectivas y reales en su aplicación en el territorio. Así como se involucró con este caso, que salga a pedir justicia por los otros femicidios que tenemos en la provincia. Es muy importante que como sociedad nos involucremos. L os femicidios son un flagelo social”, recalca.

Asimismo, la organización exige por tercera vez la declaración de la Emergencia en Violencia de Género al Estado Nacional. “Esperamos que tenga un apoyo de la ciudadanía, porque entendemos que la sociedad está indignada por la violencia de género en nuestro país, que realmente veamos cambios y cómo realmente se puede resolver con el accionar de espacios feministas como el nuestro y con el accionar de proyectos de ley que buscan cambiar el rumbo del tratamiento de la violencia y de los femicidios”, enfatiza.