Feb 25, 2022 | Destacado 3, Entrevistas

La abogada Claudia Cesaroni acaba de publicar su nuevo libro, «Contra el punitivismo», donde desarma los argumentos que exigen mano dura cada vez que un crimen impacta en la opinión pública. ¿Por qué las mujeres son víctimas de las políticas del encierro?

“Quilmeña. Gallina. Brigadista. Abogada. Docente. Un hijo, un nieto. Milito, escribo y hablo.” Así se describe en su cuenta de Twitter la abogada y escritora Claudia Cesaroni. Autora de varios libros que ponen en discusión las políticas punitivistas o, en criollo, políticas de mano dura. Entre ellos se encuentran: La vida como castigo, Un partido sin papá y El dolor como política de tratamiento. La abogada habló con ANCCOM sobre su nuevo libro, Contra el punitivismo, y puso en discusión los mitos que rondan alrededor de las personas que cometen crímenes.

Antes de responder cualquier pregunta, a Cesaroni (haciéndole honor a su rol de docente) le pareció indispensable explicar qué es el punitivismo: “El punitivismo trae aparejada la idea de que el castigo cada vez más duro y extenso soluciona tanto los delitos más graves, como un homicidio o una violación, hasta los más simples”. Qué hacer con las personas que cometen crímenes ha sido un tema de grandes discusiones a lo largo de la humanidad, polémicas que, según la autora, siempre se solucionan con más años de cárcel: “Aún en los casos más graves, cuestiono la duración de ese castigo. Deberíamos pensar otras alternativas que probablemente sean más satisfactorias para que no se vuelvan a repetir los hechos o que tengan un efecto pedagógico.”

Pensar en otras soluciones le parece clave a la autora a la hora de decidir qué hacer con la gente que llega a cometer algún delito. Pero, es inevitable preguntar:

¿Qué otras soluciones se pueden aplicar además de la cárcel? ¿Cómo se le responde a la víctima que pide justicia?

En los casos graves es difícil pensar en otra solución que no sea el encierro, pero lo que sí optan otros países es por hacer que la pena no sea tan larga. En algunos países como España o Colombia, y también acá (pero muy de vez en cuando), se aplica algo que se llama mediación penal, sobre todo en el ámbito juvenil. Por ejemplo, si un pibito viene corriendo y le roba el celular a alguien, se intentan instancias de mediación penal donde las dos partes se sientan con su abogado, junto al Estado, y se piensa cuál sería la mejor manera de reparar el daño que se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Que el pibe ese vaya tres años a la cárcel o que eventualmente trabaje para devolver el celular además de pedir disculpas? Aunque lo más importante es que el Estado, junto con la sociedad, ayuden a ese pibe a no volver a cometer delitos. Pero no es fácil pensar esas soluciones, lo más fácil es mandar a la gente presa.

Hay algo que queda claro, hay crímenes que no pueden responderse más que con la cárcel, pero, sin olvidar los derechos de cada una de las partes: “Las personas que cometen delitos también tienen derechos. Como, por ejemplo, el derecho a la reinserción, que le permite a la persona que estuvo presa volver a la sociedad libre. Si le imponen una pena de 30 años a alguien de 20, ese derecho es absolutamente negado. Esa persona va a volver a la sociedad con una edad avanzada y totalmente inhabilitada para la convivencia social, o directamente muerta”, afirma Cesaroni.

Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa.

La autora sostiene que la cárcel no solo afecta a quien está condenado, sino que todo lo que gira a su alrededor también se ve alterado: “Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa. Cuando hablamos de políticas de cuidado, en general, no se mira a las acciones que llevan adelante las mujeres vinculadas a una persona privada de la libertad”. Agregado al gasto que le pueda generar a su familia, Cesaroni resalta el gasto público que genera tener personas privadas de la libertad: “A todos nos conviene que haya menos gente presa, más allá de una cuestión humanista, por una cuestión económica. Un preso cuesta mucha plata, desde los gastos judiciales, el personal penitenciario, los micros de traslado, etcétera.”

Pero, si un preso cuesta mucha plata, ¿por qué se sigue sosteniendo ese gasto?

Se gasta porque el Servicio Penitenciario recibe un enorme presupuesto. Justamente el cuestionamiento que siempre hacemos es que nunca se investiga qué se hace con ese dinero. Lo que sí sabemos es que las cosas con las que viven los presos, la comida, la ropa, los elementos de higiene no los proveen el sistema, sino las familias. Y muchas veces cuando se necesita hacer un traslado se dice que no hay dinero para la nafta. El presupuesto del sistema penitenciario es una gran caja en la que se pone muy poco la lupa.

Las cifras que maneja el sistema penitenciario, según Cesaroni, son borrosas y pocos claras. No se puede acceder fácilmente a algún presupuesto o detalle de gastos realizados, a diferencia de otras instituciones que tienen, o al menos eso parece, las cuentas un poco más claras.

¿Las políticas de mano dura corresponden a una falta de acción por parte del Estado?

No creo que el Estado esté ausente, sino que el Estado aparece de una sola manera: en lugar de prevenir, interviene siempre castigando. Es una respuesta fácil, por ejemplo, si no pueden evitar los femicidios, al femicida le meten 50 años de cárcel. Por mi parte, elegiría invertir mucho más tiempo y dinero en evitar que haya una muerta antes de festejar que le metan 50 años de cárcel al autor del hecho.

Los femicidios y el punitivismo demostraron ser temas sensibles a la hora de discutirlos, por eso la autora decidió explicar el panorama trayendo ejemplos de la realidad argentina. La abogada menciona el caso de Micaela García y la modificación que se realizó a partir de este en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad donde se limitaron las salidas transitorias (ya que el autor del hecho se encontraba aplicando ese derecho) a personas no solamente condenadas por delitos sexuales sino también por homicidio, robo a mano armada y hasta cultivo de cannabis: “En el caso de Mica García es muy importante la posición que tuvieron las compañeras del movimiento “Ni una menos” cuando se usó el caso para directamente dinamitar el sistema de ejecución de las penas en nuestro país (que es él se encarga del manejo de las personas que ya están condenadas). Ellas dijeron: “No en nuestro nombre”. Me parece muy valiente la posición de las compañeras de pedir que no se las use para aplicar políticas de mano dura. Lo que ellas reclamaban era otra cosa, más ligada a la prevención de esos hechos. Obviamente que no les dieron lugar y siguieron con la reforma”.

Por otro lado, la autora menciona un caso que obtuvo mucha relevancia e indignación hace unos días: el de Chiara Páez: “En este caso, lo polémico fue la forma en la que se presentaron los hechos. La noticia fue: “Anulan la condena del femicida de Chiara” y obviamente apareció la respuesta de indignación de la gente. Pero en realidad, esa sentencia está bien porque lo que dice la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que el adolescente autor del hecho, Manuel Masilla, debió ser condenado como menor de edad. Nadie explica esto, dicen: ‘Un femicida libre’, que tampoco está libre, sino que se pide que se lo vuelva a someter a juicio en un tribunal de menores”. El caso de Chiara tocó, sin dudas, fibras profundas en las distintas ramas de feminismo: “El planteo fue que la justicia no tiene perspectiva de género, que muchas veces se da, pero tiene que tener también perspectiva de infancia. Me parece que a veces hay ciertos feminismos que, en función de la perspectiva de género, se olvidan de la perspectiva de derechos humanos”, agrega Claudia.

Estos casos detallados por la abogada tienen algo en común: fueron sumamente mediáticos. Los medios de comunicación tienen, según ella, un rol determinante a la hora de aplicar o discutir políticas de mano dura.

¿Siempre es negativa la participación de los medios en este tipo de casos?

Hay muy poca gente que sabe de estos temas que hable en los medios y cuando se invita a abogados especialistas, en general, son punitivistas. Las posiciones más críticas, que tratan de ver el fenómeno del delito desde otro lugar, prácticamente no están. Sumado a eso, está el morbo que genera la víctima llorando por el delito recién cometido y pidiendo justicia, que se combina con la empatía por el dolor que se genera en la audiencia. Aunque, sin duda hay un doble estándar en las víctimas porque hay algunas que se muestran y hay otras que no existen. Por ejemplo, el 14 de febrero una policía mató de un disparo en el pecho a un pibe de diecinueve años en Mendoza y el hecho no apareció por ningún lado. Este pibe no existe, es un acto cometido por las fuerzas armadas y, encima, si se quiere más morbo, por una mujer. Entonces, en la determinación de lo que es o no noticia, la manera en que se presenta y a quien se consulta, los medios tienen una gran responsabilidad.

Cesaroni a la hora de argumentar quién es el mayor responsable tiene una respuesta diferente: “Mucha más responsabilidad que los medios la tienen los sectores políticos, no solamente los partidos sino sindicatos, sectores educativos, etc. Son temas que no escuchan, ni atienden y tampoco les importa. Los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen pánico de hablar estos temas, votan cosas que muchas veces en las discusiones parlamentarias admiten que no sirven, pero las votan igual porque es la demanda pública. Es una manera alevosa de lavarse las manos”.

Entonces, si las políticas de mano dura no son una solución, ¿por qué siempre se recurre a lo mismo?

Porque es una solución fácil. Todas las reformas que se dieron a lo largo de los años estuvieron siempre relacionadas a un hecho de impacto público, como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el femicidio de Mica García, etcétera. Frente a cada uno de esos hechos, que nadie niega que sean dolorosos e irreparables, la respuesta inmediata fue más años de prisión. Pero eso no le devuelve la vida a nadie ni tampoco evita que se sigan cometiendo asesinatos y secuestros.

La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta es cada vez más compleja. ¿Qué se hizo antes, y que se hace durante y después con una persona que comete un delito? Según Claudia Cesaroni, los caminos fáciles y rápidos no solucionan nada y siguen llenando de gente las cárceles.

Unos días después de la entrevista, Claudia publicó en Twitter que intentaron entrar a su casa de Quilmes. Al día siguiente publicó una foto suya que decía: “Me tomé el día post robo, lloré, arranqué yuyos y me puse mi remera gallardista #ElijoSeguirEstando”. La mayoría de los comentarios fueron “jodete”. Al parecer el castigo no es solo para quienes cometen crímenes sino también para quienes defienden que todo se sostenga sobre los fundamentos de los derechos humanos.

Feb 18, 2022 | Destacado 5, Géneros

La decisión de la Corte santafesina, que ordenó tener en cuenta la minoridad del adolescente condenado por el femicidio, implica la reducción de la condena y se multiplicaron reclamos y apoyos. Hablan especialistas en Derecho.

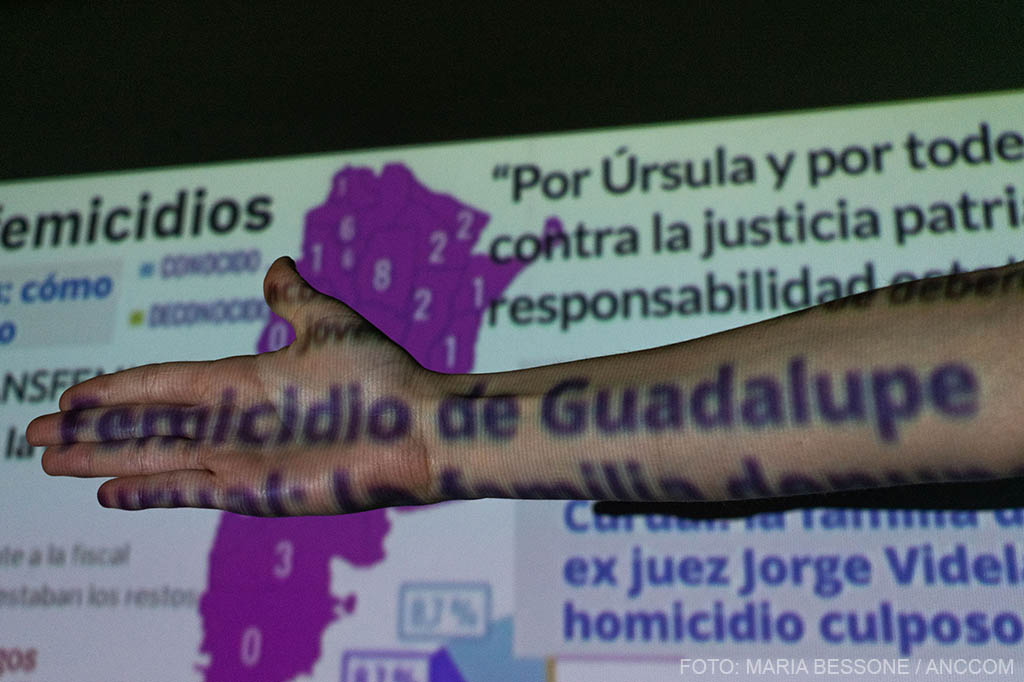

El caso de Chiara Páez impulsó la primera manifestación #Niunamenos.

Estas últimas semanas se desató una controversia sobre el punitivismo, el derecho de niñas, niños y adolescentes, los reclamos del feminismo contra la violencia de género y cómo afecta la justicia a esa perspectiva. El debate surgió a partir del fallo de la Corte Suprema de Santa Fe sobre el femicidio de Chiara Páez, la adolescente cuyo crimen el 10 de mayo de 2015 dio impulso un mes después al lanzamiento del primer “Ni Una Menos”. De acuerdo a ese fallo, la condena de 21 años y 6 meses aplicada a Manuel Mansilla, entonces de 17 años, por el femicidio, deberá ser revisada por errores de inconstitucionalidad, ya que no fue utilizada la escala correspondiente a la minoría de edad, cuya pena, en los casos en que se aplica condena, es sustancialmente menor.

La Corte entendió que el reclamo de la defensa era razonable en cuanto que se le había aplicado una pena que era más alta de lo que debería y sostenía que se le debería haber aplicado un monto que va de 10 a 15 años. Como se señaló, Mansilla a esa fecha tenía 17 años y se le aplicó una condena de 21 años y 6 meses.

Chiara, también adolescente de 15 años, desapareció en Rufino luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio (Mansilla). El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa del abuelo del adolescente quien, según la Justicia, la mató a golpes.

“Es fundamental dar con el sujeto vulnerable en los hechos y ese sujeto es Chiara -dijo a ANCCOM María Pía Dómina, feminista y abogada-. Por tres motivos: ser mujer, menor de edad y embarazada” y añadió: “No podemos ponderar la inmadurez de Manuel Mansilla como atenuante y beneficiarlo con reducciones de pena. En caso de tensión entre la Convención de los Derechos del Niño y tratados relativos a género, debemos recordar quién es la víctima y quién es el victimario.”

Domina dice sobre la cantidad de años de la condena: “Estoy lejos de alentar olas punitivistas, pero muy a favor de hacer uso de las escalas penales que ya tenemos previstas en el Código Penal” y continua: “Van a recalcular la pena. El condenado ya lleva 7 años privado de su libertad, suponiendo que le den 15 años casi tendría cumplida la mitad de la condena. Teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, yo diría que 25 años es la pena máxima que puede aplicarse en este caso. Estamos hablando de un hombre que mató a puñaladas a una mujer embarazada y la enterró en el patio de la casa de su abuelo. Hay que tener en cuenta que no se puede exigir prisión perpetua porque su aplicación está vedada a los menores de edad por los tratados internacionales”.

Por su parte, Claudia Cesaroni, que actuó como defensora de los casos de menores que fueron condenados a prisión perpetua y que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en este caso no estar de acuerdo con el término “La justicia machista” porque “es una mirada que no es integral. La justicia debe tener perspectiva de género y perspectiva de infancia. Este es un caso muy importante, y aún más como lo resolvió la Corte de Santa Fe, porque se cruzan en un mismo hecho dos personas que pertenecen a grupos particularmente vulnerados en sus derechos: La niña asesinada y el niño que comete el delito. Y digo niños porque la Convención de Derechos del Niño dice que niño es toda persona menor de 18 años. Es decir, ambos son niños. La víctima y el victimario”

En los hechos comprobados durante el juicio, Mansilla le sacó el chip al celular de Chiara y lo activó en otro dispositivo a 20 cuadras para que no encontraran el cuerpo, llamó a la madre de la víctima luego del asesinato para decirle que Chiara no fue a su casa, organizó un asado mientras se hacían los rastrillajes y mintió repetidas veces en su relato sobre cómo la asesinó.

Para incorporar el relato en el debate, Cesaroni sostiene que hay que entenderlo en un contexto distinto que si hubiera sido cometido por un adulto: “No es que hay que dejarlo impune, no está impune. No se está hablando de impunidad. Se está diciendo que por la condición jurídica de niño tiene que tener una pena determinada que está establecida legalmente, que eso no es `nada`. Son de 10 a 15 años para una persona que al momento de los hechos tenía 17. Estamos hablando casi los años que él tenía de vida cuando cometió el hecho, no es poco tiempo de cárcel y condena.”

La Argentina fue condenada por imponer penas de prisión perpetua a adolescentes y todavía hay penas muy altas para personas que cometieron delitos antes de los 18 años lo que hace que el contexto para la discusión sea más engorrosa porque se trata de dos grupos que suelen ser vulnerados en sus derechos constantemente por el Estado a la hora de presentarse frente al Poder Judicial.

“Este caso está determinado en nuestro Código Penal -explica Cesaroni- en armonía con el Régimen Penal de la Minoridad, la Ley 22.278 que establece que los jueces que decidan condenar podrán aplicar la misma condena que un adulto o la pena prevista del delito que se trate. Ese ‘podrán’ qué instala la ley, desde que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional ya no es una opción, es una obligación. Hay que aplicar siempre la pena más baja, la pena más leve”, argumentó Cesaroni.

La especialista hizo hincapié en que en Argentna no hay un sistema penalmente pensado de manera retributiva: “Como vos me sacaste la vida yo te saco la tuya, por eso no hay pena de muerte en nuestro pais”. También explicó porqué es importante que niños y adolescentes tengan un trato distinto al de un adulto a la hora de ser juzgados: “Una persona a los 17 puede ser una y a los 24 otra porque se puso de novio, porque tuvo un hijo, porque entendió la vida de diferente forma. Cualquier persona común, con la diferencia de que no comete delitos graves, no repite las cosas que hizo en su adolescencia en su adultez por la maduración que genera el proceso de crecimiento. El Estado debe revisar el sentido de tenerlo preso, eso no funciona así en los adultos, pero en los adolescentes está puesto en la normativa internacional. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta lo que indica la normativa de derechos humanos respecto a los jóvenes que cometen delitos. Lo que hace el fallo, cuando cita toda la normativa en la que se basaron los jueces, debería aplicarse más seguido de lo que se lo hace”.

El fallo de la Corte disparó reclamos. Algunos, desde el propio Estado. La Ministra de Géneros y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, publicó un comunicado en sus redes sociales sentando posición: “La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la condena impuesta a su femicida ante el pedido de inconstitucionalidad presentado por la defensa, y el mismo será juzgado como menor. En este difícil momento, nos hemos comunicado con la familia de Chiara para ponernos a disposición dentro de las facultades que nos conciernen como Ministerio. Será indispensable, cada día, seguir trabajando en una aplicación efectiva de la #Ley Micaela en articulación con todas las instituciones de nuestro país”.

Y se recordó que el Estado argentino asumió el compromiso de juzgar con perspectiva de género al ratificar el tratado de Belém do Pará cuyo objeto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, Domina señaló en disidencia con Cesaroni: “No puede primar una ley y desvirtuar este tratado. Además, la Ley de Régimen Penal de la Minoridad dice: ‘Pudiendo reducirla (la pena) en la forma prevista para la tentativa’. Entonces, la reducción de la pena es opcional. Se admite la posibilidad de que los jueces descarten la reducción prevista en el Artículo 4 de la Ley 22278. ”

Es un caso con mucho cruce para la justicia porque están en juego los derechos firmados en la Convención de los Derechos del niño y los derechos protegidos en el tratado de Belém do Pará.

Domina explicó sobre el tratado de Belém do Pará: “Este dice muy claramente que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y actuar con la debida diligencia para sancionar la violencia contra la mujer. Los magistrados no pueden seguir ajenos a la normativa en materia de género y tampoco pueden seguir buscando artilugios legales para beneficiar a los femicidas”.

El debate no es nuevo. En su carta orgánica de 2017, el colectivo de Ni Una Menos incluye un apartado sobre “Antipunitivismo” que dice que mientras las mujeres siguen siendo vulneradas por parte del Estado “la cuenta de los crímenes crece y se nos ofrece más mano dura” y añaden que: “El crecimiento de los discursos punitivistas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo y la sanción de leyes que agudizan la crisis humanitaria de las cárceles y proponen el endurecimiento de las penas agravan nuestra situación”. En el apartado el colectivo de Ni Una Menos concluye: “No vamos a permitir, y lo sostenemos en nuestras intervenciones, que tomen las muertes como coartadas justificadoras de la violencia institucional. Tampoco vamos a dejar de señalar la complicidad judicial en la desprotección de las mujeres que denuncian, ni la del Ejecutivo cuando recorta políticas que podrían evitar las violencias… La contracara del punitivismo está en todo lo que el Estado elude hacer, y eso también es política.”

Silvia Gabriela Lospennato, politóloga y diputada nacional por el PRO, que votó a favor de la ley de la IVE apuntò que “el derecho en este y en todos los casos tiene que ser una interpretación que balancee los derechos que hay que proteger y muchas veces hay discordancia entre los regímenes legales y para eso está el juez, para zanjar estas interpretaciones y aplicar la ley correcta”.

La diputada se centró en el actuar de la justicia que ya lleva un proceso legal para definir una condena firme hace casi 7 años: “Si acá había un problema de derecho que era aplicable es claro que hubo un error de los jueces en todo este proceso. ¿Por qué llegar a esta instancia? ¿Dónde falló el procedimiento antes?. Si tiene que llegar a la instancia del máximo tribunal para darse cuenta que había que juzgarlo en su condición de menor se perdieron muchos años en los que la justicia trabajó mal. El haber dado una sentencia que termina siendo revertida en una instancia superior por un dato que a una le hace preguntarse: ‘¿no conocían la edad del homicida a la hora de juzgarlo?´ Porque ese era un dato que no es que pueden decir que apareció luego o que no pudieron tener en cuenta. ¿Cómo puede ser que se hayan pasado tantas instancias y no se haya contemplado la edad al principio del proceso?”

Lospennato concluyó sobre este caso en particular que se debe tener en cuenta lo simbólico que es el caso de Chiara como sucedió con el caso de Fardin, llegar hasta esa instancia para que digan “‘Bueno. No es la jurisdicción que corresponde’. No es posible. Las víctimas o sus familias no tienen que atravesar años de proceso re victimizantes para terminar en estas situaciones. La justicia tiene que revisar su procedimiento, incorporar perspectiva de género también es pensar cómo afecta todo este proceso a las víctimas, que son las mujeres que sufren la violencia o sus familias en los casos de los femicidios”.

Sep 28, 2021 | Deportes

A la cancha salieron los jugadores estrenando las camisetas. En el público sobresalían los familiares de los chicos asesinados en Villa Carcova en 2011 y de los fusilados de José León Suárez, los mismos que aparecen en Operación Masacre, de Rodolfo Walsh y, sobre todo, la participación de uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga. “Yo sentí que había logrado hacer algo lindo, agregar un mensaje a la camiseta”, dijo Ezequiel Rodríguez, jefe de Prensa de Central Ballester y gestor de la idea de vincular al club con emblemas de luchas de la comunidad.

Rodríguez estaba motivado en la recuperación del rol social que alguna vez logró tener Central Ballester, fundado en 1974. Nostálgico de aquella historia donde los clubes en Argentina habían logrado ser un semillero de los mejores logros deportivos además de la tierra fértil para la construcción de valores e ideales. Sin embargo, la eterna peregrinación por diversas canchas para ser locales, que data de hace 25 años cuando la sede en Villa Carcova fue vendida fraudulentamente, imposibilitaba el acceso a herramientas para acercarse a la gente del barrio.

“Central Ballester era un club viejo. Cada vez que la gente me veía con ropa del club me decía ‘Yo tengo una historia’ -relata Rodríguez-. Todos tenían historias viejas. Pero en el presente no estaba el club, nadie lo conocía. Entonces yo quería hacer algo con eso.”

Homenaje a los fusilados de José León Suárez.

Para acercar el club a los vecinos, en 2016, el dirigente y diseñador gráfico buscó el hito histórico más significativo de José León Suárez. Se encontró entonces con los fusilamientos del 56 que tuvieron como escenario el mismo barrio y el asesinato en 2011 por parte de la Policía Bonaerense de Franco Almirón (16 años) y Mauricio Gabriel Ramos (17 años), vecinos del barrio La Carcova. Con estos dos sucesos latentes en la memoria, nació una camiseta en contra de la violencia institucional que generó impacto visual con su estampa: una figura de una persona con los brazos abiertos y dos pelotones de fusilamiento a los costados. El objetivo era comunicar algo y que la gente pregunte y escuche.

“Era para que los pibitos de las divisiones juveniles o del barrio se pregunten: ‘¿Che por qué hay un fierro en una camiseta?’. Que empiecen a indagar, les surja la curiosidad, escuchen y saquen sus propias conclusiones”, afirma el jefe de prensa del club.

Para la presentación de las camisetas y con motivo de los 60 años desde los fusilamientos, se decidió organizar un partido homenaje, donde cada uno de los jugadores saldría a jugar con el nombre de una de las víctimas de estos sucesos en su espalda. Ese partido sería especial porque contaría con la presencia de los familiares de los fusilados del 56, de los chicos de 2011 en Carcova, además de la participación de Juan Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos. Esta decisión de Central Ballester, la de realizar un homenaje, no solamente despertó la sorpresa y agradecimientos de los familiares de las víctimas, sino que además generó un efecto que jamás se imaginaron: una catarata de pedidos de casacas desde todo el país.

“Eso fue conmovedor -relata Ezequiel-, muy gratificante todo lo que se dio, incluso sentí que había logrado agregarle un mensaje a la camiseta, más allá de los sponsors, los colores.”

Osvaldo Bayer, con la camiseta de Central Ballester.

Salen a la cancha los Derechos Humanos

Con la repercusión que tuvieron las camisetas, Rodriguez sintió que estaba devolviendo algo de lo social que el club no podía cumplir. El 2016 terminó convirtiéndose en un punto de partida que marcó el camino para construir un sentido de pertenencia del club. Se continuó en esta línea, con camisetas que llevasen un mensaje, y que fuesen representativas de diversas causas sociales, con algunas resistencias de parte de la Comisión Directiva. El plan de venta fue el escudo para presentar las camisetas ante los miembros que a regañadientes daban su visto bueno, plasmando así en cada una de las casacas que salían a jugar una manera de ver el mundo, de plantear valores y de cambiar aquello que no gusta del mundo.

El Canalla, como llaman a Central Ballester, ha logrado reinstalar discusiones a través de un deporte que no suele manejar ese idioma. Se ha embanderado con la causa Ni Una Menos, a raíz de un aumento exponencial visible en los casos de violencia de género en San Martín, violeta con el escudo en rosa y el número de asistencia a las víctimas en la espalda del jugador, que generó no pocos disgustos dentro de la hinchada.

El Canalla también se sumó a la campaña Ni una menos.

“Hice la camiseta de Ni Una Menos y se pudrió todo, cómo iba a hacerle poner a la hinchada una camiseta así, la usaron dos partidos y no la usaron más –se lamenta Rodríguez- Hay una cuestión muy importante generacional en cuanto a estos temas.”

A pesar de estas diferencias, a raíz de la camiseta se pudieron organizar charlas desde la Secretaría de Género de San Martín con el plantel de Primera División, para poner en juicio lo que implica usar una camiseta de esta índole, qué causa representa y así empezar a romper las masculinidades características de un deporte como el fútbol.

También salió a la cancha una camiseta que junta símbolos de distintos pueblos originarios, de diversas regiones de Argentina y la más reciente, una camiseta representativa con la bandera de la comunidad LGBTQI+. Esta camiseta se acompañó de un gesto que tuvo reacciones diversas en la hinchada de Central Ballester: el capitán y arquero del equipo, Juan Pablo Ghiglione, llevó en su cinta distintiva la bandera de la comunidad LGBTQI+. La idea de la cinta nace por parte del Área de Prensa del club para celebrar el Día Mundial del Orgullo.

En palabras del capitán: “Me pareció una idea que sumaba, también para concientizar. Es un ambiente muy machista, muy cerrado, que no permite muchas veces que los deportistas se expresen libremente sin temor a ser señalados por la sociedad y el ámbito.”

Ghiglione, en su relato a ANCCOM, menciona también las repercusiones en las redes sociales personales de los hinchas, quienes hicieron comentarios despectivos, bromas y también ofensas hacia él. Una vez más las estructuras del fútbol, que marcan la disciplina y su ambiente, pone como ley primera el prejuicio.

“Y va a traer repercusiones. Pero creo que, a la larga o a la corta, va a terminar siendo positivo -argumenta el capitán- y permite que cada uno pueda expresarse como quiera y no sea reprimido por la sociedad.”

Alentando a la memoria

El homenaje por los 60 años conmemorativos de los fusilamientos de José León Suárez, fue el punto de inicio de la relación entre la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín y el club Central Ballester. De esa confluencia nacieron charlas, capacitaciones e incluso un mediometraje que devino en película presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata, titulada “Hay un fusilado que vive”. Lo que llevó a un club de la Primera “D” nacional a participar de un gran evento del cine en nuestro país.

Mientras más se enseñaba la historia, quedaba más en evidencia la falta de conocimiento, la identidad olvidada, y la memoria vacía en las distintas escuelas de San Martín. Ese fue el punto desde dónde partieron para empezar a trabajar el tema de la identidad, cultura y memoria. Explica la Secretaria de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, Laura Lagar: “¿Cómo puede ser que en nuestros propios barrios no sepamos sobre nuestra historia y viene alguien de afuera para contarnosla y la hace famosa? ¿Cómo puede ser que no sepamos nuestra historia y no la revalorizamos? Este pensamiento nos une con Central Ballester para trabajar en conjunto”.

El camino se vuelve sinuoso al insertar estos temas en realidades alejadas, se relaciona mucho con un “hacer política” distante de la noción de la política como medio para generar acciones, otorgar derechos y posibilitar un futuro. Por eso, cuenta Lagar, el fútbol se convierte en una gran puerta que permite trabajar los distintos temas, sobre todo la cuestión de los derechos humanos. Permite romper con los esquemas, aproximarse a un contar desde lo cotidiano, de una vivencia similar a la de uno mismo y ser personajes de la historia. La secretaria de la Comisión relata que sigue llevando a cabo charlas por el fusilamiento acompañada de la camiseta contra la violencia institucional de Central Ballester: “Cuando la muestro, los chicos flashean. El fútbol rompe totalmente, hay una aceptación, derriba barreras. Pasa a ser popular, lo toman en seguida, no ponen peros.”

El club que mejor comunica

Por el nivel de compromiso con diversas causas sociales, el club ha sido nombrado recientemente por Claudio Destéfano, un periodista argentino reconocido por ser especialista en marketing deportivo, como el club que mejor comunica. Este reconocimiento solo implica una gratificación placentera aunque sin mayores cambios en la realidad material.

A raíz de esto, Rodríguez se cuestiona si es que hay alguna deficiencia de no poder capitalizar el gran interés que desató la camiseta en sus diferentes representaciones sociales. “Nosotros seguimos teniendo los mismos sponsors, y seguimos estando identificados por la misma gente.” define el jefe de Prensa.

Esto también pesa a la hora de una de las deudas más grandes que arrastra Central Ballester, la falta de un estadio. La carencia de apoyo de organismos sociales y de banderas políticas han resultado en un trabajo encomiable en comunidad que comienza a dejar atrás la historia de despojo y el camino recorrido en canchas neutrales. Con pasos cortos pero firmes, el club se encuentra próximo a inaugurar un estadio, con un terreno propio ubicado en la calle Sarratea y Camino Del Buen Ayre en José Leon Suárez. La nueva cancha es el fruto del trabajo y esfuerzo de toda una generación de hinchas y dirigentes, la mayoría los cuales nunca vivieron un partido del club en su propia casa.

Jun 3, 2021 | Géneros, Novedades

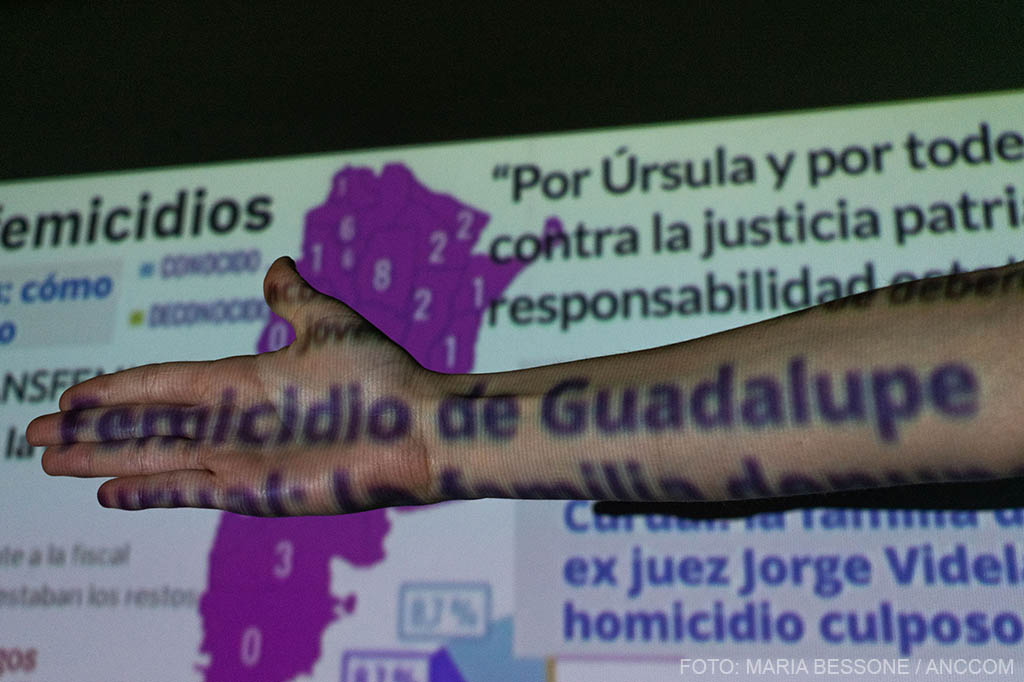

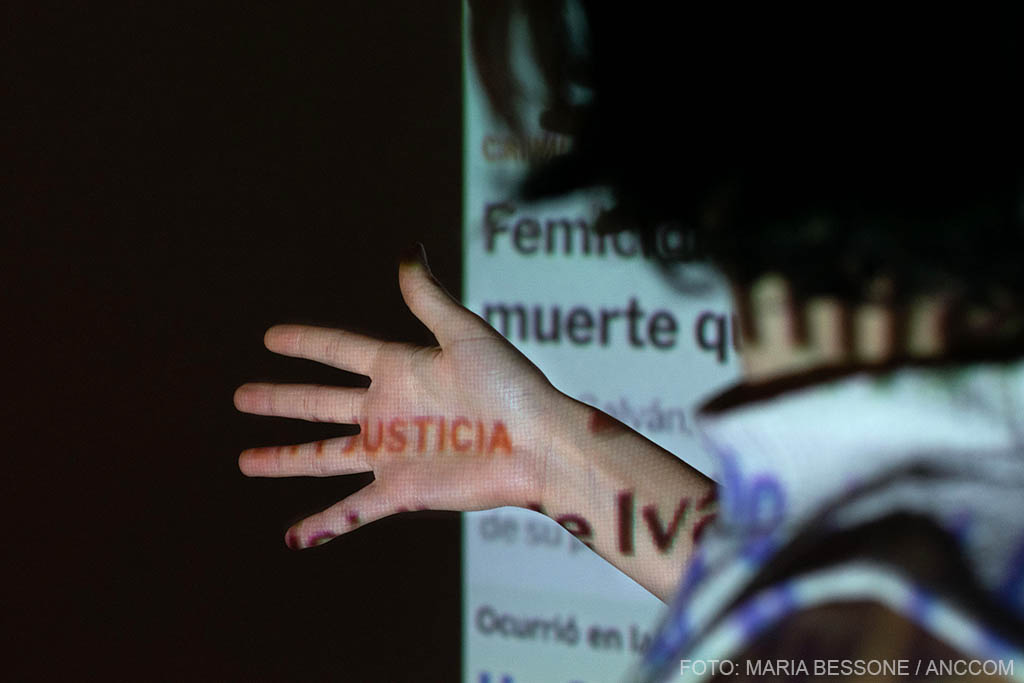

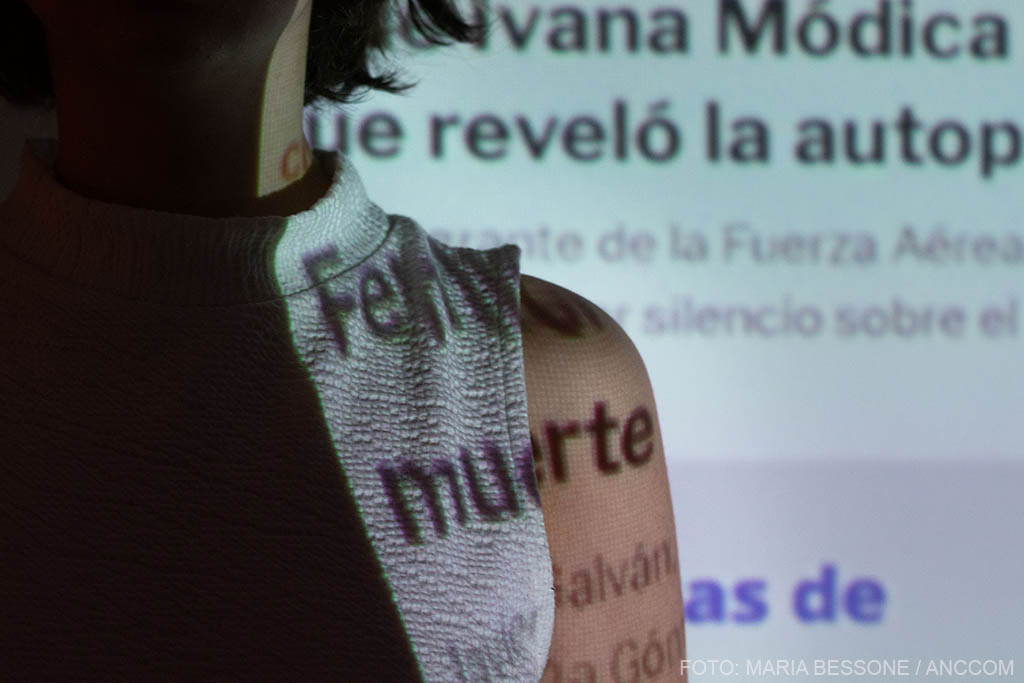

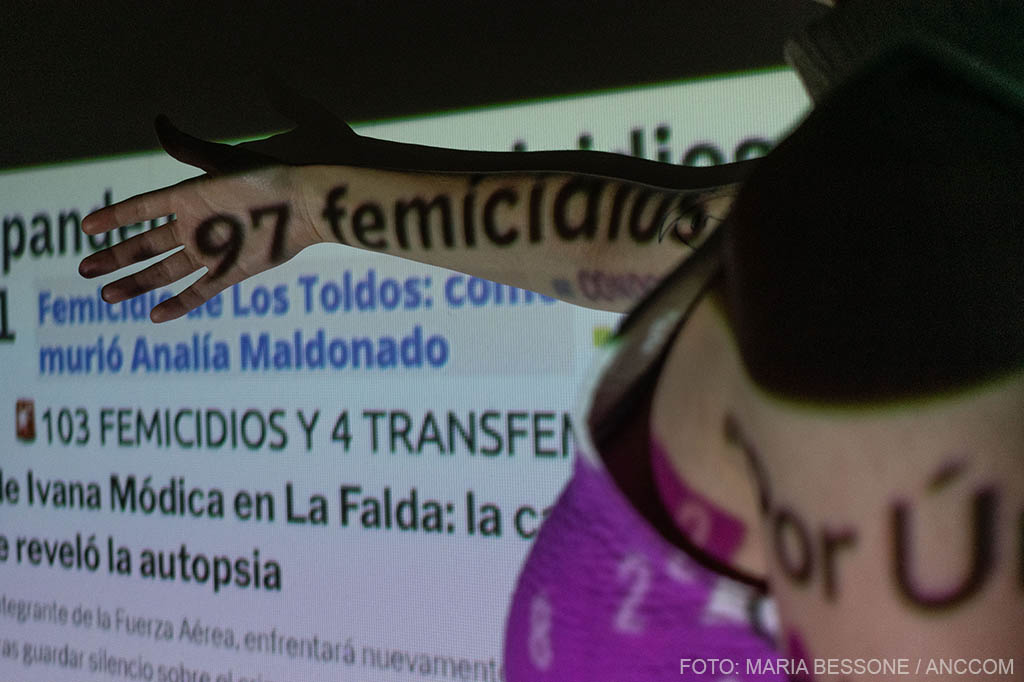

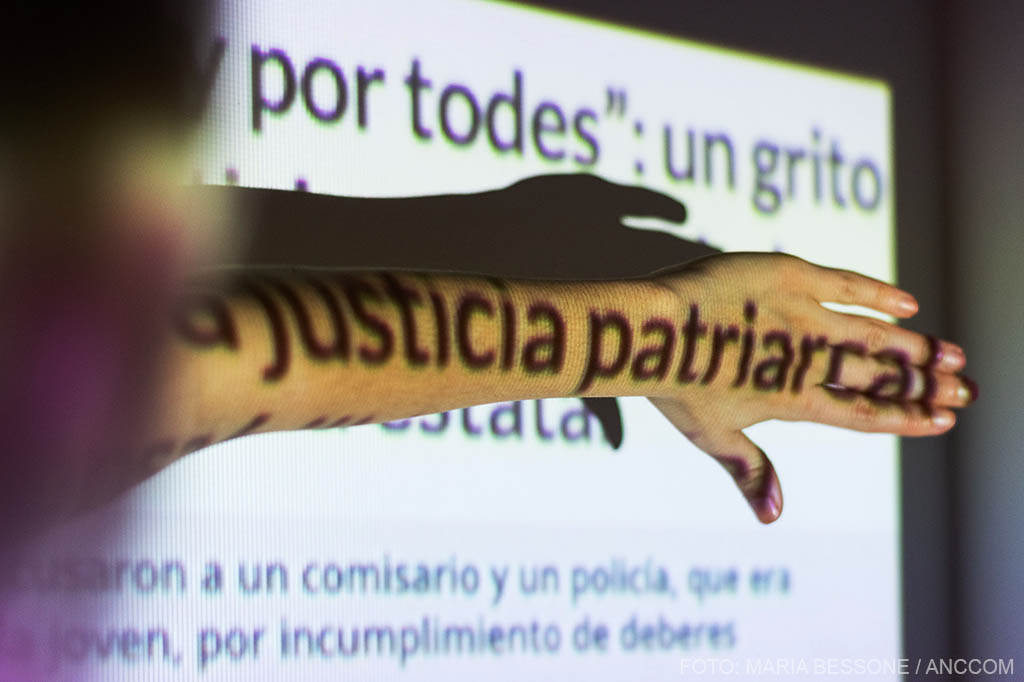

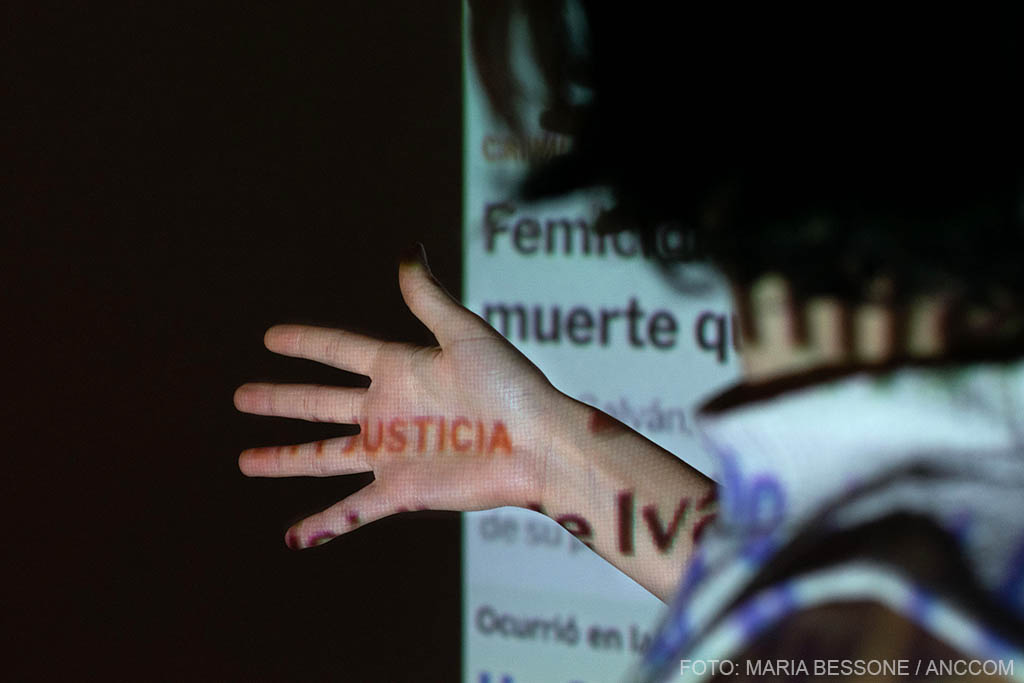

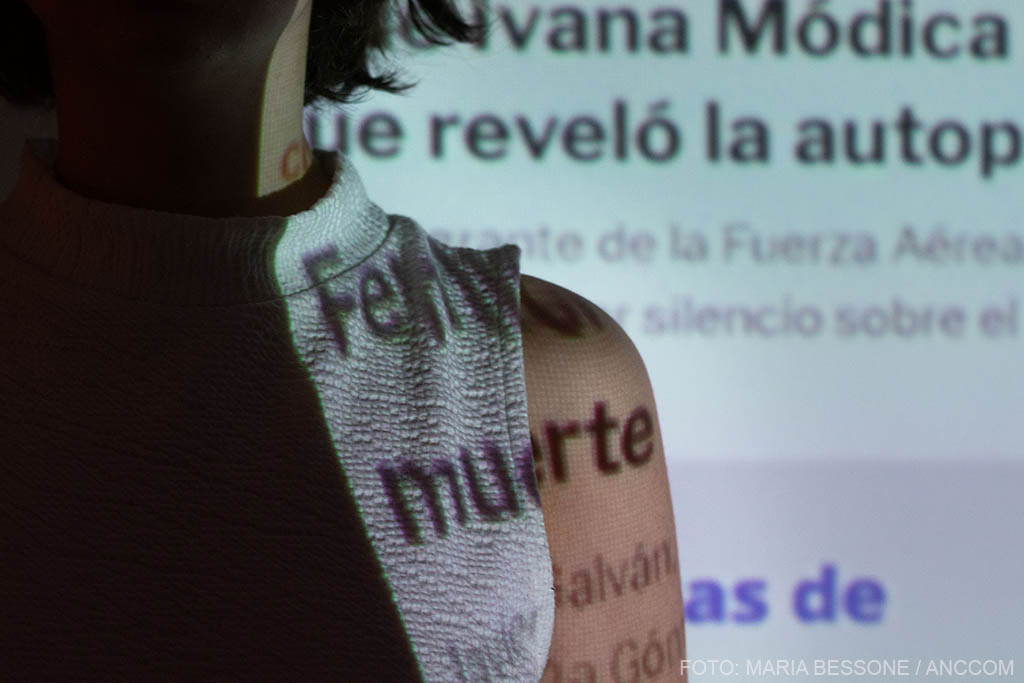

Se cumplen seis años desde que el primer grito de Ni Una Menos se instaló en nuestro país. Desde 2015, cientos de miles de mujeres salen a las calles cada 3 de junio, bajo una misma consigna: contra de la violencia machista. En el marco de un nuevo aniversario, se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes a 2020. Según lo informado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación durante el año pasado se cometió un femicidio directo cada 35 horas.

Siguiendo los datos correspondientes, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 hubo un total de 251 víctimas directas de femicidio en todo el territorio nacional. De las cuales, 244 fueron mujeres cis, 6 mujeres trans/travesti y 1 se encuentra sin identificación ya que el cuerpo de la víctima se encontraba carbonizado. Sólo pudieron confirmar que era mujer.

Todos los 3 de junio la consigna Ni Una Menos se ve acompañada de otras exigencias. Este año se llevará a cabo un cartelazo en redes sociales y las consignas que acompañarán la jornada serán #AparicionConVidaDeTehuel, #CupoLaboralTravestiTrans, TrabajadorxsSomosTodxs y #ReformaJudicialFeminista.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja.

Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cree que lo más importante del Ni Una Menos fue la visibilidad que se le dio al movimiento de mujeres: “La convocatoria a nuevas generaciones fue central. Se abrazaron al feminismo que venía hace años luchando por los derechos de las mujeres. Creo que, en gran parte, la despenalización del aborto tuvo mucho que ver con esto”, agrega.

Por su parte, Lucía de la Vega, Coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogada de la Agenda Transversal Feminista, describe que lo central en el movimiento Ni Una Menos fue la masividad del reclamo de las mujeres y las disidencias contra las violencias machistas. “Se convirtió en un movimiento que cruzó generaciones contra las violencias machistas”, asegura.

Del informe se relevaron 247 causas judiciales de femicidio directo, en donde el 63% se cometieron en la vivienda de la víctima. El 79% se dio en un contexto de violencia doméstica. En el 32% de los casos hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y el 18% se ejecutaron con armas de fuego.

El 79% de los femicidios se dio en contexto de violencia doméstica .

La evolución de la distribución de femicidios directos se muestra estable desde 2017 al 2020. Lico expresa que “las cifras siguen asustando y está bien que impacten, que no nos acostumbremos a esos número, creo que hasta que no generemos un profundo cambio social, los números van a seguir igual. Hay que concientizar, convocar a los varones, educar a las nuevas generaciones, garantizar la ESI en todo el país”.

Siete provincias del país obtuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres más alta que la del promedio nacional que es de 1,09. Jujuy se encuentra en primer lugar, con una tasa del 2,82; le siguen Tucumán (2,10), Chaco (1,97), Salta (1,53), Misiones (1,43), Santa Fe (1,38) y Corrientes (1,23). Esto se debe a que el peso poblacional de las mujeres en estas provincias es escaso. Si consideramos números absolutos, el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires (94 casos), seguido por Santa Fe con el 10% (25 casos). Por su parte, Tierra del Fuego no registró ningún femicidio en su jurisdicción durante el 2020.

“Las cifras se sostienen porque todavía no se está trabajando en las condiciones estructurales que posibilitan los femicidios como una expresión de la violencia extrema”, asegura de la Vega.

En el 32% de los femicidios hubo fuerza física, en un 26% se usaron armas blancas y en el 18%, armas de fuego.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37 años -la tasa más alta corresponde de los 35 a 44 años-, representando casi un 26% de los casos. Por otra parte, 24 fueron niñas y adolescentes -de 0 a 17 años- y 11 de las víctimas tenían menos de 13 años.

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio. Según el Régimen de Reparación Económica destinado a niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio (Ley N° 27452, sancionada en 2018), se lograron identificar en el informe, al menos, 231 potenciales beneficiarios.

De la Vega insiste en que la política pública debe estar coordinada entre los distintos ministerios y áreas estatales y que programas como el ACOMPAÑAR deberían implementarse de manera correcta. Se refiere a la política dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género en todo el país. Brinda una ayuda económica y acompañamiento integral psicosocial durante seis meses. “Otra cuestión central es el acceso a la vivienda. Una problemática muy incrementada en este contexto de pandemia, donde las mujeres no tienen donde ir con sus hijes para escapar de esa situación de violencia”, asegura.

Al menos 216 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio.

En el 59% de los casos, el femicidio lo llevó a cabo una pareja o expareja. El 84% conocía al agresor y el 48% convivían. Lucía de la Vega afirma que “es central la respuesta por parte del Poder Judicial a las situaciones de violencia en términos de emitir medidas protectoras en tiempo y forma. Hay distintas políticas que deben implementarse y que deben ser articuladas entre los distintos ministerios”.

“Decir Ni Una Menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es anunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”, son palabras que se expresan desde la organización Ni Una Menos. Qué se reclama y qué se exige cada 3 de junio: visibilizar las problemáticas de la violencia machista, empoderar a los distintos colectivos, ser las voces de quienes ya no la tienen.

Silvina Lico cierra haciendo hincapié en la importancia de seguir visibilizando y reclamando. “Hacernos ver, exigir que nos escuchen, pero también demandar a los Estados los cambios necesarios y hacerlos responsables de nuestras muertes. Creo que es imprescindible una reforma de la justicia que acompañe a los feminismos”.

El promedio de edad de las víctimas directas de femicidio es de 37 años.

Las organizaciones invitan a utilizar el #NiUnaMenos en redes para participar de la jornada y sumarse al cartelazo. A su vez, a las 19 se llevará a cabo una Asamblea Feminista Latinoamericana en el canal de YouTube de Ni Una Menos, que contará con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Betty Ruth Lozano (feminista colombiana), Mónica Benicio (PSOL-Brasil) y Francy Junior (Articulación de Mujeres brasileñas), entre otras activistas latinoamericanas.

(Para asesoramiento por violencia de género se encuentra disponible las 24 hs. la línea 144 en todo el territorio nacional. Por violencia familiar o sexual la línea 137 funciona los 365 días del año y cuenta con un número de Whatsapp 11 3133-1000).

Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades

Cada colectivo tuvo su representante en la lectura final del documento.

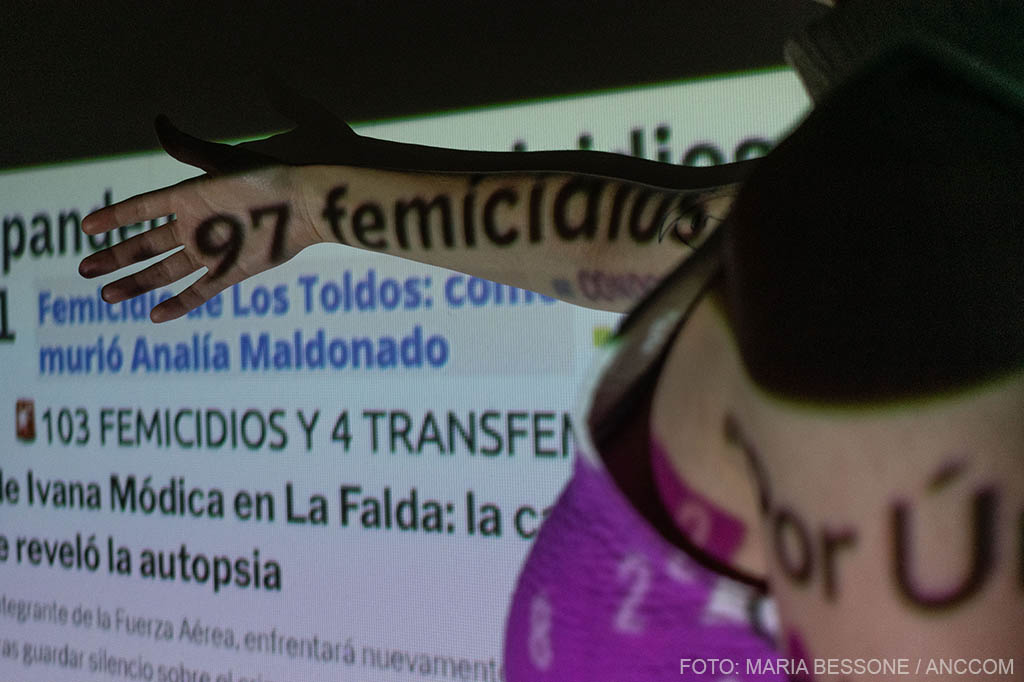

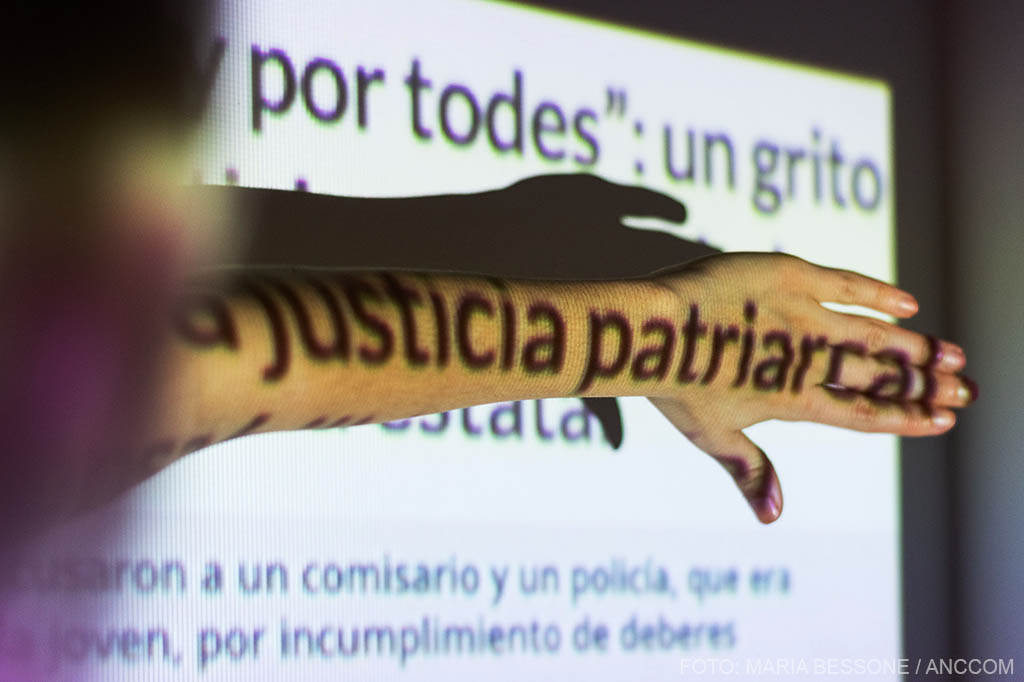

La situación de las mujeres y las disidencias en Argentina es escalofriante: no se termina de contabilizar una cifra estadística de femicidios que, a las horas, ya es interrumpida por una nueva atrocidad de la violencia machista. La quinta marcha del Niunamenos que se realizó ayer con movilizaciones en todo el país no pudo escapar a esa regla macabra: el sábado por la noche, dos jóvenes de la provincia de Córdoba fueron asesinadas a puñaladas delante de sus hijos y se sumaron a los 133 femicidios en lo que va del año -según cifras del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”-. La enorme potencia verde de la convocatoria de ayer, con la presencia de miles de mujeres, fue a decirle basta, una vez más, a todo eso.

Si -tomando la valiosa palabra de Rita Segato- hablamos de crímenes que enuncian, que tienen claros mensajes y destinatarios, vale decir también que la quinta marcha por el Niunamenos de ayer también fue una enunciación contundente. Y lo fue por muchas razones. Una de las más importantes es que este colectivo, seguido por miles de mujeres que copó Plaza de Mayo y se encolumnó varias cuadras por Avenida de Mayo, buscó visibilizarse representativo de la pluralidad de identidades y colectivos que militan la erradicación de las distintas formas de violencia de género.

“Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”, fue el comienzo de la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones feministas en asambleas.

«Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”, dijo Nora Cortiñas.

Desde un camión que hacía las veces de escenario se leyó el documento del colectivo y la lectura desempeñó, en sí misma, un fuerte papel simbólico: si bien el manifiesto de este año le reservaba a cada una de las pluralidades identitarias y colectivas que lo componen un lugar bien destacado de reivindicación de sus demandas y derechos, la lectura encarnó esa visibilización en los cuerpos que enfocaban las cámaras, con representantes de cada una de esas pluralidades enunciando sus propias realidades y denuncias con espacio y voz propia.

El grito por el aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales demandas, a casi una semana de la nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El reclamo fue acompañado por las exigencias de provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT y el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones, con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el lema urgente de “¡Niñas, no Madres!” que cobró fuerza en los últimos meses.

“El fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el avance en la conciencia y el cambio social que implica que las mujeres dejen de callarse y someterse. Las formas del femicidio son una expresión totalmente desesperada, extraviada y desde luego criminal de intentar sostener el dominio masculino sobre mujeres que se desvían de alguna pauta de sometimiento”, le explicó a ANCCOM, durante la caravana, Martha Rosenberg, reconocida médica y psicoanalista integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más», explicó Alfredo, el padre de Carla Soggiu.

Es que si la llegada de más y más pibas a las calles es el saldo positivo desde la primera convocatoria del Niunamenos, allá por 2015, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes y desesperadas. Desde aquel 3 de junio a este 20 de mayo, se cometieron 1193 femicidios en nuestro país, según cifras del Observatorio mencionado. De esa cifra, el 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema también presentó su informe 2018: de los 278 femicidios relevados, el 83% se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56% fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

Si algo expresa la fuerza de estas luchas es, justamente, el largo pero firme paso de los familiares de nuestras chicas muertas. “Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más… Para que estén todas vivas -reclamó Alfredo, padre de Carla Soggiu, encontrada muerta en el Riachuelo el 19 de enero-. Hace más de cuatro meses estamos esperando que nos entreguen los contactos de los botones antipánico y no nos hacen caso. Lo pide el abogado, lo pide la Fiscalía y no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué pasó con nuestra hija, que estuvo 90 minutos activando el botón antipánico”. A su lado y abrazada a la mamá de Carla, marchaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en 2016. “Esto no nos puede seguir pasando: como país, no podemos soportar esta desidia con las mujeres. En épocas de crisis, las mujeres y los niños somos los que peor la pasamos. El Estado debe hacerse presente, no puede darles la espalda a las víctimas. Lucía, Araceli, todas esas niñas, desde el cielo, nos están pidiendo que estemos acá reclamando por justicia”, le confió a ANCCOM.

La pluralidad de voces leyendo sobre el escenario le hizo frente a otra compleja pluralidad, la de las distintas formas de violencia contra mujeres y disidencias. La económica tuvo un lugar preponderante en el documento: “La deuda con el FMI, fraudulenta e ilegítima”, “el ajuste” y “los casi 250.000 despidos” fueron parte de un manifiesto que recordó el Cordobazo y exigió la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.

El 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo.

Las organizadoras dijeron que ayer hubo cerca de 100 mil en Plaza de Mayo, aunque sería imposible reducir la marea verde a un número. Tampoco puede simplificarse en una única voz; por eso fue tan potente la lectura en clave diversidad, cada cual con su realidad y todas juntas contra la violencia patriarcal y machista. Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura sentida y pausada de Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, exigiendo, sobre el final de sus palabras, “el derecho a una vejez digna” para travestis y trans. “¡El candombe en la calle no es delito!”, gritaron al cierre del discurso de las afrodescendientes. Una multitud de demandas y una pluralidad de voces se levantó allí, sobre ese escenario improvisado del que la fantástica Norita Cortiñas fue espectadora de lujo, primera línea de la enorme columna de miles y miles de mujeres que cerró la movilización con un pañuelazo verde. Y quién mejor que ella, luchadora incansable por los derechos humanos, para recordar por qué hay que copar las calles: “La importancia de luchar es que dejamos de ser invisibles. Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”.