Nov 27, 2024 | Culturas, Destacado 3

“Mi vida anterior” trata la historia real de una madre, exoficial montonera, que intenta relatar a su hijo las vejaciones por las que pasó durante su secuestro y los pasos que dio por su supervivencia.

‘’Hay gente que la ha pasado mal. Del otro lado no se puede empatizar, con el horror no se puede empatizar, con los crímenes de lesa humanidad no hay empatía posible, eso es incomprensible’’, dice Teresa Donato mientras habla de Mi vida anterior.

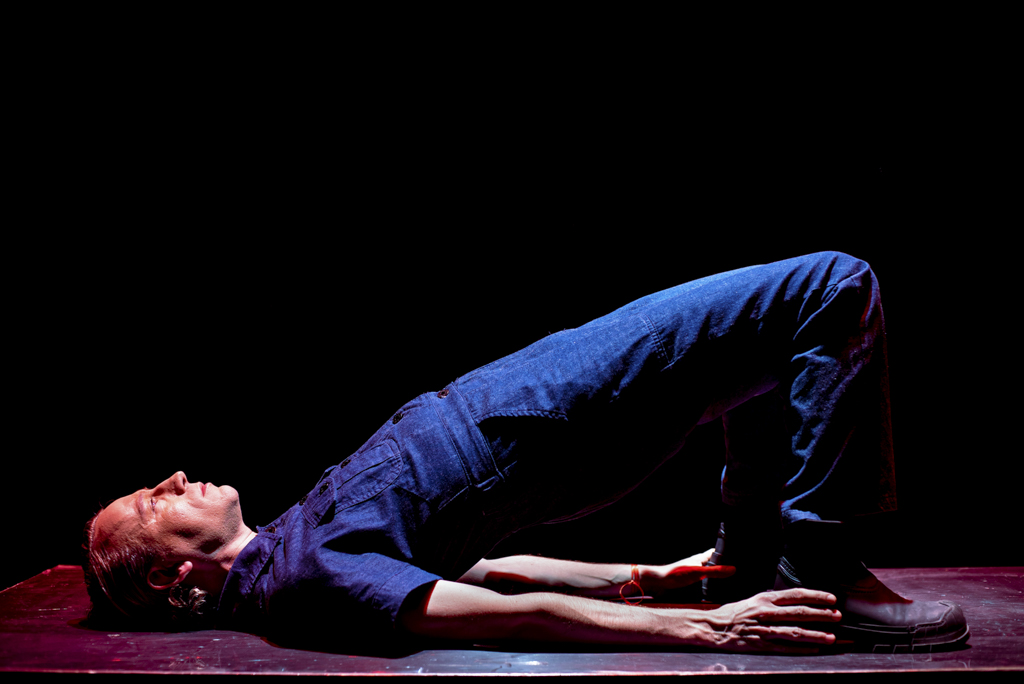

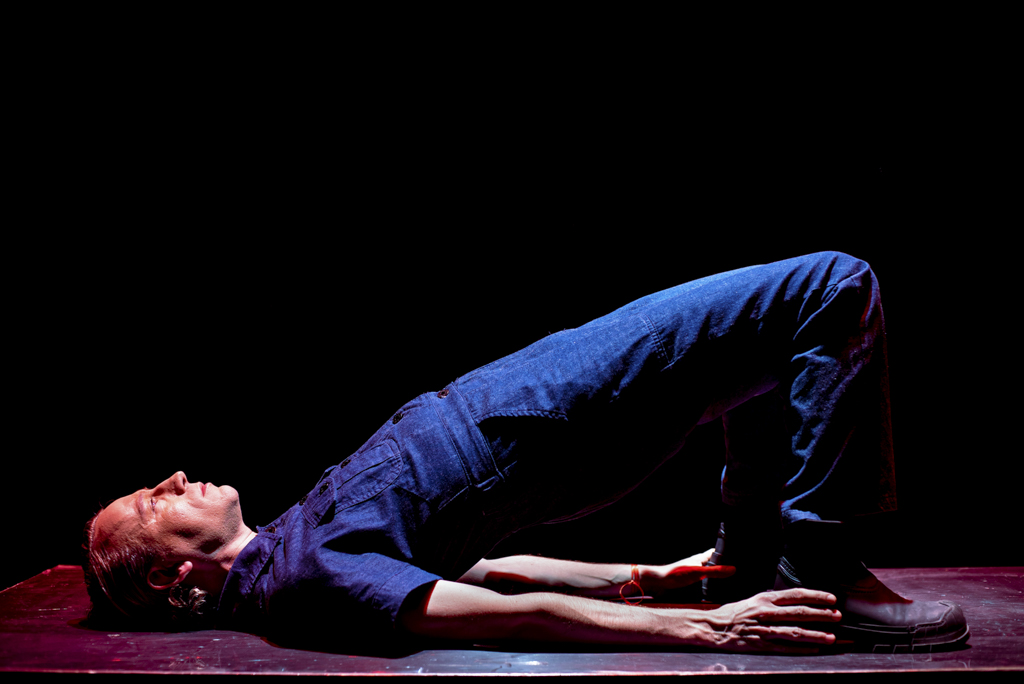

Arriba de las tablas del Centro Cultural San Martín, se cuenta una historia que tuvo lugar hace varias décadas. Dennis Smith se pone en la piel de una madre, oficial montonera, a la vez que interpreta a un hijo que escucha por primera vez la historia de su madre secuestrada luego de que su padre muriera en un enfrentamiento. La obra unipersonal que se estrenó en el Festival Internacional de Buenos AIres (FIBA) invita a ponerse en los zapatos del otro, ‘’para no subirse tan rápido al discurso de odio’’

El unipersonal que estrenó el 29 de octubre en el San Martín -la primera función contó con la presencia de Guillermo Ledesma, uno de los jueces que condenó a las juntas militares en 1985- y continúa en noviembre y diciembre difundiendo esta historia que es tan fuerte como verdadera. Con un despliegue visual y musical muy interesante, cuenta la historia de una mujer que es secuestrada y se salva al ser elegida, por un militar, como su amante.Tras sobrevivir al horror, es considerada como traicionera por el resto de sus compañeros. Años más tarde, su hijo conoce la historia de su madre, que a pesar del parentesco, él la define como una ‘’incógnita’’.

Detrás de la narración de esta historia, se encuentra Teresa Donato, quien está a cargo del guion de la obra, con colaboración de Smith. Todo nace cuando en 2022 la protagonista de la historia le pide a la autora que escriba un libro sobre su experiencia. ‘’Su hijo le pidió que le cuente su historia pero sentía que no tenía la fuerza para escucharla cara a cara por el temor al dolor que iba a sentir cuando su madre se lo contara’’ cuenta Donato en diálogo con ANCCOM. Con esto, recurre a ella para que escriba un libro –Desaparecida dos veces– y de ese texto surge la adaptación al teatro.

‘’Es una obra que habla del dolor de una mujer; una mujer que pudo haber sido muchas y una mujer que puede ser muchas otras; que es el de las mujeres cuando son prisioneras, por el motivo que sea, siempre sufren vejaciones, violaciones, son tomadas como botines de guerra. No solo nuestras mujeres desaparecidas sino otras tantas que sufren este tipo de cosas alrededor del mundo’’ cuenta la escritora.

Coincidiendo con el 40º aniversario del informe de la Conadep, la obra tiene como fin ponerse en los zapatos del otro, empatizar con el otro. Donato, que siempre se sintió muy conmovida por las historias de las personas que ponen el cuerpo por sus ideales, intenta construir un lugar ‘’donde se escuche, donde se juzgue menos, donde se cancele menos. Que se entienda su dolor para que no te subas al discurso de odio tan rápido’’. Una de las cosas que muestra la obra es que algunas de las personas que se llegaban a salvar del cautiverio, que lograban salir vivas de la clandestinidad, eran consideradas traidoras por parte de sus compañeros, personas que se quedaban solas.

La historia de arriba del escenario cuenta con muy pocos elementos, pero tiene una puesta visual muy interesante que hace que resalte el texto. Smith, además de ser actor, es cantante, por lo que en la obra luce entonando canciones. La música funciona como un respiro ante lo impactante del texto; permite tomar fuerza, para seguir escuchando.

Para que el público pueda ponerse en los zapatos de estos personajes, primero los creadores deben intentarlo. ‘’A mí no me costó trabajo ponerme en su lugar porque es un tema que conozco desde muy pequeña. La cuestión de los desaparecidos se sabía, era bastante claro que había gente que no estaba, y que en algún lugar tenían que estar’’.

A Smith, en cambio, la obra lo saca de su temática habitual y lo inserta en un tema que nunca antes había abordado. Se pone en el lugar de la madre y del hijo, por momentos del padre, y aporta su emoción a la historia.

‘’Nosotros queremos que la gente salga distinta de la sala. Que salgan y charlen de lo que pasó, que salgan transformados, más en este momento en donde hay algunos temas que están siendo tratados de una manera liviana, como poco humana, cuando estamos siempre hablando de personas’’ agrega Donato.

Mi vida anterior puede verse durante el mes de noviembre y diciembre en el Centro Cultural San Martín. Las entradas se pueden conseguir a través de Entradas BA o por las boleterías del centro cultural.

May 22, 2023 | Destacado 5, Entrevistas, Vidas políticas

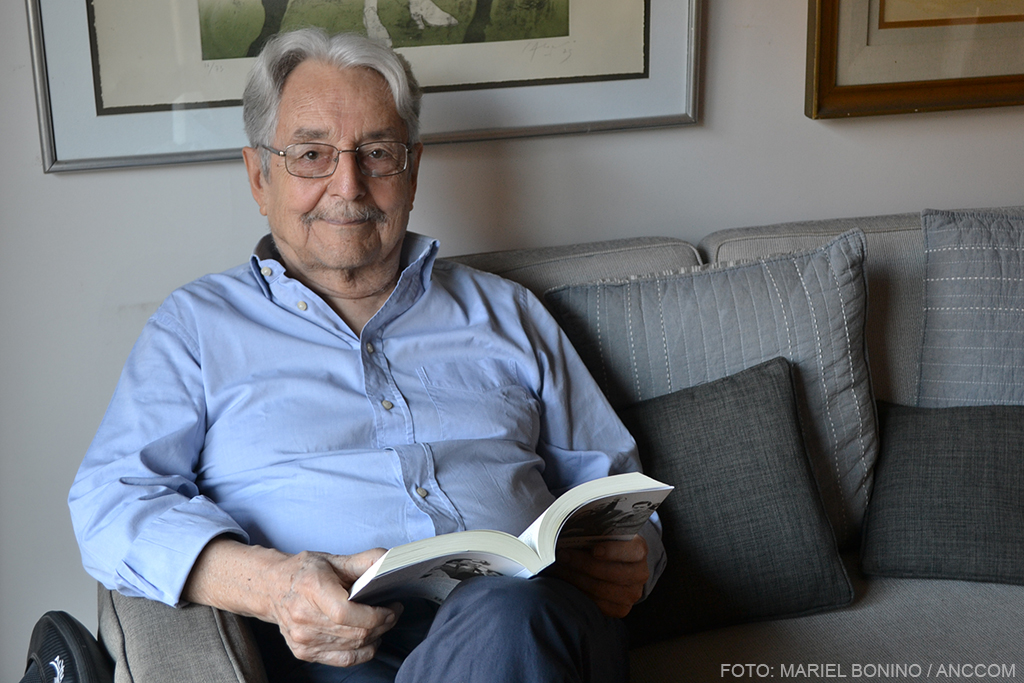

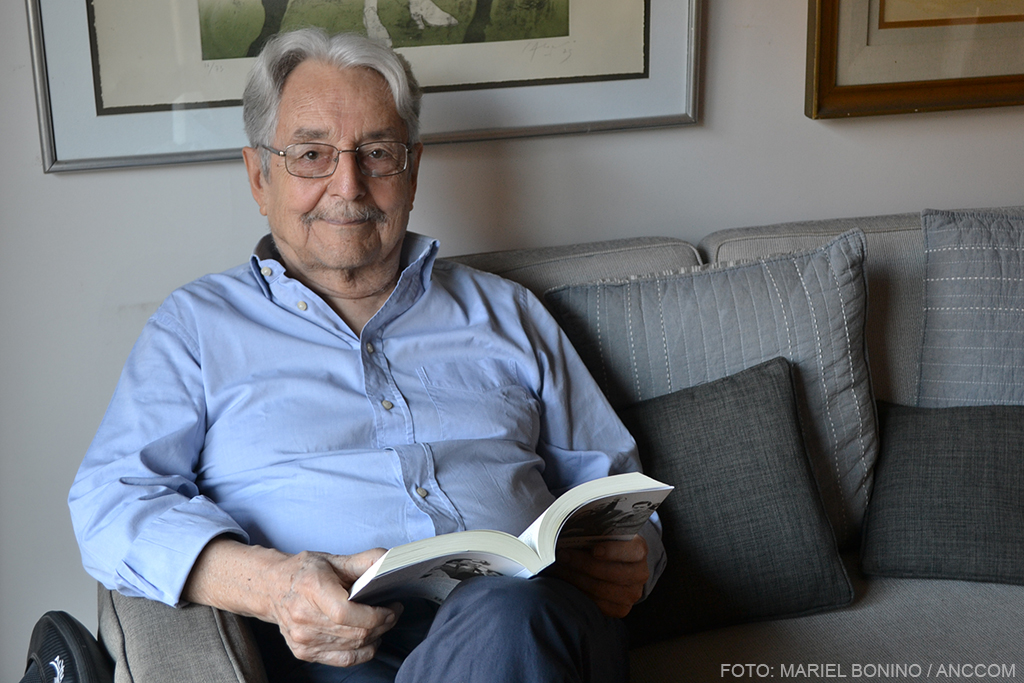

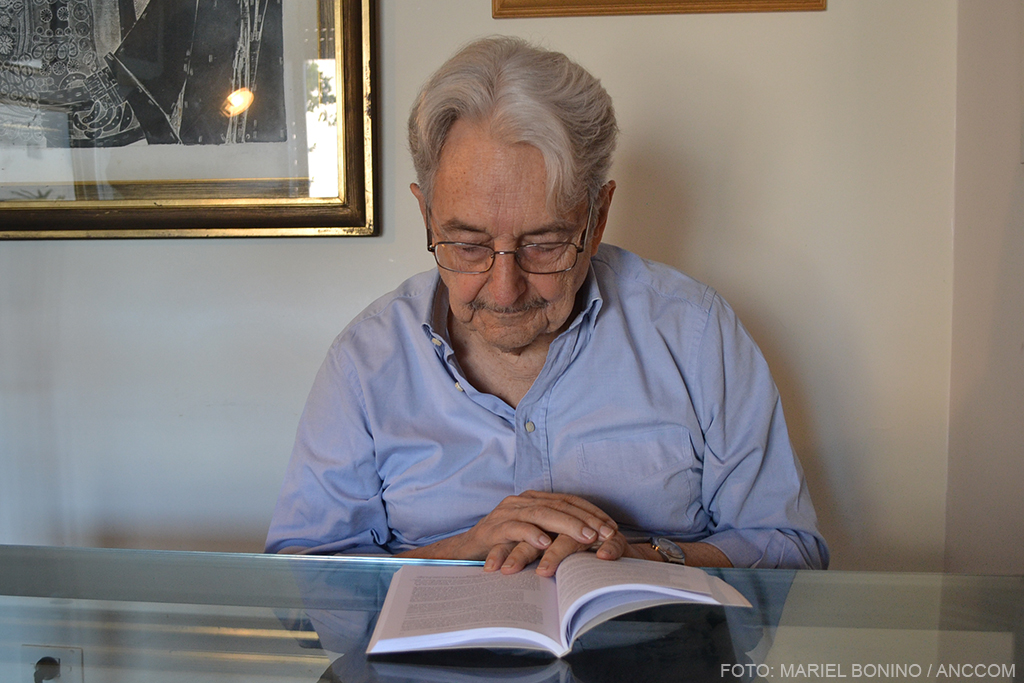

A 50 años de la asunción de Héctor Cámpora como presidente, el abogado y catedrático Oscar Moreno reflexiona sobre los acontecimientos de la época y su vivencia personal de los que define como sus “49 días como oficialista”.

En junio de 1966, tras el derrocamiento del presidente Illia, se instauró la dictadura de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, la autodenominada “Revolución Argentina”. Todos ellos, en ese orden, fueron los generales que estuvieron en la presidencia durante este período que finalizó en 1973. Cada una de las gestiones cayeron por un contexto nacional en el que la movilización popular desbordaba, lo que hizo que el régimen militar se viera obligado a preparar la transición hacia el retorno de la democracia. En este sentido, se levantó la proscripción del peronismo, aunque los militares implementaron diferentes mecanismos para evitar la candidatura de Perón.

Ante las restricciones, Perón eligió como candidato a Héctor José Cámpora para las elecciones presidenciales de 1973, quien ganó por amplia diferencia. A 50 años del “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, el abogado y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Oscar Moreno, dialogó con ANCCOM sobre los 49 días de aquel fugaz mandato, no sólo desde una mirada académica, sino también que protagonizó los acontecimientos de la época.

¿Quién era usted cuando asumió Cámpora?

Me hice peronista en 1959. Mi padre era maestro en una escuela rural en La Pampa, vinimos a vivir a Buenos Aires para estudiar y vivíamos en un barrio muy humilde de Flores Sur, cerca del Hospital Piñero y el Cementerio de Flores. Allí vivían muchos de los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre. Era muy divertido porque a las seis de la tarde, cuando volvían de su trabajo, todos se sentaban a tomar mate en pijama y camiseta en la calle y el día que no los veías a ninguno, era un día que había llegado una cinta de Perón. Cuando tomaron el frigorífico porque Frondizi lo quiso privatizar fue una revuelta popular de un tamaño… los vecinos del barrio arrancaban los adoquines y los tiraban a los tanques. Yo era muy joven y me dije: “Me he pasado la vida leyendo a Marx y buscando a los proletarios, los proletarios están acá” y a partir de ahí milité en el peronismo, como decíamos en broma con muchos compañeros, casi siempre del lado contrario. Casi siempre Perón nos ganaba. A partir de ahí, tuve un periodo de militancia bastante activa en la defensa de los presos políticos y muy cercana a lo que se llamó “La Tendencia”. Cuando Perón destituye a Paladino como delegado personal y nombra a Cámpora, ahí tuve un acercamiento mayor porque yo era bastante amigo, o por lo menos conocido, de un sobrino de Cámpora: Pedro Cámpora. Por Pedrito conocí a su hermano Mario, el primer embajador en Londres cuando se repusieron las relaciones diplomáticas. Fue como el ideólogo de todo esto: formamos un núcleo de amigos que trabajó por la candidatura de Cámpora.

¿Cuál era el ambiente de época?

Hay una cosa que entender. En 1966 Onganía destituye a Illia y fue un gobierno de origen nacionalista, católico y militar que tenía la intención de quedarse en el poder. Uno de los errores políticos que comete es intervenir y prohibir la vida política en las universidades. Los estudiantes dejaron de ser militantes para poner al presidente del centro de estudiantes y los consejeros en los consejos de la facultad. Se empieza a dar un proceso de politización de esa juventud y de acercamiento hacia el peronismo. Lo que uno sentía en ese momento es que se había roto aquella tradición de que las clases medias eran antiperonistas. Aparece un movimiento juvenil muy fuerte que se arrima al peronismo, que vitorea a Perón y pide su vuelta. O sea, ya el peronismo dejó de ser una cuestión propia de los trabajadores y los sindicatos y pasó a ser un proceso de masas.

¿Era el retorno de “los años felices” anteriores al 55?

No, esto es muy complejo. Lanusse entiende que debe abrir el proceso electoral y se ve así mismo, a partir de un acuerdo con Perón, presidente electo democráticamente y para eso genera el Gran Acuerdo Nacional. Perón, con esta cosa chicanera que tenía para hablar, tumba rápidamente esta idea cuando dice: «Lanusse tiene las mismas posibilidades de ser presidente electo en Argentina que yo rey de Inglaterra». Entonces empieza ahí un tironeo fuerte entre ambos y ocurre un hecho militar y político: la Masacre de Trelew. Esto trajo una especie de rebeldía contra Lanusse, quien así pierde sus posibilidades de ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Perón, que era un viejo zorro de la política, se aviva que Paladino, su delegado personal, era más un delegado de Lanusse ante Perón que un delegado de Perón ante Lanusse. Entonces lo destituye y trae a la escena a Héctor Cámpora, un tipo que tiene como virtud central haber sido toda su vida leal a Perón. Y a partir de ahí se gesta todo un movimiento, «el peronismo de la victoria», y la posibilidad del retorno de Perón. La dictadura apuesta a que no va a volver, pero cuando se hace visible la vuelta se produce una cosa absolutamente inconstitucional: el proyecto de transformación de las elecciones en el que pone una cláusula proscriptiva que consistía en que quien no estuviera el 25 de agosto del 72 en Argentina, no podía ser candidato. Perón vuelve en noviembre a pesar de ello, en un chárter con 150 dirigentes peronistas y hace una reunión con todos, incluido (el radical) Ricardo Balbín. Cuando Perón se va tratando de que no haya demasiados conflictos dentro del movimiento, lo deja a Cámpora como candidato y cuando vuelve es presidente. La campaña fue una cosa que sorprendió a todo el mundo, eran actos masivos en todos lados, pero en esa campaña toma muchísima fuerza la juventud, yo te diría de la izquierda montonera, y los discursos se iban radicalizando. Fuimos a las elecciones y con un sistema de computación de datos muy improvisado, a las 2 de la mañana, más o menos, teníamos la noticia de que llegábamos al 50 por ciento. Cámpora era un hombre absolutamente leal, pero muy tozudo. No quiere creer lo que Abal Medina decía: le estaban, desde antes del 11 de marzo, forjando su caída lo que podríamos llamar la derecha peronista: el teniente coronel Osinde, Norma Kennedy, Alberto Brito Lima, del Comando de Organización. Toda esa gente se alía con López Rega. ¿Cuál es el miedo del rumbo? Él había armado durante muchos años el gran negocio: llegar a la Argentina con Perón presidente, Perón enfermo, Perón se muere, queda Isabel y él está en el poder. Como Perón se agravó esos días, el gran miedo de “Lopecito” era que se muriera Perón en Madrid, Cámpora presidente y él queda fuera del juego. Entonces empieza a armarse toda una cosa muy fuerte contra Cámpora. Cuando Perón vuelve a la Argentina ocurre la Masacre de Ezeiza, un enfrentamiento entre Montoneros y la derecha de Osinde. Perón no puede llegar y a partir de ahí Cámpora empieza a perder cada vez más poder político hasta que le presenta la renuncia a Perón.

Estuve en la Casa Rosada. Lo echamos al representante del gobierno de Estados Unidos, no lo dejamos entrar. Era un ambiente increíble. Dentro del Salón Blanco, cuando Lanusse entrega los atributos a Cámpora, nosotros gritamos: «Se van, se van y nunca volverán» en la cara.

¿Qué balance hace de la presidencia de Cámpora?

Su gobierno es difícil de entender porque duró muy poco tiempo y además porque tuvo un gabinete que en el lenguaje de ahora se diría “loteado”: había ministros de Cámpora aceptados por Perón, ministros de Perón aceptados por Cámpora y ministros que eran conversables. Entonces, lo que podría decirse del período de Cámpora, más allá de la lealtad a Perón, es que se producen algunas transformaciones. Por ejemplo, la presencia de Carcagno en la comandancia del Ejército hace que el ejército liberal tenga desde ahí pocas posibilidades de llegar, más allá de que los que entonces éramos unos terribles izquierdistas no queríamos a Carcagno. Queríamos que pusieran al último coronel así los echaban a todos. Ahora, 50 años después, te digo que no nos daba la política para hacer eso, pero entonces queríamos eso: poner un coronel y echarlos a todos. La otra cosa muy importante que queda del gobierno de Cámpora, me parece a mí, es una política exterior. No nos olvidemos que en su asunción las dos figuras centrales fueron Salvador Allende y Dorticós, el presidente de Cuba. Era decir: “Bueno, acá estamos, construyendo una unidad continental”. Tampoco puedo dejar de destacar el discurso que tuvo el Ministro del Interior “Bebe” Righi: “El discurso a la policía”, donde le dijo a la policía lo que tenía que hacer.

¿Qué rol tuvo usted dentro del gobierno?

Yo bromeo con eso, siempre digo: “Los 49 días que fui oficialista”. Yo no tenía ningún cargo, sí era parte de una banda de abogados que nos respetaban mucho: Mario Hernández, Roberto Sinigaglia… Nosotros entrábamos a la Casa de Gobierno como en nuestra casa. Cuando Cámpora decidió renunciar, Sinigaglia, yo y otra gente más nos quedamos afónicos discutiendo con el “Bebe” Righi. Le decíamos que Cámpora tenía que llevar la renuncia, pero que se tenía que transformar en una movilización, o sea llamar a la juventud a una gran movilización, con Cámpora al frente para entregarle la renuncia a Perón, pero con miles de personas.

¿Se acuerda de lo que estaba haciendo mientras asumió Cámpora?

Estuve en la Casa Rosada. Lo echamos al representante del gobierno de Estados Unidos, no lo dejamos entrar. Era un ambiente increíble. Dentro del Salón Blanco, cuando Lanusse entrega los atributos a Cámpora, nosotros gritamos: «Se van, se van y nunca volverán» en la cara. Después vino el primer gran problema del gobierno que fue la noche en Devoto, que también estuve, porque los presos se querían ir. Habían sacado una consigna: no puede haber ni un solo día de gobierno peronista con presos peronistas. Mientras tanto, Devoto ardía y ahí estábamos los abogados, con Mario Hernández, que era como el cabecilla nuestro. Estábamos todos y vino Juan Manuel Abal Medina, que no tenía ningún cargo, pero tomó la palabra y ordenó salir. Entonces se decretó el indulto, al otro día se discutió la Ley de Amnistía y se aprobó, pero cuando se discutió ya estaban todos los presos afuera. Era muy claro que la gente que salió de ahí lo hizo con la idea de volver a pelear y lo que me acuerdo de esa noche es que a muchos no los volví a ver. Yo fui muy amigo de Paco Urondo, que después se me perdió en la vida, quien esa noche entrevistó a los tres sobrevivientes de Trelew e hizo el libro La patria fusilada. Muy poca gente volvimos a ver porque se fueron a la militancia, que al poco tiempo se volvió clandestina. A 50 años, diría que la mayor locura que tuvimos todos, de todo eso que se llamó “la izquierda peronista”, “La Tendencia”, como le quieras llamar, fue creer que podríamos hacer un país socialista con Perón como líder. Perón nunca fue socialista ni lo quería ser ni lo iba a ser, entonces ese error de base. Ahora, sí yo tengo que rescatar la figura de Cámpora, o al propio Abal Medina, quedó claro que fueron figuras que permitieron el regreso de Perón y permitieron esta “primavera camporista”.

En la Revista Gestión Cultural escribió un artículo en el que plantea que “el retorno de Perón y su último gobierno, en un clima de efervescencia social, hicieron que las expresiones de las artes aparecieran subordinadas a un proceso político y social que ponía al descubierto una muy fuerte tensión social”. ¿Qué quiso decir con eso y cómo se manifestó durante el gobierno de Cámpora?

Cuando uno habla de los 60 en el mundo, está hablando de la aparición de un fenómeno nuevo llamado la juventud. O sea, los 60 traen a la escena la juventud. Si uno quiere hacer los 60 argentinos, tiene que tomar la idea del historiador Eric Hobsbawn, donde dice que hay siglos largos y siglos cortos, que estos no dependen del calendario sino que tienen que ver con hechos. Por ejemplo, él dice que el siglo XX es un siglo corto porque va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la caída del muro de Berlín. Ese es para él el siglo XX. Yo digo que los 60 empiezan en el 58 cuando asume Frondizi y terminan en el 66 cuando asume Onganía. Esos 60 generan un mundo cultural donde esa juventud que se estaba peronizando toma mucha importancia. Uno tiene que recordar que durante el gobierno de Ongania se cierran ingenios azucareros en Tucumán y se produce una gran rebelión de los obreros y las artes generaron una respuesta que se llamó “Tucumán arde”. Lo importante de esto es que un conjunto de artistas se solidariza con los trabajadores y arma una expresión artística. Ahora, ese movimiento en el período de Cámpora uno no lo puede identificar porque fue tan efervescente y tan corto que uno no puede trazar una línea y decir: “Hubo una política cultural de determinado tipo”. No la hubo porque no hubo tiempo de trazarla. La cosa más marcable de la cultura podría ser la apertura y vuelta a la política de las universidades.

¿Qué opinión le merece la juventud de aquel entonces?

Hay un fenómeno muy particular de la política argentina que es que el mayor hecho de masas del siglo XX, el Cordobazo, tiene como hijos organizaciones vanguardistas y armadas. O sea que ahí nace las FAR, el ERP, Montoneros, pero esta última tiene la virtud de incluir a todos los peronistas tradicionales de izquierda, se lleva a todos los Descamisados. Sí tengo críticas a Montoneros, en particular a su conducción: fue una organización aparatista que cuando lo bajan a Rucci y luego pasan a la clandestinidad, dejan a las organizaciones de masas muy descubiertas y esto permitió que avance la represión. Se transformó en una organización elitista que tenía el dinero afuera, mientras acá se morían compañeros que se quedaban dormidos en el tren de ida y vuelta al Tigre y el guarda los denunciaba. Yo decía: “Acá algo estuvo mal”. Ahora, críticas a la juventud en general no tengo, porque esa juventud siguió esa línea y bueno, sufrió la frustración que sufrimos todos, pero sí tengo para ellos una cosa que me parece admirable: la alianza con los obreros y la gestación de un movimiento que, entre otras cosas permitió, la vuelta de Perón.

¿Qué pensás de la juventud de la actualidad?

No sé hoy, tengo muchas dudas, tengo 80 años. No tengo participación en la política, pero sí opino desde afuera. Con el primer gobierno de Néstor se produce una cosa parecida a aquella “explosión camporista”. O sea, la juventud sale a apoyar a Kirchner y después de su muerte aún más. Hay una juventud importante que revive a la política, que viene a la política con Néstor y eso es muy parecido a lo que pasó hace 50 años. Ahora, después de Néstor la cosa se complica más y ahí no sé por qué. Yo ahora no tengo esta misma posibilidad de criticar a Montoneros, porque entonces tenía que ver y también me jugué la vida en alguna cosa y me comí 10 años de exilio durante la última dictadura. Ahora no tengo la misma crítica, pero La Cámpora, que dirige toda esta gente vanguardizada, no sé si no comete algunos errores aparatistas en el sentido que decía antes de la organización Montoneros. No lo sé porque no estoy militando, pero visto de afuera pareciera que hay también distancia entre lo que pretende la organización La Cámpora y esta enorme juventud que apareció en la política con Néstor. Entonces yo haría esa comparación: los que son de la juventud con Néstor a la aparición de la juventud con Cámpora.

Ene 19, 2023 | Entrevistas

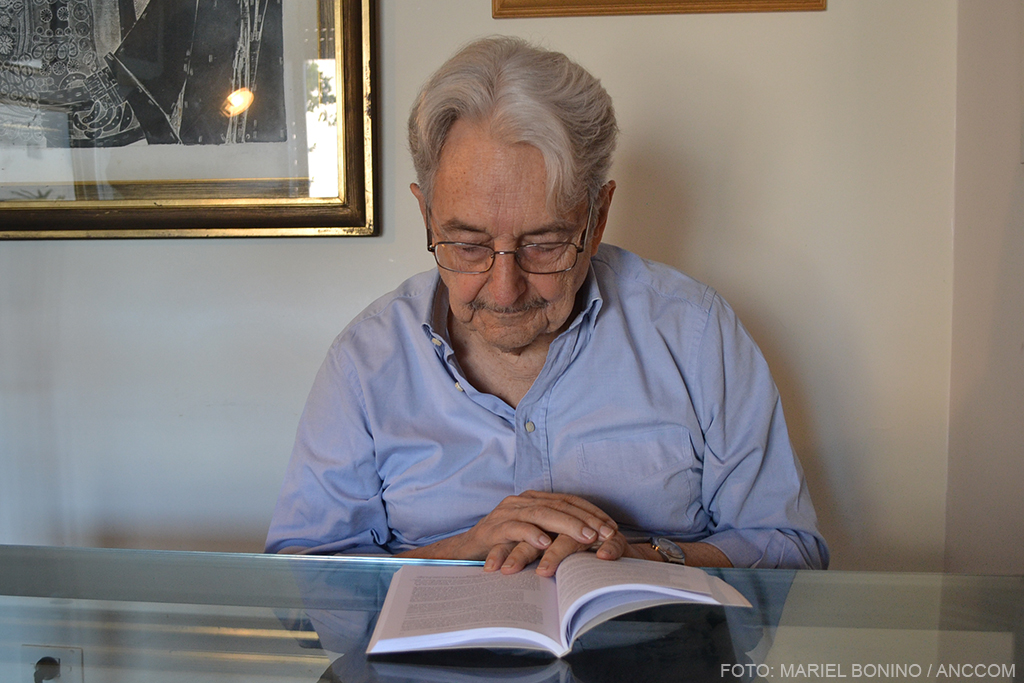

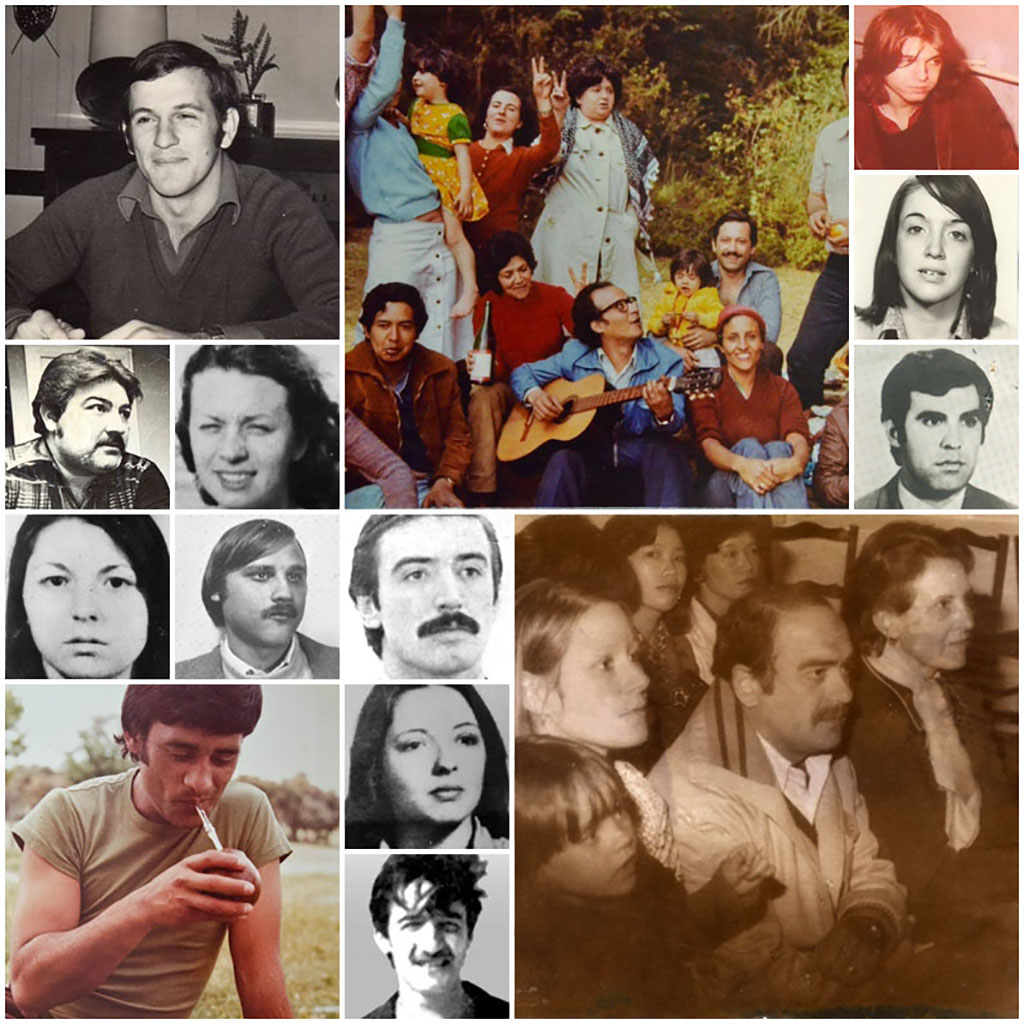

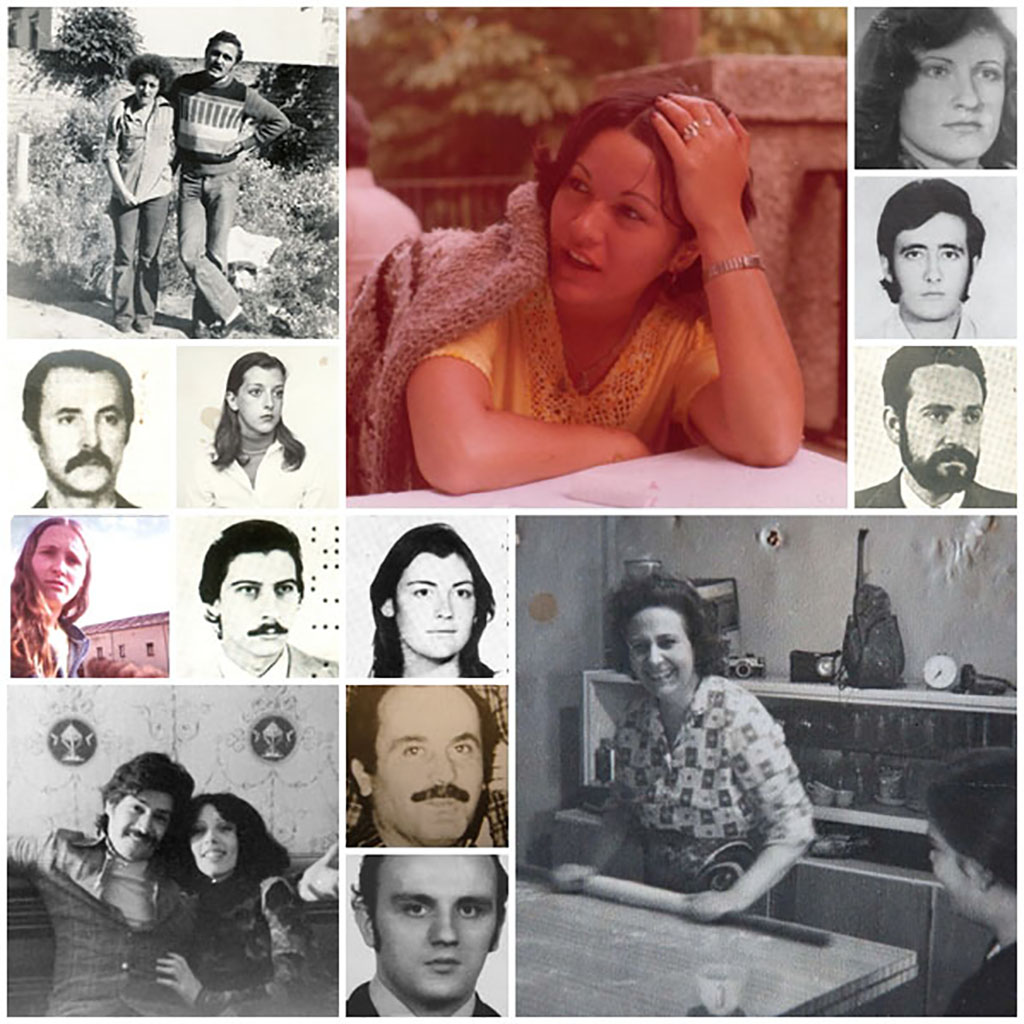

El historiador Hernán Confino publicó su tesis «La Contraofensiva: el final de Montoneros», donde estudia aquel regreso de la militancia desde un punto de vista alejado de la condena moral y de la valoración heroica. Entrevista publicada el 29 de noviembre de 2022.

Hernán Confino, doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la EIDAES, da a conocer los principales núcleos temáticos de su reciente publicación La Contraofensiva: el final de Montoneros, una tesis indispensable para la comprensión de nuestra historia reciente, los setenta, la lucha armada y la historia de Montoneros. “La Contraofensiva, lejos de ser una excepción, era totalmente coincidente con los repertorios previos de Montoneros”, señala. Evitando incurrir en una patologización de los actores implicados o redundar en un balance político o ajuste de cuentas generacional, Confino se propone una comprensión histórica de la Contraofensiva estratégica. Para tal fin, emplea un registro alternativo a los esquemas analíticos que la conciben desde la impugnación moral o la recuperación épica.

-¿Cómo surge tu interés por este fragmento de la historia reciente?

Estaba terminando la carrera de Historia en la UBA y me inscribí en un seminario de historia oral. La historia oral es una metodología para construir fuentes a través de entrevistas y testimonios. En una oportunidad, se acercó una comitiva de Abuelas de Plaza de Mayo que tenía por finalidad encontrar entrevistadores para el Archivo Biográfico Familia. Inmediatamente me incorporé y permanecí allí durante varios años, lo cual me permitió entrar en contacto con historias de los años setenta. Yo ya había realizado algunas lecturas, sobre todo aquellas relativas al periodismo mainstream: Miguel Bonasso, Eduardo Anguita, Martín Caparrós… Un día entrevisté a un ex-militante que me hablaba del retorno de Guillermo Amarilla (dirigente montonero desaparecido en 1979) a la Contraofensiva. Yo desconocía qué era la Contraofensiva, y ahí quedó la semilla. Finalizada la charla fui a buscar al respecto y encontré muy poco material, donde lo poco que había era en un registro distinto al que me interesaba pensarlo. Era más bien un registro de no-ficción o memoria autobiográfica. Consiguientemente, armé un proyecto para CONICET sobre la contraofensiva, contemplando también la importancia de articular lo que había sucedido en el exilio.

-¿Cómo abordás la Contraofensiva montonera? ¿Cómo interpretás esa experiencia?

Es una pregunta muy amplia. Vayamos de los más central a lo más accesorio. Primeramente, necesité ver qué es lo que estaba escrito. Lo que encontré fue, por un lado, las tramas atrapantes, con un fuerte componente épico, buscadas y desarrolladas por el periodismo. Un ejemplo es la serie de cortos de Telefé llamada Cortos a la medida de la historia. Lo que noté es que la Contraofensiva está tomada como una suerte de excepción, como algo apartado de la historia de Montoneros. Priman los balances políticos y las autocríticas, tanto de quienes habían participado como de quienes se habían negado a participar, componiendo así una hermenéutica de la derrota. Yo me propuse hacer una reconstrucción histórica. No me interesaba hacer una síntesis política de esta experiencia político-militar. Me interesaba comprenderla en su contexto. Entonces noté que la contraofensiva, lejos de ser una excepción, era totalmente coincidente con los repertorios previos de Montoneros.

¿Cómo se relacionaban la política y la violencia al interior de Montoneros?

El arma del historiador y la historiadora es la historización. Esto es, tratar de ver cómo se fueron dando determinadas discusiones. Para nuestro caso es central pensar en el espíritu de época de la transición democrática en la Argentina. Muchas de las lecturas sobre estas organizaciones en los primeros años ochenta cristalizan la idea de que la política y la violencia eran antagónicas. Esto se explica a partir de los horizontes de sentido de ese momento. La democracia que se quería construir estaba pensada como la ausencia absoluta de toda expresión de violencia y condujo a que muchos ni siquiera adjetiven la violencia. Se llega a equiparar la violencia estatal con la violencia insurgente, embolsando todo en un mismo autoritarismo que la Argentina quería dejar atrás. Esas primeras miradas de los ochenta generan una oposición taxativa entre política y violencia. Ahora bien, la forma en que se hacía política en los setenta asumió otros sentidos y puso en función otros medios. Y esto no se circunscribe a la Argentina. Ocurrió globalmente ya que existieron organizaciones guerrilleras en todo el continente americano, en Europa, en Asia y África.

Podemos apreciar que durante la contraofensiva el mensaje político de Montoneros no encuentra destinatario. ¿Es justamente en la transformación de esos horizontes de sentido donde radica una de las causas objetivas del rechazo social al mensaje montonero?

Podemos aseverar que la legitimidad de Montoneros se había diluido desde antes. Yo creo que el descrédito se originó en los enfrentamientos al interior del movimiento peronista, la ruptura de Montoneros con Perón. En 1976 plantean la construcción del montonerismo como una suerte de vanguardia, de fase superior del peronismo, y no funciona. Ya en abril de 1977, cuando lanzan el Movimiento Peronista Montonero, intentan reincorporarse a las filas del peronismo pero son rechazados por los restantes actores integrantes, entiéndase el sindicalismo y el peronismo institucional. Al respecto, como bien explica Marina Franco en sus trabajos, pienso que el rechazo social a Montoneros se debe en gran parte a cómo se fue construyendo la idea de un enemigo interno encarnado en estas organizaciones guerrilleras. El principio de legitimidad de la dictadura frente a la sociedad fue el consenso antisubversivo, la necesidad de terminar con la subversión. Mientras Montoneros siguiera apareciendo como una organización que estaba viva, paradójicamente y a su pesar, lo que seguía haciendo era otorgar espesor a la misión de las Fuerzas Armadas de aniquilar a la subversión. La creencia de obtener popularidad social por adscribir al mandato sacrificial era desarmada por la eficacia del discurso oficial de las Fuerzas Armadas. Una de las principales cuestiones que unifica a las Fuerzas Armadas es la necesidad de terminar con el enemigo interno. Un enemigo interno pensado como extranacional, que no tenía nada que ver con las cuestiones argentinas.

Montoneros intenta resistir primero a la dictadura acá, pero muy pronto se dan cuenta, sobre todo, después del asesinato de la primera plana del ERP, que si permanecían en la Argentina iban a ser rápidamente borrados del mapa. Por consiguiente, optan por el exilio. Quienes plantean un desvío militarista, lo que no toman en consideración es, en primer lugar, toda la dinámica bélica que tiene la comprensión de la política de Montoneros desde su inicio. En segundo lugar, Montoneros siguió haciendo política de superficie en el exterior cuando ya no se podía hacer acá. En síntesis, la dimensión pública de la militancia persiste pero en otro lugar.

En un pasaje de tu tesis planteás que en la Contraofensiva no todos eran soldados.

La mirada que queda sobre la contraofensiva la reduce a una política militar. Yo lo que trato de mostrar en mi libro es que es, más bien, un política concebida integral, con una dimensión de propaganda, una dimensión de tratativas políticas y, obviamente, una dimensión militar. Esta última dimensión termina, de alguna manera, engullendo al resto de los elementos. Cuando digo que no todos eran soldados lo pienso con la intención de ampliar la mirada que existe sobre la organización. Muchas veces se impone una mirada estrictamente normativa sobre la historia de estas organizaciones. Sin embargo, en mi indagación percibo que estas organizaciones intentaron echar mano a todo lo que tenían a su alcance.

Esto permite encuadrar a Montoneros en una identidad colectiva heterogénea.

Exacto. Además permite pensar algo que también se da entre 1979 y principios de los años ochenta, que es el pasaje de la oposición a la dictadura desde una mirada revolucionaria y armada a una mirada democrática y progresista. Había una sociedad que no quería saber nada con los métodos armados. Si observamos un diario de1977, de 1980 o de 1981, las menciones al terror son referentes a las organizaciones armadas. Existía un consenso en los setentas de que las Fuerzas Armadas estaban respondiendo a una agresión previa (la de las organizaciones), y en carácter de árbitro venían a restaurar la vigencia de la constitución en Argentina. Hay un libro de Marina Franco del 2018 que se llama El final del silencio donde ella muestra que el descrédito a la dictadura es primeramente de carácter económico. Solo a partir de ahí empiezan a ingresar las críticas por la represión.

Incluso la Multipartidaria no demostró mucha preocupación por revisar “el problema” de la lucha armada. Existía una preocupación de corte pragmático al decir “no queremos que la democracia herede el problema de los desaparecidos, las FFAA tienen que dar respuesta”. (Ítalo) Luder planteó la validez de la autoamnistía. Se cristalizó un discurso antiviolencia al que no le importaba de dónde viniera la violencia. Es menester resaltar que la comprensión polar de la violencia, es decir, un polo a la derecha, un polo a la izquierda y la sociedad indefensa en el medio, es predictatorial. La Teoría de los Dos Demonios no es una invención post dictatorial.

Sobre las fuentes a las que apelaste, el Proceso es reconstruido mediante un relato coral que pone el foco abajo, en los márgenes y se basa mayormente en el testimonio memorial de los militantes de menor rango. ¿Por qué tomaste esta decisión?

Sostengo que la historia de Montoneros ha sido reconstruida desde una mirada muy sinecdóquica, esto es, de la parte por el todo. Se limita a figuras como Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja. Se suele partir de la prensa partidaria, escrita exclusivamente por la cúpula, y de alguna manera realizan un pasaje de eso que estaba allí a toda la organización, a todos los militantes. Yo empecé a darme cuenta en las entrevistas que no todos los militantes leen los análisis de situación que compartía la conducción, incluso no todos los militantes que vienen a la Argentina en 1979 determinan su regreso basándose en esas hipótesis.

Hay quienes vuelven porque no soportan el exilio, o quienes sentían culpa porque compañeros de toda la vida habían sido secuestrados y les daba culpa estar en el exterior. Muchas veces se establece una mirada normativa, cartesiana, sobre los sujetos del pasado. Entonces, yo siempre planteo en mis clases: nuestras preferencias e identidades políticas no son cuestiones meramente razonadas, sino que intervienen un montón de factores. La vida no es política, incluso para las organizaciones políticas. Cuando estudiamos organizaciones políticas pensamos que todo era producto de un debate racional, La idea de ampliar el foco y mirar a otros militantes que no tenían poder interno pero que si se sentían representados por la organización, creo que contribuye a refractar nuestra explicación.

Señalás que “la Contraofensiva fue producto de una decisión dividida”…

-Formalmente la Contraofensiva es aprobada por unanimidad. Pero, que todos estén de acuerdo no quiere decir que todos estén estrictamente convencidos, sino que también habla de cómo una organización como Montoneros, fuertemente verticalista y a tono con una mirada bélica de la política, piensan la política como guerra, construyen un ejército. El margen para negarse a una decisión colegiada no existía. El centralismo democrático es más centralista que democrático. Yo lo que trato de mostrar es que si bien fue aprobada por unanimidad, después hubo quienes empezaron a dudar durante su realización, quienes ya dudaban desde el principio y quienes empezaron a dudar, a construir una interpretación sobre sus propias vidas, cuando ya estaba el resultado puesto.

Planteás que las disidencias en torno a la Contraofensiva no son las únicas causales de la descomposición de la organización, sino que hay contradicciones que se arrastran desde el origen del movimiento.

Sí, las disidencias ya se pueden rastrear en 1972. Creo que hay una gran punto de quiebre, de discusión, relacionado con la autocladestinizacion de septiembre 1974, Montoneros pasa a la clandestinidad y eso de alguna manera deja un poco al descubierto a militantes que eran de superficie. Además, la conducción decide dejar de ser una organización política para pensarse en el marco de un partido leninista, centralizando recursos, dinero, armas. En este momento se registran discusiones en las distintas regionales. Las fricciones con Columna Oeste, Columna Sur y La Plata lo ejemplifican. Estos son años fundamentales. En ese momento también escribe Rodolfo Walsh.

Uno de los objetivos de tu proyecto fue realizar una reconstrucción historiográfica carente de tono épico-heroico y/o de impugnaciones morales…

-Exacto. Ese es el punto. Cómo hacer una reconstrucción histórica que no caiga en la impugnación moral de “como usaron las armas, estos son unos delincuentes y no merecen ser estudiados” o en la recuperación épica de “como combatieron a la dictadura, no se critica nada”. La primera edición del libro de Richard Gillespie en castellano es de 1987. No casualmente él era británico. Era algo que la academia argentina no podía labrar. El libro lo prologa Félix Luna. Este último introduce el texto diciendo: “Lo que ustedes van a leer a continuación es la historia de una locura”. Desde esa marca de irracionalidad que se le dio al Proceso tuvieron que pasar muchos años para que comenzara a correr la cantidad de tinta, la cantidad de ex-militantes, de investigadores, de periodistas que abordaron este tema. Recién ahora tenemos la posibilidad de pensar en otras racionalidades y no en irracionalidad.

Nov 29, 2022 | Entrevistas

El historiador Hernán Confino publicó su tesis «La Contraofensiva: el final de Montoneros», donde estudia aquel regreso de la militancia desde un punto de vista alejado de la condena moral y de la valoración heroica.

Hernán Confino, doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la EIDAES, da a conocer los principales núcleos temáticos de su reciente publicación La Contraofensiva: el final de Montoneros, una tesis indispensable para la comprensión de nuestra historia reciente, los setenta, la lucha armada y la historia de Montoneros. “La Contraofensiva, lejos de ser una excepción, era totalmente coincidente con los repertorios previos de Montoneros”, señala. Evitando incurrir en una patologización de los actores implicados o redundar en un balance político o ajuste de cuentas generacional, Confino se propone una comprensión histórica de la Contraofensiva estratégica. Para tal fin, emplea un registro alternativo a los esquemas analíticos que la conciben desde la impugnación moral o la recuperación épica.

-¿Cómo surge tu interés por este fragmento de la historia reciente?

Estaba terminando la carrera de Historia en la UBA y me inscribí en un seminario de historia oral. La historia oral es una metodología para construir fuentes a través de entrevistas y testimonios. En una oportunidad, se acercó una comitiva de Abuelas de Plaza de Mayo que tenía por finalidad encontrar entrevistadores para el Archivo Biográfico Familia. Inmediatamente me incorporé y permanecí allí durante varios años, lo cual me permitió entrar en contacto con historias de los años setenta. Yo ya había realizado algunas lecturas, sobre todo aquellas relativas al periodismo mainstream: Miguel Bonasso, Eduardo Anguita, Martín Caparrós… Un día entrevisté a un ex-militante que me hablaba del retorno de Guillermo Amarilla (dirigente montonero desaparecido en 1979) a la Contraofensiva. Yo desconocía qué era la Contraofensiva, y ahí quedó la semilla. Finalizada la charla fui a buscar al respecto y encontré muy poco material, donde lo poco que había era en un registro distinto al que me interesaba pensarlo. Era más bien un registro de no-ficción o memoria autobiográfica. Consiguientemente, armé un proyecto para CONICET sobre la contraofensiva, contemplando también la importancia de articular lo que había sucedido en el exilio.

-¿Cómo abordás la Contraofensiva montonera? ¿Cómo interpretás esa experiencia?

Es una pregunta muy amplia. Vayamos de los más central a lo más accesorio. Primeramente, necesité ver qué es lo que estaba escrito. Lo que encontré fue, por un lado, las tramas atrapantes, con un fuerte componente épico, buscadas y desarrolladas por el periodismo. Un ejemplo es la serie de cortos de Telefé llamada Cortos a la medida de la historia. Lo que noté es que la Contraofensiva está tomada como una suerte de excepción, como algo apartado de la historia de Montoneros. Priman los balances políticos y las autocríticas, tanto de quienes habían participado como de quienes se habían negado a participar, componiendo así una hermenéutica de la derrota. Yo me propuse hacer una reconstrucción histórica. No me interesaba hacer una síntesis política de esta experiencia político-militar. Me interesaba comprenderla en su contexto. Entonces noté que la contraofensiva, lejos de ser una excepción, era totalmente coincidente con los repertorios previos de Montoneros.

¿Cómo se relacionaban la política y la violencia al interior de Montoneros?

El arma del historiador y la historiadora es la historización. Esto es, tratar de ver cómo se fueron dando determinadas discusiones. Para nuestro caso es central pensar en el espíritu de época de la transición democrática en la Argentina. Muchas de las lecturas sobre estas organizaciones en los primeros años ochenta cristalizan la idea de que la política y la violencia eran antagónicas. Esto se explica a partir de los horizontes de sentido de ese momento. La democracia que se quería construir estaba pensada como la ausencia absoluta de toda expresión de violencia y condujo a que muchos ni siquiera adjetiven la violencia. Se llega a equiparar la violencia estatal con la violencia insurgente, embolsando todo en un mismo autoritarismo que la Argentina quería dejar atrás. Esas primeras miradas de los ochenta generan una oposición taxativa entre política y violencia. Ahora bien, la forma en que se hacía política en los setenta asumió otros sentidos y puso en función otros medios. Y esto no se circunscribe a la Argentina. Ocurrió globalmente ya que existieron organizaciones guerrilleras en todo el continente americano, en Europa, en Asia y África.

Podemos apreciar que durante la contraofensiva el mensaje político de Montoneros no encuentra destinatario. ¿Es justamente en la transformación de esos horizontes de sentido donde radica una de las causas objetivas del rechazo social al mensaje montonero?

Podemos aseverar que la legitimidad de Montoneros se había diluido desde antes. Yo creo que el descrédito se originó en los enfrentamientos al interior del movimiento peronista, la ruptura de Montoneros con Perón. En 1976 plantean la construcción del montonerismo como una suerte de vanguardia, de fase superior del peronismo, y no funciona. Ya en abril de 1977, cuando lanzan el Movimiento Peronista Montonero, intentan reincorporarse a las filas del peronismo pero son rechazados por los restantes actores integrantes, entiéndase el sindicalismo y el peronismo institucional. Al respecto, como bien explica Marina Franco en sus trabajos, pienso que el rechazo social a Montoneros se debe en gran parte a cómo se fue construyendo la idea de un enemigo interno encarnado en estas organizaciones guerrilleras. El principio de legitimidad de la dictadura frente a la sociedad fue el consenso antisubversivo, la necesidad de terminar con la subversión. Mientras Montoneros siguiera apareciendo como una organización que estaba viva, paradójicamente y a su pesar, lo que seguía haciendo era otorgar espesor a la misión de las Fuerzas Armadas de aniquilar a la subversión. La creencia de obtener popularidad social por adscribir al mandato sacrificial era desarmada por la eficacia del discurso oficial de las Fuerzas Armadas. Una de las principales cuestiones que unifica a las Fuerzas Armadas es la necesidad de terminar con el enemigo interno. Un enemigo interno pensado como extranacional, que no tenía nada que ver con las cuestiones argentinas.

Montoneros intenta resistir primero a la dictadura acá, pero muy pronto se dan cuenta, sobre todo, después del asesinato de la primera plana del ERP, que si permanecían en la Argentina iban a ser rápidamente borrados del mapa. Por consiguiente, optan por el exilio. Quienes plantean un desvío militarista, lo que no toman en consideración es, en primer lugar, toda la dinámica bélica que tiene la comprensión de la política de Montoneros desde su inicio. En segundo lugar, Montoneros siguió haciendo política de superficie en el exterior cuando ya no se podía hacer acá. En síntesis, la dimensión pública de la militancia persiste pero en otro lugar.

En un pasaje de tu tesis planteás que en la Contraofensiva no todos eran soldados.

La mirada que queda sobre la contraofensiva la reduce a una política militar. Yo lo que trato de mostrar en mi libro es que es, más bien, un política concebida integral, con una dimensión de propaganda, una dimensión de tratativas políticas y, obviamente, una dimensión militar. Esta última dimensión termina, de alguna manera, engullendo al resto de los elementos. Cuando digo que no todos eran soldados lo pienso con la intención de ampliar la mirada que existe sobre la organización. Muchas veces se impone una mirada estrictamente normativa sobre la historia de estas organizaciones. Sin embargo, en mi indagación percibo que estas organizaciones intentaron echar mano a todo lo que tenían a su alcance.

Esto permite encuadrar a Montoneros en una identidad colectiva heterogénea.

Exacto. Además permite pensar algo que también se da entre 1979 y principios de los años ochenta, que es el pasaje de la oposición a la dictadura desde una mirada revolucionaria y armada a una mirada democrática y progresista. Había una sociedad que no quería saber nada con los métodos armados. Si observamos un diario de1977, de 1980 o de 1981, las menciones al terror son referentes a las organizaciones armadas. Existía un consenso en los setentas de que las Fuerzas Armadas estaban respondiendo a una agresión previa (la de las organizaciones), y en carácter de árbitro venían a restaurar la vigencia de la constitución en Argentina. Hay un libro de Marina Franco del 2018 que se llama El final del silencio donde ella muestra que el descrédito a la dictadura es primeramente de carácter económico. Solo a partir de ahí empiezan a ingresar las críticas por la represión.

Incluso la Multipartidaria no demostró mucha preocupación por revisar “el problema” de la lucha armada. Existía una preocupación de corte pragmático al decir “no queremos que la democracia herede el problema de los desaparecidos, las FFAA tienen que dar respuesta”. (Ítalo) Luder planteó la validez de la autoamnistía. Se cristalizó un discurso antiviolencia al que no le importaba de dónde viniera la violencia. Es menester resaltar que la comprensión polar de la violencia, es decir, un polo a la derecha, un polo a la izquierda y la sociedad indefensa en el medio, es predictatorial. La Teoría de los Dos Demonios no es una invención post dictatorial.

Sobre las fuentes a las que apelaste, el Proceso es reconstruido mediante un relato coral que pone el foco abajo, en los márgenes y se basa mayormente en el testimonio memorial de los militantes de menor rango. ¿Por qué tomaste esta decisión?

Sostengo que la historia de Montoneros ha sido reconstruida desde una mirada muy sinecdóquica, esto es, de la parte por el todo. Se limita a figuras como Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja. Se suele partir de la prensa partidaria, escrita exclusivamente por la cúpula, y de alguna manera realizan un pasaje de eso que estaba allí a toda la organización, a todos los militantes. Yo empecé a darme cuenta en las entrevistas que no todos los militantes leen los análisis de situación que compartía la conducción, incluso no todos los militantes que vienen a la Argentina en 1979 determinan su regreso basándose en esas hipótesis.

Hay quienes vuelven porque no soportan el exilio, o quienes sentían culpa porque compañeros de toda la vida habían sido secuestrados y les daba culpa estar en el exterior. Muchas veces se establece una mirada normativa, cartesiana, sobre los sujetos del pasado. Entonces, yo siempre planteo en mis clases: nuestras preferencias e identidades políticas no son cuestiones meramente razonadas, sino que intervienen un montón de factores. La vida no es política, incluso para las organizaciones políticas. Cuando estudiamos organizaciones políticas pensamos que todo era producto de un debate racional, La idea de ampliar el foco y mirar a otros militantes que no tenían poder interno pero que si se sentían representados por la organización, creo que contribuye a refractar nuestra explicación.

Señalás que “la Contraofensiva fue producto de una decisión dividida”…

-Formalmente la Contraofensiva es aprobada por unanimidad. Pero, que todos estén de acuerdo no quiere decir que todos estén estrictamente convencidos, sino que también habla de cómo una organización como Montoneros, fuertemente verticalista y a tono con una mirada bélica de la política, piensan la política como guerra, construyen un ejército. El margen para negarse a una decisión colegiada no existía. El centralismo democrático es más centralista que democrático. Yo lo que trato de mostrar es que si bien fue aprobada por unanimidad, después hubo quienes empezaron a dudar durante su realización, quienes ya dudaban desde el principio y quienes empezaron a dudar, a construir una interpretación sobre sus propias vidas, cuando ya estaba el resultado puesto.

Planteás que las disidencias en torno a la Contraofensiva no son las únicas causales de la descomposición de la organización, sino que hay contradicciones que se arrastran desde el origen del movimiento.

Sí, las disidencias ya se pueden rastrear en 1972. Creo que hay una gran punto de quiebre, de discusión, relacionado con la autocladestinizacion de septiembre 1974, Montoneros pasa a la clandestinidad y eso de alguna manera deja un poco al descubierto a militantes que eran de superficie. Además, la conducción decide dejar de ser una organización política para pensarse en el marco de un partido leninista, centralizando recursos, dinero, armas. En este momento se registran discusiones en las distintas regionales. Las fricciones con Columna Oeste, Columna Sur y La Plata lo ejemplifican. Estos son años fundamentales. En ese momento también escribe Rodolfo Walsh.

Uno de los objetivos de tu proyecto fue realizar una reconstrucción historiográfica carente de tono épico-heroico y/o de impugnaciones morales…

-Exacto. Ese es el punto. Cómo hacer una reconstrucción histórica que no caiga en la impugnación moral de “como usaron las armas, estos son unos delincuentes y no merecen ser estudiados” o en la recuperación épica de “como combatieron a la dictadura, no se critica nada”. La primera edición del libro de Richard Gillespie en castellano es de 1987. No casualmente él era británico. Era algo que la academia argentina no podía labrar. El libro lo prologa Félix Luna. Este último introduce el texto diciendo: “Lo que ustedes van a leer a continuación es la historia de una locura”. Desde esa marca de irracionalidad que se le dio al Proceso tuvieron que pasar muchos años para que comenzara a correr la cantidad de tinta, la cantidad de ex-militantes, de investigadores, de periodistas que abordaron este tema. Recién ahora tenemos la posibilidad de pensar en otras racionalidades y no en irracionalidad.

Jun 12, 2021 | DDHH

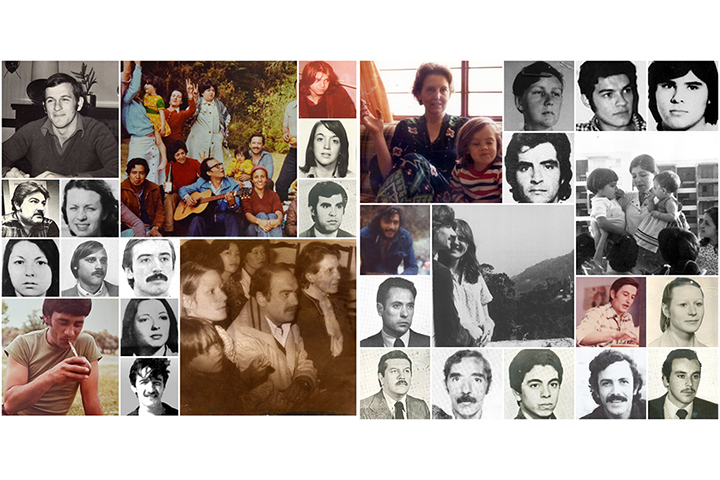

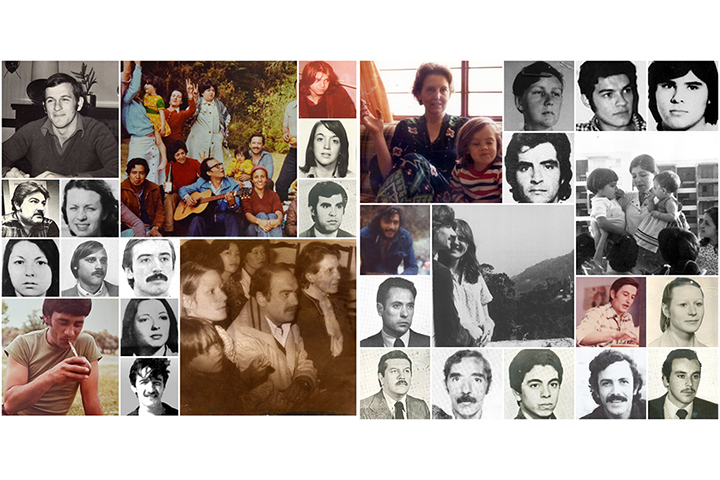

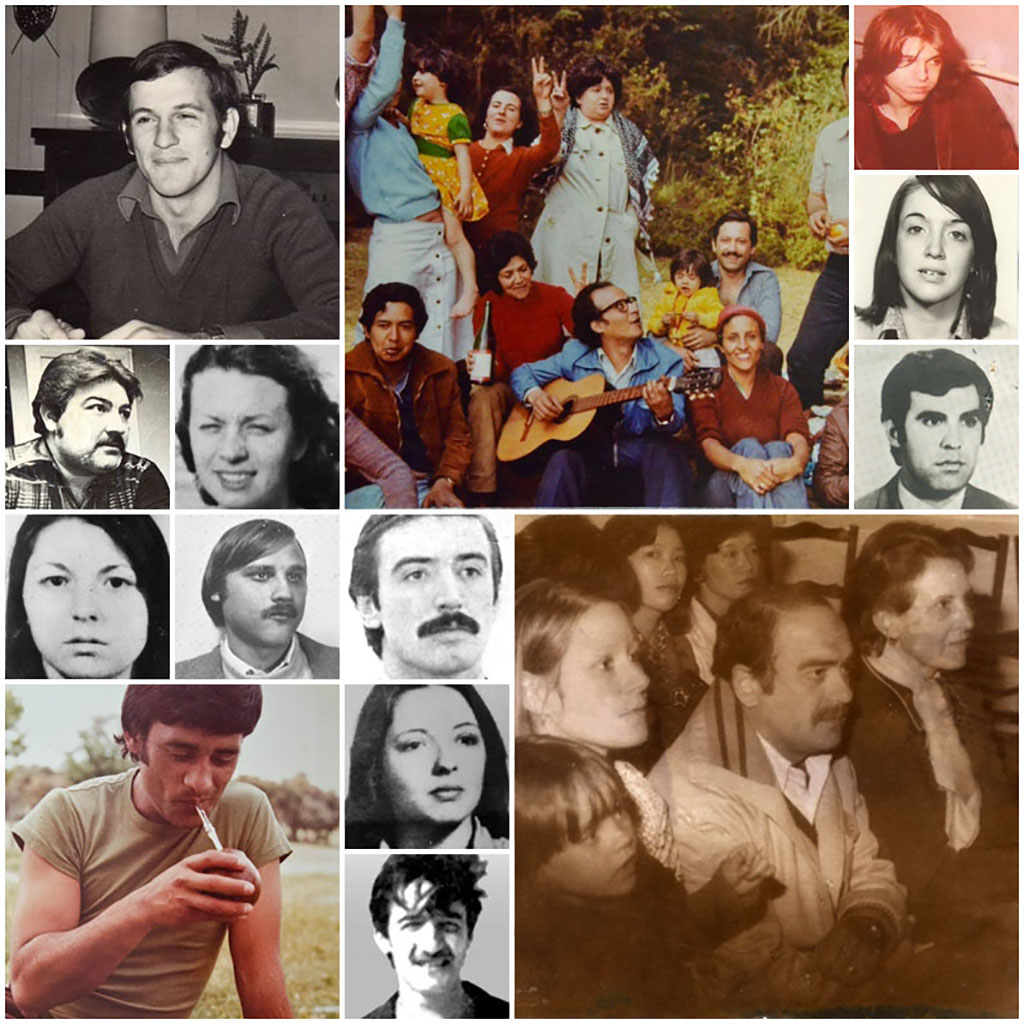

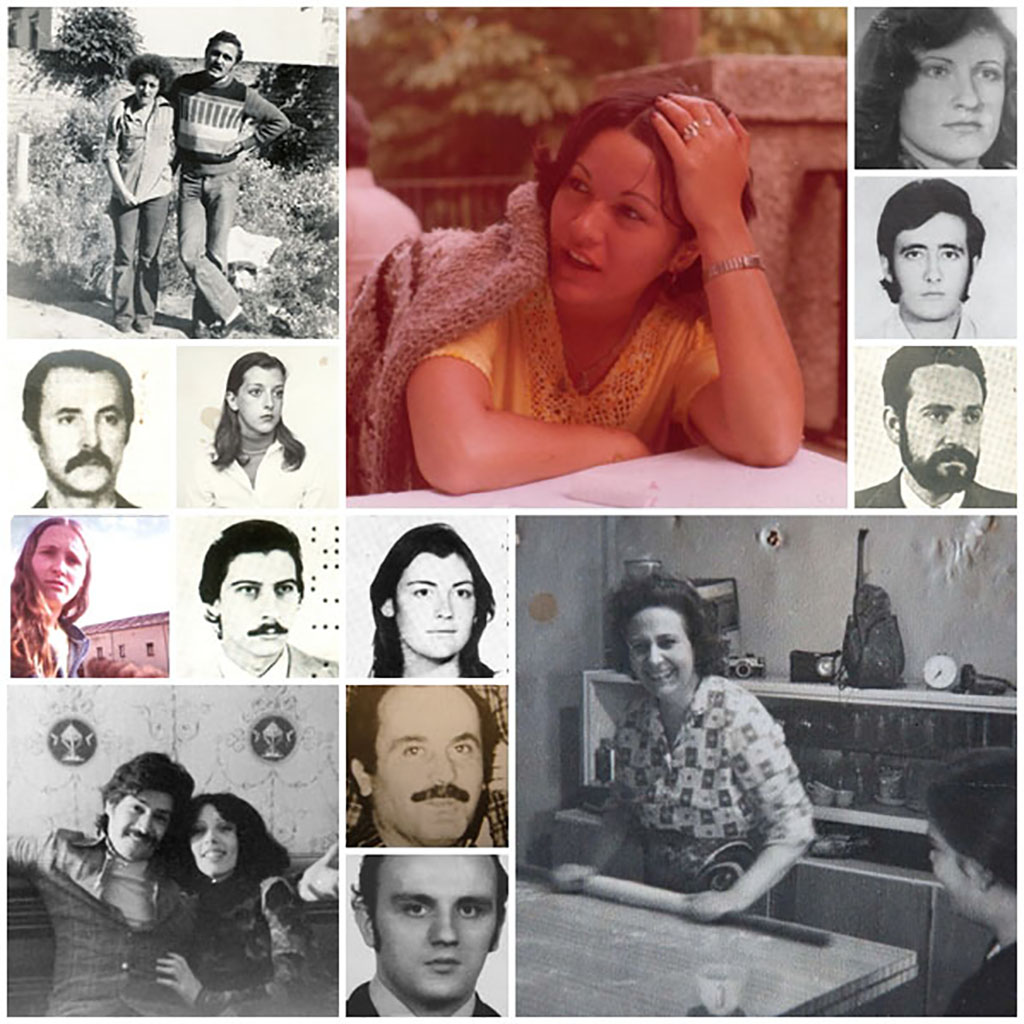

El jueves se realizó la última audiencia del juicio de lesa humanidad Contraofensiva Montonera. El gran momento había llegado para víctimas y familiares que hace 40 años esperaban justicia por los crímenes cometidos contra los militantes que regresaron al país para desestabilizar a la dictadura argentina. Nueve fueron los imputados que llegaron a este juicio acusados de secuestrar, torturar y asesinar a centenares de personas. Sin embargo, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Daniel Sotomayor, no llegaron a ser condenados por fallecer en el transcurso del proceso. Pero no correrían con la misma suerte los represores Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo, que llegaron al final del debate.

La audiencia virtual arrancó puntual y movida. A horas del veredicto Hernán Corgiliano, abogado defensor de Jorge Apa -ex jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista»- había solicitado la suspensión del juicio con la polémica excusa de que su defendido presentaba un trastorno demencial neurodegenerativo y que les impedía su derecho a las palabras finales y a presenciar su sentencia. Una a una las querellas rechazaron la repentina solicitud de Apa. Lo vieron como un acto de “mala fe”.

“Está en juego mi libertad y la felicidad de mi familia, especialmente la de mis hijos y mis nietos”, dijo Marcelo Cinto Coartuz haciendo uso de sus últimas palabras. También Eduardo Eleuterio Ascheri quiso hablar: “Tengo que decir a la señora fiscal y a los querellantes que no han leído ni analizado mi legajo con la necesaria profundidad y claridad como lo amerita, y como lo hizo así mi defensor oficial”, se quejó y solicitó: “Excelentísimo tribunal confió plenamente que ustedes harán justicia”. Finalizadas las últimas palabras de los imputados que quisieron hablar, el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín encabezado por Esteban Rodríguez Eggers convocó al público y partes al veredicto para las 14 horas, mientras sobrevivientes y familiares seguían la transmisión. A través de las pantallas podían verse portarretratos que las familias llevaban consigo de sus hijos e hijas, de sus nietos, de sus hermanos y hermanos desaparecidos.

La sentencia

“Cadena perpetua por homicidio con alevosía” se escuchó para cada uno de los acusados y se leyeron todos los nombres de aquellos y aquellas que hoy faltan, aquellos que fueron brutalmente torturados y desaparecidos y sometidos a delitos de lesa humanidad.

En cuanto a Jorge Apa, se suspendió por diez días su juicio y se llamó a una junta médica urgente para verificar su estado físico, para poder así continuar con su juicio.

A más de 40 años de los hechos, Daniel Cabezas, sobreviviente de la Contraofensiva, habló con ANCCOM y afirmó que este veredicto no solo significó justicia para sus compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidos, sino que también la reivindicación de la lucha. “Nosotros fuimos perseguidos, después fuimos acusados y criticados y con esta sentencia comienza el reconocimiento a nuestro derecho a resistir. Es una nueva etapa donde es necesario que se hable y que se discuta todo lo que se silenció y se tergiversó. De alguna manera, este veredicto ayuda mucho a conocer la verdad histórica”, expresó Cabezas, a quien además le sorprendió gratamente la exoneración de los genocidas.

Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, un reagrupamiento de militantes exiliados que desde el exterior denunciaban lo que sucedía en Argentina y que regresaron al país para encabezar una campaña de resistencia contra la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.

Cabezas contó que los años de espera a la sentencia fueron muy intensos. Hijos e Hijas hermanos, hermanas de desaparecidos trabajaron mucho para poder juntar las pruebas y presentarlas en el tribunal de instrucción, ya que fue todo muy lento y complicado, y no los ayudaron ni trabajaron como debían: “Recayó mucho en nosotros y nosotras recolectar las pruebas”. Cabezas, además, comentó a ANCCOM que fueron años donde no sabían cómo la sociedad iba a tomar el juicio, ya que la Contraofensiva fue una acción de Montoneros muy criticada y estuvo presente todo el tiempo la Teoría de los Dos Demonios.

“Hoy, que pueda estar celebrando un veredicto donde se condena a jerarcas de Inteligencia por delitos de lesa humanidad, y haber sido querellante por mi familia, tiene un origen previo que es el trabajo de Abuelas (de Plaza de Mayo) en mi restitución”, expresó Guillermo Martin Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes de Montoneros secuestrados y desaparecidos en 1979. Guillermo nació durante el cautiverio de su madre en el Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, y recién pudo recuperar su identidad en 2009, gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que lo identificó.

El nieto restituido N° 98 afirmó que este veredicto significa “un gran desahogo, un gran alivio. Estamos felices”, expresó. Para él, al igual que Daniel, la sentencia superó sus expectativas, ya que sorprendió principalmente la revocación de domiciliarias para los genocidas, quienes deberán cumplir su condena en una cárcel común.

Guillermo Amarilla confesó que cuando llegó la pandemia se preguntaron cómo iba a seguir la causa, si ello la detendría y por cuánto tiempo. Pero gracias a la lucha y la insistencia de quienes seguían el juicio de cerca, se logró que la causa fuera transmitida de forma directa por la plataforma YouTube. “Se puede ver muchas veces el mismo testimonio y eso es muy rico. Esto hace que quede un archivo de conocimiento para nuestra historia y eso sobrepasa a la condena en sí”, explicó.

El veredicto del jueves fue histórico. Más de 250 testimonios pasaron por este juicio sacando a la luz hechos terribles, pero además haciendo presentes a quienes hoy no están. El juicio que se inició con la Causa Campo de Mayo y luego se separó en uno independiente, repasó desde el 9 de abril de 2019, los hechos ocurridos a las víctimas de la dictadura, en el marco de la Contraofensiva Montonera. Las pruebas eran claras. Siempre lo fueron, pero esta vez los genocidas no tuvieron escapatoria. Se hizo justicia.