El represor cumple 100 años (y la injusticia 47)

Laura Hietala reclama el juicio por la desaparición de su familia, en 1977. Su rastro se pierde bajo el silencio de Omar Riveros, exdirector de Campo de Mayo, principal sospechoso de la desaparición de los Hietala. La lentitud de la justicia juega del lado de los 100 años del acusado.

Laura Hietala está sentada en una mesa del local de comidas rápidas de la estación Retiro. En su cartera lleva fotos de la familia que en 1977 la dictadura militar le arrebató. Son imágenes que atestiguan que existió y que denuncian una ausencia solamente explicada por la ingeniería estatal del terror.

— Desde mi punto de vista, la causa avanza muy lento. Si vos tenés en cuenta que llevo 47 años esperando, tiene sentido. Hasta el momento no hubo imputaciones, pero sí algunos requerimientos de la jueza de instrucción que a nosotros nos permite interpretar que va a tomar alguna medida. No tenemos mucha información, lo que sabemos es que va lento.

La investigación comenzó en 2006, después de que se derogaran las leyes que protegían al poder militar.

— Ese año se abrieron todos los expedientes y se empezó a tomarle declaración a muchos familiares. Fue todo con mucha timidez porque había desconfianza. Ahí hubo un lapso en el que no quisimos participar, porque yo había estado amenazada y la respuesta que había recibido de la justicia era que no había garantías. En 2012 los reclamos empezaron a tomar más fuerza y me constituí como querellante.

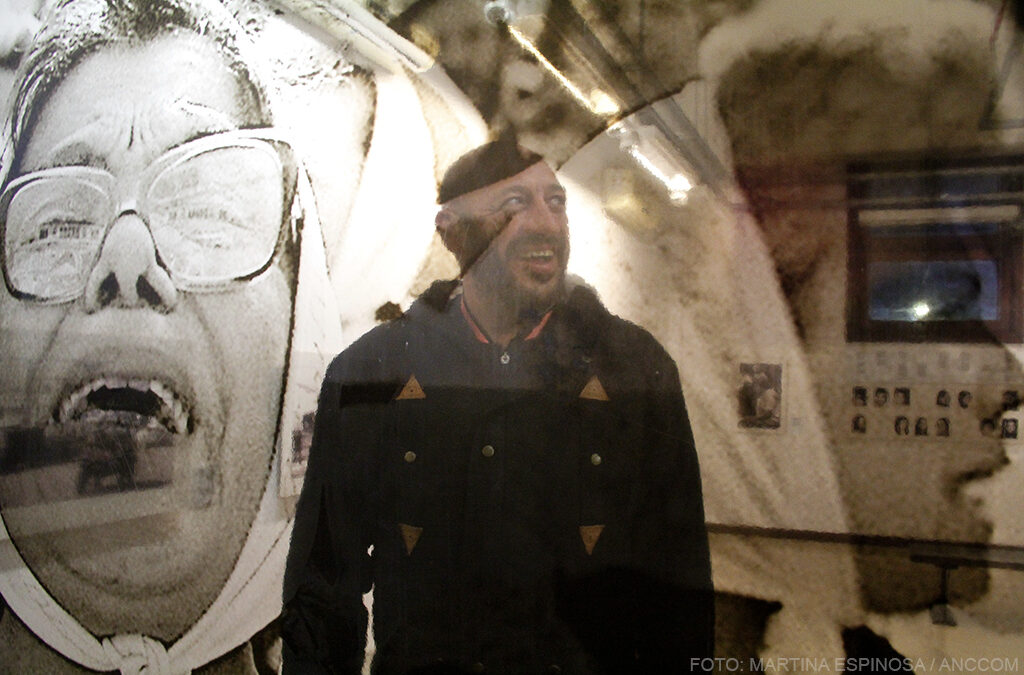

Si bien hay esperanzas de que a fin de año haya novedades, el reloj biológico de los genocidas juega en contra. Por ejemplo, Omar Riveros, director de Campo de Mayo y principal sospechoso de la desaparición de los Hietala, en 2023 cumplió 100 años.

Aparte de Riveros, también habría otros militares implicados, sobre los cuales se está investigando. Se trataría de oficiales ya condenados en otros juicios de lesa humanidad.

Los Hietala

Guillermo Hietala, padre de Laura, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores junto a su hermano Reino y su esposa Estela Cali. Cuando el poder militar tomó por la fuerza el gobierno, la familia decidió abandonar su casa de Vicente López y mudarse a una estancia ubicada sobre la Ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles. Allí comenzaron una vida rural bajo el apellido Valugano. En El Maral, Laura vivía con sus padres, su hermana Amanda, su tío Reino, sus primos Silvia y Guillermo, su abuela Hannah y la suegra de Reino, Dominga.

El viernes 20 de mayo de 1977 Guillermo y Estela fueron a una reunión en Vicente López, convocados por La Negra, una militante a la que no veían desde hacía un tiempo. Cuando llegaron al punto de encuentro, la esquina de las avenidas Lavalle y Maipú, fueron secuestrados por un grupo de tareas.

Al día siguiente, Reino se dio cuenta de lo que había ocurrido y recorrió las casas de sus compañeros de Zárate para alertarlos. Ya era tarde: todos habían caído en las fauces de la represión.

El domingo 22 abandonó El Maral para alertar a otros militantes. En el momento en el que salió, un comando arribó a la estancia y se llevó a Dominga y a Hannah.

La familia que trabajaba en la casa de los Hietala vivía del otro lado de la ruta, por lo que esa tarde escucharon todo: el ruido de los motores frenando en la estancia, los gritos de las mujeres, el regreso de los coches al camino y la huída. Después solo se oyó un llanto ininterrumpido, que ni el viento que sacudía los pinos de la zona lograba ocultar.

Pese al miedo que la invadía, Sara E. cruzó a ver qué había ocurrido. Los sollozos eran de Amanda, Guillermo y Silvina, que desde el rincón de un cuarto totalmente revuelto permanecían en estado de shock. En la otra punta del cuarto, Laura pataleaba y lloraba adentro de su cuna. Los militares habían puesto el moisés arriba de un aparador, junto a una frazada que daba a una estufa. Si Sara hubiera ingresado cinco minutos más tarde, la bebé habría ardido en llamas.

Horas más tarde, Reino apareció en un Torino negro sin patente y explicó que ellos eran los Hietala y no los Valugano, y que la familia de Sara podía quedarse con la estancia.

Después partió hacia Villa Devoto, con el objetivo de dejarlos en la casa de unos primos, para que luego ellos los llevaran al hogar de los padres de Estela. Sin embargo, cuando llegó a Capital Federal, le informaron que Ítalo y Esther Cali también habían sido secuestrados.

La familia optó por separar a Laura y Amanda para protegerlas. Solo se veían una vez al año, cuando las llevaban al pediatra.

Reino comenzó a trabajar informalmente y a ahorrar cada centavo que ganaba. Al poco tiempo, logró juntar dinero para irse a Brasil con su familia. Desde allá se comunicaron con parientes que vivían en Finlandia y se mudaron a Helsinki. Silvia y Guillermo volvieron una vez que finalizó la dictadura. Reino se quedó allá y regresó al país solo en dos ocasiones.

El horror después del horror

Con la llegada de la democracia, el espionaje apareció como la nueva cara de la persecución militar.

A Laura y Amanda, todas las tardes el mismo hombre las seguía desde su escuela hasta la casa en la que vivían.

— Era una persona de determinadas características, que luego otros familiares nos confirmaron que también los había seguido. Era algo que estaba ahí, ya era parte de nuestra vida”.

En 1997 Laura comenzó a trabajar como promotora en un supermercado que tenía sucursales en Zárate y Campana.

— Había algo que estaba claro, cada local tenía su propio personal de seguridad. Un día noté que había un empleado que coincidía en mis días y horarios, en las sucursales a las que yo iba. Un sábado en el que no había nadie, vino y me dijo “Buenas tardes, señorita, necesito hablar con usted.

Mientras en su cabeza crecía la convicción de que ese sería su último día con vida, la mujer extendió su mano y exclamó: “Laura Hietala, nieta e hija de desaparecidos”. Lejos de sorprenderse, el sujeto respondió con frialdad: “Ya lo sé, conozco todo de su vida”.

Después de un segundo de silencio que pareció eterno, el hombre explicó que no había participado en el operativo de los secuestros y que estaba ahí porque trabajaba bajo órdenes directas de Videla. Disparaba las palabras con una velocidad mecánica, como si la duración de cada sílaba estuviera cronometrada. Laura sólo se limitaba a escuchar, mientras el miedo la paralizaba.

— Me decía que si lo buscaba por su nombre, él estaba muerto y que le pagaban por hacer este tipo de tareas, investigar a hijos para ver en qué andaban. Recuerdo que me dijo: “Quedate tranquila que vos sos inofensiva”.

El espía se encargó de nombrar personas de su círculo íntimo para certificar su trabajo y le advirtió: “Te voy a estar vigilando. Vos no vas a saber que yo voy a estar ahí, pero siempre te voy a estar vigilando. Me vas a pasar al lado y no me vas a reconocer, porque los que hacemos estas tareas cambiamos nuestra apariencia para que no nos identifiquen”.

A esa primera amenaza, meses más tarde se le sumaría la de un ex comisario, que la detuvo en la calle y le susurró: “Tenés que tener cuidado con quién te rodeas, porque es muy fácil deshacerse de un cuerpo. Existe un Triángulo de las Bermudas acá: sabemos que en la zona del Río Luján podemos tirar un cadáver y que nadie sepa lo que pasó”.

Harta del hostigamiento, Laura intentó presentar una denuncia, pero desde el Poder Judicial le respondieron que no podían hacer nada. Los Hietala estaban librados a su suerte.

En 2006 se reactivaron las causas de Lesa Humanidad y las historias de persecución se replicaron en cientos de voces. Parecía que por primera vez estaban dadas las condiciones como para que las víctimas se sientan protegidas, pero la desaparición de Jorge Julio López demostró que el poder de los genocidas permanecía intacto.

— Cuando lo secuestraron hubo una sensación de vulnerabilidad muy grande. Sentíamos que otra vez el peligro era inminente y que los próximos íbamos a ser nosotros. Si ya se llevaron a mis abuelas y a nuestros padres, ahora nos tocaba a mi hermana y a mí.

Lo que era una sensación, luego se transformó en realidad. Durante la madrugada del 27 de noviembre de 2019, un disparo entró por una de las ventanas de la casa de los Hietala e impactó en el techo de la habitación de uno de sus hijos.

— Decidí renunciar a vivir con miedo. Entiendo que uno tiene que ser prudente. Yo no hice nada para merecer ninguna de estas cosas, lo único que hago es pedir justicia, buscar la verdad y tratar de hacer memoria — declara Laura — El miedo te paraliza y te cansa. Fue muy frustrante ver a mis hijos con ese shock tan grande de pensar que todavía puede pasar algo. Pero a eso hay que vencerlo.