Mar 16, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre barreras estructurales y la aplicación de viejos paradigmas médicos que son discriminatorios.

Durante esta semana, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en Suiza mostrando los avances en políticas públicas en relación a las establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas, al cual se adhirió desde el año 2008. Como contraparte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en conjunto con otras organizaciones civiles argentinas, también presenta en ese país un Informe Alternativo ante la ONU donde advierten la existencia de barreras estructurales y la persistencia de un viejo paradigma médico que discrimina y excluye, dificultando la autonomía y el acceso a derechos de las personas con discapacidad funcional y psicosocial.

Gabriela Troiano es parte de la elaboración del informe de REDI y la encargada de defenderlo en Ginebra. “Esta convención, tiene la particularidad de que fue redactada por las organizaciones a nivel mundial de personas con discapacidad. Es una cuestión clave. Por eso, el lema es ‘nada sobre nosotros, sin nosotros’. Instauró el modelo social de la discapacidad, en donde elimina el criterio de que si en una familia hay una persona con discapacidad es solo responsabilidad de la familia, sino que toma como una responsabilidad social”, expresó la docente universitaria, también, y miembro del Consejo Provincial por la Discapacidad Visual en Representación de la Sociedad Civil. Además, declaró que “la discapacidad está fundada en la existencia de barreras, no en la condición de la persona, más allá de que esa condición la tiene. Las barreras pueden ser físicas, como por ejemplo el tema de las rampas. Pero hay también barreras comunicacionales y actitudinales”

Las barreras físicas, como el acceso al transporte público con autonomía para las personas con discapacidades no se salda con un tema económico, “En el país los pasajes son gratuitos pero cuando vamos a la parte de realmente acceder, la mayoría de los micros fuera de CABA no tiene pisos bajos. Entonces, las personas con discapacidad no pueden subir, tampoco los adultos mayores. Somos personas, el Código nos establece que somos iguales ante la ley, pero en la práctica no nos vamos a poder mover o corremos ciertos riesgos. O por ejemplo, yo tengo discapacidad visual y ante un semáforo que no tiene sonido, no voy a poder cruzar. Estas barreras hacen que las personas no puedan acceder en igualdad de condición y oportunidades que las personas sin discapacidad”, afirmó Troiano.

Siguiendo las concepciones de la Convención, Troaino afirma que lo que hay que eliminar son las barreras según la necesidad de cada persona: “No depende de la condición que uno tiene, sino del ambiente en el que te desenvuelves. Si una persona con silla de ruedas vive en un lugar donde tiene rampas por todos lados y pisos bajos en los colectivos, no son las mismas condiciones que otro usuario de silla de ruedas que vive en calle de tierra. Por eso se tiene en cuenta no solo la patología sino también el entorno social”, afirma.

Según Troiano, la falta de estadísticas y datos sobre las situaciones de las personas con discapacidad es otra de las barreras que impiden la elaboración de medidas acordes, destacadas en el informe como actitudinales. “Por ejemplo, el último Censo Nacional del país abarcó una sola pregunta acerca de la existencia en el hogar de personas con discapacidad pero no cuántas había. Para poder elaborar políticas públicas hay que tener información. Las personas con discapacidad visual no tuvimos acceso al censo digital, porque no era apto para lectores de pantalla y era engorroso”, explicó la docente.

Un eje importante del informe presentado ante la Convención, que trunca la autonomía de las personas con discapacidad es la propia capacidad jurídica. “El Código Civil que se modifica en el 2015, saca la figura de curatela pero establece capacidad restringida, que es casi lo mismo y las personas que ya venían con el proceso anterior tienen que hacer todo un proceso judicial para eliminarla. Como no hay un protocolo estandarizado en la justicia, muchas veces no tienen en cuenta lo que la persona dice sino lo que dice el médico. Entonces no decide la persona sino que está decidiendo otro, se lleva adelante por patología, algo que discutimos mucho”, señala.

En este sentido, Ana Heredia, investigadora del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y Terapista Ocupacional, expresa: “El derecho a la autonomía que la justicia imposibilita jurídicamente, bajo esta curatela, es a poder decidir sobre sus bienes y hasta en lo cotidiano. Se pide al Estado que se revise ese acceso a la justicia que tienen sobre todo las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Por qué no se decide cuáles van a ser los sistemas de apoyo y los ajustes razonables como plantea el Código Civil? Falta esa armonización legislativa que teóricamente se avanza pero en la práctica es donde nos cuesta encontrarlo. Todo depende de las dificultades que las personas con discapacidad van encontrando”, afirma.

La terapista Heredia, que también participó en la elaboración de otro informe para Naciones Unidas de REDI sobre los derechos de la mujer con discapacidad en la Argentina, destacó la falla en el acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al no ejercer su consentimiento. “No está regulada la utilización de métodos anticonceptivos de mujeres que están institucionalizadas sin su consentimiento. Esto tiene que ver con el derecho a la salud sexual reproductiva y es una práctica cotidiana. Las mujeres con discapacidad no tienen el derecho a maternar. Es un derecho negado, ligado al modelo rehabilitador anterior que no tenía en cuenta la opinión del usuario. Hay un cambio de paradigma pero hay muchas instituciones que siguen paradas bajo este modelo más tutelar. Se niega la sexualidad de la persona con discapacidad y en las mujeres es mucho más fuerte esa negación.”

En este sentido, Heredia remarca la importancia de una mirada interseccional en las políticas públicas: “La importancia que tiene pensar medidas que sean integrales y que puedan entender las diversidades funcionales. Desde un enfoque integral para no caer en esas miradas reduccionistas del cuerpo y de todo el prejuicio que hay. Muchos de los puntos son situaciones que venimos denunciando en distintos niveles donde se requiere que el Estado sea controlador y el mecanismo que regule estas cuestiones”.

Oct 24, 2022 | Deportes, Destacado 3

El clásico de San Isidro de rugby fue precedido por un partido disputado por equipos integrados por personas con discapacidad intelectual. Una idea que se expande.

Filas de autos ocupan hasta el último rincón que rodea las canchas de San Isidro Club. Familias y amigos con camiseta puesta y bandera en mano se preparan para ver el partido con el Club Atlético San Isidro, el clásico de rugby de esta localidad. Sin embargo, la atención aun no está puesta en ellos. Los Pumpas XV junto al combinado de Premix del San Isidro Club y Cebras Mix son los que reciben el aliento del público que se ubica para verlos jugar. Encargados de realizar la previa del clásico en lo que es un partido histórico para el rugby inclusivo, los jugadores van calentando sus cuerpos en la cancha ayudados por el sol abrazador del mediodía.

Ya preparados físicamente para iniciar el juego, se reúnen en círculo para comenzar con la preparación motivacional. Abrazados, reciben las palabras de ánimo de los jugadores dirigidas tanto al propio equipo como al contrario. Una frase logra imponerse al ruido proveniente de la autopista y a los gritos de los espectadores: “Lo que está hecho con amor no tiene margen de error”. Con los aplausos de todos los presentes se le da comienzo al partido.

———-

En el año 2011, Daniel Fernández, comerciante y profesor de educación física decidió crear en el equipo del Banco Hipotecario del que formaba parte, una escuela de rugby inclusivo con la finalidad de compartir con su hijo Joaquín, de entonces 7 años, la pasión por este deporte. Se trataba de una actividad pensada en familia y para las familias de todos los chicos con discapacidad intelectual que quisieran unirse a los entrenamientos. Unos años más tarde y gracias a las imágenes de los entrenamientos que difundía vía Facebook, un e-mail proveniente de la International Mixed Ability Sports (IMAS) de Reino Unido le comunica que en dicho país estaba por realizarse el primer mundial de rugby en esta modalidad. La intención de este Organismo No Gubernamental era que Daniel se capacitara para que luego llevara esa especialidad a la Argentina.

La actividad familiar, que buscaba integrar a los chicos a través del deporte se convirtió en algo más grande que permitió abrazar con mayor intensidad esos objetivos iniciales. Así nació el primer equipo de rugby Mixed Ability del país que implica una combinación de capacidades. Haciendo alusión a esta “mezcla” surgió el nombre Pumpa: la unión de las selecciones argentinas Pumas y Pampas. El requisito es que haya en la cancha y por equipo, al menos cinco jugadores con discapacidad intelectual junto con los originalmente llamados “facilitadores”, quienes acompañan a los chicos durante los entrenamientos y al momento de jugar el partido. Con el correr de los años, este término fue dejado atrás ya que como señala Fernández: “Nos dimos cuenta que en el rugby la diferencia no está en si hay una discapacidad o no, sino en la capacidad que tiene la persona de hacer las cosas. Por eso, los denominamos personas de apoyo e incluso queremos proponer el término jugadores de apoyo. De esta forma tendremos un plantel de jugadores y según el conocimiento que tengan del juego podrán tener un rol de apoyo.”

———

Con la designación por parte de IMAS como representante de este organismo en Sudamérica, Fernández se convirtió en un referente del rugby inclusivo y logró a través de charlas y capacitaciones llevar esta actividad tanto a distintas provincias de Argentina como a Chile, Ecuador y Uruguay, que se sumó recientemente. “Hace cinco años hablar de personas con discapacidad jugando un deporte era una novedad. Hoy, la pregunta en los clubes ya no es respecto a qué es el rugby inclusivo sino qué se necesita para empezar”, dice el entrenador de Los Pumpas.

Otra de las diferencias del Mixed Ability con las reglas del World Rugby es que no se realiza el scrum ya que, si bien es un juego de contacto, se busca evitar golpes graves. La intención es que el equipo se divierta, se relacione y se eduque. Pilares que aplican no solo a los jugadores, sino a todos los que forman parte de Pumpas.

“Yo aprendí más que él” asegura Guillermo Baratini, padre del jugador Federico Baratini. “Aprendí a soltarlo. Cuando tuvo que pasar cuatro días de gira en Mendoza y yo no podía ir, me quedé pegado al teléfono. Pero nadie me llamó, la pasó fantástico y no hubo inconvenientes. Ahí me di cuenta que podía confiar en él y que quien había estado equivocado era yo. El lema que tienen los Pumpas, ‘Abriendo caminos’, es rigurosamente cierto.”

Daniel Razzino, padre de Fernando Razzino dice: “Descubrí que tenía habilidades físicas que yo no conocía o desestimaba. Ver que tenía las ganas de alcanzar un objetivo fue muy importante, además que lo ayudó en lo social, hizo amigos y aprendió a comunicarse con otras personas, por fuera de la familia.”

El partido continúa frente a la mirada atenta del público. Las familias comentan el desempeño de los jugadores mientras aplauden sus hazañas y los incentivan a seguir adelante cuando caen. Sus vítores alientan a los jugadores que, sin dejar de correr y de lanzarse la pelota, buscan lograr el punto vencedor que les permita desempatar el peleado partido.

El deporte inclusivo da pasos cada vez más grandes en nuestro país. Como prueba de este avance, al rugby que ya tiene más de 1200 jugadores a nivel país, se le ha sumado el hockey. El 19 y 20 de noviembre se realizará el quinto encuentro nacional de deportes Mixed ability que tendrá lugar en el club Olivos. Este incluirá ambos deportes y se espera la llegada de 360 personas del interior, a los que se le sumarán 15 equipos de Buenos Aires. “Creemos que será una convocatoria enorme e histórica. A nivel de rugby de personas con discapacidad será la más grande hasta el momento”, comenta el entrenador.

Los Pumpas han tenido la oportunidad de participar en dos ocasiones del mundial de Mixed Ability. En su primera experiencia, en el año 2017, regresaron al país como ganadores. Este año llegaron a Irlanda con la intención de revalidar el título y, si bien no volvieron con el trofeo en la mano, en palabras del jugador Pablo González Calcagno: “Volvimos unidos como equipo. Y es un orgullo porque estamos representado a la Argentina.” “Fue una linda experiencia, poder conocer otro país y otra cultura. La pasamos genial”, agrega el pumpa Fernando Razzino.

Por otro lado, el potencial demostrado por los jugadores en estos años ha incentivado nuevas ideas con la finalidad de brindarles más oportunidades. El desarrollo de un proyecto de inserción laboral junto a un programa educativo buscan combatir una problemática que denuncia la estadística: el 64% de las personas adultas con discapacidad no tiene la oportunidad de estudiar ni trabajar. Fernández cuenta que junto con la red de trabajo y con la Consultora Onix han puesto en funcionamiento un programa de inserción laboral que ya está en práctica. Asimismo, está por acordar un programa con la Universidad Siglo 21 para lanzar en el 2023 una carrera de dos años que se relaciona a lo deportivo y que puede expandirse a otros oficios.

“La verdadera inclusión es acción. Más allá de lo que puedas pensar o sentir, lo importante es lo que hagas con eso. Cuando se identifica una necesidad hay que accionar. Pumpas nos ha enseñado eso y es una lección que se puede aplicar en todo ámbito y situación.”, reflexiona Daniel Fernández.

——-

Son los últimos minutos de juego, la pelota cruza la línea de touch y los Pumpas se preparan para realizar el line-out: uno de ellos se ubica en el lateral de la cancha y lanza la pelota mientras otros dos sostienen y alzan en el aire a su compañero. El encargado de recibir la pelota, rápidamente la tira a su derecha donde la camiseta número 4 la está esperando y sin perder un segundo comienza a correr. Frente al avance del equipo contrario, comienzan a realizar una serie de pases precisos que cierran el partido mostrando la conexión y el compañerismo de sus jugadores. Los Pumpas XV han salido victoriosos.

“Fue un partido difícil pero lo importante no es ganar, sino divertirnos”, dice Pablo. Fernando señala: “Somos buenos compañeros, nos llevamos bien y nos ayudamos entre nosotros. A los chicos nuevos les enseño cómo es cada posición, hasta que ellos solos le van tomando la mano.” Facundo Nager coincide con sus compañeros: “Somos una familia, nos da mucha felicidad poder jugar cada partido. Todos son bienvenidos.” “Acá somos todos iguales, no hay uno mejor que otro, y tenemos el mismo derecho de jugar en la cancha. Eso es lo que nos enseña Pumpas”, cierra Pablo.

Ya recuperados del partido, la jornada finaliza con los aplausos y vítores dirigidos a los jugadores que son recibidos nuevamente en la cancha. Allí les otorgan un recuerdo del partido jugado que reza “San Isidro unido por la inclusión”. Con una sonrisa, los jugadores enseñan el reconocimiento al público y a las cámaras que retratan el momento.

May 16, 2017 | Culturas

Un hombre frente a una cámara, como si ésta no estuviera. Él y su familia en el festejo del cumpleaños número cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta… Ya no importa. Ya no importa porque no hay números sobre la torta de cumpleaños. Ya no importa porque hay una sola vela y una bengala, en símbolo de celebración. El hombre toma la bengala y la agita en el aire mientras sonríe hacia arriba, mirando al cielo y pidiendo un deseo.

“Esa foto fue en el último cumpleaños de mi viejo. Agarró la bengala y la empezó a agitar mientras miraba para arriba. Sentí que estaba pidiendo todos los deseos ahí, mirando la luz, como si mirara a mi abuela diciéndole: “Quiero ir con vos”, cuenta Nahuel Alfonso, explicando la secuencia de fotos más personales de su muestra. “Era muy importante su madre para él y en ese momento me dio la impresión de que él también se quería morir. Cuando llegué a casa, bajé las fotos y las empecé a mirar. Cuando me di cuenta que había doce personas alrededor de él, como en la Última Cena, pensé: El último cumpleaños. Pasó un mes y medio y falleció. Nos tomó por sorpresa. El 2014, fue un año durísimo: mi abuelo murió en enero, mi abuela en marzo, él en mayo y mi mamá en junio. Y eso muestra esa serie de tres fotos. El espacio que dejé entre la foto del cumpleaños y la que sigue, la del pasillo de la villa que da a la puertita de mi casa, es para mostrar justamente ese vacío, lo que pasó cuando él se fue. Y la tercera foto si la armé. Le pedí a todos que sacaran el poster de Jesús y que movieran las coronas de flores para que quedara solo el cajón con mi viejo. Les dije: “Quiero hacer una foto de mi papá, así que váyanse todos para atrás”, termina Nahuel, señalando la foto del velorio de su padre.

La muestra está compuesta, en su mayoría, por retratos.

Nahuel Alfonso, autor de la muestra de fotografía “Ciudad Oculta”, inaugurada el sábado 22 de abril en el centro cultural Haroldo Conti (ex ESMA), muestra la profundidad de la vida real en las villas, no desde la mirada externa, sino, desde “un pibe que vive en su barrio. La muestra transmite cercanía con las personas, que es una de los grandes motivos por los que hago fotografía. Si se fijan bien, es una muestra compuesta, casi por completo, por retratos. Empatía, ponerse en los zapatos del otro, acercarse con la gente, relacionarse. Creo que transmite eso: el valor de las relaciones humanas”. Los pasillos de la villa que no ocultan nada, muestran a sus integrantes, invisibles, auténticos, entre esos pasillos.

Nahuel arrancó con la fotografía al ingresar en los talleres de PH15, organización encargada de llevar talleres de fotografía a los chicos de Ciudad Oculta, villa 15, a partir de darle una cámara a cada uno y guiarlos en el camino del juego con las imágenes: “PH15 les brinda herramientas para su futuro: poder pensar el trabajo en equipo, crear y recibir una crítica constructiva y poder hacer valer sus opiniones. Estas, son todas herramientas que les faltan en otros ámbitos de su vida, y que el taller les deja, luego de su paso por las clases”, cuenta Miriam Priotti, una de las directoras, que junto con Moira Rubio Brennan, crearon la organización hace ya más de 15 años. “Difundimos la organización, cada vez con mayor esfuerzo. Las únicas formas de financiación son la venta del libro de los 15 años de la ONG, donaciones, venta de obra y donaciones de cámaras fotográficas que componen la totalidad del equipamiento de trabajo que se les da a los chicos”, cuenta Miriam para comprender la dinámica de la fundación.

Nahuel Alfonso, autor de la muestra de fotografía “Ciudad Oculta”, muestra la profundidad de la vida real en las villas, no desde la mirada externa, sino, desde “un pibe que vive en su barrio».

“Es Ciudad Oculta, pero al mismo tiempo no lo es. La muestra se podría llamar Familia o El barrio, pero es Ciudad Oculta, aunque no está mostrada como oculta, sino que retrata lo que ve un tipo común en su barrio. Y las fotos son eso: imágenes que retratan a las personas que viven en ese barrio”, explica Nahuel mientras detalla cómo llegó a la realización de la muestra, luego de que le robaran la computadora con sus trabajos hace algunos años. Gracias a la ayuda de algunos colegas y de la fundación, consiguieron rápidamente el material de trabajo para que pudiera seguir produciendo y lograron que tuviera todo lo necesario para, finalmente, presentar Ciudad Oculta, que se podrá visitar hasta el 30 de julio, con entrada gratuita.

“A los doce años fue la primera vez que tuve una cámara en mis manos. Se la había robado a mi mamá y la llevé con los chicos. Mientras ellos les bajaban los pantalones a otros, yo sacaba fotos. Era todo un juego”, recuerda Nahuel viejos tiempos. Las fundadoras de PH15 cuentan que ha cambiado mucho el lugar desde donde los chicos se acercan a los talleres. En los comienzos, no tenían ningún contacto previo con una cámara, mientras hoy no solo conocen su funcionamiento, sino que ingresan con muchos prejuicios: “Ahora quieren acceder a una nueva forma de contar y de relacionarse con la herramienta, teniendo que derribar muchos prejuicios sobre qué mostrar y cómo mostrarse en una fotografía. Hoy, hay mucho prejuicio por deconstruir para que puedan tener un lenguaje más propio”, explica Moira.

«Los pasillos de la villa que no ocultan nada, muestran a sus integrantes, invisibles, auténticos, entre esos pasillos».

Ninguna de las fotografías de la muestra fue realizada para la exposición, sino que todas fueron tomadas en momentos espontáneos o específicos que retrataron una cualidad particular de la villa. “Cuando retomé la fotografía, ya venía buscando una herramienta artística de expresión. Había pasado por la literatura, la música, la pintura, y lo que me pasó es que quise probar de vuelta y volví al barrio. Ahí saqué la foto del paraguas. Tendría 20 años más o menos, y en ese momento me di cuenta que quería dedicarme a la fotografía realmente. Fue la foto que me ancló en una realidad y me hizo entender quién soy y qué es lo que quiero ser”, revela Alfonso al mostrar la foto principal de su muestra.

PH15 sostiene que el arte funciona como una herramienta que genera cambios en la vida de las personas, más allá de la inclusión dentro de un lenguaje artístico. Y Nahuel resume que él hace fotos como quien escribe poesía: “Estás ahí y empezás a narrar lo que ves, contándolo desde las emociones. Las fotos por sí mismas, muestran lo que uno quiere expresar. Por ejemplo en esta foto, mi abuela a oscuras mirando la tele, no es solo eso, sino que es el símbolo de mi abuela, que se sienta todos los días a la misma hora en frente de la tele, pareciendo ser la única compañía que tiene: Tac. Esa es la foto”.

Ciudad Oculta se podrá visitar hasta el 30 de julio, con entrada gratuita.

Actualizado 16/05/2017

Ene 18, 2017 | Trabajo

En el partido de Moreno existe una asociación civil que cuenta con 30 años de vida: el Hogar de Niños El Arca de Noé, que mantiene una lucha social para lograr conquistas por los derechos de los niños. En la entidad, el programa central se denomina “Ciudadanía con todos: promoviendo el protagonismo infantil”, que está conformado por cuatro ejes de acción: educación, inclusión, participación y organización comunitaria. Este trabajo involucra a toda la comunidad y por eso los esfuerzos de El Arca son en conjunto con tres escuelas primarias públicas, un secundario, dos jardines de infantes, y cinco Centros Comunitarios en el barrio de Cuartel V, situado en el límite con la localidad de José. C. Paz.

El Arca de Noé trabaja con y para 3.000 chicos y chicas de entre 2 y 18 años, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos, junto a sus familias y toda la comunidad. La entidad nació en 1986, con la conformación de un hogar en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano del sacerdote católico Pablo Marcenaro. Ya en 1994, y para enfrentar la crisis de los años noventa, que afectó principalmente a los sectores vulnerables del país, se inauguró la sede en Moreno, más precisamente en la localidad de Paso del Rey.

“Contamos con la ayuda de amigos generosos», dice Francisco Marcenaro, responsable de Desarrollo Institucional de la Asociación. Además, señala: “Tenemos una modalidad que nos caracteriza, una metodología propia, trabajamos a contraturno con el colegio de los chicos. Le damos herramientas y está en ellos aprovecharlas.«

El Arca también cuenta con un comedor, al que asisten 140 niños. Marcenaro dice: “Los chicos a veces no continúan, vuelven a venir y a pesar de todo, la fundación va creciendo”. La entidad también «tiene un programa de voluntariado articulado con otras instituciones, se hacen prácticas, informes, diagnósticos y a nosotros nos da un apoyo muy grande, entre las instituciones se encuentra el Instituto Riglos (Instituto Superior de Formación Docente), que está realizando las prácticas psicopedagógicas. Además la Fundación cuenta con gabinetes psicopedagógicos”.

Este predio de dos hectáreas, ubicado en la calle Corrientes y Yapeyú, de Paso del Rey, cuenta con un tinglado que permite prácticas deportivas como el básquet, vóley y una pileta de natación. En tanto, en la parte posterior también hay una cancha de fútbol que, por sus medidas, es una de las pocas que quedan en la zona. También cuenta con una cantidad de aulas donde funciona un jardín de infantes y se realizan talleres que abarcan desde la enseñanza de carpintería hasta de teatro, pasando por armado de PC, huerta, jardinería, música e inglés.

Rosana Stankovich es una vecina del lugar y madre de cinco hijos que participan de las actividades de El Arca. “Mi esposo se quedó sin trabajo en el ferrocarril, teníamos dificultad para darles de comer a los chicos y ya circulaba el rumor de que el Padre Pablo estaba haciendo un comedor. Imaginate, era la época del furor de los trueques”, cuenta, sobre su acercamiento a la entidad.

“Mi hijo mayor tenía 16 años y él se encargaba de traer a los hermanos al comedor, era una sensación de bronca y resentimiento”, recuerda Rosana, y agrega que algunas madres se turnaban para cocinar en el comedor y que los chicos se sumaban a jugar al fútbol en el predio. “En Argentina cualquiera corre detrás de una pelota y se entretiene”, recuerda. En relación a la situación actual, Rosana no duda: “Cuando la gente pidió ‘que se vayan todos’, algo de ese quilombo era nuestro. Presiento que estamos repitiendo la historia. La plata ahora tampoco alcanza”.

17/01/2017

May 26, 2016 | destacadas

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

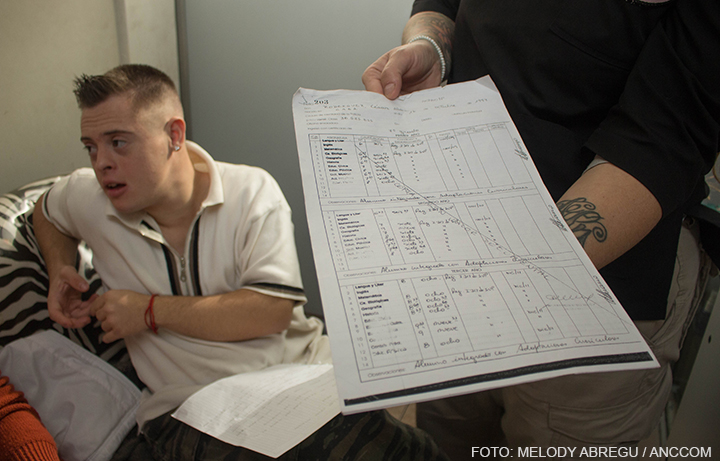

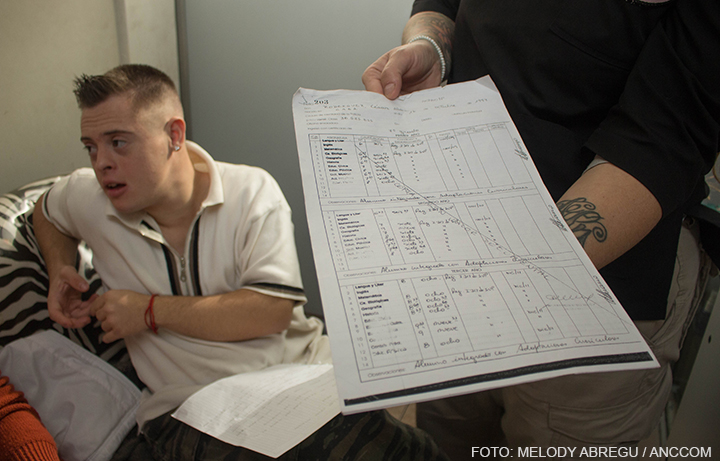

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016