10 años de feminismos: De la marea verde a la resistencia

En esta década la militancia por los derechos de género y disidencias ganó la calle y numerosas conquistas. Pero en el último año el péndulo viró hacia el otro extremo y hubo que volver a las trincheras ante el avance anti-woke.

En marzo de 2015, en un contexto de transformaciones profundas y debates intensos sobre género, nació ANCCOM. A lo largo de esta década, ha acompañado hitos como la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Cupo Laboral, además de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin embargo, también ha sido testigo del desmantelamiento de muchas de estas conquistas.

Luci Cavallero, docente, investigadora y activista de Ni Una Menos, analiza el presente y los desafíos que enfrenta el movimiento feminista. «A pesar de las conquistas logradas, el contexto actual impone nuevas resistencias», señala. Entre ellas, menciona la eliminación o reducción de programas clave de asistencia, como la Línea 144 y el Plan ENIA. «El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo enfrenta más obstáculos, porque además del marco legal, es crucial contar con recursos y presupuestos adecuados», advierte.

Cavallero subraya que la crisis económica intensifica la violencia de género. «Hay un malestar generalizado que se traduce en un aumento de la violencia en todas sus formas: entre varones, de varones contra mujeres y en el ámbito doméstico», explica. En esta realidad, sostiene que el Estado no solo desarticula políticas públicas, sino que con sus discursos «desinhibe la violencia social y legitima ataques hacia mujeres, lesbianas, travestis y maricas».

Frente a estos retrocesos, el movimiento feminista busca reorganizarse. «No se trata solo de reivindicar fechas, sino de articular con otros sectores, como trabajadores, jubilados y defensores de la salud pública», afirma Cavallero, y concluye: «Es necesario fortalecer los espacios colectivos y expandir alianzas».

Una de las luchas urgentes dentro de estos espacios es la de la comunidad trans, el sector más excluido del sistema laboral y con menor acceso a derechos básicos: «No hay ninguna política pública para la comunidad trans, no solo en la cuestión laboral, sino tampoco en función de la salud y los procesos de hormonización», subraya Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans y primera mujer trans migrante en recibir el DNI. La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans fue un avance significativo, pero su implementación sigue siendo irregular y depende de la voluntad política de cada gobierno. «Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos», enfatiza.

En junio de 2024, el gobierno de Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, responsable de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además de los despidos masivos, se desfinanciaron políticas nacionales que brindaban apoyo a mujeres y diversidades en situación de violencia, como el Programa Acompañar. “Muchas víctimas dependen económicamente de sus agresores, y este programa les permitía salir de hogares violentos. Actualmente, hay muy pocas nuevas beneficiarias”, refería la trabajadora social Luján Tramanzoli, hace unos días, en diálogo con ANCCOM.

Martha Linares, exdirectora nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género, alerta sobre las graves consecuencias de esta desarticulación: “El aumento de femicidios es una de ellas, pero también la eliminación de la Línea 144, que brindaba orientación anónima sin necesidad de denuncia”.

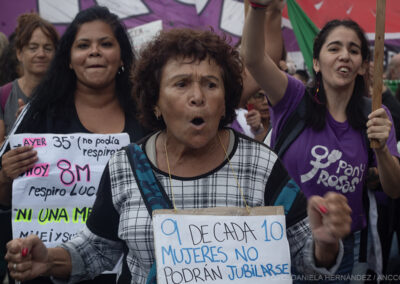

El 8M de 2025 fue una expresión masiva de rechazo a la destrucción de las políticas de género.

Tanto para Linares como para Claudia Vásquez Haro, las políticas de género no deberían depender de un gobierno, sino ser un compromiso del Estado. «Hoy tenemos una gestión que desconoce la problemática y busca eliminar figuras clave como el femicidio del Código Penal». Ante este panorama, opina que la resistencia debe ir más allá de frenar políticas regresivas: «Si volvemos a tener un gobierno popular, necesitamos un Ministerio de Mujeres con más alcance que el anterior».

«No podemos permitirnos empezar siempre desde cero. En los momentos más difíciles, debemos golpear juntas y discutir cómo evitar que lo logrado se transforme en un retroceso dentro del propio movimiento», agrega Linares, a la vez que destaca la necesidad de unidad política y acción concreta. «Uno de los aspectos más importantes es no perder la capacidad de desordenar la política y generar espacios de encuentro intergeneracionales. Las nuevas generaciones deben tomar la posta, pero sin perder de vista las experiencias acumuladas por las generaciones anteriores».

«El feminismo no surgió en 2018 con los pañuelos verdes y el glitter –remarca Linares–. Se construyó a partir de años de organización y lucha”. En ese sentido, reivindica el rol de las organizaciones políticas, sindicales y comunitarias como pilares fundamentales para la resistencia y el cambio estructural. «No se trata solo de resistir, sino de transformar las estructuras que perpetúan la violencia y la exclusión», concluye.