«El Estado ausente, los pibes presentes»

Una abigarrada marcha partió desde la Escuela 11 de Barracas, a la que pertenecía la alumna fallecida el lunes 15, y confluyó frente a la Jefatura del GCBA, en Parque Patricios. Reclamaba por los responsables del desfinanciamiento de las polítias socioeducativas porteñas.

La comunidad educativa volvió a ponerse de pie una semana después del fallecimiento de la niña de la escuela N°11. Acompañados de una multitud conformada por vecinos y vecinas de Barracas y barrios aledaños, agrupaciones barriales, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y centros de estudiantes marcharon, en caravana hacia la Jefatura de Gobierno “exigiendo la implementación y el cumplimiento efectivo de políticas públicas que garanticen el cuidado integral de nuestras niñeces”.

***

Son las 17. Es la hora de la salida de la escuela. Cientos de personas a pie, en bicis y motos, avanzan con ritmo entre la calle y la vereda. Guiados por una camioneta blanca en la que dos docentes paradas arriba de la cabina agitan con un micrófono de pie: “El sur también existe”. Del cuello para abajo los guardapolvos blancos. Por arriba de las cabezas se asoman los carteles, las banderas y los niñas y niños a caballito en los hombros de sus padres. Cuando doblan en la avenida Iriarte, doble mano, se quedan del carril derecho hasta que finalmente copan el ancho de la vía y terminan de estirar una bandera que reza: “NI UNX PIBX MENOS. NIÑECES DIGNAS”.

***

Lo que terminó de colapsar una situación de desidia y abandono del Estado y moviliza esta multitud encabezada por aquella pancarta fue la muerte de una alumna de 11 años de la escuela N° 11 del distrito quinto. La niña y su familia siempre habían estado en una situación de vulnerabilidad de la que, como podían, se hacían cargo de forma integral sus docentes. La niña recibía un refuerzo hipercalórico en su vianda, debido a su bajo peso, que también terminó por ser discontinuado. El viernes 12 de agosto la nena se descompensó al entrar a la escuela. La ambulancia nunca llegó. El lunes 15 la ingresaron al Hospital Penna en estado de gravedad donde finalmente falleció.

Los resultados de la autopsia confirmaron que la niña se encontraba en «regular estado de nutrición» y que su fallecimiento se dio a causa de una «neumopatía bilateral». “La verdad es que los resultados no cambian nada. La situación de vulnerabilidad de derechos y abandono por parte del Estado es real. Si hubieran conocido a la niña, no tenía el desarrollo normal de una niña de 11 años y tampoco su cuerpo resistió una enfermedad porque no era suficientemente fuerte. Además, reclamamos que ningún organismo del estado acompañó a su madre en los cuidados de sus hijes garantizando sus derechos”, señala Alejandra Giusti, docente de la escuela N°11 que marcha hoy en la caravana.

***

Al grito de “Solo tenemos libros” la multitud atraviesa a la villa 21-24 con el sol bajando como una bola naranja que los alumbra de frente. Los vecinos y vecinas se asoman por los balcones, las terrazas de las casillas sin terminar, los niños miran a través de las rejas de las ventanas, aparecen desde los pasillos, parados en los cascotes de las veredas rotas, se suman a la marcha esquivando la basura. La multitud frena ante la escuela N°6 y mientras espera a que los acompañen los docentes y alumnas, una maestra subida a la camioneta lee el cuento Mil grullas de Elsa Bornemann: “La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre?”. Un montón de grullas amarillas, rosas, celestes, rojas, naranjas y verdes empiezan a salir de las mochilas de las maestras.

Toki, ahora vos. Toki, te toqué, ¡ahora vos! Dos nenas con guardapolvos juegan a la mancha mientras las adultas y adultos que los rodean sostienen carteles con consignas claras: “Con hambre no se puede estudiar”, “La desidia mata”, “La escuela sola no puede”, “Si se puede evitar es un crimen”, “El gobierno de la Ciudad es responsable”, “El Estado ausente los pibes presentes”.

***

Luego de haber sido citada por parte de la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no hizo ninguna referencia al caso públicamente ni en redes sociales, donde su último tuit data del 14 de agosto y el último contenido subido a su instagram es en celebración del Día del Niño “por un futuro con más oportunidades, en el que la educación sea el motor para generar ciudadanos libres”. Ningún organismo ni referente del GCBA se comunicó con la escuela o con la familia para otorgar acompañamiento o condolencias.

«El modus operandi del GCBA es la negación total. Si en algún momento hablan, van a salir a decir que no son responsables y la niña murió por causas naturales», expresa a ANCCOM Adriana Cabi, docente e integrante de la organización comunitaria La Andariega, que acompaña a la escuela en el reclamo y en la práctica, ofreciendo apoyo escolar en alfabetización de primer a tercer grado. La organización se autofinancia sin recibir ningún apoyo o subsidio del GCBA. La maestra recuerda la situación en contexto de pandemia donde «los que se organizaron para resistir fueron las organizaciones sociales del barrio».

En 2014, el barrio sufrió la pérdida de otra niña, Cynthia, muerta a causa de una bala perdida. «No es que esa niña no tendría que haber estado en ese lugar. Esa bala no tendría que estar ahí donde están jugando les niñes. Eso también es ausencia del Estado», afirma Cabi.

El día del cumpleaños de Cynthia siempre se festeja en el barrio como el Día de la Niñez, salvo por este año que “la comunidad educativa está de luto”. «Infancias dignas van a ser cuando no falte ningún pibe ni piba, cuando haya escuelas, vacantes y cuando los pibis tengan todo lo que necesiten para poder vivir dignamente», expresa la docente.

El sol empieza a bajar en la villa. Las docentes cantan y la multitud se contagia. A los colectivos, autos y camiones que pasan por el carril de al lado de la avenida Iriarte les dedican un “Toca bocina si apoyás la educación”, desatando una orquesta de bocinazos. Cada tanto un grito aislado de las maestras repite: “Solo tenemos libros”. Niños y niñas que juegan a la pelota en una canchita se acercan corriendo a saludar desde la reja. Al lado de ellos, sobre un paredón extenso con un mural del Gauchito Gil, emerge un par de construcciones de colchones y sábanas que hacen de hogar para algunos habitantes del barrio. Toda la calle se mezcla con la música de los parlantes y el movimiento que se impulsó desde la tristeza es un lugar de encuentro y la alegría de luchar.

***

La participación que tiene la educación en el presupuesto general de la Ciudad bajó más de 10 puntos de 2011 a 2021, disminuyendo del 27% al 17% sin siquiera ser ejecutado en su totalidad.

Ante esto, la comunidad educativa denuncia un “vaciamiento y precarización de las políticas públicas del GCBA sobre todo en la protección de derechos de la infancia y la adolescencia”. El proceso de vaciamiento “se trata de la baja de presupuesto en las distintas áreas que sostienen las políticas públicas y a causa de eso hay una precarización de los trabajadores y trabajadoras y una reducción de su número”, explica a ANCCOM Pablo Francisco secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). «Esta baja del presupuesto tiene un correlato en el día a día: escuelas con problemas de infraestructura, con falta de mobiliario, reducción de la cantidad de la alimentación, disminución del material didáctico, cuestiones que afectan a las condiciones de enseñanza y aprendizaje», apunta Francisco.

Es esta la situación de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que “en el distrito quinto aborda las problemáticas pedagógicas de Nivel Inicial y Primario. Estamos hablando de un universo de 15 mil alumnos, y un gabinete de 14 personas trabajando, 7 a la mañana y 7 a la tarde”, comenta el secretario quien expresa que “idealmente tendría que haber un EOE por escuela. Nosotros planteamos que aunque sea haya uno cada cuatro escuelas. Hoy hay uno solo por distrito escolar para primaria e inicial”.

Las políticas públicas existen y no se implementan porque los organismos estatales existen pero están colapsados. Es el caso del organismo al que se derivan los casos cuando exceden al EOE, el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra en la misma situación; del CeSAC, que hoy da turnos para dentro de 3 meses y no existe un vínculo directo con los hospitales de referencia de las escuelas; y de las defensorías zonales, que no cuentan con equipamiento y cantidad de personal necesaria.

En el medio del debate por el desmantelamiento se dirimen dos cuestiones más, la de la alimentación y la del apoyo económico a las familias más vulnerables que actualmente se ve amenazado por su quita en caso de no constatar la asistencia en la escuela.

En este sentido, el secretario explica que en vez de bregar por el acceso universal a la alimentación escolar, “para acceder a una vianda, que es un sanguchito con una fruta, el niño o niña tiene que acceder a una beca y para ello la familia debe llenar una serie de formularios y validar una cantidad de documentación numerosa. A las familias les cuesta mucho completar esos trámites”. Sintetizando el rol del Gobierno porteño en ambas cuestiones, Francisco señala que “el Estado tiene que estar presente y acercarse a esas familias y no amenazarlas o castigarlas sacándoles un subsidio, lo cual es una medida estigmatizante. Una familia no anota a los pibes en la escuela y no los manda porque sí. Cuando un chico no va a la escuela, hay un montón de variables que está atravesando esa familia y ahí el Estado tiene que estar más presente que nunca. Tiene que saber qué le está pasando a esa familia y lograr que vuelva a la escuela”, concluye.

***

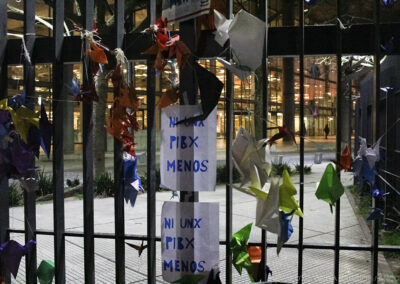

A las 19 el cielo empieza a teñirse de violeta y se apagan el naranja y el amarillo. Puntual, la caravana llega hasta su destino y se concentra frente a la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios. Han sido 30 cuadras de recorrido y seis que ocupaba la multitud. El edificio es enorme, de alrededor de una manzana, moderno y vidriado, cercado por una reja de dos metros. Las maestras sacan la cinta scotch, la estiran, la cortan con los dientes, hacen un rulito y van pegando decenas de grullas. Decoran el enrejado como si decoraran el aula.

Con un timing oportuno, la canción con la que llega la caravana canta justo el verso “Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Afuera del edificio hay siete policías, algunos están de civil y se descostillan de la risa en una ronda. Adentro hay seis, con escudos y cascos. En el predio se pasea un hombre con traje hablando por teléfono. Dentro del edificio todas las luces están prendidas y ningún alma.

“Pasaron 7 días desde que tenemos una silla vacía en nuestra escuela. El abandono y la desidia del GCBA se cobró la vida de nuestra estudiante. Algo que se podría haber evitado con políticas públicas que garanticen el derecho a nuestras niñeces. La escuela sola no alcanza”, exclama una de las docentes que lee el documento de cierre. Una mujer le dice a su hija “mirá ahí está la seño”, señalando a quien está delante del micrófono. “Responsabilizamos al Gobierno porteño que con sus políticas de abandono, desfinanciamiento y reducción de presupuestos permitió que esto ocurriera. Seguiremos luchando por niñeces dignas y porque nunca más tengamos un pibi menos en nuestras escuelas. Soledad Acuña, cómplice. Rodríguez Larreta, responsable”, concluyen.

Son las 19.30 pero parecen las 21. Ya es de noche y a pesar del frío la multitud se queda de frente a la Jefatura de Gobierno y vuelve a unirse al canto de “Fuera, Acuña, fuera”.