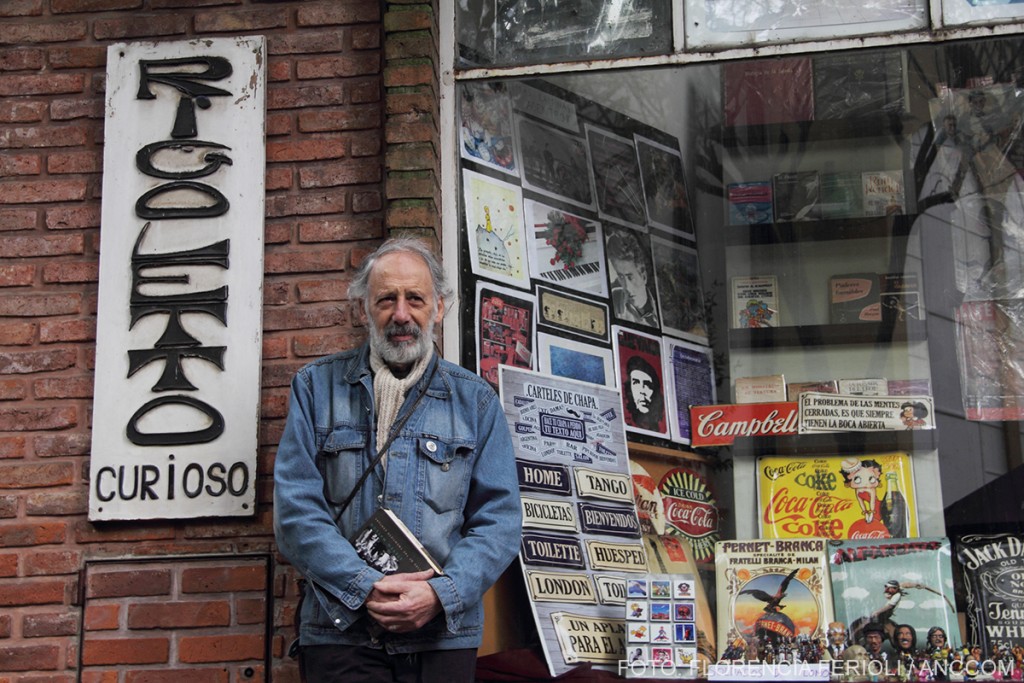

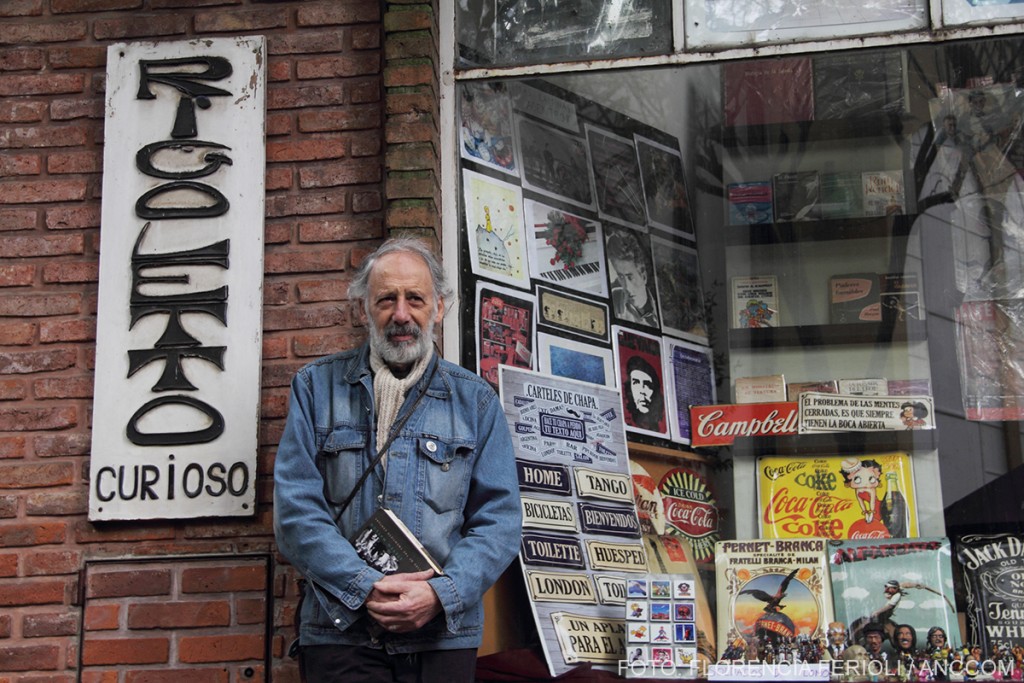

Periodista, poeta, ecologista, traductor, crítico de cine y docente, Miguel Grinberg es uno de los protagonistas históricos de las distintas vanguardias contraculturales que se desarrollaron desde fines de los años ’60. Amigo de grandes músicos y artistas, supo pararse en la frontera para buscar, en el límite, cuáles eran las formas expresivas de su tiempo. De su autoría es el fundamental libro Cómo vino la mano, publicado originalmente en 1977, en donde narra los primeros pasos del rock argentino. En tanto, su reciente edición de artículos periodísticos escritos entre 1975 y 1980, titulada Un mar de metales ardientes de Gourmet Musical Ediciones, da cuenta de la resistencia cultural durante la dictadura militar más terrible que vivió el país. En diálogo con ANCCOM, reflexionó sobre los orígenes de rocanrol nacional, su paso por el periódico La Opinión, su visión de los medios en la actualidad y de las actividades que realiza en estos días, ligadas a la espiritualidad. Cómo se define él mismo, se trata de un poeta con ideas fijas mutantes.

¿Podrías contarnos como nace el rock en el país? ¿Cómo fue vivir esa época?

El rock en la Argentina se creó como respuesta creativa a una situación de opresión. A mediados de los ´60, floreció lo que una canción famosa de la época llamó Un amor de primavera. El rock fue parte de un fervor generacional que reclamaba un cambio, no sólo condenando las formas obsoletas que lo oprimían, sino creando cosas que no existían antes. Comenzó como una respuesta a la música comercial precedente, que eran los programas de televisión masivos como Ritmo y Juventud, Sótano Beat y La Nueva Ola, a los que los primeros rockeros llamaron música complaciente. El fermento rebelde se vivió en todo el planeta, y el fenómeno más expresivo de ese fermento lo dio, a partir de 1963, la beatlemanía. De la misma manera, apareció la generación beat en los Estados Unidos y en septiembre de 1960 explotó la bossa nova en un concierto de la Facultad de Arquitectura de Río de Janeiro. Con el rock argentino pasó lo mismo, no era la versión castellana de los éxitos del hit parade norteamericano, o de la beatlemanía o de los Rolling Stone. Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo, donde bastaba tener el pelo largo, que era un factor indicativo de rebeldía en la época, para dormir en una seccional de la policía. Cuando en los años ´70 se consolidaba cómo movimiento, la juventud pionera fundadora ya había tenido un ensayo de situación opresiva en la década anterior. Era una segunda vuelta de la supervivencia, en términos oscuros. Recordemos la Noche de los Bastones Largos en la Ciudad de Buenos Aires. Estos años, del ´65 al ´70, son los que caracterizo como ciclo fundador, en mi libro, Como vino la mano. El primer ciclo, estableció los puntos de referencia, y los grupos más emblemáticos de la época fueron Manal, Almendra, Los Gatos, Vox Dei, y algunos otros de menor cuantía.

«Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo», dice Miguel Grinberg.

¿Cómo se fue manifestando ese desarrollo creativo en las décadas subsiguientes?

La riqueza de los ´60 alimentó el tesoro de los ´70. Porque Manal, Almendra y Los Gatos se disolvieron. Ahí, se inició el segundo ciclo, dado en parte por los nuevos grupos que armaron los veteranos fundadores. Salieron Aquelarre, Pescado Rabioso, Color Humano; emergieron Pappo´s Blues, Arco Iris, Engranaje, menos notorio pero importante como fundador. Y aparecieron muchos músicos sueltos que fueron entrelazándose con el primer ciclo y dieron características a la segunda etapa. Los más exitosos del segundo ciclo fueron, indudablemente, Charly García y Nito Mestre, con Sui Generis. Al principio había que aprender a cantar en castellano con música original, no eran las versiones castellanas de las canciones de Los Beatles, ni del rock and roll de Elvis Presley de los años ´50. En la segunda etapa, había que dominar los instrumentos electrónicos, y en el tercer ciclo había que salirse de la dependencia de las compañías grabadoras establecidas, que tenían un modelo preestablecido. A partir del ´75 empieza el tercer ciclo, donde emergen las producciones independientes. Al punto tal que, MIA, Músicos Independientes Asociados, de la familia Vitale, le puso tercer ciclo a su sello de grabadora independiente.

¿Cuándo y cómo es que te incorporás a La Opinión?

En 1975 estaba desocupado y dos amigos periodistas, Mario Diament y Daniel Muchnik, me recomendaron a la redacción del diario La Opinión. Fueron mis padrinos para entrar. Ese año ingreso, ya reconocido como promotor del rock argentino, porque desde abril del ´72 hacía un programa llamado, El Son Progresivo, en Radio Municipal de Buenos Aires. Fue el primer programa de rock en una radio municipal, el destino me ha dado el privilegio y la responsabilidad de hacerle perder la virginidad ideológica a las radios oficiales. Pero había debutado en periodismo antes, firmando notas en el diario El Mundo, que era el equivalente a lo que en los ´70 fue La Opinión. Era el diario de la izquierda independiente, allí publicaba sobre la generación beat, la vanguardia de poetas, sobre el movimiento Nueva Solidaridad, traducíamos a Allen Ginsberg, ese tipo de cosas.

¿Cómo era ejercer como periodista durante esos años dictatoriales?

Con el golpe de 1976 hubo varios asesinados y desaparecidos de la redacción. Hubo gente que ideológicamente no se bancó tener de interventor a un general y renunció. Otros, por preservar su salud, se fueron al exilio y quedamos otros, que optamos por seguir defendiendo las fuentes de trabajo. El diario, tenía una ambivalencia, tenía que gambetear los temas de la realidad, era la llamita que después prendió en otras publicaciones. La más notoria fue Humor, en donde, desde la sátira política, podía decir dos o tres cosas más de las que habitualmente dicen los diarios, que siempre dicen dos o tres cosas menos. Lo que más me pegó de la democracia fue cuando salieron las listas negras, las publicó en un suplemento especial el diario Clarín y en una de las planillas de las juntas militares estaba la redacción íntegra del diario La Opinión. Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos. Alguien dudó, en esa lista hay ilustres víctimas y otros que se fueron y no volvieron más.

«Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos», dice el periodista sobre las listas negras de la última dictadura militar.

Tu último libro, Un mar de metales hirvientes, se llama así por una entrevista que hacés con Almendra. Le preguntás al Flaco Spinetta qué mensaje le deja a la juventud y él te responde con esa frase.

Sí, de ahí salió el título del libro; fue idea del editor. El título original se convirtió en subtítulo: La resistencia musical en tiempos totalitarios. El Flaco pensaba que si no se sabía manejar los elementos, te quemaba el rostro y te destruía; así habló metafóricamente sobre el hecho de ejercer la libertad. Hay que manejar bien los elementos porque si no te mata y no hay segunda vuelta. De ese mundo, vienen éstas notas. De vivir en la paranoia que significaba trabajar en La Opinión, de pensar que de pronto entraba un tanque por la puerta principal o te podían levantar en la calle. Nunca pensé, que eso que escribía iba a servir para hacer un libro en el siglo XXI. Para mí, releer las notas significa reelaborar los momentos físicos donde con otros compañeros periodistas hicimos el aguante para bancar un diario intervenido. Entonces tenés un documento histórico, fruto de la irresponsabilidad de un tipo en medio de una dictadura militar.

¿El rock de hoy tiene presente estas raíces?

La música actual es diferente a la de esa época, había una etapa fundacional. Ahora cambió todo. En el 2015, el rock cumple 50 años en la Argentina. No es el rock que se hacía en los ´60 ni en los ´70. Inclusive hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes. Y a veces ni siquiera lo escuché antes, ya lo desprecié antes. Apagás el reproductor de sonido y no te queda nada, no se encarna. Es, o abuso de decibeles o abuso de malas instrumentaciones, ausencia de arreglos y paupérrima poesía. Pero eso, refleja la decadencia de los conjuntos, no de las individualidades. Hay individualidades creativas que expresan una música por venir. Como el caso del tecladista Sebastián Volco, que actualmente está residiendo en París, con Pablo Gignoli, que es bandoneonista. Han hecho un dúo y están trabajando en Francia, haciendo la música de ahora, pero que todavía necesita ser descubierta.

«hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes», cuenta el poeta.

¿Cómo se construyó tu relación con las revistas literarias de la época?

Mis iguales surgían de las revistas literarias. En los años ´60 me refugié en la poesía, empecé a hacer con Antonio Dal Masetto una revista llamada Eco Contemporáneo. Terminamos creando nuestro propio órgano de expresión, intercambiábamos revistas con los poetas latinoamericanos y norteamericanos. En 1959 me empecé a escribir con Allen Ginsberg y poco a poco fuimos detectando, en distintos lugares, dónde estaban los nuestros. De esa manera se fueron creando los vasos comunicantes en toda América. Había un estado de ánimo, había un amor de primavera dando vueltas.

En la actualidad, ¿hay resistencia?

Tenemos una democracia ficción, que es una especie de tolerancia flexible. Hay numerosas figuras del rock, en su mayoría históricos, que están próximos al Estado y actúan en las celebraciones masivas, lo cual no me parece ni bien, ni mal. Si hay un músico que considera que debe ser cristinista y tiene que ir a cantar en un acto y lo hace, es su profesión. Yo he visto publicadas fotos de Charly con Néstor Kirchner, con Menem, el otro día encontré en un lugar una foto dónde están Fito Páez y el Flaco Spinetta con Alfonsín. En resumidas cuentas, de acuerdo a la ideología, hay rockeros que son oficialistas y los hay opositores. Cuando estaba en Brasil me invitó una familia a almorzar a su casa y en la mesa había varios hijos. Era un padre patriarcal con un hijo cura, otro pro milico en medio de la dictadura militar brasileña y había otro que era hippie. Se armaban unas discusiones terribles, pero no se mataban entre ellos. Discutían, se insultaban y golpeaban la mesa. Eso es lo que tenemos que aprender, a golpear la mesa. Y no aplastar la cabeza de la gente que no piensa como nosotros. Yo estoy en una radio oficial y nadie me viene a decir que tengo que hacer esto o aquello. Hace nueve años que estoy y defiendo mi pedacito de libertad.

¿Cómo ves al periodismo de hoy?

Con Internet, toda la sabiduría, toda la información, todos los videoclips, todos los discos, están online. Hay una camada de gente que está muy bien informada, muy bien inspirada, y que ha creado un periodismo que tiene una visión global mucho más amplia que en los ´70. Creo en la radio como herramienta de información, pero también de transformación, y tuve vía libre en la mejor época de Radio Municipal. Fui un bicho de ruptura. Una vez me sacaron de la radio porque pasé un tema de Raúl Porchetto de un disco simple que se llamaba Ámame nena, y la letra decía algo así: “Ámame nena, ámame nena, con toda la fuerza y todo el fervor así me hago la ilusión de que no hay más fascistas por aquí”. Entré y salí varias veces de la radio, pero no me puedo quejar.

Este año saliste con un nuevo programa, Grinberg por Grinberg en Flash Violeta Radio.

Flash Violeta es una creación que emana del grupo con el cual fui parte de la ocupación del diario Crítica cuando el diario fue vaciado y cesó de salir. Como resultado de la ocupación del edificio, que duró varios meses, terminamos sacando una revista llamada Cítrica. Y de nuestra primera presidenta de la cooperativa surge la radio Flash Violeta, donde me han invitado a hacer una columna semanal. Ahí cuento estas historias que estamos conversando, leo fragmentos de mis libros, cuento que pasó en los años ´60 con la poesía latinoamericana y reflexiono sobre meditación y espiritualidad, un componente que está ausente en muchas actividades y es necesario rescatarlo. Últimamente, de la editorial Leviatán también me han invitado a colaborar en una radio de Internet dedicada a crítica de libros. Con las radios libres va a pasar una revolución.

¿Qué ofrece este formato, tan distinto a las radios AM?

La AM tiene que ser más institucional, más formal, en el sentido de que no me puedo poner loco y delirar demasiado. Deliro solo lo suficiente. Las radios libres, por como lo expresa el nombre, permiten que uno delire lo necesario. Y entre lo suficiente y lo necesario hay una distancia. Y estamos sembrando semillas de nuevas realidades, que hacen falta y que van a florecer con certidumbre. Siempre hay un cuadradito de tierra fértil o de almas fértiles que las encarnan y la convierten en realidades. Yo conozco periodistas que decidieron serlo leyendo mis notas de La Opinión. Encuentro el placer en diseminar la semilla, en contagiar el espíritu. Después la forma que toma depende de la individualidad de la persona.

¿Se viene una explosión expresiva?

Está sucediendo algo, todavía está acostado. Hay mucha producción independiente, hay muchos recitales, a pesar de la clausura de los centros culturales que está haciendo el Gobierno de la Ciudad, hay muchas publicaciones, están saliendo muchos libros sobre rock. Estamos en el siglo XXI y el siglo está dándose a conocer. Estamos en un estado generacional de ánimo no queriendo repetir lo ya hecho y buscando nuevas avenidas.

Te cruzan muchos intereses, arte, expresión musical, literatura, holodinamia, ecología. ¿Hay una síntesis entre todos ellos? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir?

Soy un individuo, que tiene un instrumento, que es la expresión comunicacional. Soy un poeta con ideas fijas mutantes. Y según la situación, uso la herramienta que me parece más apropiada para el fenómeno que estoy tratando de documentar. Estoy haciendo una autocrítica, lo he dicho recientemente y lo voy a repetir: la consigna que abundó en la mayor parte de los movimientos contestatarios y contraculturales del pasado, era cambiar la vida y transformar la sociedad. Pero me doy cuenta que los que sosteníamos eso, cometimos un error, dimos por sobreentendida la predisposición de la sociedad en cuanto a querer cambiar; y no. Sin la complicidad de la sociedad es imposible cambiarla. Entonces ahora, el contagio tiene que darse por otra vía. Por eso estoy tan diversificado. Estamos soñando los nuevos tiempos, y para soñar los nuevos tiempos hay que encarnarlos, no son palabras, no son manifiestos, no son declaraciones. Uno creía que escribía un manifiesto y bastaba para revelar y despabilar a la gente, y la gente lo archiva en la carpeta de manifiestos de Grinberg y se juntan todos ahí, acumulando polvo. No. Hay que acumular sueños convertidos en realidad. Y ese es mi trabajo, acumular sueños convertidos en realidad y nuevos sueños y nuevas realidades, para eso estoy acá.