Crónica de unos vetos anunciados

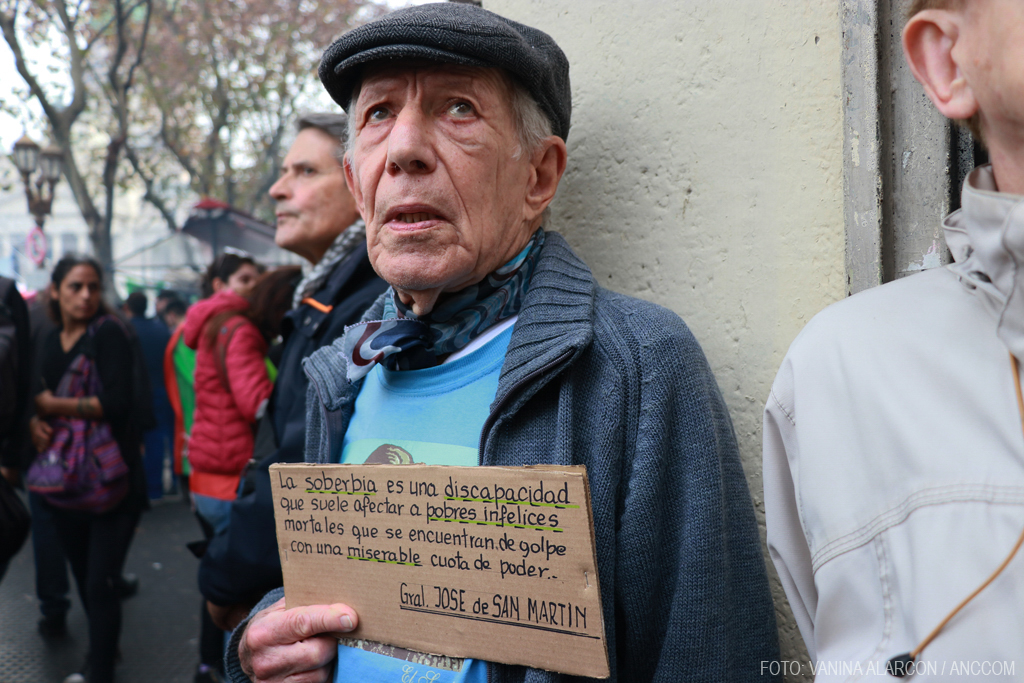

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Aumento a los Jubilados, la que restituía la moratoria y también la Ley de Emerencia a la Discapacidad. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad de rechazarlos, pero el gobierno trabajaba para evitarlo. Días clave mientras los actores sociales se movilizan para exigir sus derechos.

El presidente Javier Milei, tal cual había anunciado entre risas, firmó el fin de semana los vetos a las leyes 27791, 27792 y 27793 sancionadas por el Congreso Nacional, que significaban el aumento a jubilaciones y pensiones, restablecían la moratoria previsional y dictaban la emergencia en discapacidad. El freno del Ejecutivo, a través del Decreto 534/2025, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y es acompañado por las firmas de Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Luis Petri entre otros.

Para el gobierno, las normas sancionadas por ambas cámaras del palacio Legislativo son un atentado contra el equilibrio fiscal. Según el documento, las leyes mencionadas “no cuentan con previsión presupuestaria suficiente, han sido sancionadas de forma ilegítima y afectan de manera tangible los objetivos de política económica”. Ahora, las leyes vuelven al Congreso para ratificar o no la pluma del presidente. Mientras tanto todo vuelve a cero.

Según comentó a ANCCOM la diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik, el veto presidencial “no es un hecho aislado ni un gesto administrativo, es parte de una política de poder que combina ajuste brutal, represión interna y sometimiento externo” y destacó que el modelo del gobierno avanza en dos carriles, “la demolición de derechos” y “la construcción de un aparato represivo para sostener ese ajuste a palos”.

Por otro lado, la legisladora dijo que “desde la oposición vamos a denunciar esta barbaridad que el gobierno con total impunidad viene llevando adelante, tanto en la utilización de decretos como de vetos, pasando por encima de la representación del Congreso Nacional”.

El aumento de los haberes jubilatorios era de 7,2 por ciento y el bono de hasta ciento diez mil pesos, lo que la diputada Pokoik consideró como “apenas un paliativo a la situación tremenda que están viviendo nuestros jubilados y jubiladas”. Y agregó que la imposibilidad de entrar en moratoria “teniendo en cuenta que hay muchísimas personas que han trabajado toda su vida pero con empleos no registrados y no han cumplido los años de aporte, deja a mucha gente fuera del sistema”.

Con respecto a la discapacidad y la ley de emergencia, también vetada por el gobierno, la legisladora nacional afirmó que es “un sector que hoy está atravesando una situación muy complicada” y mientras tanto el gobierno argumenta que “para las iniciativas vetadas no teníamos financiamiento sólido y que comprometerían el equilibrio fiscal, lo cual es un disparate porque mientras veta estas leyes se reúne en la Rural a darle beneficios a los que más tienen” sentenció Pokoik.

Por su parte Cristian Castillo, diputado nacional del FIT-U, consideró que se trata de “la continuidad de la política de este gobierno, que mientras le baja retenciones al capital agrario dice que no hay plata para los jubilados y para la discapacidad”. Además, el diputado afirmó que “hay que repudiar esos vetos y hacer todo lo posible para voltearlo”.

“Tendría que haber paro y movilización convocados por la CGT y de esa manera hacerle sentir a todos los diputados y diputadas la fuerza de la movilización para poder revertir tanto el veto en las leyes jubilatorias como en la emergencia en discapacidad” afirmó Castillo.

Desde la Asamblea Discas en Lucha se emitió un comunicado en relación a las medidas llevadas a cabo por el actual gobierno, en el que afirman que cumplirán “con la promesa de hacerle frente a sus políticas de hambre y exterminio”. Además, confirmaron una movilización para este miércoles a las 15hs en la Plaza del Congreso, y en las plazas de todo el país, con el objetivo de defender la Ley de Emergencia en Discapacidad y en un claro apoyo a los jubilados que se concentran cada semana. En el documento, la asamblea afirma que “vetar estas leyes implica la intención de vetar nuestras vidas”. Laura Alcaide, militante disca e integrante de la Asamblea sostuvo que “la lucha conjunta va a resolver los problemas, hay que unificar las luchas porque todas las medidas nos atañan de conjunto”. Por otro lado, en referencia tanto a las personas con discapacidad como a los jubilados, consideró que “somos dos luchas de vanguardia no elitistas que nos oponemos fuertemente a este gobierno”.

El movimiento de discapacidad esta semana va dividido. La Asamblea Disca se suma a los jubilados el miércoles, como lo hizo en su movilización anterior, mientras que El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla a todos los sectores patronales, convocó a una movilización para este martes a la mañana pero sin garantizar el paro, como sí sucedió con la histórica paralización de servicios del sector durante 5 días.

A partir del veto, las leyes deberán volver a la Cámara de Diputados y para rechazarlo serán necesarios los dos tercios de los votos de ambos recintos. Entre tejes y manejes, se esperan movimientos en el gobierno con respecto a las cajas de los gobernadores para lograr que el veto sea ratificado.

Al ser consultada por el posible tratamiento de los vetos en el Congreso, Pokoik respondió que “una posibilidad es que se trate cerca del cierre de las listas para las elecciones de octubre, donde esperamos que el debate gane fuerza y que logremos reunir consensos para poder dar vuelta estos vetos y que estos derechos lleguen a las personas que más lo necesitan” enfatizó la diputada de UxP.

Lo que se viene

Sobre la próxima sesión de la cámara baja, el temario a tratarse fue impulsado por los bloques de oposición de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Entre los temas a tratar está el financiamiento universitario, el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca. El diputado Castillo dijo que espera “que efectivamente haya quórum y que nadie se levante antes de poder tratarlos”.

A su vez, la diputada Pokoik declaró que desde su bloque van a “impulsar los proyectos de los gobernadores sobre la de las ATN (Aportes del Tesoro Nacional), de los impuesto a los a los combustibles líquidos y la reactivación de la comisión investigadora por el caso Libra que todavía sigue trabado en catorce integrantes de un lado y catorce integrantes del otro, lo que impide definir la presidencia de la comisión y el oficialismo se resiste a que el pleno de la cámara pueda destrabar esa situación votándolo directamente en la cámara y es importantísimo para que pueda comenzar a funcionar”.