Desclasificados del Mundial

El proyecto Desclasificados.org.ar lanza una nueva colección de documentos temáticos, esta vez, sobre el Mundial 78. El intento de usar el deporte como distracción sobre los crímenes de Estado, la estrategia de las Madres de Plaza de Mayo para visibilizar las desapariciones y represión y las pujas al interior de la Junta Militar.

A pocos días de que la pelota comenzara a rodar en Qatar, el proyecto Desclasificados lanzó la Colección Mundial, un conjunto temático de archivos provenientes de diversas agencias gubernamentales estadounidenses. La documentación está compuesta por 30 piezas que dan cuenta de la centralidad que tuvo el mayor evento de fútbol para la última dictadura cívico-militar argentina.

El 25 de junio de 1978, la Selección Argentina de fútbol masculino levantaba la Copa del Mundo en el estadio Monumental, a escasos metros de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaba en ese momento, durante el terrorismo de Estado en nuestro país.

Existe un consenso general acerca de que la última dictadura militar en nuestro país se valió de la organización del Mundial de 1978 para legitimarse en el poder. En dos comunicados de la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Estado en Washington DC se afirma que “el Mundial y la mejora de las perspectivas de Argentina de llegar a la ronda final han sumergido todas las cuestiones políticas, económicas y sociales en Argentina. Argentina, desde los taxistas hasta los oficiales de policía, está claramente en su mejor comportamiento”, y se habla de “los arduos esfuerzos de Argentina por despolitizar el Mundial de Fútbol celebrado aquí en 1978”.

No obstante, un documento de junio de 1978 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) detalla una serie de medidas tomadas por el dictador Jorge Videla con el objetivo de “desactivar las críticas a los derechos humanos”: la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita especial al país, la posible liberación de líderes sindicales y de Alfredo Bravo, y la suspensión de algunas restricciones a la libertad de prensa. El mismo informe indica más adelante que “estaremos en mejores condiciones de evaluar el impacto de estos pasos después de la finalización del entorno artificial creado por la competencia de fútbol de la Copa Mundial (del 1 al 25 de junio), durante la cual el aparato de seguridad ha estado pisando muy a la ligera”.

Esta última declaración se contradice con el dispositivo securitario montado por la Junta Militar durante el Mundial. Días previos al comienzo del evento, una nota de Clarín titulaba “Harguidenguy reiteró que la seguridad para el Mundial es absoluta”. La nota continúa: “Señala el alto jefe militar que han sido adoptadas todas las medidas de seguridad posibles para evitar atentados durante la disputa del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, pero que es posible se distribuyan panfletos y se trate de organizar manifestaciones, aprovechando la presencia de fotógrafos europeos.”. Más adelante en el texto, Harguidenguy afirma sin preámbulos que “han sido indispensables, por trágica necesidad, muertos y millares de ‘desaparecidos’ pero finalmente los grupos subversivos han sido vencidos”, demostrando que, durante el desarrollo del Mundial, se tenía conocimiento de la desaparición de personas.

En esta línea, otro documento de la CIA hace mención al secuestro y posterior liberación de Alfredo Sofía, detenido por hacer propaganda en contra de la dictadura, y se afirma que “el momento de la detención refleja el dilema de los funcionarios de seguridad del gobierno, que están tratando de prevenir incidentes terroristas durante el torneo de fútbol sin causar más daño a la imagen de derechos humanos de Argentina”.

Algunos archivos de la Colección hacen referencia a la manera en que se vivía en los países del exterior la cuestión de los derechos humanos en Argentina. Un informe de la CIA menciona que, en una sesión del Parlamento europeo, se “subraya la preocupación por la participación de los estados de la CE (Comisión Europea) en los partidos de la Copa Mundial de fútbol en Argentina, un país donde varios europeos occidentales han sido detenidos o desaparecidos, y donde las violaciones de los derechos humanos han sido generalizadas”.

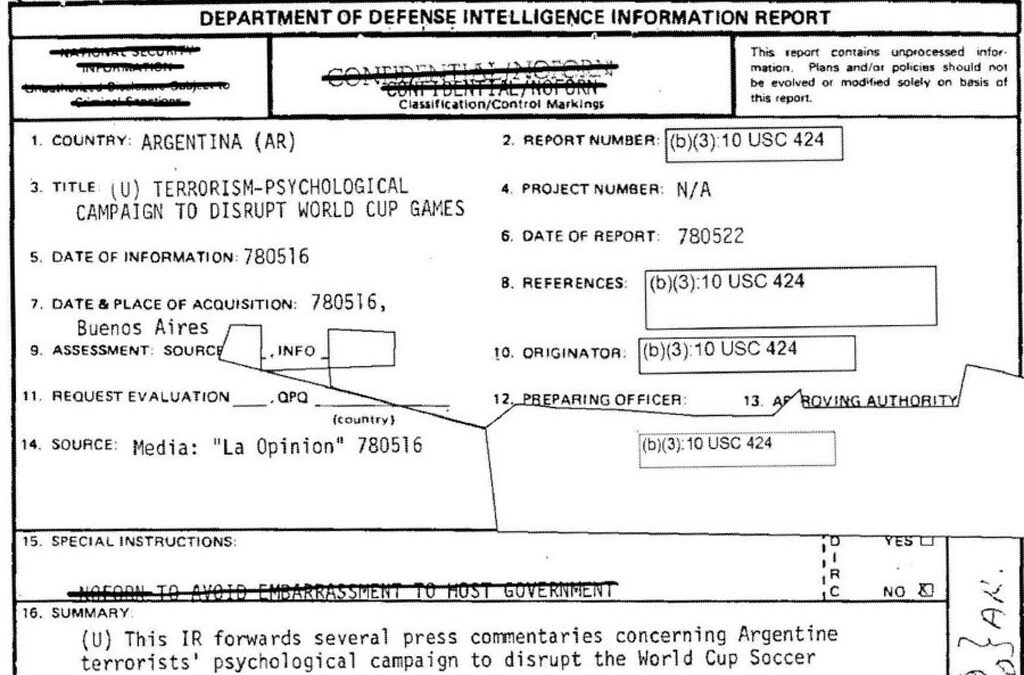

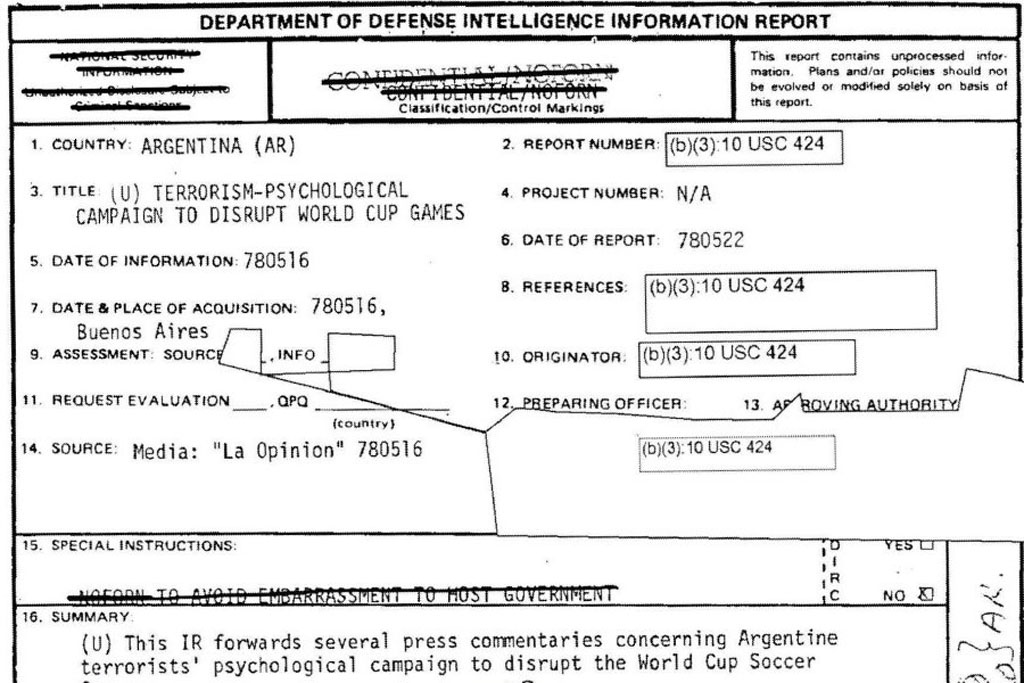

Distintos medios insistían con denominar “campaña anti-Argentina” a estas acciones que buscaban llamar la atención sobre los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en el país organizador del Mundial de fútbol. Un reporte del Ministerio de Defensa estadounidense recopila cinco artículos del diario La Opinión que evidencian un discurso de descrédito hacia estos actos, a la vez que se demuestra el modo en que los medios de comunicación orquestaban en favor de generar consenso en la población alrededor de la dictadura cívico-militar. En una de estas noticias, se acusa a los “subversivos” de llevar adelante una campaña de boicot contra el Mundial: “Se puede presumir la existencia de algún tipo de acción psicológica, ya que los terroristas han prometido a los visitantes que serán testigos de «la represión del pueblo». “Como todo observador de buena fe lo puede confirmar, en la Argentina los visitantes verán un pueblo pacífico y trabajador, que rezonga como es su costumbre, tanto en el presente estado de excepción como en épocas de normalidad”. En otro artículo de este mismo periódico, se reprocha a la Organización Mundial de la Salud de contribuir a la “campaña anti-Argentina” a partir de una advertencia por parte de esta institución sobre una epidemia de gripe que asolaba Córdoba y Buenos Aires, dos de las provincias argentinas que eran sede de los partidos del certamen. Por su parte, otras noticias recuperaban testimonios que argüían en favor de las duras medidas de seguridad implementadas y del desarrollo organizativo del Mundial por parte de Argentina.

Valiéndose de una posible gran repercusión mediática internacional, las Madres de Plaza de Mayo denunciaban las violaciones a los derechos humanos en el país frente a periodistas extranjeros, durante las rondas de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. “Las detenciones de más de 200 Madres el pasado octubre, la desaparición de 13 partidarios del grupo de Madres en diciembre, la persecución policial de Madres fuera de la Plaza a mediados de marzo y la demostración de acoso en contra de las Madres durante el Mundial produjeron publicidad adversa al gobierno en el exterior. Muchos observadores locales creyeron erróneamente que el gobierno reanudaría sus esfuerzos para detener las manifestaciones de los jueves de Madres una vez finalizada la Copa del Mundo. No obstante, después de su extensiva exposición en TV en junio, las Madres se han convertido en un símbolo internacional de la cuestión de los derechos humanos en Argentina, y esto quizás les ha dado una medida de pátina de protección”, reza un cable del Departamento de Estado. Otro archivo interesante relata que, una vez finalizado el Mundial, hubo 11 “reapariciones” en Argentina.

Por su parte, también se encuentra documentada la interna militar entre Juan Alemann, secretario de Hacienda durante el Mundial de Argentina, y parte de los exmarinos que formaron la Junta. De acuerdo con el cable de la Embajada, Alemann “parece haber estallado un alboroto no provocado contra lo que él denomina malversación oficial del fondo de medio millón de dólares del campeonato Mundial de fútbol de 1978 en Buenos Aires”, y también detalla que “los objetivos iniciales de Alemann para lo que él llama ‘malas decisiones’ de los militares, que le costaron millones al contribuyente y deberían ser castigados como ‘criminales’, son el excomandante de la Marina devenido en candidato presidencial Emilio Massera y el exministro de Bienestar Social, almirante Carlos Lacoste”.

El proyecto Desclasificados

Los 30 documentos que componen la Colección Mundial forman parte de los casi cinco mil archivos que Estados Unidos le entregó a Argentina en 2019. El proyecto Desclasificados, integrado por organismos de derechos humanos y estudiantes universitarios, confeccionó una base de datos pública que sistematiza estos documentos y los vuelve accesibles a la sociedad.

Quienes quieran recurrir a los documentos citados, los pueden encontrar en la página web del proyecto, bajo los nombres C06281222, C06294988, Terrorism – Remarks By Interior Minister Harguindeguy, INR WEEKLY HIGHLIGHTS OF [15499927], SANITIZEDHUMAN RIGHTS REV [15516116], Terrorism – Psychological Campaign to Disrupt World Cup Games, C06274996, C06279983, C06281176.