Construir futuro desde la cultura, la economía popular y la memoria

Se realizó una nueva edición de la Feria y Festival Cooperativo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA. Visitas guiadas, clases de tango, muestras artísticas, charlas informativas, un editatón de Wikipedia y un pañuelazo para conmemorar los siete años del rechazo popular al 2×1.

Una nueva edición del Festival Cooperativo se realizó el sábado último en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) para ofrecer productos de la economía popular y actividades vinculadas a la Memoria y los Derechos humanos, a través del arte y la tecnología. Es organizada por H.I.J.O.S, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, tres de los organismos que cuentan con edificios en el predio. Desde Abuelas de Plaza de Mayo se ofreció una visita guiada a la Casa por la Identidad y un Editaton, junto a Wikimedia Argentina, para nutrir y construir nuevos artículos sobre la institución en la enciclopedia virtual y colaborativa más conocida del mundo.

En el Espacio Cultural Nuestros Hijos, la Casa de las Madres, se ofreció un taller de danzas populares y un ciclo de narración; en la Casa de la Militancia que conduce H.I.J.O.S, una nueva edición de la milonga Tangonauta y en la Casa de Familiares, la visita a la muestra Deporte y Derechos Humanos. Finalizando la jornada se invitó a los presentes a intervenir pañuelos para recordar el rechazo popular al intent macrista de imponer el 2×1 para licuar las penas de los genocidas hace exactamente siete años.

El legado de Abuelas

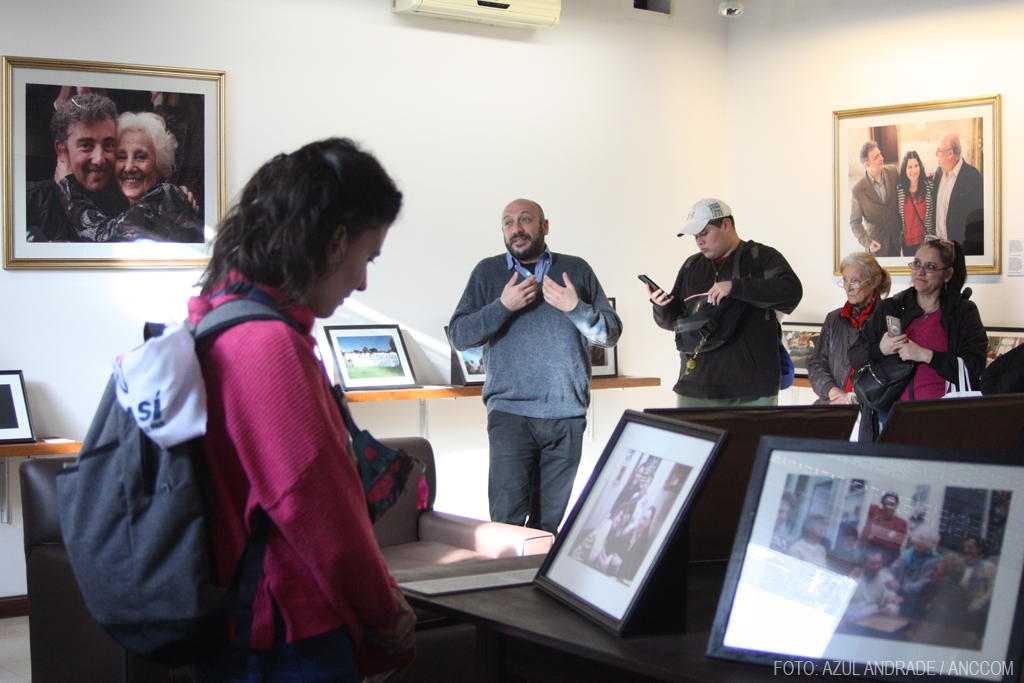

La visita guiada por la Casa de la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo fue realizada de la mano de Miguel “Tano” Santucho. El recorrido por la memoria es también un recorrido por los recuerdos de Santucho, quien señala la fotografía en blanco y negro de su abuela Nélida Navajas, junto a Estela de Carlotto observando a la genetista Mary-Claire King, que sostiene un tubo de ensayo. Mientras camina por los distintos espacios, acompañado por un grupo de personas que lo sigue y escucha atentamente, muestra que las fotografías de los 30.000 desaparecidos, también son a color, hay sonrisas, instrumentos, familias y vidas que quedaron congeladas.

La historia argentina de las familias diezmadas por la última dictadura militar continúa vigente en las nuevas generaciones de la que forman parte los hijos de aquellos padres, quienes aún están buscando restaurar su identidad. Santucho cuenta que recibe muchos colegios, con jóvenes estudiantes a quienes busca transmitir la importancia de la búsqueda y de saber quiénes son, para que ellos mismos puedan transmitirse entre sí: “Yo la verdad siento que en el cara a cara, en las actividades presenciales, cuando los puedo ver a los ojos, siento que hay mucha empatía” y continúa diciendo “Esa persona que tiene que enfrentar ese trauma, que le mintieron toda la vida, que tengan dudas de quienes son sus verdaderos padres, es muy personal y muy fuerte. En cambio, las nuevas generaciones lo viven desde otro lugar. Todos los hijos de los nietos que recuperaron su identidad, inclusive mis sobrinas, se enteraron sin trauma, sin contradicción de su historia y, es más, se alegraron de ver ampliada su familia y conocer la verdad, y eso tiene un valor importantísimo. Pero tienen que ser ellos mismos. Poder comunicar a sus pares en las maneras, en los gestos y en los lenguajes que ellos usan”.

Wikipedia con memoria

La visita guiada concluyó con una charla educativa sobre las comunidades en línea de Wikipedia llamadas “Editaton: Abuelas de Plaza de Mayo y su legado” que editan, regulan, recolectan fuentes y referencias, y debaten sobre los aportes a los diferentes artículos de la página web de forma colaborativa.

Las expositoras aportaron datos sobre Wikipedia en español: la enciclopedia recibe 31 millones de visitas al día y la gran mayoría de los redactores de la enciclopedia virtual se encuentran en países del norte, dando cuenta de que la brecha preexistente de las desigualdades socioculturales impactan en la reconstrucción de la historia y, en consecuencia, de la memoria humana y planetaria.

En la presentación, mostraron la cocina de Wikipedia: desde cómo se escriben los artículos, quiénes editan, cómo se los protege de vandalismos, sus reglas, las condiciones que deben respetar las fuentes de los datos que se incorporen y las diferentes herramientas que utilizan la comunidad de enciclopedistas como Wikicommons y Wikidata.

Durante la exposición, expresaron que mientras la ciudadanía está atravesando procesos de privatización y sectarización, la enciclopedia virtual emerge como un espacio de disputa que resiste a la privatización del conocimiento.

La feria

La Feria Nuestra se extiende sobre una de las calles de la exEsma frente a la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S. Hay banderines de colores que recorren en zig zag todos los puestos de los artesanos y trabajadores de la economía popular. Suenan canciones de rock nacional. Las luces decorativas adornan el camino entre los puestos, iluminando alfajores, aceites, remeras estampadas, libros, productos realizados con extracto de CBD, libretas, muebles, móviles con grullas origami de colores y juguetes de madera. La noche se expande sobre el predio, pero ese espacio resiste a sumirse en la oscuridad.

Lucio Carriquiry forma parte de la organización de la Feria Nuestra y realiza desde las relaciones con otras organizaciones sociales hasta la descarga de productos de los camiones. Sobre los motivos para realizar una feria en las calles del excentro clandestino de detención, explica: “Nosotros estamos acá para resignificar el espacio, ¿como podemos hacer para que la gente quiera venir al espacio de memoria a pasar el día, a tomar mate, a recorrer a conocer el sitio de memoria? Es un lugar fuerte este, ¿quién va a querer venir a tomar mate acá si acá pasaron cosas horrorosas?”.

Carriquiry recuerda que la dictadura implementó un plan de exterminio con el objetivo de imponer un plan económico cuyos efectos persisten al día de hoy. La economía popular viene a aportar su grano de arena a la lucha, resignificando el trabajo y la relación entre consumidores y artesanos. Para él, es importante resignificar y reapropiarse de ese espacio para poder incorporar la memoria a las miles manifestaciones de la cultura popular: “También desde el arte se construye el futuro. Desde la economía popular se construye el futuro. Desde la música, desde el debate y desde la memoria. La memoria termina siendo un montón de cosas”.

Tango por la identidad

Las luces de la feria siguen su camino hasta la casa de la militancia H.I.J.O.S, donde se encuentra el Bar Cultural Eternautas.

En del bar cooperativo, hay juegos de mesa y libros. Las paredes del lugar tienen afiches de colores degradé con las frases “El tango te espera, las Abuelas también”, “Milonga pa recordarte: 30.000 compañerxs presentes” y “La vida es una milonga, Tango por la identidad”. Cerca de la puerta, hay una escultura del número 30.000 decorado con flores de papel y luces. Frente a esta una figura de cartón en blanco y negro del eternauta.

Algunas personas estaban sentadas en las mesas que recorrían el lugar, tomando mate y charlando, mientras un par de niños corrían, jugaban y se reían. En el centro de la habitación, la clase de Tangonautas. Las tres generaciones confluían en el salón, mientras un profesor señalaba los pasos del tango y el sonido de la milonga salía de los parlantes. Con mucha concentración, se forman las parejas, se desarman y vuelven a formar, dando vueltas por el espacio al ritmo de la música.

Pañuelazo cooperativo

Sobre la copa de un árbol celeste y blanco pintado en el piso de la Casa por la Identidad, colocaron una mesa cubierta de diarios. Cada persona fue tomando un pañuelo blanco y esponjas que mojaban sobre la pintura fucsia o violeta. Ponían los stencils que decían “Elijo Memoria” y “30.000 compañeros desaparecidos presentes” sobre la tela blanca y empezaban a estampar.

Entre conversaciones y algunas manchas de pintura, fueron decorando los pañuelos blancos, dándoles color. Al finalizar el momento artístico, se tomaron una foto todos los participantes, cada uno sosteniendo su pañuelo intervenido.

El motivo del pañuelazo fue la conmemoración a 7 de años del No al 2X1 para genocidas de la nación. Esta política fue la primera realizada durante el macrismo con el objetivo de intervenir, en favor de los represores, en los procesos judiciales donde se juzgaban delitos de lesa humanidad. “En esa ocasión, la reacción popular, la reacción del pueblo, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires sino en todo el país, hizo que se pudiera frenar”, dijo Paula Donadío de la agrupación H.I.J.O.S. de Buenos Aires Capital y una de las organizadora del Ferifestival Cooperativo, y continuó explicando los motivos para conmemorar esa conquista por los derechos humanos: “La del 2017 fue la prueba de que después de más de 30 años de procesos democráticos en Argentina, el pueblo decía que no quería vivir con genocidas en las calles.”

Con respecto a la organización del festival y las acciones realizadas en conjunto con otros sectores de la cultura y la economía popular, contó: “La idea es también traer otros actores y actrices al espacio de memoria y derechos humanos” y concluyó: “Que ellos sean parte del espacio y que lo tomen como propio. Eso también es parte de la lucha de los organismos de derechos humanos. Es seguir expandiendo el tema para que más personas lo sigan tomando, que no es algo propio y exclusivo de los organismos de derechos humanos porque al fin y al cabo, los crímenes de la última dictadura, pero también el proyecto económico cultural y político, tuvo consecuencias en todo el pueblo argentino”.