Un abrazo por la memoria

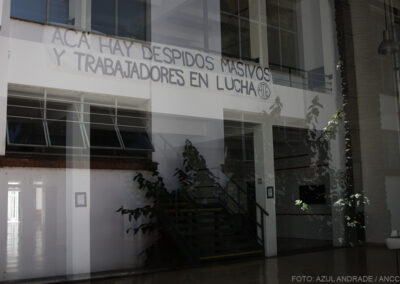

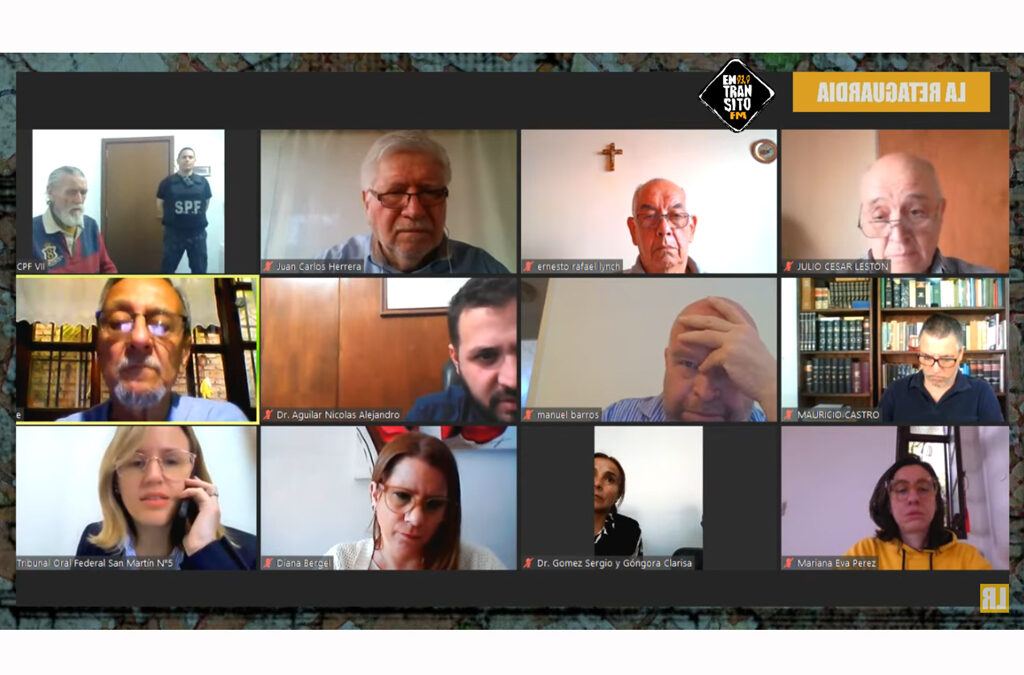

Los trabajadores del sitio de la memoria ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Virrey Cevallos convocaron a una asamblea pública este lunes 13 contra los despidos de todos sus trabajadores, ordenados por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños.

—Empecemos a sentarnos en el piso así entramos todos- dispuso una mujer para organizar el poco espacio que quedaba en un garage del barrio de Monserrat. La gente ya había ocupado la bicisenda que pasaba frente al ingreso, cortando el paso de ciclistas furiosos que echaban puteadas a toda velocidad. Quizás no conseguían leer lo que decían los carteles de estos “desubicados”, o no llegaban a escuchar lo que los “imbéciles» que no estaban sobre la vereda, como corresponde, decían por el micrófono. Quizás no se percataban, al igual que los vecinos del barrio en su momento, que detrás de ese garage, sobre la calle Virrey Cevallos, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar. «En esa época, mi viejo tenía el local a la vuelta. Nunca supo lo que pasaba ahí dentro hasta que se recuperó como espacio para la memoria», contaba Franco, dueño de la cancha de padel frente al centro.

El Virrey Cevallos convocó a una asamblea abierta por su situación crítica: todos sus trabajadores fueron despedidos por la Secretaría de Derechos Humanos y la tajante directiva del «No hay plata». Para quienes sostienen el funcionamiento del centro desde hace veinte años, no es casualidad el brusco ataque al espacio de memoria más pequeño de los siete -más el museo ex-Esma- que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Un eslabón fácil, pensaban, sin considerar la comunidad que florece cada vez más rápido para defender a la Memoria, Verdad y Justicia.

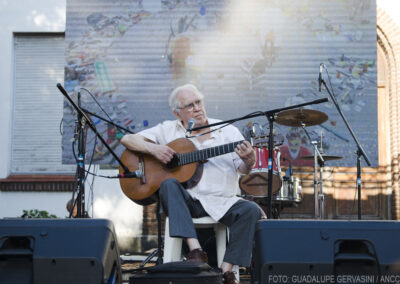

Frente a las muestras de apoyo de los distintos sindicatos, agrupaciones y autoconvocados, también hay organización. El Virrey Cevallos convoca a un festival junto a los demás espacios para el próximo 25 de enero en su mismo centro: «Allá está nuestra compañera para anotar a todos y todas que tengan algo para ofrecer y participar; puede ser un espectáculo, algo para vender, lo que sea. También les recordamos que si trabajan o conocen a dirigentes políticos, o sindicales, o agrupaciones que les parezca importante que conozcan el centro, los invitamos a enviarnos un mensaje para organizar visitas guiadas. Habitar estos espacios es lo que los mantiene vivos», dijo Malena, una de las trabajadoras despedidas. El próximo sábado 18 de enero habrá una visita guiada para quien quiera acercarse.

“No vino tanta gente como esperaba”, expresó un vecino del barrio, algo desencantado. Las 10 mil personas que asistieron al pasado festival contra el cierre del Haroldo Conti dejó la vara alta y esperanzada. Sin embargo, en la cuadra del Virrey Cevallos no dejaban de aparecer abrazos espontáneos, sentidos, con camaradería.

—¡Qué hacés, Rolo! -gritó un hombre emocionado al encontrarse con su compañero de marchas. También estaba Araceli, la mujer mayor que vende sus llaveros en todas las convocatorias: «Esta es mi fuente de ingreso, con la jubilación no me alcanza. A veces no puedo estar en todas, pero intento participar y colaborar siempre. Hace poco le llevé llaveros de pañuelos blancos a las Abuelas para que pudieran recaudar algo más con ellos», dijo mientras señalaba la mercadería que produce junto a su nieta.

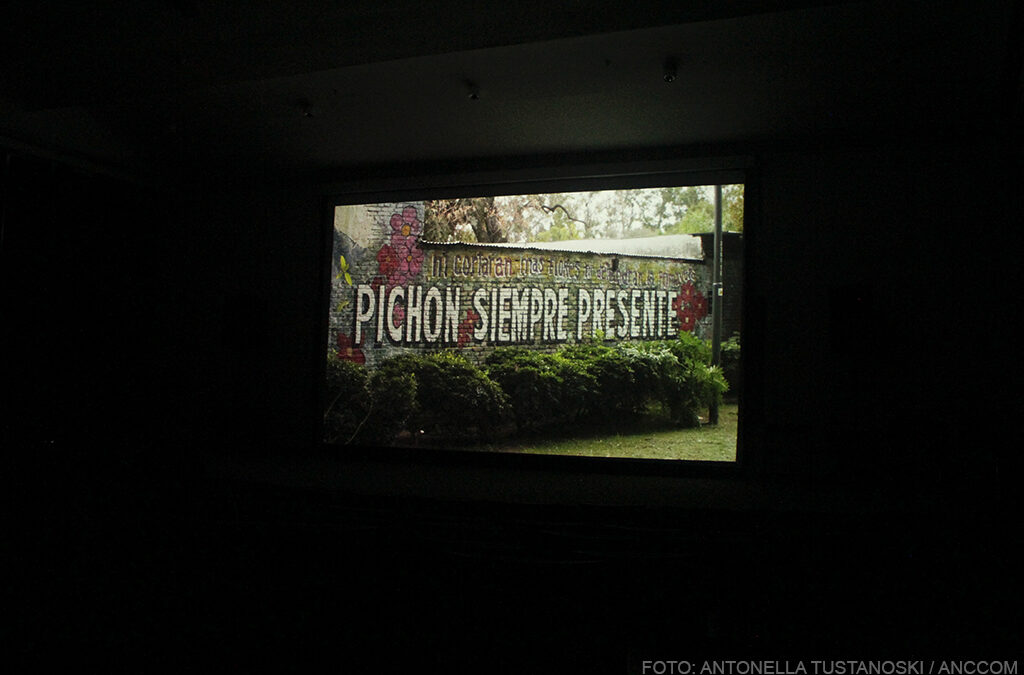

Quizás, el vecino de más arriba no se encontró con el mismo escenario populoso de la ex-Esma; pero en esa oscura casa del barrio de Monserrat, el amor y el apoyo de la comunidad se contagiaban en la lucha por mantener viva una causa todavía sin concluir.

«Nosotros nos estamos yendo de a poco, pero hay que seguir estando», le dijo un señor con boina y bastón a un joven compenetrado con las palabras del adulto. Lo marcaron, porque al poco tiempo no aguantó decirle a sus dos compañeros: «Me parece importante que vengamos el sábado que viene. Tenemos que ser más la próxima vez».