La crisis del 2001, tres niños y su abuela

Se estrena «Una casa con dos perros», una película del guionista y director cordobés Matías Ferreyra en clave de thriller que ofrece una mirada sobre la niñez en la cual el ambiente familiar no siempre se siente como un lugar seguro.

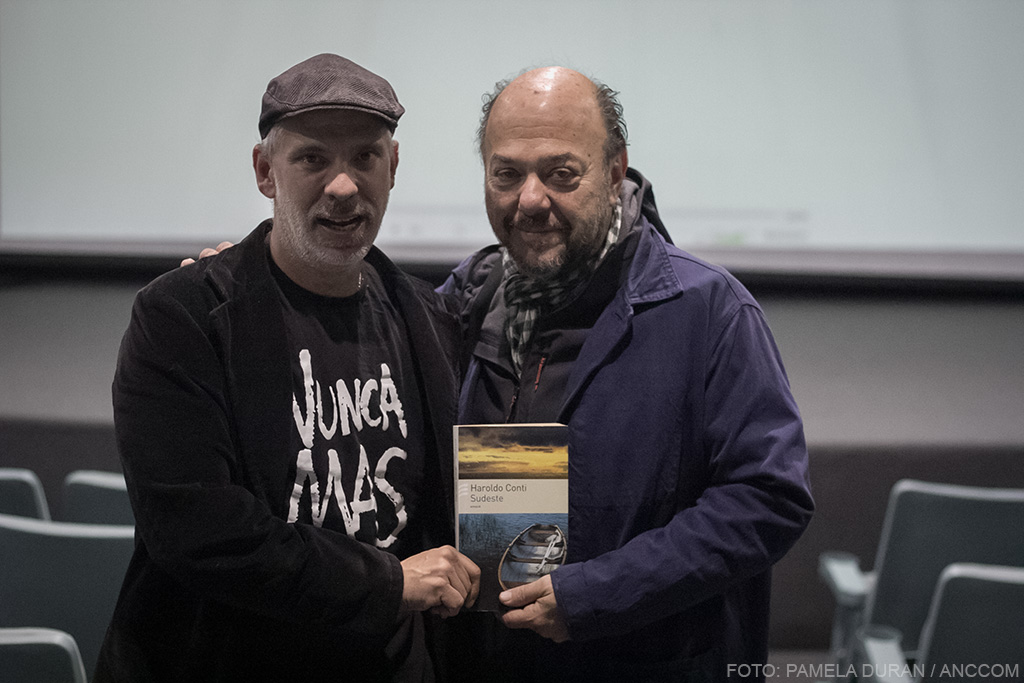

Este jueves se estrena Una casa con dos perros en el cine Gaumont, el primer largometraje del cineasta, guionista y director cordobés Matías Ferreyra. El thriller aborda una mirada sobre la niñez en la cual el ambiente familiar, no siempre se siente como un lugar seguro para el niño. La historia fue premiada en la 37ª edición de Cinélatino, Rencontres de Toulouse y obtuvo excelentes críticas en su paso por el Bafici.

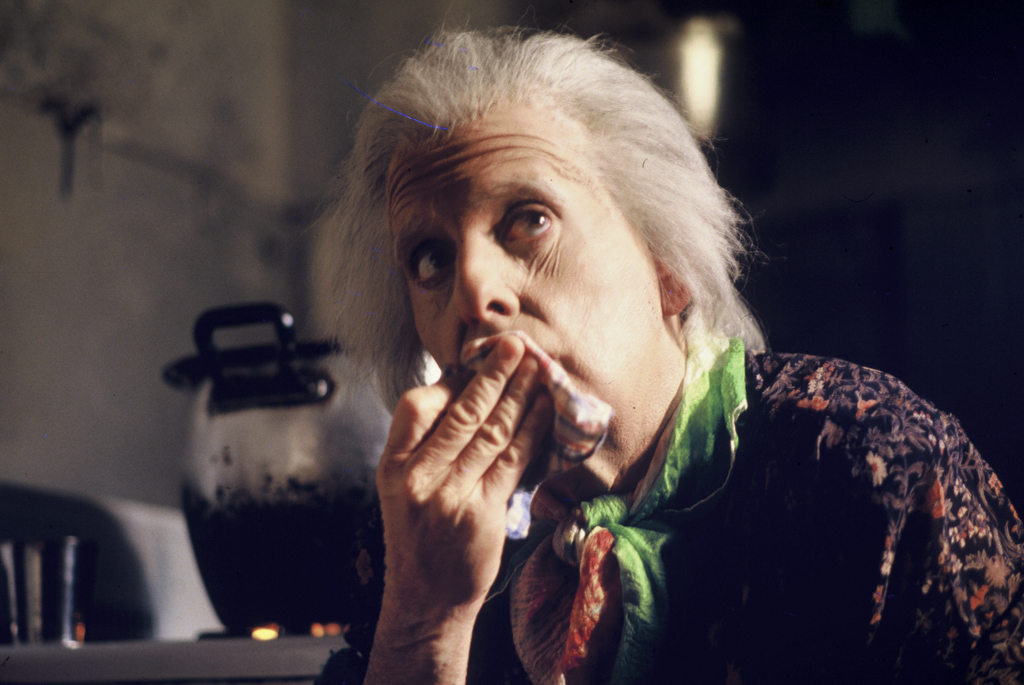

La película transcurre durante la crisis económica argentina del 2001 en la provincia de Córdoba, siguiendo a una familia con tres hijos que debe mudarse a la casa de la abuela para poder afrontar el desempleo y la falta de vivienda propia. En esa casa vive la abuela “Tati”, una mujer extraña, que ve cosas que nadie observa, encarnada a la perfección por Magdalena Combes Tillard. También vive el tío Raúl, que guarda un par de secretos y un perro que acaba de morir

Si bien no es del todo una obra autobiográfica, Ferreyra toma sus vivencias familiares a principio de los 2000. “Me interesaba contar la crisis como la viví yo a los 11 años. No se trataba de un relato oficial o la cara más televisiva de la crisis, sino que fue mucho más del orden de lo cotidiano y doméstico”, cuenta. “Mi familia tuvo que acomodar sus consumos porque no había trabajo, y volver a la casa de la abuela fue otra experiencia personal que me sirvió de excusa para entrar en ese universo”, dice y agrega: “Lo que me interesaba era pensar la crisis en el hogar que se desmorona”.

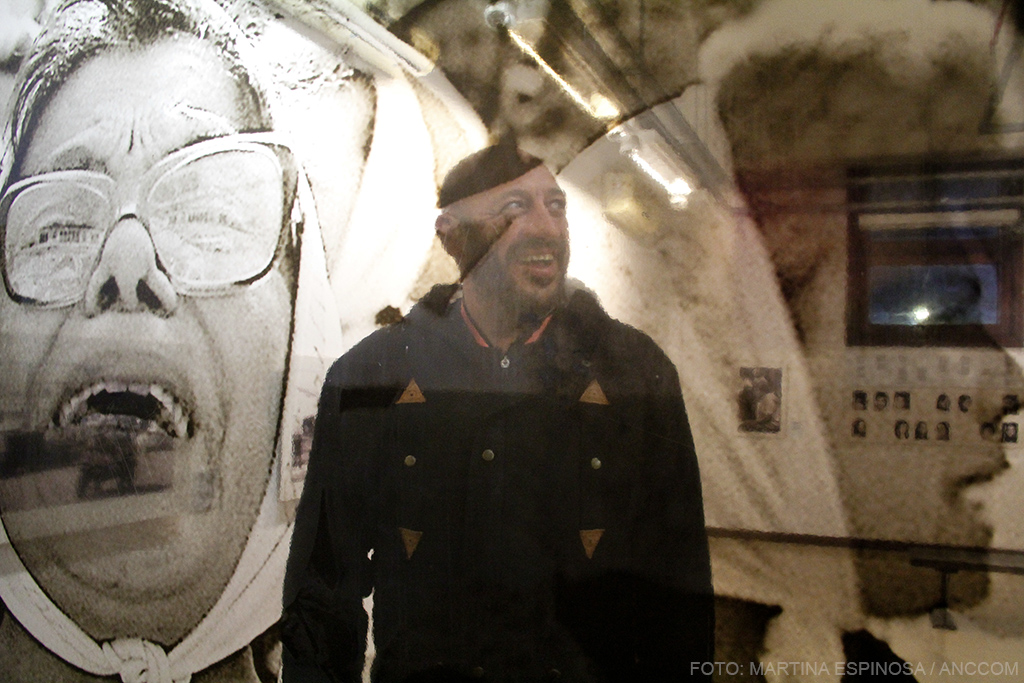

La casa es un personaje en sí mismo, en ella se plasma la situación familiar a través de la escenificación, la decoración, la luz. En la construcción cuidada de las escenas hay un juego de sentidos con un efecto nostálgico, en el que a veces casi puede sentirse el olor de esa vivienda. “La idea fue ofrecer un recorrido del espacio”, dice Ferreyra. Esto queda reflejado en la forma en la que Manuel, el niño protagonista, descubre cada rincón, pero también en la manera en la que la familia se va apropiando de los ambientes inhabitados, remitiendo un poco a Casa tomada, de Cortázar. “Al tratarse del mismo lugar en el que ensayábamos, cuando tiramos la primera toma, la casa ya se sentía vivida”.

Desde la mirada de Manuel, el film se enfoca en la inestabilidad social y familiar que a veces logra un entorno hostil para la sensibilidad infantil, al mismo tiempo que los padres intentan sostener sus roles con gran dificultad.

Manuel es el hijo del medio, cumple perfectamente este arquetipo. Es tímido, casi siempre escondido. Y mientras sus hermanos juegan entre ellos, él juega a desaparecer. Encontrará en su abuela la mirada cómplice y diferente de su familia que lo transformará para siempre. “Quería hablar desde la mirada de un niño entendiendo que la infancia no es ese lugar romántico idílico de juego y fantasía, sino que es una forma de estar parado frente a lo que tiene más que ver con las preguntas, con lo no resuelto, con lo incompleto”, dice el director.

“Y con toda la angustia que también eso puede generar. Son un montón de demonios con los que uno vive cuando es niño, y su papel está subestimado porque se piensa que solo juega, que lo que dice no es importante, es solo un proyecto de adulto. Quería pensarlo como un agente social, que puede construir realidad, planteando otros relatos posibles. Manuel encarna esas posibilidades y la relación con la abuela refuerza esa idea de que se podría pensar en adultos distintos, que miran desde otro lugar”, remata.

Producida por Gualicho Cine y Vega Cine, con el apoyo del INCAA, la película se estrena en CABA en el Cine Gaumont durante la semana completa del jueves 29 al miércoles 4 de Junio, en las funciones de 12:00, 15:45 y 19:30hs. También será proyectada a partir de esta fecha en los Espacios INCAA de Formosa, Salta y Buenos Aires, y en Santa Fe en Cine América y Cine El Cairo de Rosario. Mientras que en Córdoba la película se estrenará el 5 de junio en el Cineclub Hugo del Carril.