La limpieza étnica de Jorge Macri

La política social del Gobierno de la Ciudad para las personas sin techo consiste en quitarle sus escasas pertenencias y hostigarlos para que se vayan a dormir a la provincia. Algo parecido sucede con los vendedores ambulantes. Para el jefe de Gobierno se trata de «operativos de limpieza».

A menos de un mes de cumplir el primer año como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué pasó con los ejes de campaña de Jorge Macri? El principal, centrado en su idea acerca de la seguridad, lo llevó a afirmar en junio de 2023 que “los cajeros automáticos se transformaron en monoambientes”. Ya durante su gestión continuó con propuestas en tono de campaña compartiendo imágenes de supuestos “operativos de orden y limpieza” que mostraban lugares de los que se había expulsado a personas en situación de calle, asociándolas directamente con basura. “A pesar de la indignación que causó por parte de la sociedad la cuestión comunicacional de Jorge Macri, esos operativos se siguieron haciendo”, afirma la psicóloga Milena Sepay, del equipo de investigación sobre situación de calle Sociabilidad en los márgenes.

Aunque la gestión de Macri se inscribe dentro del mismo signo político que gobernó la ciudad durante los últimos 17 años, ¿estamos ante una continuidad, una profundización o una ruptura con las anteriores gestiones del PRO? ¿Qué acciones está llevando a cabo el jefe de Gobierno? ¿Cómo impacta en la vida de las personas en situación de calle?

Las cifras de violencia

Desde 2019, organizaciones sociales de CABA agrupadas en la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC), denuncian el aumento de la violencia hacia los sin techo. La agrupación creó el Registro Unificado de Violencias (RUV), una herramienta para relevar distintas formas de agresiones sobre estos ciudadanos, que incluye las violencias institucionales, sociales y estructurales. No pretende ser exhaustivo, pero logra dar cuenta de la magnitud del problema.

Las cifras indican que, desde agosto de 2023 a agosto de 2024, la violencia institucional aumentó más de un 500%. Esta formas de agresión incluye, “ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs”, así como hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. Desde el 2022 se incrementaron sistemáticamente los hechos de violencia. Desde allí calculan que se da un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 72 horas en el país. En el mismo periodo, se registraron 95 situaciones de violencia social, ejecutadas por personas que no están en situación de calle, motivadas por estigmatización y rechazo social, así como violencias entre pares, en menor escala. También se documentan 121 situaciones de violencia estructural, por las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie.

¿Ruptura o continuidad?

Sepay observa que los desplazamientos forzados no son una novedad. Recuerda el antecedente en 2008: la siniestra Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) “hacía operativos nocturnos con camionetas, pero de forma más oculta. Hoy son una bandera política. Lo que pasa este año, es que hacen requisas ilegales. Encuentran un cuchillo para untar paté o un alicate, y se los llevan detenidos. Son cosas que las personas que están en la calle tienen encima para su uso cotidiano”, afirma Sepay.

Desde el 2023, el RUV registra 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial. También hay casos en hospitales: “los llevan a internarse por salud mental, sin causa probable”. Forma parte de un mismo dispositivo: expulsar a las personas en situación de calle del espacio público.

Para la abogada y dirigente del Movimiento Evita, Daniela Ledesma, “el nivel de violencia institucional está creciendo y se dirige claramente hacia los sectores más vulnerables”. A principios de octubre, Macri llevó a cabo el operativo contra manteros y celebraba en la red social X: “En Once se terminó la joda! Les acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo las calles de once”. Ledesma reflexiona: “En medio de esta crisis deciden sacarle a los manteros la única herramienta de trabajo que posee. En un momento donde la gente no tiene para comer. Sobre eso no hay ninguna instancia de diálogo”.

Ledesma afirma que sus acciones no se condicen con los discursos que hablan de cuidar el despilfarro del Estado: “Hay toda una maquinaria puesta en función de esa persecución. Interviene la policía, las fiscalías. Un redireccionamiento de recursos en pos de perseguir a gente que está en situación de calle, manteros y cartoneros”.

«No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”, dice Reyes.

Repercusión en las personas de situación de calle

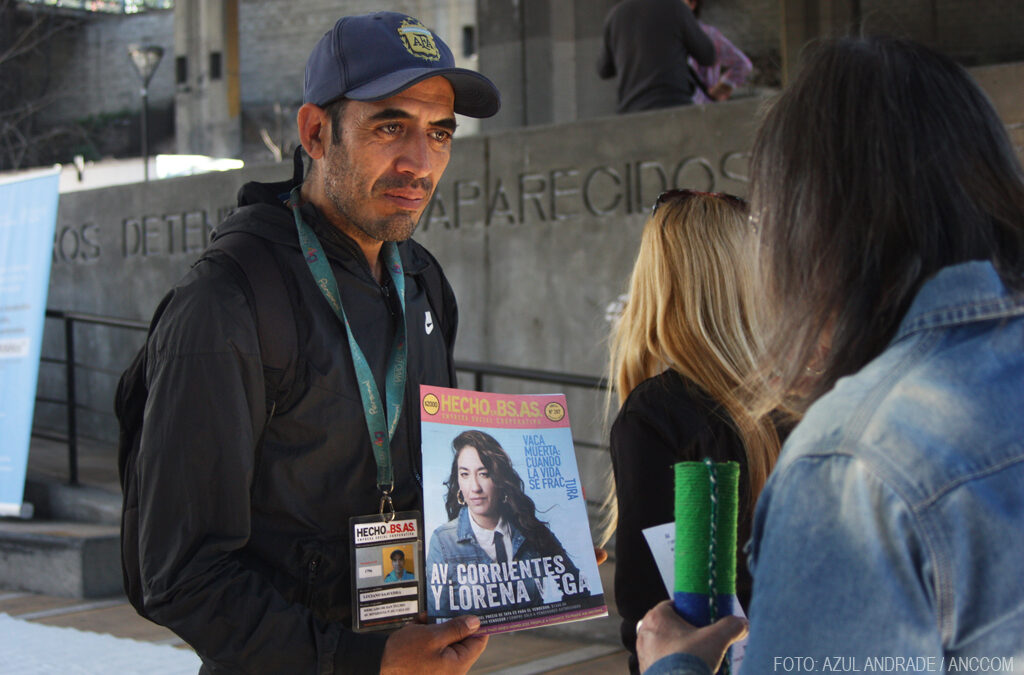

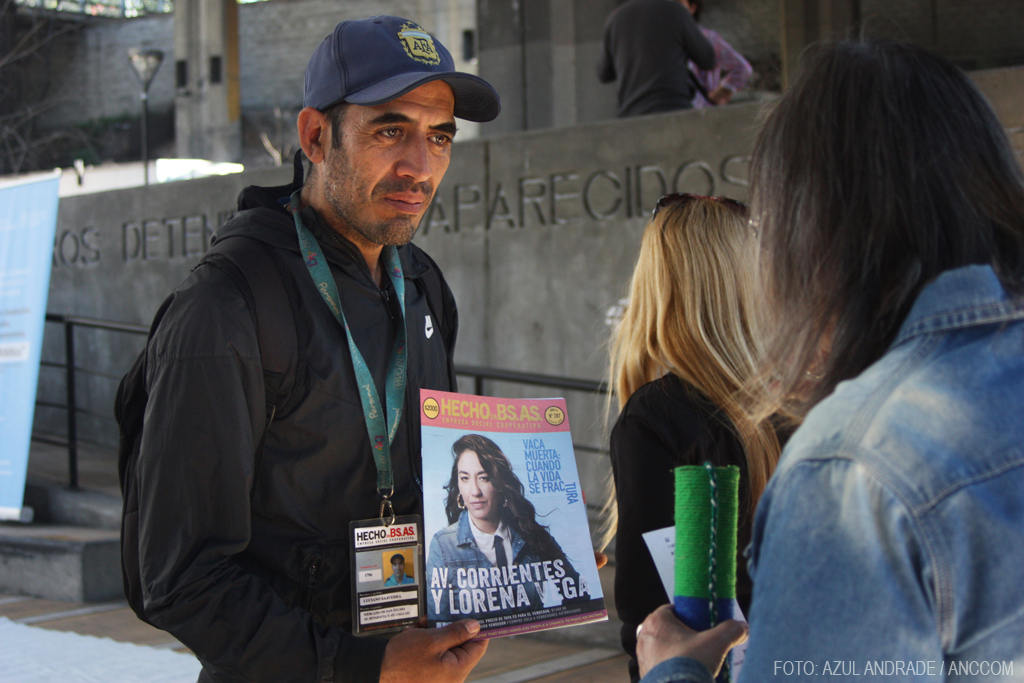

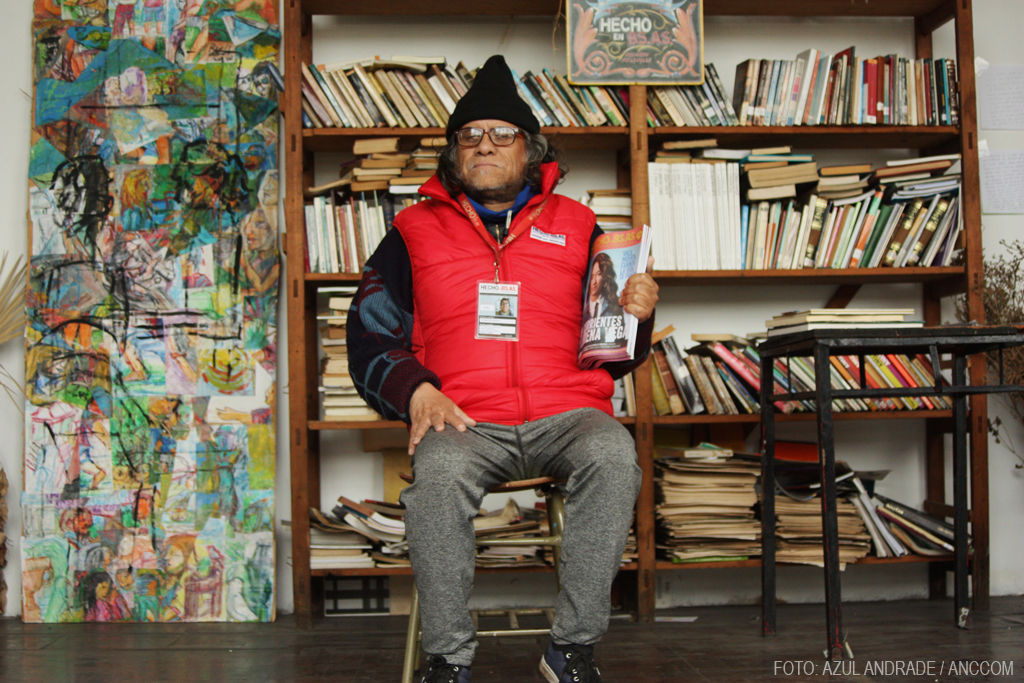

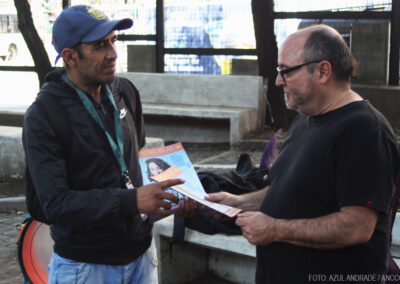

En la revista Hecho en Buenos Aires, reciben a ANCCOM con mate cocido. En una de las paredes se lee: “La calle no es lugar para vivir”. Allí, Penelope Acevedo se presenta como “la vendedora 3559 de la Hecho en Buenos Aires”. Si bien actualmente su situación es otra, por muchos años vivió en la vía pública y cuenta lo difícil que es: “La calle te anestesia, te duerme. Ese maldito momento en que no te importa nada llega y se instala. Alguien se enamora de vos y no lo ves. O tu nene te dice: ‘Tengo fiebre’, y no vas al hospital”. Acevedo pregunta: “¿Por qué ya no te importa nada? El fantasma de la falta de amor de la sociedad te hace creer que es verdad que no te merecés nada”. Y resume: “De todo el infierno que es la calle, pensás que el diablo sos vos y que tenés la autoridad para dañar, para robar”. Vivir en la calle siempre es difícil.

En este sentido, Sepay advierte sobre las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad en la actualidad: “Es el mismo gobierno el que te está corriendo, las narrativas de los compañeros son: no valemos nada, nos llevan todas las cosas”. Para la psicóloga, la pérdida de documentación, los desplazamientos y la violencia “genera una serie de problemas en la dinámica de supervivencia diaria y aumenta la carga mental que ya enfrentan al tener que buscar dónde dormir, comer o cómo conseguir alguna changa”. Todo esto obstaculiza aún más su situación.

En la institución educativa Isauro Arancibia, que trabaja con personas en situación de calle, contaron a ANCCOM un panorama similar. Las puertas se abren con calidez, la misma que recibe desde hace 26 años a cada pibe que quiere terminar sus estudios. La fundadora y coordinadora del instituto, Susana Reyes, habla de “derecho a la metáfora”. Explica: “Los pibes y pibas son los que salen de acá y se van a cartonear con los padres. También tienen derecho a soñar y a desear”. Cuando llegan a la escuela, son recibidos con un abrazo y se les pregunta cómo pasaron la noche, ofreciendo un mate caliente. “Tratar al otro como lo que es, como un igual”, resume Reyes.

Al hablar de la situación actual, la coordinadora del Arancibia afirma que hay mucha más gente en situación de calle. “Lo que pasa es que los están espantando desde el Gobierno de la Ciudad. Los echan con esto de que está sucia”. Afirma: “Somos molestos porque estamos en un lugar que ellos quieren que sea un polo turístico. No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”.

Según Reyes, la gente elegía estar en Capital porque hay más recursos de cartoneo y desechos para juntar, pero ahora hay mucha gente durmiendo en las calles de la provincia, hasta en los pasillos de la villa: “Los echan, entonces la gente, viendo eso, empieza a irse. Está peligrosa la ciudad”. Cuenta que “los pibes que están en los circuitos de adopción, son los hijos de nuestros estudiantes. Te ven en la calle, con nenes chiquitos y te los sacan”, afirma horrorizada. “Cuando hay políticas públicas que abrazan, ahí podés construir una vida, estar con tus hijos. Esto es la crueldad total”.

Sepay advierte que los desplazamientos provocan la pérdida de vínculos con vecinos, comerciantes o con organizaciones sociales que tejen redes de apoyo, interrumpiendo procesos de acompañamiento. En este sentido, Reyes afirma con tristeza: “Se nota el deterioro en el eslabón social que nos va uniendo”.

¿Cómo se sale de la calle?

Para Acevedo, la vendedora de Hecho en Buenos Aires, fue clave conocer gente que le mostró que ella también es sujeto de derechos: “No es normal que tengas que bañarte en una estación de servicio. Que tengas que elegir entre el hotel por día o la comida”. Cuenta que en el Isauro y Hecho en Buenos Aires, “me enseñaron a que haga cajas de dinero para guardar la plata, porque sino en la calle me robaban todo”. También la contuvieron con la violencia de género: “Me ayudó a no volver con esa persona con la que yo andaba y me pegaba. Pensaba que me tenía que quedar con él porque me daba seguridad en la calle”. Penélope logró salir de la situación de calle gracias a la contención que recibió hace 20 años: “Me empecé a refugiar en la Hecho y en el Isauro”, cuenta. En cambio, desde el Estado, “la única respuesta que se les da es que pueden ir a un centro de inclusión social. Muchos no quieren ir por las dinámicas que se manejan dentro y para quienes quieren ir no hay vacantes”, plantea Sepay.

“De la situación de calle no se sale porque le des un parador. Para poder salir necesitas recibir una mirada amorosa, alguien que te devuelva la idea de que sos un ser humano”, afirma Reyes con convicción y ternura. Ilustra su afirmación con una anécdota: si dormís en la calle, ves como el vecino le baja la comida al perro y cruza de vereda para no toparse con vos, es una situación totalmente indigna. No tienen políticas que tiendan a resolver la situación. El desprecio, el desamor, la crueldad: esa es la política que llevan adelante”

¿La violencia otorga rédito político?

El consultor en comunicación Victor Taricco señala que, al principio, Jorge Macri no parecía encontrar su rumbo en la gestión de la ciudad: “En la comunicación, ahora se lo ve más afilado. Antes se lo veía de vacaciones”. Aunque sugiere que Jorge Macri no parece tener en claro sus aspiraciones, plantea la posibilidad de que su intención sea retener a la Ciudad de Buenos Aires para el PRO. Taricco sostiene que Macri está redefiniendo el perfil de los gobiernos del PRO tras la experiencia de dos mandatos de Larreta, quien había abarcado un espectro político más amplio. “Este corrimiento hacia políticas más represivas en torno a la ocupación del espacio público, responde a que no crezca una opción represiva por derecha”, afirma. Además, sostiene: “Apuntan a ser una expresión más de un gobierno de derecha en Argentina, tratando de conducir a la Libertad Avanza sino es que la Libertad Avanza los termina conduciendo a ellos”.

Desde Sociabilidad en los márgenes, crearon un fanzine informativo sobre cómo actuar ante situaciones de violencia institucional. Sepay explica: “Muchas veces se dice que la policía no puede hacerte requisas, pero las va a hacer igual. Entonces, ¿qué podés hacer? Es fundamental registrarlo”. Visibilizar la violencia, es la primera acción para reducirla.