«Una victoria de la democracia»

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro del nieto 133 en la Casa por la Identidad, en el año en que se cumplen 40 años de democracia. Se trata del hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, quien continúa desaparecida. Su abuela, Nélida Gómez de Navajas, fue una pieza fundamental de la Asociación y su hermano, Miguel “Tano” Santucho, hoy integra la Comisión Directiva.

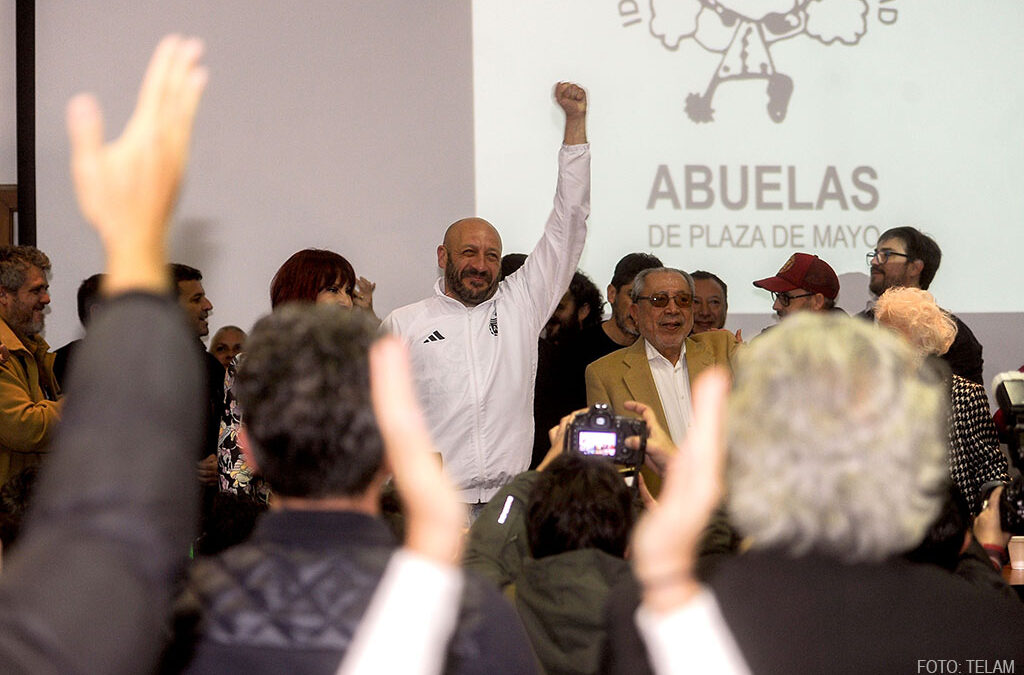

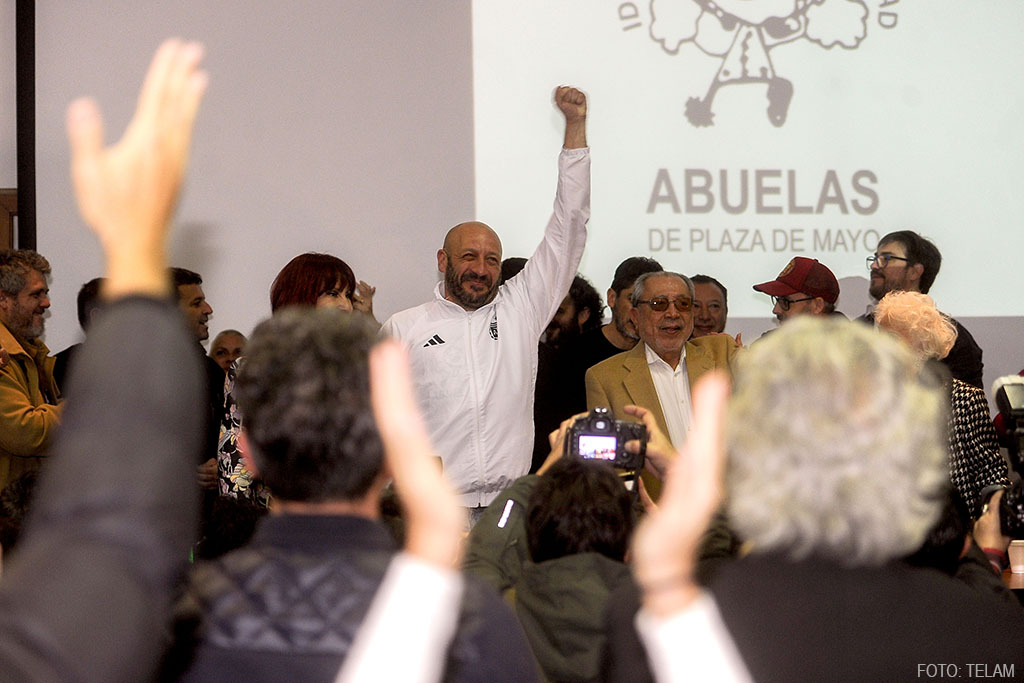

Este viernes, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa por la Identidad –ubicada el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)–, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del hijo del matrimonio Navajas-Santucho. El anuncio fue realizado por la presidenta de la Asociación, Estela de Carlotto, junto a Claudia Carlotto, directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “El nieto 133 hoy se encontrará con su papá, sus hermanos, su hermana y una familia enorme, atravesada por el terrorismo de Estado y también por una historia de lucha”, anunciaba el comunicado.

En la mesa se encontraban presentes Miguel «Tano» Santucho y Julio Santucho, hermano y padre, respectivamente, del nieto restituido 133, acompañados por otros integrantes de la familia. Del evento también participaron nietas y nietos restituidos e integrantes de organismos de derechos humanos. “Esto es una victoria de la democracia, una derrota de la dictadura, porque ellos nos quisieron quitar los hijos, y los estamos recuperando”, afirmó Julio Santucho.

Cristina Navajas

Cristina nació el 27 de septiembre de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Con Julio Santucho tenía dos hijos, Camilo y Miguel, y ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), al igual que gran parte de la familia. El 13 de julio de 1976, mientras Julio se encontraba de viaje, Cristina, junto a su cuñada Manuela y Alicia D´Ambra –compañera de militancia, que también estaba embarazada–, en compañía de sus hijos, fueron secuestradas por una patota de las fuerzas de seguridad. Los niños fueron dejados solos en el departamento.

Por testimonios de sobrevivientes se pudo saber que Cristina Navajas estuvo detenida en los centros clandestinos de detención y tortura Automotores Orletti, Protobanco y Pozo de Banfield. Aún continúa desaparecida.

Julio Santucho

Julio nació en Santiago del Estero en 1945. Es el menor de los diez hermanos Santucho. Conoció a Cristina Navajas en la Universidad Católica Argentina (UCA), cuando ambos estudiaban, ella Sociología y Julio Teología. “Entre detenidos, asesinados y exiliados los Santucho suman casi una veintena, diez de ellos aún desaparecidos y un niño o niña aún buscado”, detalla el comunicado de prensa de la restitución del nieto 133.

Cuando se enteró del secuestro de Cristina, Julio inició gestiones para sacar a sus hijos del país junto a Susana Fantino, una compañera del PRT-ERP, con quien tiempo después formó pareja y tuvo otra hija, Florencia.

«El hecho de haber encontrado a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte e inmensamente valiosa que fue mi mamá en el momento del secuestro y el parto”, declaró Miguel Santucho, del nieto restituido 133.

Buscar un nieto

El día del secuestro de las tres mujeres, la abuela Nélida Gómez Navajas –madre de Cristina– encontró en el bolso de su hija una carta en la que manifestaba estar convencida de encontrarse embarazada. De esta manera, Nélida se enteró de que Cristina estaba esperando otro hijo. Para el momento de su detención, Cristina tan solo tenía dos meses de embarazo. Gracias a las declaraciones de compañeros y compañeras de cautiverio de Cristina, entre las que se encontraba Adriana Calvo, se pudo confirmar que el embarazo de Navajas siguió su curso: “Soy Cristina Navajas, militante del PRT-ERP, cuñada de Roby Santucho y estoy embarazada”.

De esta manera, Nélida Navajas comenzó la búsqueda de su nieto posiblemente nacido en cautiverio en febrero de 1977. Se unió a las Abuelas de Plaza de Mayo, en donde dedicó su vida a la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Falleció en mayo de 2012, sin poder conocer a su tercer nieto.

“Mi mamá y mi abuela siguen viviendo en mí y en todas estas búsquedas, no estaría acá sin ellas. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte e inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento”, declaró Miguel Santucho.

“Él empezó una búsqueda sin muchos elementos, no tenía idea por dónde hacerlo. Hizo todo lo posible por recuperar su identidad”, subrayó Julio Santucho, padre del nieto restituido 133.

Tomar la posta

Miguel “Tano” Santucho volvió nuevamente a la Argentina en 1985, cuando Nélida ya era secretaria de Abuelas. Sin embargo, recién en 1993 se radicó definitivamente en el país y se comprometió con la lucha por los derechos humanos y con la historia de su familia. En 2012, con el fallecimiento de Nélida, Miguel prometió continuar con el legado de la lucha de su abuela. En 2021, testimonió por primera vez en un juicio de lesa humanidad en la causa abierta por los Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, en donde reveló que fue un graffiti lo que marcó esta decisión: “«Santucho Vive» vio en una pintada en una manifestación estudiantil en 1992 cuando regresó por segunda vez a la Argentina. Este fue el detonante para «hacerse cargo de su historia»”. Actualmente, Miguel es miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y brinda su trabajo cotidiano al servicio de la búsqueda de nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina.

La restitución

De acuerdo con el comunicado oficial, el nieto 133 se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo a partir de una presentación espontánea. Desde joven tuvo dudas de su identidad. El pasado miércoles 26 de julio, la CoNaDi lo citó para informarle que el examen de ADN realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confirmó que era hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. “Esta restitución es una felicidad inmensa y una inyección de energía que me hace creer que todo es posible y que vamos a encontrar a todos los que faltan”, remarcó Verónica Castelli, quien encontró en 2008 a su hermana apropiada.

El 24 de marzo de 1977, el nieto 133 había sido anotado como hijo propio por un integrante de las fuerzas de seguridad y una enfermera. Julio Santucho reconoció la enorme voluntad de su hijo restituido por encontrarse con su familia: “Él empezó una búsqueda sin muchos elementos, no tenía idea por dónde hacerlo. Hizo todo lo posible por recuperar su identidad”. Apenas se enteró de la noticia, el nieto manifestó sus ganas de conocer a su familia biológica. “No tengo dudas de que vamos a estar juntos el resto de nuestra vida porque nos buscamos, nos quisimos encontrar y realmente el abrazo que nos dimos hoy es para siempre”, afirmó Miguel Santucho.

Por su parte, María José “Cocó” Lavalle Lemos, restituida en 1987, enfatizó en la importancia de “el mecanismo que creó Abuelas para que los chicos que duden de su identidad se puedan acercar y analizarse funciona, es lo que le dio la respuesta al nieto 133”. En esta línea, Manuel Gonçalves Granada otro nieto restituido, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas y director ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) destacó que “el aporte de CoNaDi acá es una demostración de que las políticas de Estado que se crearon gracias a la lucha de las Abuelas son fundamentales para que se pueda encontrar a los nietos y nietas que buscamos”.

La búsqueda continúa

“Este nuevo caso es el resultado de una sociedad que, tras 40 años de democracia, sigue exigiendo saber qué pasó con las y los desaparecidos y con los cientos de bebés, niñas y niños apropiados, y apostando a la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos”, sentencia el comunicado de prensa, y agrega: “El origen de cada apropiación nos recuerda lo violento y asesino que puede ser el Estado al servicio de la opresión y el terror, pero las restituciones ponen de manifiesto el valor de la vida democrática, los derechos conquistados y las libertades ganadas”.

Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o sabés de alguien que puede ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, comunicate con Abuelas o CoNaDI.