«El best seller capta el humor social»

¿Por qué un texto político se convierte en un éxito editorial? Ezequiel Saferstein se hizo esa pregunta para desarrollar su tesis doctoral, que después convirtió en… un libro.

Ezequiel Saferstein es Magíster en Sociología de la Cultura por el Idaes/Unsam y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es investigador del Conicet en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI/Unsam) y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En ¿Cómo se fabrica un best seller político? La trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública (Siglo XXI Editores) analiza aquella categoría de libros y su impacto en la sociedad.

¿Esta obra la escribiste con la intención de que sea un best seller político?

No, (se ríe). El libro es el resultado de una tesis de investigación de varios años del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hay una intención de proponer una mirada sobre la política, la cultura y el mundo editorial que tenga una llegada más amplia, a un público que le interesen las ciencias sociales, pero que no venga necesariamente de ese ámbito o no consuma artículos académicos.

¿De qué manera inciden en la agenda pública los best seller políticos?

Se instaló la idea de que la gente ya no lee o que los libros fueron reemplazados por otros medios, como la televisión o la radio, u otras plataformas de comunicación, como las redes sociales y los portales digitales. Lo que descubrí en mi investigación es que no hay tal reemplazo sino que el objeto libro sigue siendo un artefacto cultural relevante que pasó a convivir con otras plataformas. Los autores de best seller no son sólo autores de libros, también intervienen en otros espacios. Se arma un circuito donde diferentes medios de divulgación se van complementando y te encontrás, por ejemplo, a un autor de best seller político que conduce un programa de radio y, a su vez, escribe una columna los domingos en el diario. Así se conforma un dispositivo de comunicación potente, donde el libro se destaca entre las distintas plataformas y es valorado por la sociedad argentina. Un autor de libros gana un mayor prestigio dentro de este circuito comunicacional.

Los lectores no suelen pensar que el libro que van a leer fue un fenómeno planificado para vender, como mencionas. ¿Creés que todo best seller cumple con ese requisito de ser construido con la intención de captar la atención de un segmento de la sociedad en un determinado momento histórico?

La dinámica del best seller es muy compleja y la demanda es contingente, no es unilateral. Defino como fenómeno planificado a esa búsqueda permanente del sector editorial, es decir la industria cultural y del entretenimiento, las empresas transnacionales y los editores, de encontrar el tema, el libro o el autor que terminará posicionándose en el mercado. Comercialmente se suele apostar a determinados autores que tienen una presencia importante o un piso de venta ya consolidado. En ese caso, sí es planificado porque no hay tanta sorpresa como sí la hay con autores poco conocidos que logran llegar a un best seller político. Las apuestas más conservadoras pueden ser con autores como Luis Majul o Marcos Aguinis, que tienen un segmento social garantizado y cuentan con mayor posibilidad de divulgación. Sin embargo, las grandes editoriales tienen muchísimos sellos y necesitan nutrirse de autores prestigiosos, como *escritores nobeles* de Literatura, que no suelen ser los que generan mayores ganancias, pero hacen a la complejidad de las grandes industrias culturales y le agregan valor a su catálogo.

En el capítulo “El best seller sale a la calle” citas a la socióloga Eva Illouz, que realizó un estudio sobre el éxito de la novela Cincuenta sombras de Grey, quien afirma que “un best seller existe porque capta valores y actitudes, o bien dominantes o bien subyacentes, que transitan nuestro inconsciente social”. ¿Creés que esta habilidad o cualidad aplica también para los best sellers políticos?

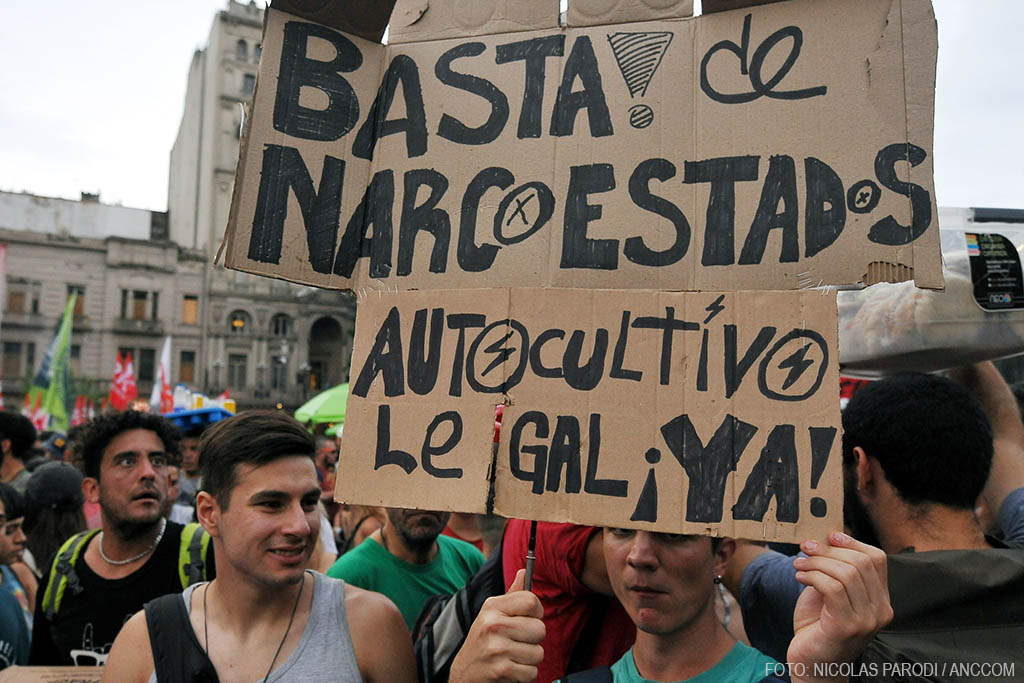

Sí, los best seller captan el humor social, algo que quizás se intuye pero todavía no está materializado, esa es la relevancia y habilidad de los editores. Sabemos que hoy las empresas de big data logran predecir consumos de la gente a través de la información que recogen los algoritmos y con ese conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores se logran vender los productos. En el periodo que abordé, los editores siguen siendo muy valorados en tanto agentes sociales o intermediarios culturales que pueden identificar cuál es el tema, autor o libro que va a funcionar a partir de su “olfato” o capacidad de análisis editorial sobre la coyuntura y la audiencia de ese momento. Un ejemplo de esto son los libros publicados sobre los años ‘70 que se publicaron en pleno auge de las políticas de memoria, verdad y justicia del gobierno kirchnerista, que tienen una visión reaccionaria y, en algunos casos, cercana a la posición militar, como las obras de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel, o los títulos publicados entre 2007 y 2009 por Juan Bautista Yofre. Son libros con un éxito editorial sin precedente, que se comercializaron en firmas muy grandes que lograron identificar un interés social y se convirtieron en best seller. Si lo miramos retrospectivamente, podemos observar que este éxito editorial fue incorporado en el gobierno que vino después, en 2015 con Macri. Un caso concreto fue el de Pablo Avelluto, ex director general de la editorial Sudamericana que se dedicó a estudiar y detectar las temáticas de la discusión política que circulaban en la sociedad, se constituyó como una figura clave de la gestión macrista. Ciertos temas y autores anticiparon lo que luego se hizo efectivo con el voto en el 2015. Esto es una muestra de que el mundo editorial es otra dimensión desde la cual se puede mirar el escenario político.

Por nombrar sólo algunos títulos: Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991), Argentinos (Jorge Lanata, 2002), Fuimos todos (Juan Bautista Yofre, 2006), Operación traviata: ¿quien mató a Rucci? La verdadera historia (Ceferino Reato, 2008), El dueño (Luis Majul, 2009) y Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019)…la característica en común de estos éxitos editoriales es que tienen un discurso opositor al gobierno de turno. ¿Sólo es posible un best seller político que tenga un tinte contrahegemónico?

Es cierto que los autores que los principales best seller políticos apuntan a un discurso contrario al gobierno de turno. Cuando salió Robo para la corona (Horacio Verbitsky, 1991) toda la editorial Planeta ofrecía libros que hablaran sobre la corrupción del gobierno menemista. Durante el gobierno de Macri, el principal best seller fue Sinceramente (Cristina Fernández de Kirchner, 2019) con un discurso “opositor” se presentó como un elemento que permitió repotenciar la figura de Cristina y fue una herramienta para la campaña presidencial de 2019. Los editores coinciden que los libros antikirchneristas venden mejor por el segmento social que compra esos libros.

Más allá de la construcción de estos artefactos culturales para distintos públicos, ¿los lectores argentinos están preparados para consumir una lectura política desintencionada de las tendencias sociales y con los intereses puestos en la búsqueda de la verdad y no en un fin meramente lucrativo?

Sí, hacia el final del libro cierro un poco con esa idea. Gran parte de esos libros, de los best seller políticos, se escriben muy rápido. Hay una idea de que es preferible que salga rápido y con menor calidad porque son temas muy coyunturales. Existe la tensión entre el fin comercial y la búsqueda de incidir en una época. Pero también se pueden encontrar obras con un mayor tiempo de elaboración en editoriales de menor tamaño, como la editorial Marea o en la colección especial de Siglo XXI, Singular, que se publicaron varios libros que tienen una relación distinta con la coyuntura y otra pretensión de profundidad, como sucedió con Gabriel Vommaro o Paula Canelo, entre otros. Las editoriales tienen que hacer ese balance entre el tiempo de publicación y la calidad del libro, y esto último puede repercutir en su éxito.