La pandemia se ensañó con las prostitutas

Un estudio del CONICET junto con la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina señaló que, tras el aislamiento, el 74% de las entrevistadas acumuló deudas por alquiler, el 55% sufrió amenazas de desalojo y el 24% se vio obligada a dormir, al menos una vez, en la calle.

La pandemia por covid-19 aumentó los niveles de precarización en muchos sectores de la sociedad y puso sobre la mesa una serie de desigualdades estructurales que hoy están siendo visibilizadas. Ese es el caso de las personas que se dedican al trabajo sexual, cuya situación de vulnerabilidad se profundizó en este contexto. De modo que, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se acercaron al CONICET con el objetivo de relevar el estado actual del sector, en pos de esbozar alguna propuesta de política pública que vele por una mejor calidad de vida. Así nació el Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

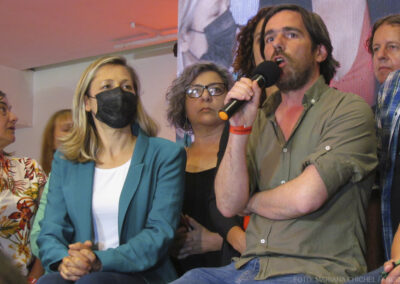

En palabras de Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, este informe busca: “Poder dar cuenta de la forma de vida comunitaria de las trabajadoras sexuales, de la incapacidad de acceder a una vivienda y de las dificultades que aún hoy se nos presenta día a día para alquilar una habitación en un hotel. Y para dar cuenta, también, de la ausencia del Estado y, sobre todo, del rol que tuvo la policía en todo este contexto de crisis sanitaria”.

El relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, mayores de 18 años, que habitan el barrio porteño de Constitución. El informe se centra, principalmente, en dos aspectos: el acceso a la vivienda y la violencia policial. En tal sentido, Orellano señala: “Las trabajadoras sexuales vivimos la pandemia como uno de los momentos más difíciles que debimos atravesar como colectivo. Fue un contexto de mucha angustia e incertidumbre, donde atravesamos muchas dificultades que tienen que ver con lo alimentario, con lo habitacional y, sobre todo, con el recrudecimiento de la violencia institucional”.

«Se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación de precariedad de todo el colectivo”, afirmó Cecilia Varela.

Emergencia alimentaria y habitacional

Según los datos que arroja el informe, el 88% de las entrevistadas alquila y 8 de cada 10 lo hacen en casas de pensión o alquiler. Inclusive, hubo una pequeña porción de las entrevistadas que, al momento del relevamiento, se encontraba en situación de indigencia: el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

La investigación fue liderada por la antropóloga Cecilia Varela, quien estuvo acompañada por su equipo de trabajo. La investigadora afirma que “en los primeros meses de la pandemia se multiplicaron las amenazas de desalojo por toda la Ciudad y, por supuesto, los trabajadores en la informalidad fueron aquellos que más difícil la tuvieron para producir ingresos que permitieran costear los alquileres. Al volverse eso imposible, se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación mucho más profunda y estructural de precariedad de todo el colectivo”. El 55% sufrió amenazas de desalojo y, alrededor del 50%, se mudo más de tres veces durante la pandemia.

Además, “el 74% acumuló deudas por el alquiler de la vivienda; y esa es una población que sale endeudada por la imposibilidad de haber costeado sus alquileres durante los meses en que estas trabajadoras, que están en mercados informales, no pudieron generar ingresos. Por otro lado, el 61% sufrió aumentos de alquiler, eso quiere decir que el congelamiento de alquileres que se había establecido el decreto 320 no se cumplió”.

En el marco de este contexto crítico, desde AMMAR pusieron en marcha distintas estrategias de “construcción organizativa” para subsistir. “No hubo cuarentena para las delegadas de los hoteles, de los barrios, ni para las referentes de AMMAR”, asegura Orellano. La dirigente cuenta que en todas las sedes del sindicato, a la entrega de preservativos y elementos de higiene, se le sumó la asistencia alimentaria. El gremio también tuvio un rol central en el acompañamiento legal de las denuncias de violencia policial. Así como, por otro lado, puso en marcha la creatividad para asistir a aquellas compañeras que no tenían permiso para circular y vivían lejos de la zona, de manera que se veían imposibilitadas de trabajar.

Respecto al rol del Estado, Orellano hace hincapié en que las instituciones estatales con las que articulan, en una primera instancia desconocían las problemáticas y las demandas del colectivo, pero fueron aprendiendo en el camino. Durante la pandemia, la Casa Roja se transformó en una sede de acompañamiento y de asesoramiento: desde AMMAR se pusieron al hombro la tarea de averiguar, caso por caso, si sus afiliadas podrían aplicar a algún plan social, tarjetas alimentarias o subsidios habitacionales.

La digitalización obligada implicó una gran dificultad “ya que, no solamente en nuestro colectivo muchas no cuentan con herramientas como un celular o conexión a wifi, sino que en algunos casos tampoco cuentan con el conocimiento de cómo hacer un trámite online, por ejemplo, o como bajarte el DNI al celular, que en otras generaciones está super claro”, explica Orellano. En tal sentido, señala la importancia de que el gobierno contemple estas limitaciones a la hora de diagramar políticas públicas.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía acceso al menos a un programa social estatal. Los datos estadísticos evidencian que el acceso a programas habitacionales, programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el programa Ciudadanía Porteña) y al Potenciar Trabajo aumentó entre un 22% y el 26%.

Nunca con la yuta

Otra de las preocupaciones que aborda el informe es “el aumento de las denuncias contravencionales por oferta y demanda de sexo en el barrio de Constitución, a contrapelo de la tendencia general en la Ciudad hacia la disminución entre los años 2019 y 2020. Se redujo a la mitad en un barrio típico de trabajo sexual, mientras que en Constitución aumentó a más del doble”, afirma Varela. En tal sentido, explica que la particularidad de Constitución es que se trata de un barrio en el que las trabajadoras sexuales, además de desarrollar su oficio, viven.

“Este aumento no se dio solo por la actitud proactiva de las fuerzas de seguridad, sino también por las denuncias de los vecinos. Entonces, ahí creemos que las alertas por los cuidados sanitarios se sobreimprimieron sobre poblaciones que ya son consideradas indeseables y peligrosas por los vecinos del barrio, quienes sistemáticamente las denunciaron en los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal”, continúa.

Según el relevamiento, el 73,3% de las encuestadas experimentó alguna situación conflictiva con la policía: a más del 50% les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; a más del 30% las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones refieren a ser detenidas en la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hayan realizado; o haber sufrido violencia física u hostigamiento.

Inclusive, en muchos casos, la policía utilizó el artículo 205 del Código Penal (que establece la detención del que violare las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia), para controlar los movimientos de quienes ejercen el trabajo sexual incluso, en algunos casos, cuando iban a adquirir los elementos básicos para la subsistencia.

Varela señala que una de las recomendaciones que proponen desde el equipo de investigación es la “derogación del Artículo 86 del Código Contravencional, que penaliza la oferta y demanda de sexo porque, como ya viene demostrándose, esas actas no se traducen en condenas judiciales. La última condena judicial es del año 2016, pero la persistencia de ese artículo, habilita el hostigamiento permanente de las trabajadoras sexuales”.

Orellano señala que también se pensaron políticas que aporten a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que existe una construcción social de criminalidad sobre ellas. Eso se traduce en que “el 70% de las intervenciones que realiza la policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al artículo contravencional 86, surgen a partir de denuncias de los vecinos”. Por ende, “es importante poder realizar campañas que logren desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que las ponga nuevamente como un sujeto porque también son vecinas que pueden generar canales de diálogo para resolver los conflictos de otra manera, y no bajo la intervención punitiva”, asegura.

Otras de las recomendaciones son “poder pensar políticas públicas que contengan la realidad y los modos de vida de manera comunitaria que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual. Cuando se piensan políticas estatales para el acceso a la vivienda, se piensan políticas que no contemplan que hay personas migrantes que no tienen documentación, que los subsidios habitacionales no abarcan la totalidad real de lo que las compañeras abonan. Estamos hablando de subsidios habitacionales con un piso ocho mil pesos, cuando las compañeras pagan a partir de dieciséis mil pesos una habitación. Se pensó en programas de acceso a la vivienda que contemplan digamos esta realidad”, concluye la Secretaria General de AMMAR.