Las primeras sufragistas

Un día como hoy, pero de 1951, se llevaron a cabo las primeras elecciones con sufragio femenino en Argentina. A través de sus tres historias, Martha (92), Norma (90) y Noemí (90) recuerdan el día en que la mujer tuvo voz y voto por primera vez.

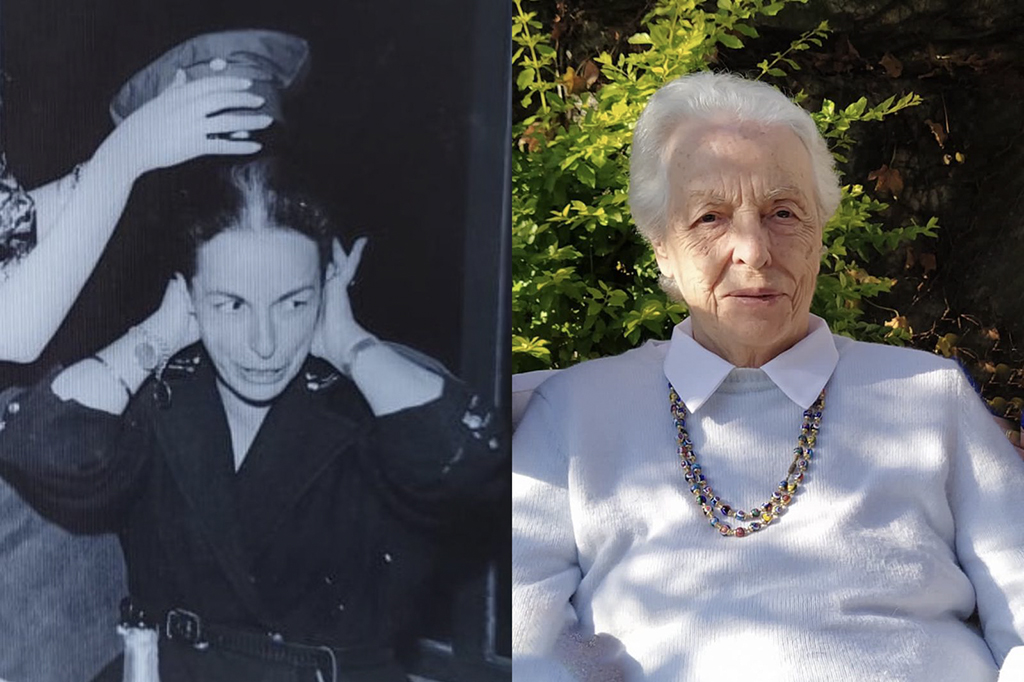

Noemí Rina Casas era estudiante cuando se llevaron a cabo los comicios del 51.

En un piso alto y luminoso, en la localidad bonaerense de Beccar, una mujer sostiene su tablet. Se trata de Martha Justa Torres, quien a sus noventa y dos años utiliza el dispositivo para mantenerse informada sobre el trabajo de sus hijos y leer el diario. Le gusta estar al día con la política, un interés que tiene desde su adolescencia. Ella, radical, y su hermano Fernando, peronista, ya compartían charlas de política en 1947, cuando la Ley 13010 estableció el sufragio universal en Argentina.

Oriunda de San Isidro, Martha es una de las 3.5 millones de mujeres que entraron al cuarto oscuro en aquel histórico 11 de noviembre de 1951, cuando el voto femenino finalmente llegó a la urnas. “Fue emocionante que por primera vez se acordaran de las mujeres”, expresa. “Por supuesto que cuando sucedió muchos no estuvieron de acuerdo. En aquel entonces ellos eran súper-hombres, y con el voto femenino eso se fue nivelando”.

Martha, quien había perdido a su madre a los 12 años, finalizó sus estudios al terminar la primaria. «Me mandaron a aprender costura, que no me gustaba», menciona sobre sus años adolescentes. Aunque la sociedad la educara para ser una niña ‘bien’, en privado tenía una afición que en ese entonces era vista como masculina: el amor por los autos. Años más tarde, ella fue una de las primeras mujeres de su familia en votar, un compromiso que asumió en esa ocasión y para toda la vida. “Hasta la última votación, me presenté”, asegura. A sus 92 años recibe asistencia permanente y se siente limitada físicamente, pero su mente sigue fresca. De cara a las elecciones de 2023, pondera la posibilidad de quedarse en su casa. “Como me cuesta movilizarme, pensaba no votar, pero me parece que voy a ir”, concluye.

Martha es una de las 3.5 millones de mujeres que entraron al cuarto oscuro en aquel histórico 11 de noviembre.

«Decían que no íbamos a saber votar, que nos íbamos a asustar en el cuarto oscuro. Yo me vestí como para ir a misa», recuerda Noemí.

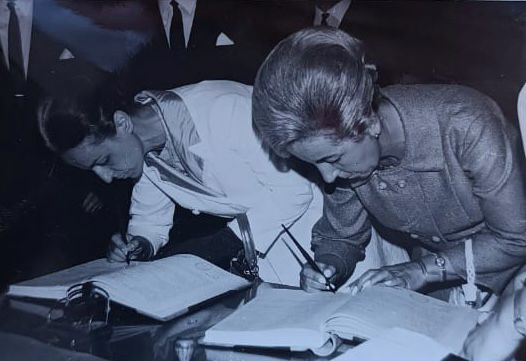

Un rato más tarde, del otro lado del teléfono, Norma, que vive en San Isidro, hace memoria y vuelve al pasado. Ella y Martha no se conocen, pero están unidas por una experiencia común. Nacida en la navidad de 1931, Norma Elena Montero fue otra de las mujeres presentes en la primera votación mixta del país, un suceso que recuerda llena de alegría. “Cuando se promulgó la ley yo era una chiquilina, pero ya estaba metida en la política gracias a mi papá. Fui a votar con mucha ilusión, y lo hice en la escuela donde había estudiado toda la vida”, cuenta con entusiasmo. Aquel noviembre marcó dos momentos bisagra en su vida: el 11, las elecciones, y el 30, el día en que se recibió como maestra.

Evoca aquellos tiempos como una época de grandes cambios, de los cuales sigue conversando con sus ex compañeras de curso setenta años más tarde. Para hacer más memorable el recuerdo, cuenta que su hermana fue presidenta de mesa en ese entonces, lo que significó que no solo pudo votar sino que tuvo su libreta firmada por una mujer.

Pensando en su versión de aquel entonces, Norma sostiene que “hoy una mujer de 19 años está más formada e informada de lo que estábamos nosotras”. A pesar de que lamenta la grieta que se ha fortalecido en la política nacional, asegura que nunca faltó a elecciones. “Hasta el último día de mi vida, y aunque sea en silla de ruedas, voy a ir a votar. Me llevé muchas desilusiones, pero uno siempre vota con la esperanza de que el país sea mejor”, piensa.

Noemí Rina Casas, quien cumplió 90 años el septiembre pasado y que vive en Adrogué, también era estudiante cuando se llevaron a cabo los comicios del 51. “En ese entonces yo era estudiante de Odontología. Aunque no fueran mis ideas, en ese gobierno la Escuela de Odontología se convirtió en Facultad y pude ser doctora”, explica. Hasta 1946, la carrera había constituido una especialización dentro de Medicina. Subraya que el clima universitario era un claro reflejo de las desigualdades de la época: “En Odontología seríamos 10 mujeres y 50 hombres. Mi abuela no me lo perdonó nunca, el ser universitaria”.

Después de aquel 11 de noviembre, algo mutó. “Fue una revolución interna, la Facultad cambió. Quizás nos miraron de otra manera, como seres humanos. Fue un paso adelante. Yo voté en la escuela donde había cursado mis estudios primarios y donde más tarde fui odontóloga, hay mucha historia. Ser parte de eso por primera vez me emocionó mucho. Como decía mi abuela, me vestí como para ir a misa”, dice con la voz quebrada y llena de emoción.

Según ella, el sufragio universal desataba una fuerte puja de poder también por fuera de las urnas. “La mujer no tenía lugar para decir su opinión, para nada. El hombre era el hombre, y todavía tiene su machismo. En ese sentido, el voto fue un adelanto muy grande. Decían que no sabíamos votar, que íbamos a asustarnos en el cuarto oscuro. Yo creo que a ellos no les gustó mucho, pero bueno, no todo en la vida a uno le gusta”, comenta con humor.

Noemí, quien a sus noventa años estudia italiano, hace un curso literario y va a gimnasia, sostiene que nunca hay que retirarse, ni de la democracia ni de la vida. “Yo voté siempre, aunque ya estoy eximida lo hice igual. Habré votado bien, mal, no lo sé. Pero lo hace uno siempre con el corazón”.

Nueve décadas más tarde, Noemí reivindica a Alicia Moreau de Justo redactando un proyecto de ley para lograr el sufragio femenino en el 32, y festeja aquel día del 47 en el que escuchó por la radio que la ley se había sancionado. Con tanta vida vivida, mira el progreso social con ojos de esperanza y cree que todavía queda mucho camino por recorrer, pero que el escenario es optimista. “Cuesta, a las mujeres nos cuesta todo. Pero no por eso hay que rechazarse. Adelante”.