«El sistema penal está preparado para sostener y cristalizar la desigualdad»

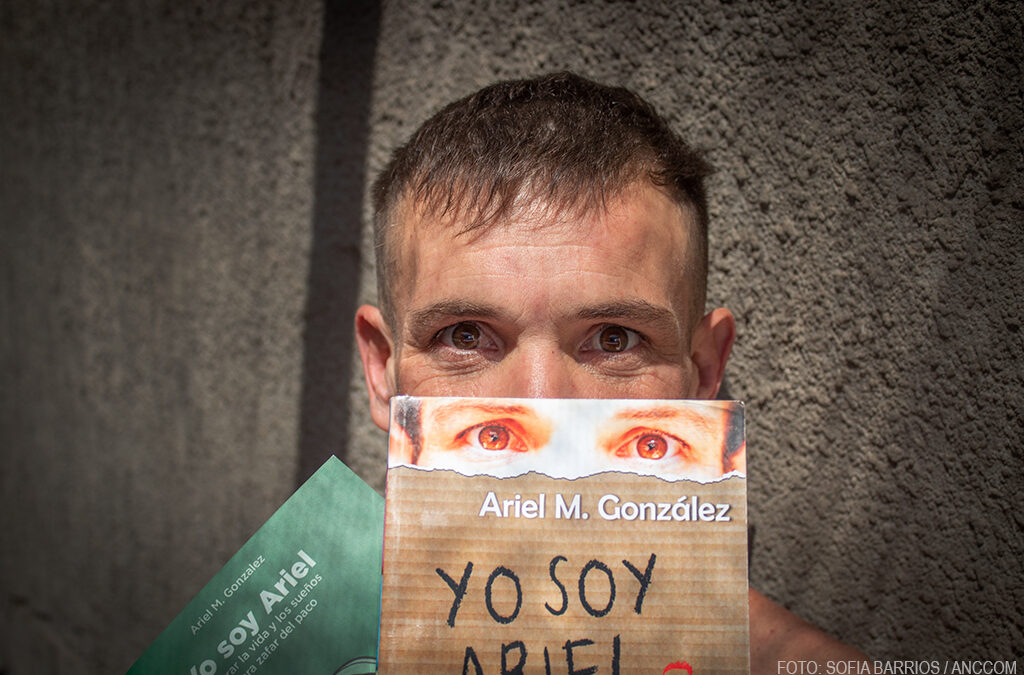

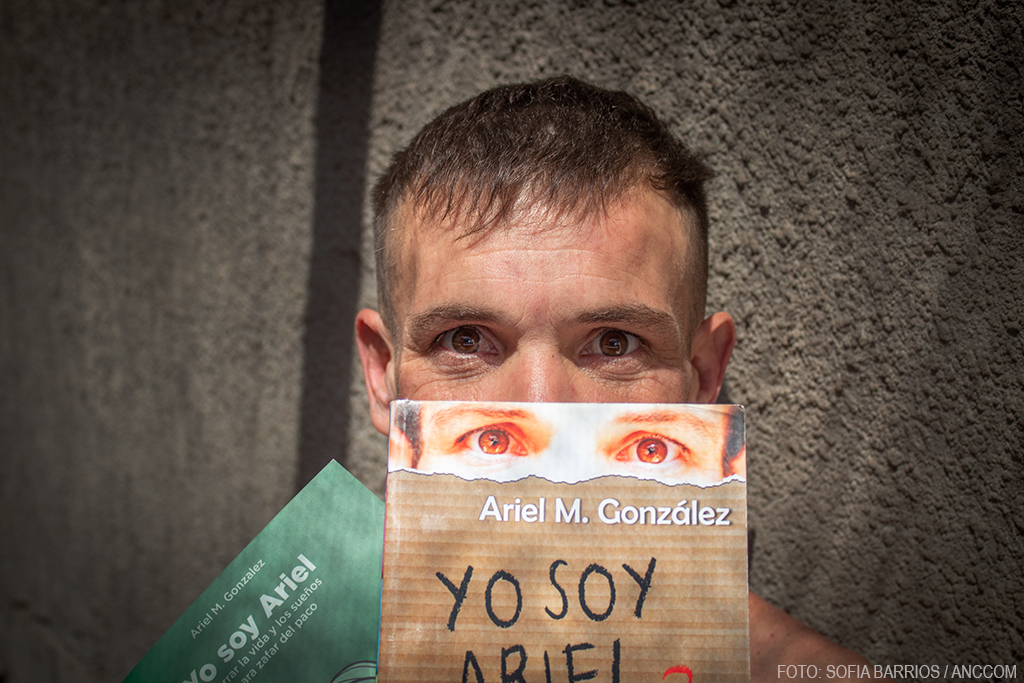

Julián Axat es hijo de desaparecidos, militante de derechos humanos, abogado y poeta. Durante seis años ocupó el cargo de defensor penal juvenil en La Plata. Hace unos días presentó su libro “Diario de un defensor de pibes chorros”. En esta entrevista radiografía a la familia judicial y la máquina policial.

El abogado y poeta, Julián Axat, presentó su último libro Diario de un defensor de pibes chorros, en la Biblioteca Nacional, junto a un panel conformado por la abogada Claudia Cesaroni, el defensor público Ramiro Dos Santos Freire y el periodista Horacio Cecchi el pasado lunes 12. La obra, publicada este año, reúne una selección de relatos en primera persona sobre los casos que le tocó abordar en sus años como defensor penal juvenil. En esta entrevista, el autor conversa sobre la realidad de los adolescentes que entran al sistema penal, el modus operandi judicial, el rol de las feminidades, la justicia clasista y las operaciones mediáticas de los policiales.

Partiendo del título, ¿quiénes son esos pibes chorros?

Yo empiezo por la negativa describiendo a los pibes tal como los nomina el sistema, cómo nominan los medios a esos adolescentes de las periferias urbanas y que asumen una violencia principalmente masculina. En ese sentido prefiero nominarlos de entrada desde ese punto de vista negativo porque me parece que justamente el desafío es desarmarlo, deconstruir ese rótulo. Entonces directamente le pongo el título de ese modo como una provocación. Parto de la negatividad en la cual están enredados. Mi desafío en el libro es desarmar ese estigma para mostrar que debajo de él hay humanidad. Seres de carne y hueso, con todos los problemas que tiene el ser humano que además están atravesados por la pobreza, la violencia más estructural de la sociedad. El objetivo es partir de esa negatividad para encontrar una positividad. El progresismo en general hace al revés, dice “ningún pibe nace chorro”, me parece que esa operación es más simple porque es declamar de entrada que todos los pibes son buenos, inocentes y el sistema es malo. Está bien pero es una simplificación. Me parece que si yo hubiera partido de ahí hubiera sido más fácil pero poco honesto. Todos los pibes son considerados chorros, entonces mi desafío es demostrar, con estrategias legales y simbólicas de un defensor de personas consideradas enemigas de la sociedad, que debajo de un pibe chorro hay un ser con un montón de problemas y vulneraciones y lo hacen más cercano a lo que nosotros lo pensamos, más parecidos a nosotros mismos.

¿Qué otros actores están involucrados dentro de esta figura?

El libro busca romper con algunos lugares comunes. Por ejemplo, cuando se habla de pibes chorros: hablemos de pibes de clase media que cometen delitos, hablemos de los autores intelectuales que están detrás de todo, hablemos de los adultos que los reclutan para cometer delitos, hablemos de las redes de trata que muchas veces los tienen atrapados como soldaditos, los usan como carne de cañón y luego los descartan. Hay un montón de complejidades detrás de la figura del pibe chorro que como no se analizan queda aislada y los medios se enfocan en eso.

¿Por qué no se analizan?

Porque hay un interés político y económico de sostener el sistema penal a sus mismos clientes. A los pobres y a los jóvenes pobres. Porque es mucho más fácil tirar debajo de la alfombra aquello que es considerado siempre la misma mugre para que la sociedad siga reproduciendo la desigualdad estructural. Lo importante es alumbrar a esos sectores a los que no se apunta. El sistema penal está preparado para sostener y cristalizar aquella desigualdad representada en la concentración de la riqueza en pocas manos. Lo mismo sucede con los estereotipos. Sostiene un sistema patriarcal y normado donde los migrantes, las personas trans, las comunidades originarias, los pibes o los niños siempre se descartan.

Siguiendo con el título, ¿quién es ese abogado defensor?

La figura del defensor oficial de pobres y ausentes en la justicia argentina está bastante relegada. Siempre aparecen el fiscal y el juez como los protagonistas de una justicia más importante y el defensor que se designa para aquellos que carecen de recursos económicos o son ausentes y necesitan una representación es una figura devaluada. Sin embargo, los tres tienen el mismo rango jerárquico y cobran el mismo salario. El rol de la defensa pública ha sido dejado de lado por el sistema y principalmente también por los jueces y fiscales. Lo que sí está sobrevaluado es la figura del abogado pagado por honorarios. La defensa pública que debería ser autónoma e independiente, es burocrática y refleja los otros dos poderes. Y ha quedado como la cenicienta del sistema: ha sido citada al baile pocas veces y ha sido siempre en carroza. Pocas veces se convierte en una princesa, pero le dura poco. Pero debe cambiar su actitud. En mi caso, yo me convierto de la noche a la mañana en un defensor disruptivo, molesto, que busca la misma participación de los jueces y los fiscales en las audiencias. Y lo más importante de todo, hace hablar a sus defendidos por ellos, en contra de la vieja tradición de mantener en silencio a sus asistidos. Quise romper con todo eso y hacerme cargo de una defensa pública activista.

¿Esa decisión es la que te hizo entrar a ese mundo?

Yo entré a trabajar a los 20 años en la Defensoría de Pobres y Ausentes, de pinche, cosiendo expedientes. Fui haciendo toda la carrera ahí y a los 30 decidí concursar el cargo titular de defensor, pero preferí hacerlo de adolescentes. Me pareció más interesante porque tienen más chances que los adultos, que ya están cocinados. Si yo estaba de entrada con el adolescente que ingresaba por primera vez al sistema podía tratar de evitar que ingresara después como adulto.

¿Esta actitud rupturista tuvo algún costo?

Yo sabía que cuando asumía mi tarea, por el tipo de inversión que iba a hacer y por el tipo de compromiso que iba a asumir, tenía un plazo de vencimiento. Y lo tuvo cuando inicié la causa con la cual se investigó el número de muertes como consecuencia de la inundación de la ciudad de La Plata en 2013, que me costó un juicio político del que luego fui absuelto. Pude renunciar sin ningún tipo de prontuario, pero si fue el costo político que pagué.

Las mujeres que asumen un rol de juezas de menores, lo hacen con un rol masculinizado porque el patriarcado judicial se los exige de ese modo.

Retomando el título, ¿por qué un diario?

En la justicia argentina no hay un registro de un magistrado que cuente en primera persona lo que fue el ejercicio de ese rol con algún intento de honestidad. Además retoma la voz de Roberto Arlt porque me pareció que las aguafuertes eran el registro más cercano a lo que yo quería escribir para que todo el mundo pudiera entender de qué estaba hablando. Yo no quería escribir un libro de derecho, una novela o más poesías. Quería escribir algo sencillo símil a algunas notas que salen en los diarios, con un registro cuasi periodístico y literario. Con eso buscaba transmitir la experiencia de lo que me tocó vivir.

En el libro hay un capítulo dedicado a “la piba” donde hacés mención de tres categorías de las feminidades que intervienen en el universo de la justicia a chicos, chicas y adolescentes. La primera figura es la piba chorra, ¿cómo la describís?

Las tres categorías son víctimas del patriarcado. La considerada piba chorra porque se le exige en los barrios reproducir una rudeza y una forma similar a la del pibe que asume un rol de provisión y violencia, por fuera de su autopercepción femenina, a modo de defensa. Entonces, muchas veces cometen los mismos actos y quedan atrapadas por las madejas de la policía. En el caso del libro, un hombre quiso abusar o acosar a “la piba” y ella se defendió porque estaba embarazada y se sintió desprotegida; fue víctima pero se convirtió rápidamente en victimaria al acuchillar. Sin embargo, ella es víctima de ese patriarcado. Y si bien el porcentaje de mujeres infractoras del sistema penal juvenil es bajo, en los casos que ocurre quedan prisionalizadas.

También está la jueza, una feminidad que encarna el poder desde un lugar masculino. ¿Por qué se da de esta manera?

Las mujeres juezas, que asumen un rol de juezas de menores, asumen un rol masculinizado porque el patriarcado judicial se los exige de ese modo y se involucran en un lugar masculino que exige juzgar los hechos como si fueran hombres, y dentro de los patrones de los hombres. Por ejemplo, a las madres de los chicos presos les dicen que han malcriado a sus hijos, y por eso se han transformado en menores delincuentes, por lo tanto hay que quitarles la patria potestad e institucionalizarlos y todas las figuras del patronato de la infancia contra esas madres que han hecho lo que han podido porque están tan atrapadas como esos pibes en un sistema de violencia, en un círculo de vulneración. Esas juezas, en vez de analizar la situación arrasan en el modo de juzgamiento con violencia simbólica masculina, tratando a esas madres de “malas” madres. Yo las considero juezas que de algún modo son alienadas y reproducen el sistema patriarcal sobre esas madres y sus hijos.

En tercer lugar mencionás a las madres. ¿Qué rol cumplen en este sistema?

La tercera categoría, las madres víctimas que acompañan a sus hijos en el flagelo de sus vidas arrasadas por la violencia institucional, la droga y el encierro, son madres que asumen esas tragedias en su cuerpo junto a sus hijos, verdaderas heroínas del sistema. Porque muchas veces sus hijos son asesinados por la policía y tienen que continuar por la reconstrucción de la verdad, por lo que pasó y por la memoria de su hijo. En este caso yo le dedico el libro a una de esas mujeres, a Fernanda Nicora. Me pareció que este libro tenía que estar dedicado a una mujer así. Las madres de víctimas de la violencia institucional son descendientes de las Madres de Plaza de Mayo, que inevitablemente aparecen como la figura central de esta problemática. Es un libro que habla especialmente de los jóvenes varones de las barriadas que están atravesados por la violencia. Pero donde la figura de la mujer es central en esas vidas. Entonces, de algún modo el libro también tiene que abordar el tema de los feminismos tangencialmente, y su liberación de esas masculinidades que las atraviesan.

En otro capítulo traés a los pibes rubios. ¿En qué se diferencian de los protagonistas del libro?

Las infracciones al sistema penal están democráticamente distribuidas en los sectores sociales juveniles. Los jóvenes de clase media cometen delitos todo el tiempo. Con los autos de los padres, consumiendo narcóticos, llevándose algo de un negocio por jugar. El tema es que la policía no los atrapa. Porque no se fijan en ellos, porque no cumplen los estereotipos típicos que sí tienen los pibes de los barrios pobres. Ambos cometen delitos pero el sistema policial está preparado para atrapar solo a los segundos. Sin embargo, muchas veces ocurren raras excepciones donde es tan grosero el delito cometido por los pibes de clase media que quedan detenidos y hay que llamar a un defensor. Allí me he encontrado con pibes que tenían más dinero que yo. Me tocaba defenderlos hasta que el abogado que el papá les colocaba me desplazaba. Yo asumía la defensa de ese chico con toda dignidad como si fuera uno de los otros pibes, pero obviamente no tenía costo alguno. No tenía que hacer casi ningún esfuerzo, a diferencia de los otros pibes con los que tenía que hacer una labor descomunal. Porque el juez y el fiscal ya sabían que los tenían que largar inmediatamente, pues no eran parte del sistema, a pesar de haber cometido un delito grave.

¿En qué se parecen esos pibes y los otros?

Muchos jóvenes de los sectores medios están lumpenizados. Se visten, hablan, escuchan la música y asumen la misma cultura lumpen que los otros pibes. Son pibes que viven en un country pero se ponen gorrita. Ahí hay una cuestión de subculturas muy interesante. Pero el sistema penal está preparado solamente para apuntar a los pibes pobres. La diferencia está en los costos que significa defender a unos y a otros. Los estudios de derecho penal siempre ponen el foco en la criminalización de los pobres pero habría que empezar a hacer una criminología de los sectores medios, explicar por qué no quedan atrapados. Cuáles son las formas que adoptan estos sectores sociales para salir rápidamente de las redes del sistema penal.