Un miércoles de reclamo y presión

Como todas las semanas, los jubilados se manifestaron frente al Congreso para exigir que se rechace el veto presidencial al aumento de haberes y la restitución de moratoria previsional. Los acompañaron distintos colectivos que demandaban a los diputados la aprobación de diferentes leyes que restituyan derechos cercenados. Mientras tanto, los legisladores votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica.

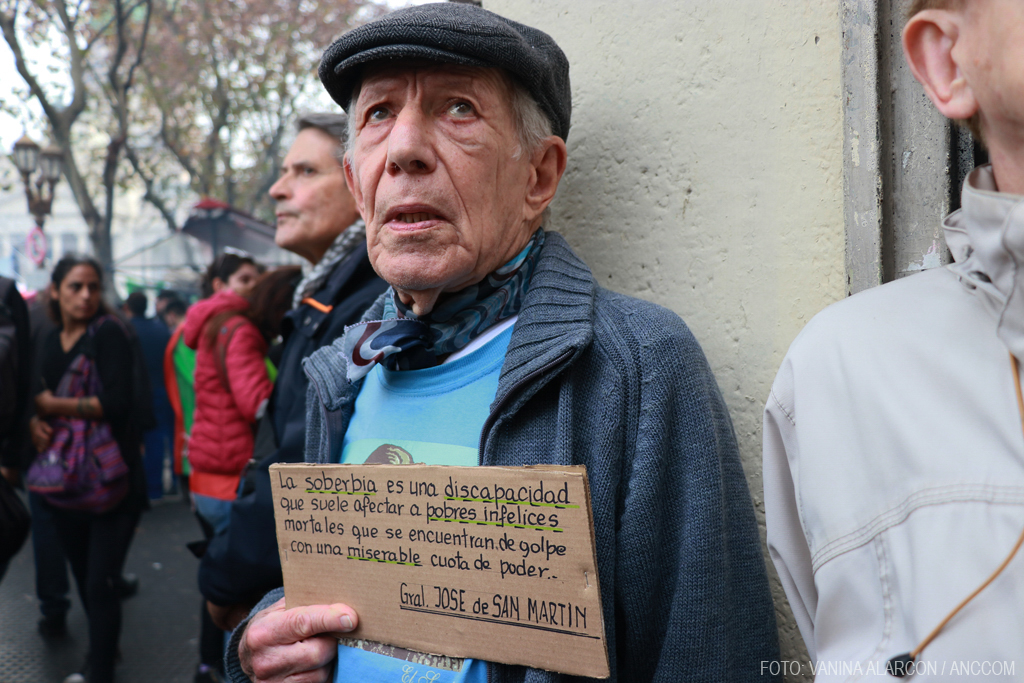

Como cada miércoles tuvo lugar frente a un Congreso -vallado y militarizado- la marcha que llevan adelante los jubilados en reclamo de un aumento de los haberes previsionales. La jornada de hoy contó además con la adhesión de diversos sectores afectados por el avance de la motosierra sobre el sector público en el marco de una semana agitada en términos de agenda legislativa. El lunes el Gobierno vetó una ley aprobada por el Senado que estipulaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones, el incremento del bono de $70.000 a $110.000, la restitución de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad. Ante ese escenario se llamó para el día siguiente a una movilización que culminó en represión en las inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich personas con discapacidad y a sus familiares.

Este miércoles, la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados por parte de la oposición reavivó los reclamos contra el ajuste. El temario incluyó la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Pediatría y el rechazo a los decretos presidenciales que vacían o eliminan organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad. Los actores vinculados a estas áreas marcharon hoy junto a jubilados, gremios, organizaciones políticas y organismos de derechos humanos.

Jorge Grimberg forma parte del plenario de trabajadores jubilados y todos los miércoles se reúne en el congreso para manifestar “lo que necesitamos los jubilados es, fundamentalmente, una jubilación mínima de un millón doscientos cincuenta mil pesos, que devuelvan los medicamentos al cien por ciento gratuitos y la moratoria, porque hay cientos de trabajadores en negro que no se van a poder jubilar”. Hace referencia a la ausencia de las centrales sindicales en el reclamo que lo convoca cada semana y en el escenario de ajuste que se enfrenta “Los jubilados lo entendimos hace mucho, hay que unificar las distintas luchas para poder parar este plan de ajuste, hambre y miseria”. Junto a sus compañeras sostiene una de las puntas de la bandera que se extiende sobre Avenida Rivadavia.

“Soy jubilada hace un año y medio, pertenecía al sector de salud, soy licenciada en Enfermería. Veo un ensañamiento muy grande de este gobierno hacia todos los sectores: jubilados, trabajadores, estudiantes, al pueblo. Eso es lo que me convoca”, dice Maria Coronel y señala un dato que reaparece en las conversaciones: la falta de acompañamiento, a pesar de que cada vez son más los sectores que se unen para reclamar. “Hoy hay un poco más de gente, más que otras veces pero no es suficiente”, reniega.

Mónica Dittmar integra el Archivo Popular de la Memoria y cuenta: “Los primeros miércoles de cada mes venimos a acompañar la marcha de los jubilados, pero esta vez lo hacemos con las banderas de derechos humanos. Hoy en particular se trata de defender los aumentos pero también la universidad pública y el Garrahan”.

Los gremios universitarios se hicieron presentes ante el tratamiento de la Lley de Financiamiento -aprobada al cierre de esta edición- que permitirá recomponer el presupuesto de las instituciones y los salarios de los trabajadores, siempre y cuando el gobierno no la vete.

Caterina Cartagena es no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hace 25 años, trabaja en dirección docente y es delegada de Apuba: “Estamos pidiendo presupuesto para funcionar. El ajuste está pasando a través de los salarios docentes y no docentes, en este momento están por debajo de la línea de pobreza, motivos nos sobran para estar hoy. Apostamos a que esta convocatoria vaya creciendo porque la ley, sin presión de afuera, Milei la va a vetar”.

Gisela Nomdedeu es del Instituto Nacional de Teatro (INT) y vino porque “se va a estar tratando en la Cámara de Diputados la derogación del Decreto 345 que afecta a diversos organismos de cultura que antes eran descentralizados y perdieron su autarquía para pasar de forma fusionada a la Secretaría de Cultura. Desde ATE estamos haciéndonos presentes para acompañar la sesión y que se derogue el decreto”. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también fueron alcanzados por un decreto que les quita autarquía y pone en riesgo los puestos de trabajo. “Somos trabajadores del Estado y vemos cómo cada día se va destruyendo nuestra soberanía, en particular por el decreto que descentraliza en INTI, en INTA, vialidad. Estamos pasando una situación muy critica”, agrega.

Daniel Sánchez es parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y asegura: “Seguimos sosteniendo en condiciones muy malas sectores de trabajo que peleamos durante muchos años para que existan, aprendimos de la historia de nuestros compañeros haber recuperado Atucha II junto al Plan Nuclear. Tenemos la tarea de cuidar cada uno de los proyectos, si no lo han podido destruir es por la tenacidad de cientos de trabajadores. Estamos defendiendo el futuro del país en un presente en crisis”.

Cristian Hansen es empleado de Vialidad Nacional, organismo que enfrenta una posible disolución: “Somos 5000 trabajadores en todo el país que van a quedar en la calle, además de los perjuicios que ocasiona no tener a nadie que se ocupe de la conectividad, de las rutas, del mantenimiento, de unir los pueblos, del turismo.”

La defensa del Hospital Garrahan también integra el temario de la sesión parlamentaria a través de la Ley de Emergencia en Pediátrica. Paula Alfieri vino al Congreso junto a la agrupación Soy Garrahan, y afirma: “Meterse con el Garrahan es particularmente cruel. Ya se fueron más de 230 médicos que renunciaron por bajos salarios, ese vaciamiento se va notando dentro del hospital. Si no podemos proteger a las infancias y a las personas jubiladas somos una sociedad que está completamente rota”. Ella también nota una merma en la concentración, a la vez que señala la necesidad de transversalizar los reclamos. “Me defraudó un poco ver tan poca gente. Creo que todas las familias estamos atravesadas por las luchas que están hoy en la calle: jubilados, infancias, discapacitados. La batalla por los derechos es transgeneracional, por los de hoy y por los que vienen. Todas las personas se merecen un futuro digno”.