Los universitarios abrazaron al Clínicas

En una semana signada por las medidas de fuerza para visibilizar el conflicto universitario, miles de integrantes de la comunidad se manifestaron frente al hospital escuela para exigirle al gobierno de Javier Milei mayor presupuesto y aumento salarial para los docentes y los no docentes.

Sindicatos, agrupaciones sociales, estudiantes, docentes y no docentes de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires, se unieron esta mañana en Avenida Córdoba 2351, para brindarle su apoyo a una de las instituciones más importantes del país, como lo es el Hospital de Clínicas. La movilización se realizó bajo la consigna de abrazo a la institución y abogó por dos claras deudas del gobierno: salarios dignos y presupuesto universitario.

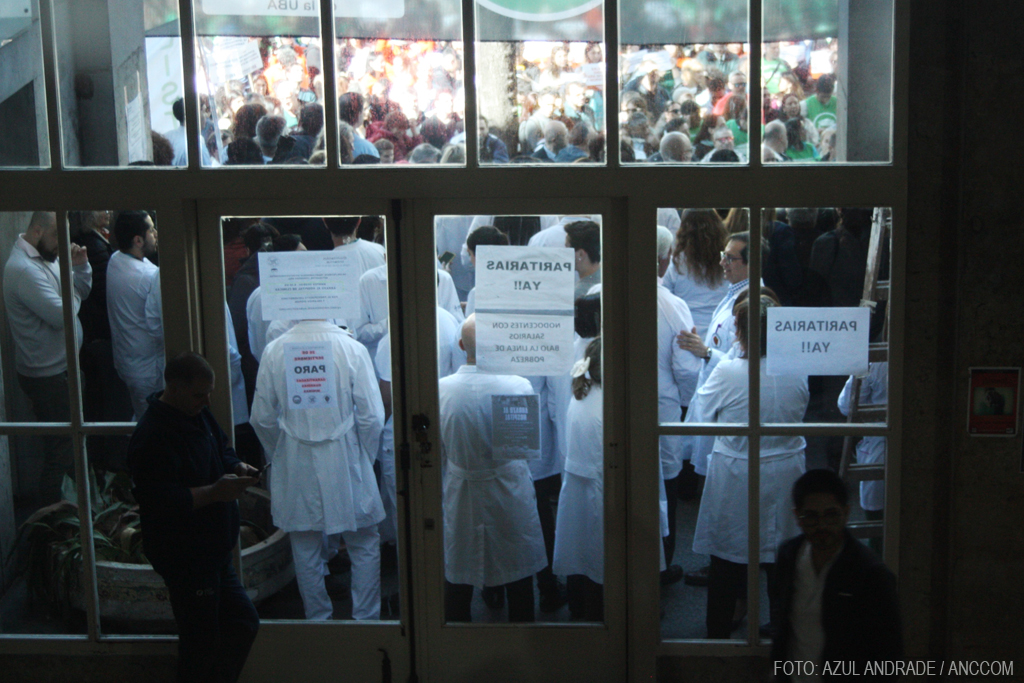

La jornada de visibilización logró unir a miles de personas con el objetivo de evidenciar cuáles son las problemáticas por las que atraviesan la educación y salud pública. Letreros, banderas, guardapolvos hospitalarios y cuerpos deseosos de encontrar respuestas para cambiar el panorama que se vive, fueron las piezas clave para abrazar al hospital desde las 10 de la mañana.

Aplausos, gritos, pancartas y bombos, se hicieron presentes en las calles. Los cánticos que se escucharon con fuerza e hicieron temblar a cualquiera que no formara parte de la comunidad académica fueron: “Sin salarios dignos, no hay salud y educación públicas”.

Una de las personas con las que ANCCOM tuvo la posibilidad de dialogar en la movilización fue Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA, quien expresó su preocupación por el presente que les toca afrontar e indicó: “Estamos peleando durante todo este año para que la universidad siga estando de pie, necesitamos una universidad estatal, pública, gratuita y laica. Esto implica tener presupuesto para funcionar, para investigar, para hacer docencia y extensión, pero también para salarios de docentes y no docentes”.

Por su parte, María Fonseca, quién es enfermera en el Área de Control de Infecciones en el Clínicas y que a cargo de ese sector hace más de 25 años, dijo: “Estoy movilizándome porque la situación salarial es terrible, ya es insostenible. No nos alcanza para nada y a eso hay que sumarle que el hospital no tiene los insumos necesarios para la atención de los pacientes. Muchas veces se compran cosas que no son de tan buena calidad y se terminan rompiendo, lo que repercute en los pacientes, ya que hay que retirarles el dispositivo y colocarle otro, con el sufrimiento que eso conlleva, lo que supone más trabajo para los médicos, para los enfermeros y es insostenible esta situación”.

En tanto, Sebastián Rodríguez, trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires, cuando se le consultó porque se hizo presente, explicó: “Tenemos que abrazar a la salud pública y a la educación pública, porque sin salarios dignos la UBA no funciona. Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que nos apoyen, porque la universidad es el desarrollo para un país mejor, el desarrollo para el futuro de nuestros hijos y de la vida de los ciudadanos. Sin educación y sin salud pública, no hay un país en desarrollo”.

Por otro lado, Celotto se mostró confiada de que las diferentes acciones que se vienen desarrollando en los últimos meses van a conseguir las soluciones deseadas. “Esperamos una pronta respuesta del gobierno, lo vamos a lograr porque la universidad se lo merece y nosotros que la sostenemos, también. Tengo una fe absoluta, a pelearla”, estableció.

Sin embargo, la espera es muy larga. Fonseca, además de enfermera es madre de un niño con discapacidad y argumentó sobre lo que debe enfrentarse con el actual gobierno. “No estoy de acuerdo con la política de ajuste que está haciendo Milei, nos está asfixiando y personalmente, me siento como que en nuestro país somos ciudadanos de segunda, los que trabajamos en el Hospital de Clínicas y en toda la universidad”, afirmó.

La trabajadora agregó: “El sueldo no alcanza para nada. Solo tengo este trabajo porque a mi nene lo tengo que acompañar más al tener una discapacidad y me replanteo si vuelvo a tener un segundo trabajo para poder dedicarle las comodidades que él necesita o estoy en casa. Es difícil la decisión.”

Fonseca explicó, además, el por qué llevar a cabo ciertas acciones en el Clínicas resulta complejo. “Venimos haciendo varias medidas para que nos escuchen, como paros sin concurrencia. Pero la realidad es que esto repercute también en los pacientes. Este hospital, siempre se caracterizó por ser emblemático, de reconocimiento a nivel de lo que es la salud pública, la mayoría de los pacientes concurren a este hospital porque no tienen la solución en otras instituciones y tratamos de brindarle lo mejor.”

Celotto adelantó algunas de las propuestas en materia de movilización que llevarán adelante en los próximos días: “En todas partes va haber acciones. Nos nucleamos alrededor de nuestras unidades académicas para convocar con todo al 2 de octubre, nos movilizamos y convocamos a toda la población a salir a defender nuestra universidad.”