«Un debate saldado»

La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Un guiño al Papa antes de la visita? ¿Una cortina de humo para tapar el enorme ajuste que propone el gobierno?

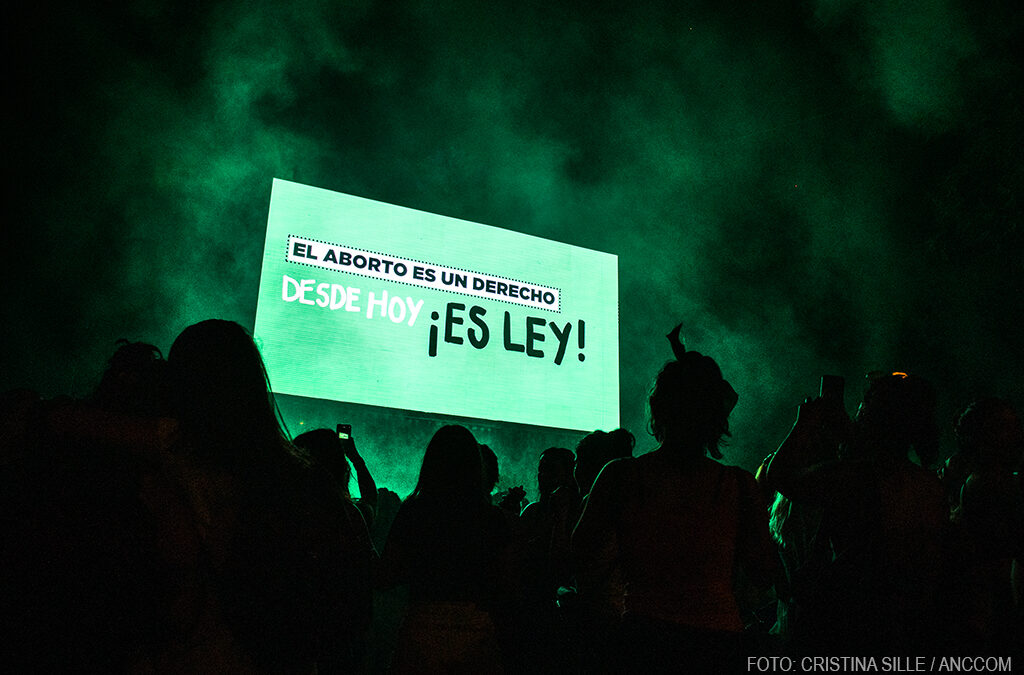

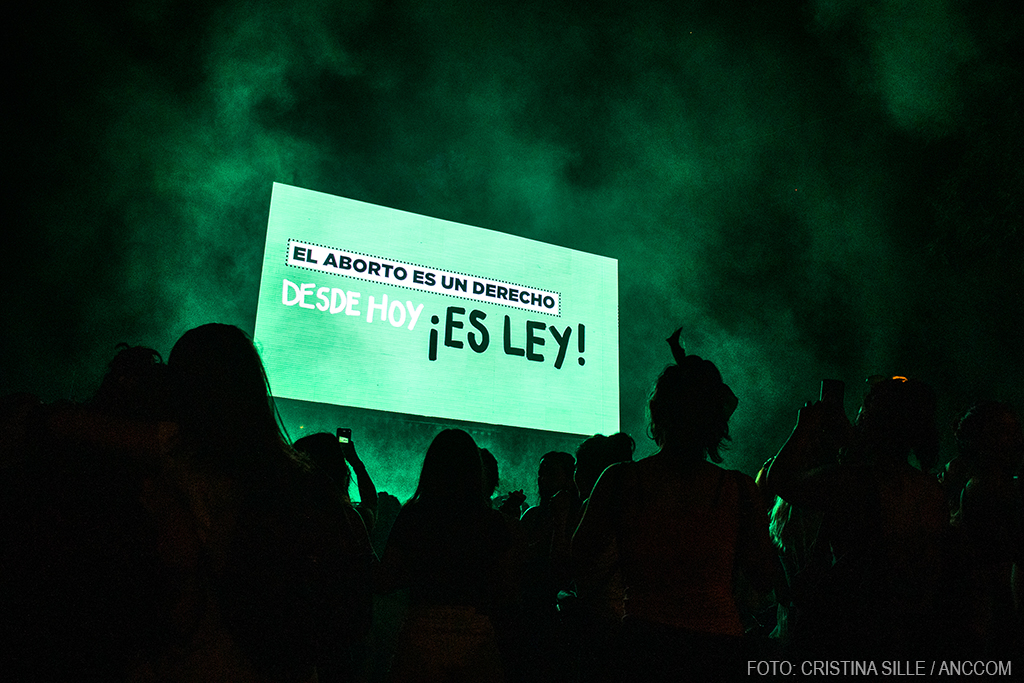

el 7 de febrero se hizo oficial el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de legisladores de La Libertad Avanza para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La nueva propuesta prevé, además, la modificación de los Artículos 85, 86 y 88 y la derogación del Artículo 85 BIS del Código Penal de la Nación.

Impulsado por la diputada Rocío Bonacci (Santa Fe), el proyecto cuenta con las firmas del titular de la bancada, Oscar Zago, la mediática cosplay Lilia Lemoine y Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo.Pero, en lo que parece un sello de LLA, Lemoine negó ante Somos Corta haber aportado su firma.

Entre las modificaciones que concibe el proyecto sobre el Código Penal, se contempla: dejar de hablar de “persona gestante” para llamarla “mujer”, dejar sin efecto la prisión e inhabilitación del funcionario público o personal de salud que obstaculice la práctica y establecer prisión e inhabilitación a miembros del cuerpo médico y farmacéutico “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”, además de aplicar prisión sobre la mujer que “causare o consintiere” su propio aborto.

El gobierno ya mostró gran falta de experiencia política con sus intentos para aprobar la Ley Ómnibus sin generar previamente los consensos y alianzas necesarias. En este caso, ¿el gobierno vuelve a mostrar que está verde?

¿Un guiño al Papa?

Ante la novedad de la presentación, María Alicia Gutiérrez, socióloga, feminista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sostiene: “No es ninguna novedad que va a ir contra la ley. Lo dijo en la campaña, en los discursos, en Davos. Con respecto a si el momento es el más propicio, no parece” y sugiere que, a apenas dos meses de estar gobernando, el gobierno puede querer llevar esta medida por dos razones: “Esto puede ser real de manera que sea una especie de guiño que Milei le haga al Papa o puede ser, ante el fracaso de la Ley Ómnibus, que haya un intento de distraer con otro tema que no tiene nada que ver con lo que estaba discutiendo”.

Según el Informe Anual 2022 y con actualización a abril del 2023, el número de IVEs/ILEs ascendió a más de 96.600 distribuidos principalmente entre Provincia de Buenos Aires (40.880), Ciudad de Buenos Aires (9-961), Santa Fe (6.645), Salta (4.721), Tucumán (4.701), Mendoza (3.893), Córdoba (3.015), Jujuy (2.580) y Entre Ríos (2.444). El aumento de intervenciones superó el 70% respecto de 2021.

Para Mariángeles Guerrero, miembro de la Campaña por el Aborto Legal, la intención del espacio de LLA de derogar la ley “habla de la falta de timing para establecer los debates: “Fue una ley ampliamente debatida y consensuada, que requirió mucha movilización social y puesta en común de los argumentos. La sociedad ya dio este debate”, afirma y complementa: “El gobierno espera que estemos presas por un aborto o que nos muramos desangradas. ¿Realmente volver a penalizar el aborto es unaurgencia en un país que tiene hambre? ¿Es una prioridad volver a encarcelar y perseguir mujeres y que volvamos a usar perejil y agujas de tejer? Es el proyecto político de que volvamos al siglo XIX, con penas más duras. Hoy el eje político es el de las dificultades que tiene el Gobierno nacional para establecer un diálogo con los distintos actores, porque el Congreso es un espacio ‘para hacer un trámite’ y cuando el trámite no sale bien entonces se insulta a diputados y diputadas. Han demostrado una vocación muy grande por no respetar los acuerdos democráticos”.

Por su parte, Marta Dillon del colectivo NiUnaMenos, considera que se trata de “un gobierno con muy poca gimnasia institucional, donde esto solamente se puede leer como una provocación. Pretenden detener enemigos para echarle a su base electoral, ahondar en la fractura social y presentar antagonismos que puedan mantener la adhesión de su electorado”. La periodista y escritora está segura de que “no va a haber una derogación. Es una discusión saldada” y no ve “por qué tenemos que adelantarnos a algo que no ha sucedido”.

Al igual que Gutierrez, Dillon visualiza un panorama que busca ganarse las simpatías del Papa: “También está el convenio con las iglesias evangélicas para darle ayuda alimentaria a sus comedores, cuando no se los entregan a las organizaciones o el viaje a Roma, con la visita al Papa Francisco, que me parece que tampoco tiene tan poca habilidad política como para no leer en esto una provocación”.

Cuando aún no lleva dos meses completos en el mandato este gobierno parece muy “verde”, paradójicamente, a la hora de generar consensos antes de intentar presentar o derogar una ley que en

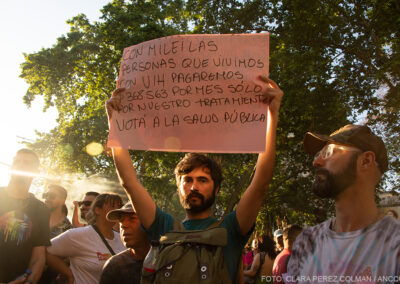

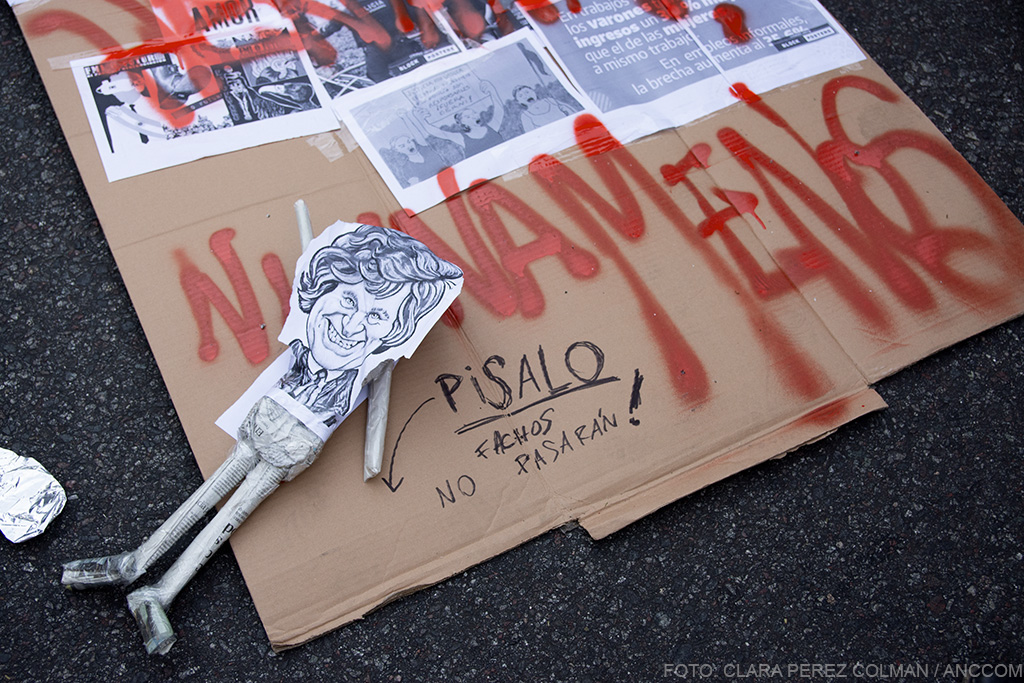

este caso, además, supo ser marea y ganarse las calles. Si soplan fuerte, se levantarán olas.