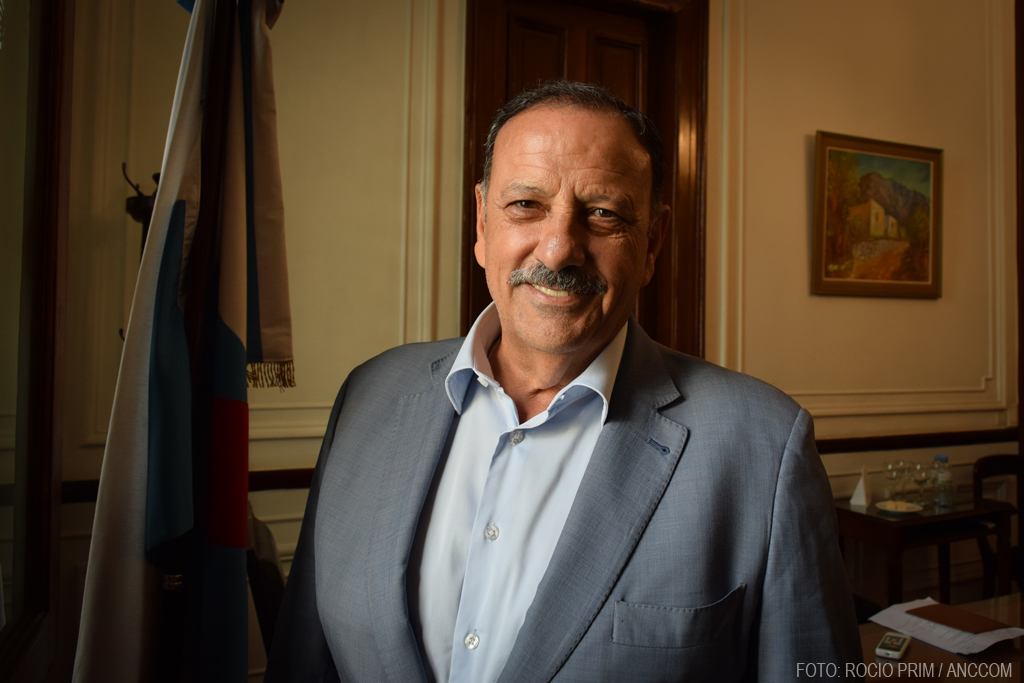

“Tendemos una mano solidaria al que se cae, eso es el peronismo”

Con una Constitución renovada que incluye el derecho a una renta básica universal y con una provincia que, según afirma, es la más segura del país, el gobernador Ricardo Quintela se presenta como un firme opositor al gobierno de Javier Milei. Entrevistado por ANCCOM, el mandatario explica qué es el “modelo La Rioja”, anticipa su participación en la interna del justicialismo y afirma que el peronismo debe volver a abrazar a la juventud.

“El Gitano”, como le dicen a Ricardo Quintela, va por su segundo mandato en la Gobernación de La Rioja, tras reelegir en mayo del año pasado con más del 50 por ciento de los votos frente a los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Diego Álvarez y Martín Menem –actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación–, respectivamente. Las políticas públicas impulsadas durante su primera gestión (2019-2023) –asegura- lograron reducir la tasa de desempleo y la desigualdad social, aumentar el número de propietarios de viviendas, mejorar la conectividad a internet, fomentar el empleo y expandir la superficie cultivable. También se fortalecieron las empresas estatales y se hizo una fuerte promoción industrial, que incluyó la ampliación del Parque Eólico Arauco y el desarrollo de un anillo energético que conecta, por un lado, las ciudades de La Rioja y Chilecito, y por otro, Chamical y Chepes.

El último 22 de julio, luego de una asamblea constituyente multipartidaria, Quintela presentó la nueva constitución provincial que incorpora varias reformas y un articulado que, en sus palabras, pretende ser una demostración de que el federalismo es posible. La flamante carta magna establece el derecho a una renta básica universal, es decir un ingreso que busca cubrir las necesidades primarias elementales de cualquier ciudadano, además de regular otros aspectos: la periodicidad de los mandatos de los jueces; la paridad de género; la coparticipación municipal; el dominio –exclusivo y excluyente– de los bienes comunes naturales, y hasta en salud mental, cuya protección, en la normativa, garantiza el Estado, junto al “pleno goce de los derechos humanos”.

De visita en Buenos Aires, Quintela recibió a ANCCOM en la Casa de la Provincia de La Rioja, en el centro porteño, y compartió su lectura del actual gobierno de Javier Milei, su propuesta de un justicialismo federal, la importancia de consolidarse como una oposición firme y su cercanía con la juventud.

La Rioja se ha consolidado como una provincia con alta inversión en obra pública, políticas de seguridad e inclusión social. ¿Cómo lo lograron?

Estamos a la vanguardia. La provincia de La Rioja es la menos desigual, la más segura y la que más propietarios dueños de su casa tiene en el país. El 87 por ciento de los riojanos son dueños de las casas que habitan. La última en porcentaje es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay mayor déficit habitacional y donde la mayoría de los habitantes alquilan: de sus 3.200.000 habitantes aproximadamente, 1.900.000 viven alquilando. Estos son temas fundamentales, por eso estuvimos trabajando en función de tener ciudades lo más seguras posibles, con la mayor cantidad de propietarios y la consolidación de una sociedad menos desigual. En la época del ingeniero Macri (2015-2019), se habían construido nada más que 400 viviendas. Nuestro equipo terminó la primera gestión (2019-2023) con 4.000 viviendas terminadas y un programa importante como el Plan Angelelli, que se basa en la entrega de viviendas totalmente gratuitas, se cambia el ranchito por un hogar, donde una familia empieza a construir un proyecto de vida distinto al que tenía. Sus hijos tienen una perspectiva distinta, ya no les da vergüenza invitar a sus compañeritos a casa. La particularidad de mi gestión es que todas las casas que entregamos son de tres dormitorios, lo cual significa un desembolso significativo, pero para nosotros es importante la entrega de una vivienda bien hecha y con equipamiento: cocina, mesas, sillas, camas, cuchetas, termotanque.

¿Qué es el “modelo La Rioja”, al cual se ha referido en más de una ocasión?

Hay tres servicios esenciales: agua, energía y conectividad. Trabajamos para garantizárselos a todos nuestros habitantes. El programa de energía rural permitió acercar la luz eléctrica a casi todas las zonas y donde no hay todavía se sigue trabajando para lograrlo. Muy pocos lugares quedan sin energía, conectividad o agua. Decidimos incorporar estos servicios como derechos esenciales para garantizar una vida digna y con un rango constitucional para que todos tengan acceso. El Estado debe garantizarlos, este es un concepto que nosotros arraigamos desde nuestra formación política ideológica y estamos convencidos de que es necesario en provincias como la nuestra. En esto se basa nuestro modelo. Hemos tomado decisiones en contra de las que tomó el Presidente de la Nación con respecto a los servicios, ya que el incremento del costo de estos hace que en muchos casos la gente no los pueda pagar o tenga que optar, en muchos casos, entre la comida o el pago de los servicios. Entonces, lo que hicimos, fue congelar los valores del agua, la energía y la conectividad, junto al transporte público, a valores de diciembre del año pasado.

El Papa Francisco expresó su interés por la renta básica universal incorporada a la Constitución de La Rioja y usted mismo, en agosto pasado, recibió su bendición. ¿Cómo lo vivió?

Fue una audiencia muy emotiva, transcurrió con mucha cordialidad, afecto y calidez de parte de él. Tuvo un momento distendido, donde inclusive compartió conmigo historias que había vivido en la provincia de La Rioja, en Famatina, donde una vez también fue acompañado por Enrique Angelelli. Tuvo tiempo para hacer demostraciones de su buen humor contándome cosas graciosas, fue un bálsamo para mí y para mi alma.

Ha explicitado su deseo de presidir el Partido Justicialista, ¿cuál es el primer paso para la reorganización del peronismo?

El primero es recorrer el país, visitar todas las provincias, estimular a los compañeros y compañeras, el peronismo tiene que resurgir fuertemente, yo lo asemejo siempre con un gigante que está dormido que tiene que despertar. Tiene que ponerse de pie y empezar a marchar hacia el lugar que le corresponde, ese objetivo para el cual nació. El peronismo es la toma del poder a través de los votos para producir las transformaciones que la sociedad necesita, siempre generando una expectativa positiva con políticas inclusivas que permitan que aquellos sectores que estén al margen se puedan incorporar al sistema. Esa política únicamente la puede aplicar un movimiento nacional y popular como el justicialista, junto con otros sectores que pueden constituir un frente político. El segundo paso es presentarse en los procesos electorales dentro del mismo partido con una propuesta nueva, renovada, con una metodología actual y con un sistema comunicacional también distinto, que genere empatía y confianza en nuestra gente. Un lenguaje aggiornado a los jóvenes, a los tiempos que estamos viviendo. Es primordial presentar una política para que los jóvenes se sientan interpelados y contenidos en la política, que sepan que el peronismo puede abrazar la juventud. Estas son cosas que nosotros debatimos y discutimos a partir de la autocrítica que enfrenta el peronismo. Queremos entusiasmar a todos los compañeros, planteando una propuesta política que se manifiesta a través de una lista que queremos presentar antes del 19 de octubre, donde esté representada la totalidad o la mayoría de las provincias y así representar las distintas expresiones del movimiento nacional justicialista federal. También buscamos generar una fuerte presencia de los trabajadores organizados para que tengamos las voces de todos los sectores del peronismo, incluidos los jóvenes y las mujeres.

¿Y qué políticas ha formulado para la juventud en su provincia?

Es fundamental la revinculación que hemos tenido con los y las jóvenes, a través de la Secretaría de Juventud que idea e impulsa iniciativas por y para los chicos de nuestra provincia, entre ellos, los estudiantes universitarios. Pusimos en marcha el diseño y creación del Parque de la Juventud frente a la Universidad Nacional de La Rioja. Lo que antes se llamaba “la plaza de las vacas”, por ser cuatro hectáreas de matorrales, ahora es un espacio de recreación, en el que se erige la figura de uno de nuestros caudillos, Juan Facundo Quiroga, montado en su caballo, y se encuentra un holograma que cuenta la historia de la provincia. Queremos devolverle su lugar protagónico a la juventud, primordialmente dentro de los niveles educativos.

¿Cómo es su relación con los gobernadores, en particular con Axel Kicillof? ¿Y con Cristina Fernández de Kirchner?

Hay una muy buena y cordial relación, lo cual no significa que todos ellos estén de acuerdo con cada cosa que haga o con todo lo que yo diga. Tengo afecto personal tanto por Cristina como por Axel, como por muchos actores de la vida política interna del movimiento nacional y popular. Por otro lado, en el ámbito de los gobernadores no tengo mayores problemas, sí tengo una posición clara y concreta, que difiere muchísimo con lo que plantea el Gobierno nacional.

El peronismo es la toma del poder a través de los votos para producir las transformaciones que la sociedad necesita, siempre generando una expectativa positiva con políticas inclusivas que permitan que aquellos sectores que estén al margen se puedan incorporar al sistema. Esa política únicamente la puede aplicar un movimiento nacional y popular como el justicialista.

¿Cuál debería ser el rol del peronismo durante el gobierno de Milei?

Nuestro papel, como el de todos los partidos políticos que hoy están en el ejercicio del poder en las distintas provincias, es de oposición. La sociedad nos dio a nosotros, a Juntos por el Cambio, a la izquierda, entre otros, el rol de oposición, y tenemos que asumir esa responsabilidad, que no significa poner trabas en el camino, sino tener una propuesta alternativa a los distintos proyectos y programas que presentó el actual Presidente. ¿Y qué decidió el actual Presidente? Un camino a recorrer con el cual estamos absolutamente en disidencia. Un camino cruel que carece de humanidad, que genera condiciones no deseadas para un gran sector de nuestra sociedad. Y si recibió un país con dificultades, la gente lo eligió para resolverlas, no para agravarlas como vienen haciendo. La Argentina presenta casi un 60 por ciento de pobreza, tiene un alto porcentaje de desempleo y un crecimiento insospechado de la indigencia, producto de las políticas aplicadas por el actual presidente de la nación. En su último discurso [en el Congreso] dijo que iba a presentar el presupuesto, pero que primero va a lograr el déficit cero con un fuerte ajuste, lo que significa hambre y un sacrificio cruel para gran parte de nuestra sociedad. Significa que mucha gente pase a no comer siquiera un solo plato de comida al día. El presidente plantea que va a llegar al déficit cero y el superávit que tenga va a ser para pagar, en primer lugar, la deuda externa, y en segundo término vendría la distribución en la Argentina. Según mi opinión, él tendría que hablar con los actuales acreedores, quienes han generado esta deuda sin la anuencia del pueblo que la está pagando. Creo que el Presidente tiene que modificar, por lo menos, su actitud ante la sociedad argentina.

¿Y qué opina del veto a la reforma de movilidad jubilatoria?

Los trabajadores pasivos, nuestros jubilados, están sufriendo las consecuencias crueles de una política y de este Presidente que prometió ir por la casta y fue por los niños, por los ancianos y por los estudiantes universitarios. El presidente busca lograr el déficit cero. Pero se puede llegar a eso de diversas maneras. El déficit es un tema absolutamente menor. Estados Unidos es el país que más déficit tiene, le sigue China. Es lo normal en muchos países que presentan cierto déficit y que es manejable.

¿Qué rumbo sigue este Gobierno al recortar el presupuesto universitario?

Tanto los jubilados como la universidad pública y estatal son objeto de una fuerte reducción de recursos, lo que hace imposible, en el caso de las universidades, que puedan llevar adelante sus tareas, responsabilidades y correcta gestión. Esto va a generar una reacción encabezada por los ancianos, por los jubilados, por los estudiantes y por el pueblo de la Argentina que va a reclamar ante sus autoridades que modifiquen sus legislaciones y que apliquen políticas inclusivas.

Se dice que la Argentina es cíclica porque se mueve entre dos paradigmas, un período peronista y luego uno neoliberal. ¿Cómo explicaría este fenómeno?

Ya lo dijo Arturo Jauretche: la gente vota al peronismo, el peronismo tiende la mano, le genera condiciones de vida digna con oportunidades y posibilidades, pasan a ser clase media y cuando son clase media votan por la derecha que los castiga, los empobrece, les quita y vulnera sus derechos. Vuelve el peronismo a recuperar el país, vuelve a poner su esfuerzo para que esa clase media baja y media alta recupere sus derechos y vida digna. La gente vuelve a pensar de una manera diferente y votan de una manera diferente. Esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos, cometemos errores y hemos cometido muchos en la gestión anterior que no estuvo a la altura de lo que hubiéramos querido. No se puede ser perfecto, pero sí tenemos una concepción de cómo hacer política definida.

¿Cómo es esa concepción?

Inclusiva, distributiva, de oportunidades y posibilidades. Buscamos que nadie concentre en forma inadecuada los recursos producto del esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras. Procuramos que la distribución entre el capital y el trabajo sea equitativa y que el trabajo tenga la renta adecuada. Ese es el ciclo que plantea el peronismo, y cada vez que estamos en ejercicio de la función, lo hacemos. Ahora gobierna el liberalismo, que es una filosofía de vida que no comparto en plenitud, lo que no quiere decir que nosotros tengamos la razón absoluta. Desde el peronismo planteamos las necesidades de un Estado presente, que estimule a sus ciudadanos para que puedan levantar los brazos y salir adelante, que intervenga donde hay conflictos y dificultades sociales, que genere las condiciones para que la gente pueda acceder a una calidad de vida distinta y pueda tener un trabajo digno, una casa propia, estudios, que garantice para sus hijos un sistema sanitario funcional y de calidad, que le permita a la gente más humilde acceder a lugares que sería imposible de otra forma. En la época de Perón muchísimos hijos de obreros pasaron a ser estudiantes secundarios y más tarde universitarios. Las escuelas y universidades que antes habían sido elitistas o solo recibían personas de clase alta, se abrieron a todo el pueblo. Esas políticas siguen hasta hoy. Ahora la educación pública permite que personas de todas las clases sociales tengan las mismas posibilidades, así se logran las primeras generaciones de estudiantes y profesionales de millones de familias. Eso es el peronismo, no dejamos suelta la gente para que se arregle por sí sola, marcamos un camino y tendemos una mano solidaria a aquel que se cae, al que queda fuera lo incorporamos, para que todos juntos transitemos a una calidad de vida que cualquier ciudadano quiere y merece.

Con la mirada puesta en las elecciones del justicialismo, ¿va ir a una interna?

Nos vamos a presentar, si hay un compañero o compañera que quiera competir, competimos, pero sin agredirse mutuamente, entendiendo que, terminada la campaña, nos tenemos que dar un abrazo y trabajar en forma conjunta, cualquiera sea el resultado. Nos interesa la competencia, pero bajo estos términos, sin insultar, sin agravios, sin descalificarse, sino generando propuestas, proyectos e ideas y mostrando equipos. Preferimos esa línea competitiva para que el afiliado pueda tener la libertad de elegir lo que crea más conveniente o lo que considere que va a ser más mejor para el peronismo, y por qué no, para el país.