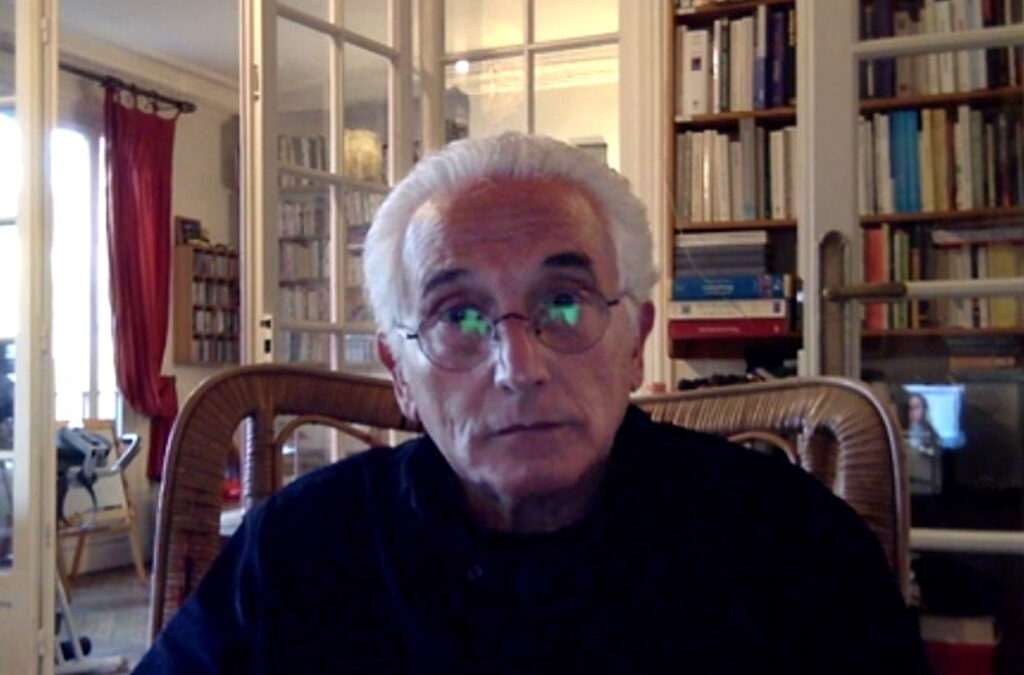

¿Cómo surge el colectivo “a pesar de todo”?

El colectivo es muy viejo. Tiene más de 30 años. Fue cuando, de repente, paramos la lucha armada y muchos artistas, filósofos, educadores, nos reunimos. Yo los convoqué a un grupo en París y dije: “Bueno, tenemos que articular la complejidad con el compromiso. Decir: “Bueno, veamos la complejidad, pero, a la vez, guardemos ese deseo de compromiso”.

El colectivo existe acá, en Italia, y ahora, bueno, lo fundamos en Brasil y en Argentina, con esta idea, de esa alegría de intervenir. Pero el colectivo, a la vez, lo único que busca es poder influenciar, y ningún poder. O sea, no se trata de buscar ningún lugar de poder, sino de explorar. Entonces, esa geometría es variable… de repente hay gente, científicos, artistas, que quieren hacer algo con nosotros. Acá, por ejemplo, Teodoro Cohen, coordina un grupo de jóvenes africanos sin documentos con el que ocupan teatros, desarrollan actividades. Es muy multifacético, pero es una experiencia que, justamente, por un lado, trata de salvarnos de la trampa de “ser yo”. O sea, ser “El personaje” que hace algo. Y de la trampa también de un partido. Nos identificamos más con la idea de ser un grupo deseante de geometría variable. Una especie de experiencia teórica y práctica.

¿Sentís que ese gusto por lo colectivo puede tener que ver con tu pasado militante?

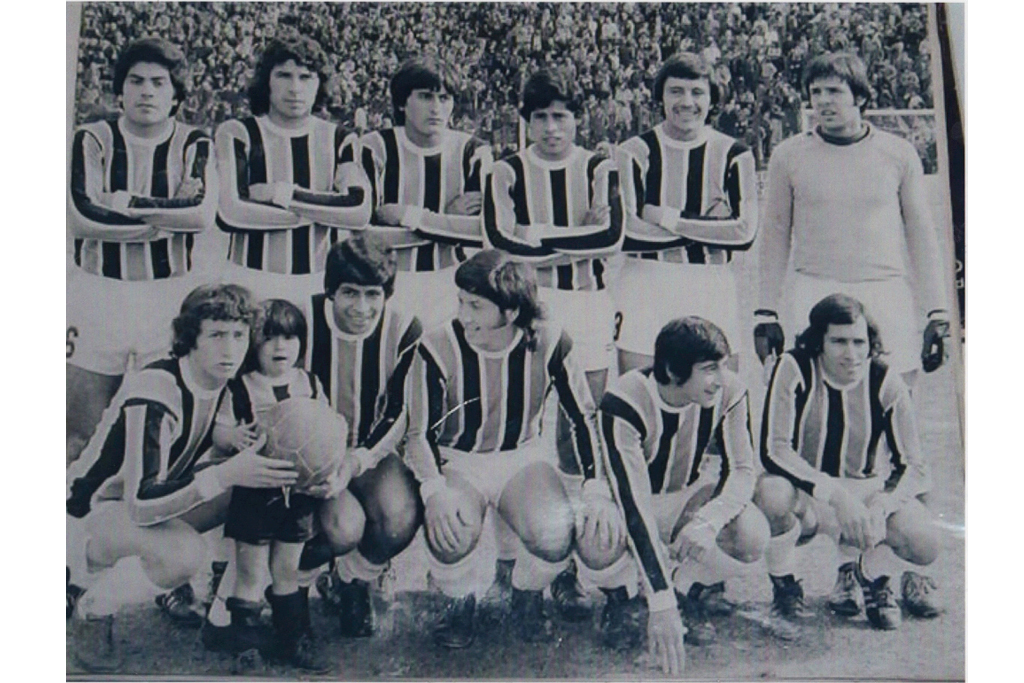

Tiene que ver con mi pasado como músico hippie, rockero, como guerrillero también. Porque yo, dentro del ERP-PRT, lo que quería era siempre desarrollar las experiencias de contrapoder, doble poder. Y yo sistemáticamente encontraba que lo que hacíamos en una villa, en un barrio, era muy interesante y me parecía muy peligroso ir siempre al enfrentamiento solamente. Y, bueno, desgraciadamente, fue así. Se fue al enfrentamiento. Pero, digamos, para mí, es algo muy antiguo el deseo de crear las cosas; más que andar pensando en cómo hay que tomar el poder.

Es algo de lo que no podemos dejar de hablar nunca la generación de los 70

Sí. Pero yo escribí hace unos meses, junto con Ariel Pennisi, un artículo para Tiempo Argentino. El título que pusimos era “No nos respeten tanto”. Porque hay toda una mítica con respecto a los años 70 que aplasta mucho a los jóvenes. En Uruguay, directamente, los tupamaros sistemáticamente aplastaron a todos los jóvenes que tenían ideas más importantes, más potentes: ecologistas, feministas… los aplastaron, porque ellos habían luchado.

Y a mí me parece que es importante inscribirse dentro de una tradición de lucha, tenerla en cuenta, recordarla, pero también me parece que los setentistas hace mucho que tendrían que haberse dejado de hinchar y acompañar lo nuevo. Bajarse un poco de esa posición de “Yo lo hice”, porque esa actitud inhibe mucho a los jóvenes e impide que lo nuevo aparezca.

Entiendo, y si lo trasladamos al arte, en la música pasó algo parecido. Como si después de referentes como Charly García y Luis Alberto Spinetta no hubiera pasado nada.

¿Qué te parece? Claro, es un horror. Por supuesto, Charly, todos ellos son fantásticos, pero… a mí me parece que hay algo ahí que no es tan inocente. El hecho de que hayan sido “ellos y nunca más” me parece un poco raro, sospechoso. Me parece que no se dio tan naturalmente. Quizás hubo un actuar de empresarios, disqueras… Porque, no permitieron que salgan cosas nuevas, que emerjan otras cosas. Y fue una especie de dictadura gerontocrática.

Lo que resulta llamativo también es que los nombres femeninos que más quedaron de esa época son los de las mujeres que les hacían los coros a esos artistas, sus músicas o amigas

Totalmente. Yo hablo por haber vivido de adentro el movimiento hippie de la época. Era absolutamente patriarcal, falocrático. Y el rol de la mujer era, claro, ser la corista, estar ahí en el fondo. Capaz que los cambios no se ven porque hacen que no estemos más en una época de próceres. Capaz que lo que hay —como pasa en ciencia en este momento, en investigación o en filosofía— son cosas que se mueven donde la gente participa. En filosofía, por ejemplo, no son más Badiou, Toni Negri, qué sé yo, Marcuse. Somos algunos que, en contacto con algunos y algunas, la cosa va siguiendo. Y a mí me parece que no es que después de los 70 no haya pasado nada, sino que pasa de otra manera. Pasa de una manera justamente más múltiple, más horizontal y con menos próceres. Fue lo que fue, pero ahora no se trata de decir: “Ves que no hay más Spinettas”. No, no hay más Spinettas. Ahora la creación es una cosa más difusa, de otra manera, que no corresponde más justamente a esta visión patriarcal, vertical, de “el” prócer. Entonces, lo que hay que hacer, más bien, es ser un poco atento a cómo la creatividad se está desarrollando felizmente. De una manera complicada de entender, sí, pero si nosotros guardamos la idea de los próceres, no vamos a ver nada de lo nuevo.

¿Qué te pasa cuando volvés a la Argentina? ¿Qué ves?

Lo primero que ve cualquier persona que va de Europa a Argentina, aunque parezca mentira, es la polenta que hay en el país. Cómo hay gente que está viva. Es lo primero que uno ve viniendo de acá, donde todo es institucional, todo es pesado, sin entusiasmo. Lo primero que uno ve es eso, y dice: “No se puede creer”.

Yo voy dos veces por año, desde que pude volver con Alfonsín. Y siempre, aunque esté el horror de Menem o Milei, te encontrás esa polenta. Motivada por una cuestión quizás de protagonismo. Hay muchas ganas de hacer. Increíblemente. Y yo diría que eso es lo fundamental, es lo que yo veo y que me encanta. Trato de hacer la vida entre los dos países, porque necesito lo que hay ahí.