«El futuro es antineoliberal»

El sociólogo y politógo Emir Sader analiza la matanza de Río de Janeiro, el avance de Milei en Argentina y el futuro del bolsonarismo en Brasil. La geopolítica que viene.

La masacre policial de la semana pasada en el complejo de favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro, captó la atención de todo el mundo y dejó a la vista el regodeo de la ultraderecha en el continente por las represiones mortales. ANCCOM dialogó sobre el suceso y su trasfondo con el politólogo y sociólogo Emir Sader, quien analiza además la relación de los últimos tiempos entre Brasil y Argentina, determinante para el continente. “Todo avance de progreso de Latinoamérica se dio en alianza entre los dos países, un punto de inflexión de la historia reciente –dice–. No sólo Lula y Néstor (Kirchner), sino también con Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros”.

Desde esos tiempos fundacionales, explica, se consolidó una alianza que transformó el mapa político y económico del continente, impulsando una década de gobiernos progresistas. Hoy, sin embargo, la situación es otra. “Desde hace tiempo no había un desfase tan grande de políticas entre ambos países”, advierte. Mientras Brasil, bajo el liderazgo de Lula Da Silva, recupera niveles de empleo y consolida un modelo con horizonte social, “en Argentina se ve miseria, concentración de renta, desigualdad y exclusión social, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, y agrega que “el que más sufre lo que sucede en Argentina es Lula, por la relación que tuvo siempre con Cristina y con el pueblo argentino”.

En relación al reciente operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos, lo describe con crudeza: “Fue un fracaso brutal. Basta decir que hay como 120 muertos y 85 presos, se vieron las fotos tremendas de los cadáveres en fila y no hay información de quiénes son. Lo que se sabe es que no ha sido un golpe muy duro en los narcotraficantes, porque esto es nacional, y tiene vínculos en otros sectores de la sociedad. Golpear las favelas es brutal, terrible, pero no es donde están los jefes de todo. Como dijo el ministro de Economía (Fernando Haddad), los jefes están hasta en Miami y están en lo que en São Paulo se llama la Feria Lima, donde está la sed empresarial de São Paulo”. Con esto también advierte sobre el costado político de la violencia: «Esto a su vez significó para la derecha lanzar un candidato –dice en referencia al gobernador bolsonarista Cláudio Castro–. Ellos no tienen candidato para competir con Lula, entonces a lo mejor es un nuevo héroe de la derecha, que dice que va a hacer nuevas operaciones en la región. Esto para los derechos humanos fue un fracaso. Sin embargo, las encuestas demuestran que a los sectores de opinión pública mayoritariamente les gusta. Él quiso proyectarse políticamente para ser senador el próximo año con un tipo de operativo que muestra una imagen para la gente de que han matado a traficantes”.

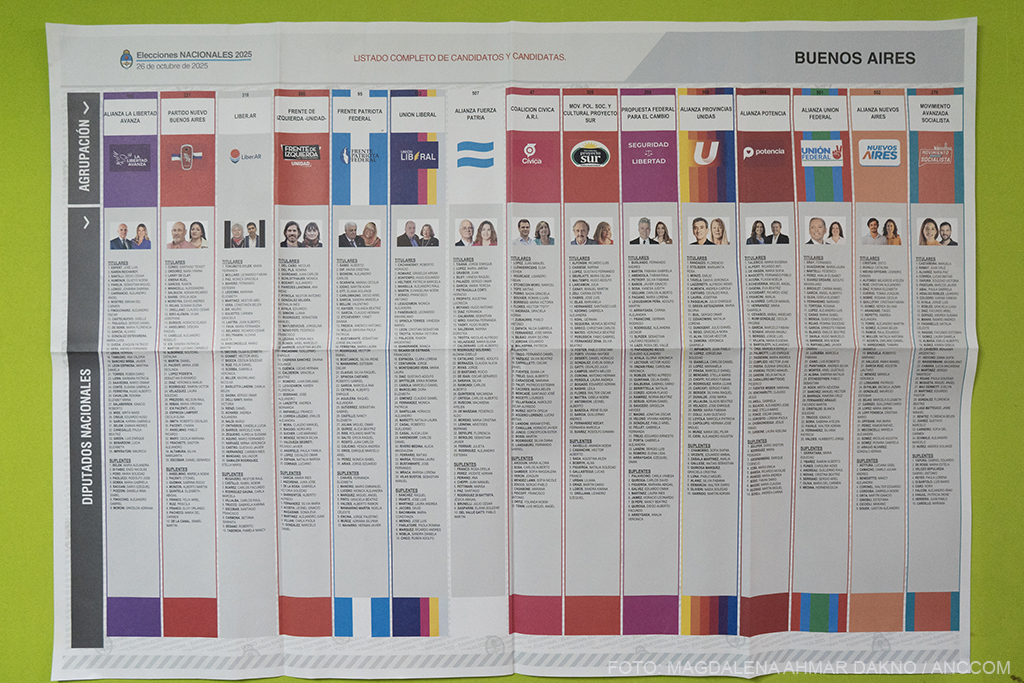

Consultado por la situación de Jair Bolsonaro, Sader fue tajante: “Bolsonaro está liquidado, está preso en domiciliaria y seguro irá a cárcel común al menos por un tiempo”. Pero sorprendido aclara que, aunque su líder esté preso, “el bolsonarismo sobrevive, es un misterio, hay que estudiarlo con los medios de comunicación, porque Bolsonaro no dejó ninguna herencia positiva de nada. Él sólo ganó porque habían tomado preso a Lula, entonces fue en una circunstancia muy anómala e irregular, sin embargo al igual que en varias partes del mundo, el bolsonarismo sobrevive, incluso en sectores medios y populares”. Su mirada se extiende hacia nuestro país y dice: “Si esta entrevista fuera al revés yo te preguntaría: ‘¿Explicame la victoria de Milei?’, sería algo similar. Por qué sobrevive una extrema derecha con un presidente que dice que entre la mafia y el Estado prefiere la mafia, y gana las elecciones”. “El que más sufre por lo que sucede en la Argentina es Lula”, repite.

Sader considera que Argentina atraviesa “un momento anómalo y extraordinario” dentro del continente. “Está aislada, porque sus aliados son Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, Brasil, Chile, Uruguay y otros países tienen políticas muy distintas. Argentina no tiene por dónde circular regionalmente”, sostiene.

Y en el caso de Brasil, en un análisis del actual gobierno brasileño, Sader recuerda una conversación con el propio Presidente: “Cuando terminó el mandato anterior le pregunté a Lula: ¿qué había aprendido más? Y me dijo que no se podía gobernar sin mayoría”. Actualmente tienen un Congreso con minoría: “Hay muchas dificultades, cada iniciativa hay que negociarla, entonces, la pelea más grande va a ser elegir un gobierno mejor”, consideró. Además, combina el reconocimiento con la advertencia: “Aunque sea un gobierno muy positivo en el punto de vista de política social, es el peor Congreso que ha tenido Brasil hasta ahora”. El politólogo insiste en que el desafío central sigue siendo el mismo, romper con la hegemonía del capital financiero: “Y en Brasil aunque existan todos los avances del gobierno del PT, el capital financiero de carácter especulativo sigue siendo dominante en la economía, como es en Argentina. Hay que romper con eso, espero que sea un objetivo importante y fundamental del próximo gobierno. Como digo yo, salir del antineoliberalismo para el posneoliberalismo”.

El sociólogo amplía el foco para pensar en la geopolítica mundial: “Para quien vivió o conoció Brasil en la mitad del siglo pasado, con hegemonía total de Estados Unidos, esta mitad del nuevo siglo es fundamental porque es el período de decadencia de la hegemonía norteamericana”. El ascenso de China y el fortalecimiento de los BRICS marcan, según Sader, una nueva correlación de fuerzas global: “Mientras que el gran fenómeno político del siglo XXI son los BRICS, que es la alianza entre China, Rusia, Brasil y otros países, incluso ahora, China negocia con México, un país que siempre fue difícil de incorporar por sus fronteras”. Con respecto al país norteamericano aclara: “Estados Unidos con Trump tiene un gobierno que es suicida y se ven las consecuencias; Trump mismo tiene un nivel muy bajo de apoyo. La victoria electoral de Mamdani en New York es muy significativa, es un nuevo líder político, imagínese, la mayoría de la colonia judía votó a un musulmán, que nació en África. Y esto fue muy significativo para Estados Unidos, que aparezcan nuevos líderes, donde los demócratas se preparan para ganar, y donde al mismo tiempo, Trump no puede ser candidato de nuevo, él no está para las próximas elecciones. Es un período de declive acentuado de la hegemonía norteamericana en el mundo y de sus aliados también, como Europa, decadente y penetrada por la extrema derecha, y Japón muy rezagada con respecto a China, por ejemplo”.

Sader considera que el liderazgo de Brasil y México es clave para consolidar un bloque alternativo en la región: “Sólo falta Argentina, que se debilita. Otros ejemplos son Uruguay, Honduras, Colombia, Venezuela que tienen gobiernos progresistas. Este es un siglo muy fuerte para América Latina».

Sader realiza un cierre reflexivo, de deseo aunque también de análisis: «La última década del siglo pasado, fue una década brutalmente neoliberal en América Latina, salvo Cuba. En esta mitad de siglo, América Latina es más progresista. El futuro es antineoliberal, ese modelo está decadente, y prometió cosas que no pudo entregar”.

Al final de la conversación, su tono se suaviza: “Espero volver pronto a Argentina”, dice con una sonrisa. Y quizás en esa frase sencilla se condense todo: la certeza de que, pese a las situaciones distintas de los países hermanos como Brasil y Argentina, América Latina sigue siendo un territorio donde el futuro y la esperanza, nunca se rinden del todo.