“Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”

Un sobreviviente de la Brigada Aérea de El Palomar y la hija de una secuestrada en la Mansión Seré que logró salir con vida de allí declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el circuito represivo del oeste bonaerense.

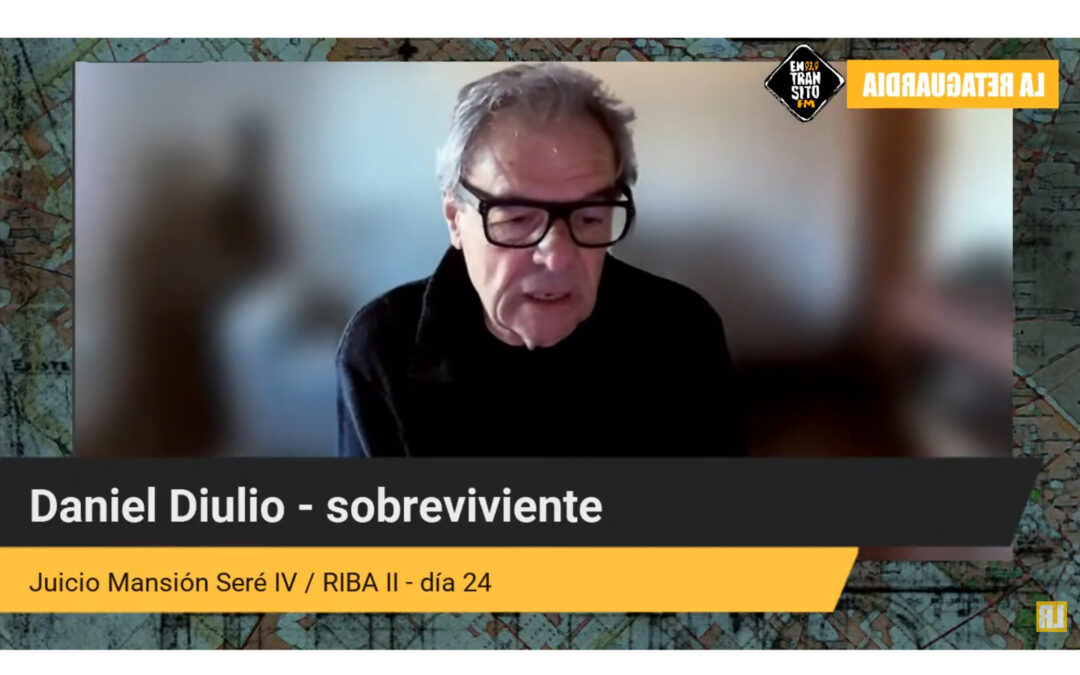

“Esta clase de vivencias no podían ser habladas con nadie en aquellos años. Los efectos están a la vista. Los recuerdos me conmueven como si los hubiera vivido ayer”, relató Daniel Ricardo Diulio, sobre las consecuencias de haber sobrevivido al cautiverio en la Brigada Aérea de El Palomar. La vigésimo quinta audiencia de debate por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, se desarrolló de manera dinámica y rápida, con apenas hora y media de duración.

El primer declarante, Daniel Diulio, participó anteriormente en la instrucción realizada por el Juez Daniel Rafecas. En aquella oportunidad reconoció fotográficamente al imputado de esta causa José Juan Zyska, excabo 1° de la brigada donde estuvo detenido. En la declaración que fue leída durante esta audiencia, Diulio había encontrado similitud entre una fotografía de Zyska por “el corte de la cara, el bigote, y las cejas”, con los rasgos del guardia “que tenía más rango que el resto” y se apodaba El Puma”.

Juan Carlos Rubic, a quien identificó en dicha instrucción como “Capitán Roberts”, fue quien les aseguró que estaban detenidos en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). “Yo me quedé con eso hasta que en mi primera declaración ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) describí el espacio donde estuve detenido. Un especialista determinó que el croquis armado con mis descripciones no tenía coincidencias con la ESMA. Al tiempo me volvieron a llamar, porque el croquis armado con las declaraciones de otra detenida coincidían en espejo con el mío”, relató el testigo sobre el momento en que conoció que sus 15 días de secuestro fueron en la Brigada Aérea de El Palomar. Tomó sentido así un paño que había visto colgado durante el cautiverio y que le llamó mucho la atención, con la inscripción Fuerza Aérea Argentina.

Diulio relató, además, que fue el mismo genocida quien les explicó que estaban allí porque los “había marcado” Daniel Darío Palomeque. “El Capitán Roberts, a cara descubierta, nos dijo que Daniel era irrecuperable para la sociedad y que lo iban a matar. En cambio, a nosotros como no teníamos nada que ver, nos iban a liberar. A Daniel lo conocía del comedor universitario, había estado viviendo en mi casa un tiempo, y alternativamente en casa de otros compañeros”. El testigo dijo intuir que “aunque nos dijeron que nos liberaron por no estar involucrados con los hechos que ellos consideraban delictivos, estimo que lo nuestro fue en realidad una juntada de gente al boleo, que coincidimos en que Daniel Palomeque nos conocía”, ya que él no reconoció a ninguno de sus compañeros de cautiverio que eran “no menos de 5 o 6 en la habitación”.

Cuando se presentaron en su domicilio de La Plata, ciudad donde estudiaba Medicina, “golpearon la puerta diciendo ser Daniel. Eran más de las 10 de la noche y, como me demoré en abrir, comenzaron a golpear y dar patadas a la puerta hasta que entró un grupo de personas. Me ataron las manos, taparon los ojos y me subieron a la caja de una camioneta. Me hicieron marcar la casa de una compañera de estudios, que por suerte no estaba esa noche. Siguieron con un recorrido de largo rato, dando varias vueltas y subiendo gente a la caja del vehículo”, relató Diulio sobre el momento del secuestro. El suceso fue en el mes de septiembre de 1978, tiempo en el cual declaró no tener militancia. Sin embargo, mencionó que hasta 1974 participó en la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional), “una organización universitaria peronista. Fui militante de superficie, es decir, no colaboré dentro de organizaciones armadas. Cuando se formó la JUP (Juventud Peronista), me aparté”.

El sobreviviente relató que durante los interrogatorios, “me preguntaron por mi filiación política. Para no comprometer mi situación dije que era un estudiante de familia radical. Pero una voz detrás mío me dijo que no mienta, que había participado en una marcha cuando Juan Domingo Perón había vuelto a la Argentina y que era de la Juventud Peronista. Como les había mentido me comenzaron a golpear y pegar. Yo no conocía a esa persona, pero claramente ella sabía sobre mí”. De la habitación con colchones en el piso que compartían con compañeros de cautiverio, era trasladado a otra donde se hacían las sesiones de tortura. Sobre estas, recordó que “me hacían acostar sobre un elástico y desvestir. Me ponían la picana eléctrica en todo el cuerpo mientras me preguntaban por gente y me pedían que diera nombres. Yo nombraba a quienes sabía que ya no estaban en el país”.

La segunda declaración de la jornada fue la de Adriana Beatriz Basualdo, testigo del secuestro de su madre Juana Elsa Ulloa, ocurrido el 13 de abril de 1977 en el domicilio de su familia en Ituzaingó. A la vivienda ingresó un grupo de personas “encapuchadas y vestidas de negro, que mataron a nuestros perros. A mis hermanos mayores y a mi padre los golpearon, a mi madre la encerraron en el baño. Mi hermano menor y yo fuimos apartados en otra habitación en la que nos apuntaban a la cabeza con ametralladoras. Sobre mi cama pusieron un bolso lleno de granadas y armas. Yo pedía por mi mamá y recuerdo que un hombre de ojos celestes me dijo que no le iba a pasar nada. Se la llevaron en el baúl de un Ford Falcon después de romper y dar vuelta toda la casa”, explicó la testigo que tenía 12 años al momento de los hechos.

Luego continúo la declaración, ya no con lo que vio en primera persona y la convierte también en sobreviviente, sino a partir de los relatos de su madre sobre lo vivido en el centro clandestino de detención. “A mi mamá la violaron y le lastimaron todo el cuerpo. La interrogaban constantemente y la torturaban con picana eléctrica, principalmente en sus partes íntimas. Incluso hacían simulacros de que la iban a matar. Ella me contó que escuchaba a otras personas detenidas pero que nunca las vio. Recordaba particularmente a una señora que trabaja en un banco y que estaba embarazada. Escuchó cómo a esa mujer le decían ‘¿te sentís más liviana ahora que te sacamos el guacho?’. Mi padre había hecho una denuncia sobre la desaparición de mi madre, pero se la rompieron en la cara. A través de un amigo de la familia supimos que ella estuvo en Mansión Seré.” Aunque fue liberada luego de un mes, “nuestra familia se sintió siempre vigilada”, dijo Basualdo. Juana Ulloa, en aquella época, trabajaba en la Escuela Primaria N°113, “haciendo la comida para los chicos. Conocía y tenía algunos amigos que militaban. Pero no era su actividad”.

Como ya ha sucedido en audiencias pasadas, la Defensa objetó la incorporación de las declaraciones previas de la testigo. Por ello, Manuel Castro, el abogado defensor privado de José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, comenzó el interrogatorio de Basualdo preguntándole si se consideraba víctima de la última dictadura militar y pidiendo detalles sobre las secuelas del secuestro, la vigilancia y las “visitas” posteriores. Esta actitud de los abogados defensores fue una constante a lo largo de las audiencias: intervenir elevando el tono de voz, tutear a los sobrevivientes y hasta confundir sus nombres. Ya ha sucedido en este juicio que en la misma audiencia, como en esta, coinciden testimonios relatados por primera vez junto a otros que deben volver a revivir el dolor para ser oídos por defensores de bufetes privados cuya estrategia pareciera ser revictimizar y extender al infinito el proceso judicial que involucra a sus clientes alejando a los sobrevivientes de la justicia y la verdad.

***

Finalizadas las dos declaraciones, la próxima audiencia de este juicio quedó programada para el 8 de julio a las 12 horas.