Los hinchas solidarios se defienden de los periodistas barrabravas

En complicidad con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, periodistas oficialistas intentaron estigmatizar a socios de clubes que trabajan por el bienestar común para justificar la represión estatal. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich en connivencia con los medios de comunicación La Nación+ y Clarín, difundieron una serie de fake news contra los integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol para estigmatizar a los hinchas que se autoconvocaron a la marcha de jubilados el miércoles 12 de marzo y así asociarlos falsamente con “barrabravas”. Sergio «Cherco» Smietniansky, coordinador de Derechos Humanos del club de fútbol Banfield, desmiente a la ministra: «Lo que se movió en los clubes no fue eso. No fueron los millonarios, los empresarios, los que ganan guita vendiendo un jugador. Fueron la otra parte de los clubes. Entonces, como era un movimiento tan hermoso, tan solidario y tan genuino la única manera era demonizarlo”.

“Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”, relata Vignozzi.

Miente, miente que algo quedará

“No me había pasado nunca que sean tan puntuales; que nos pongan en un medio de comunicación que mucha gente lee, escucha o lo que sea, con nombre y apellido, exponiéndonos y encima mintiendo”, expresó en diálogo con ANCCOM Mariano Vignozzi fundador de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol. Con una whipala cubriendo una parte de su pared y un cerámico con el pañuelo blanco de Abuelas de Plaza de Mayo, el hincha de Ferro continuó contando: “Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, un cuatro de copas, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”.

La fake news empezó con los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tratando de asociar a los hinchas de fútbol que habían movilizado en conjunto con los jubilados con “barrabravas”. El informe de Clarín, retoma el relato oficialista y le suma sus condimentos: “camporistas” y “militantes”. El conductor de La Nación+, Luis Majul, retomó la noticia falsa de Clarín y la profundizó, aumentando la escala de engañados a los espectadores de la televisión. Los nombres, apellidos y las caras, fueron difundidos por el principal conglomerado de medios del país.

La falacia de tomar la parte por el todo se combina con la estigmatización contra quienes ejercen su derecho a la protesta en contra de los intereses del gobierno libertario. Hernán Aisenberg, integrante de la Coordinadora de Hinchas, en diálogo con ANCCOM, argumenta: “Democráticamente frente a cualquier tipo de reclamo legítimo del pueblo, el gobierno encuentra una estigmatización para poner del lado del mal”. En sintonía con lo expresado por Aisenberg, Smietniansky refiere a la operación mediática que busca desviar el foco de los reclamos de los jubilados: “Te corren el eje, los hinchas pasamos a ser barrabravas y el eje pasó a ser una marcha de barrabravas que nunca existió”.

Jubilados vitalicios

“Es un honor llegar a vitalicio en el club”, manifiesta Hernán Aisenberg. El vitalicio es aquella persona que después de aportar a la cuota de socio del club durante más de 20 años, se le garantiza el beneficio de no tener que seguir abonando para continuar siendo socio. Cómo en la jubilación, el compromiso y la dedicación aportados al club son valorados por la comunidad. Aunque a diferencia de las pensiones, se los recompensa con el reconocimiento y entradas gratuitas a la cancha, en vez de represión policial.

Ante la pregunta sobre cuáles fueron los motivos por los que decidieron sumarse a la marcha del miércoles en solidaridad con los jubilados, Vignozzi responde: “Ese jubilado es de Chacarita, pero también hay jubilados de Ferro. También hay jubilados de Banfield, también hay jubilados de Gimnasia, Estudiantes, de San Lorenzo, de Huracán, de todos los clubes. Además, estaba un Estado represor atrás”. Aisenberg suma que los jubilados son los protagonistas de esta lucha y que, por lo tanto, la solución es simple: si el gobierno en vez de reprimir cada miércoles, utilizara ese presupuesto para subir las jubilaciones a un monto razonable se terminaría el problema: “Denle a los jubilados lo que les corresponde y los hinchas volvemos a nuestros clubes”.

“Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para la inundación”, reflexiona Aisenberg.

Somos todos

La Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol agrupa a más de 40 clubes, entre ellos sus fundadores: Banfield, Lanús, Rosario Central, Defensores de Belgrano, Ferro, San Lorenzo y Argentinos Juniors. Entre sus actividades cotidianas realizan desde colectas hasta visitas a excentros clandestinos de detención de la última dictadura.

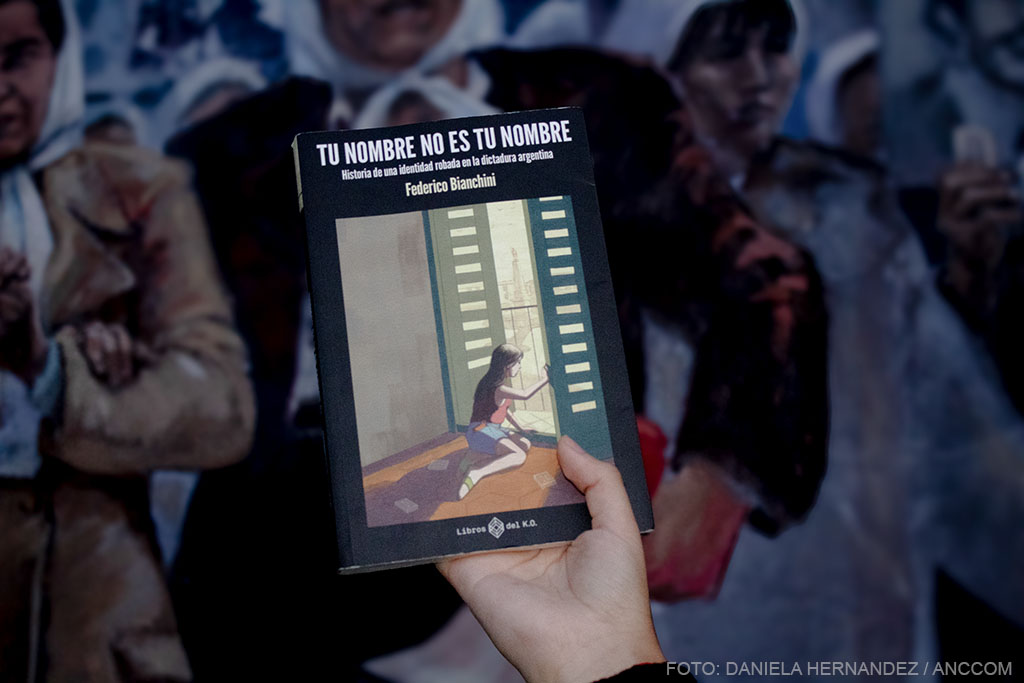

El domingo pasado, la Coordinadora convocó a Plaza de Mayo para preparar las actividades del 24 de marzo. Una bandera expresa “Fuerza Pablo”, trayendo a la memoria al fotoreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por un gendarme que le disparó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza durante la represión a la marcha de jubilados. Todavía está internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico.

Cada uno con su camiseta, ya sea de Boca o River, Atlanta o Chacarita Juniors, Lanús o Banfield, Independiente o Racing, Vélez o Ferro, San Lorenzo o Huracán, participaron de una misma hinchada. El hincha de Banfield, Smietniansky, manifiesta: “Hinchas somos todos, incluso los asesinos que aprietan el gatillo. Lo que pasa es que unos queremos a nuestros clubes como lo que son, dedicados a la vida. Lo que diferencia a Argentina del resto, es que los clubes de fútbol echaron raíces en los barrios, tienen fines sociales. Además de los once pateando la pelota, hay gente que trabaja ahí por cultura, por género, por derechos humanos. Nosotros teníamos que ir a la marcha y la gente llegaba tarde porque estaba acopiando la ropa para mandar a Bahía Blanca”.

Ferro, aquel lugar donde se encuentra el ferrocarril oeste y llegaban las donaciones que después Eva Perón repartiría, hoy es un espacio donde se coordina una campaña por Bahía Blanca para juntar y trasladar donaciones a las personas afectadas por el temporal. Aisenberg reflexiona y lamenta las necesidades que provoca el Estado con su ausencia: “Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para Bahía Blanca”. Donde el Estado se retira, florecen relaciones solidarias entre los clubes de barrio que van más allá del color de la camiseta.