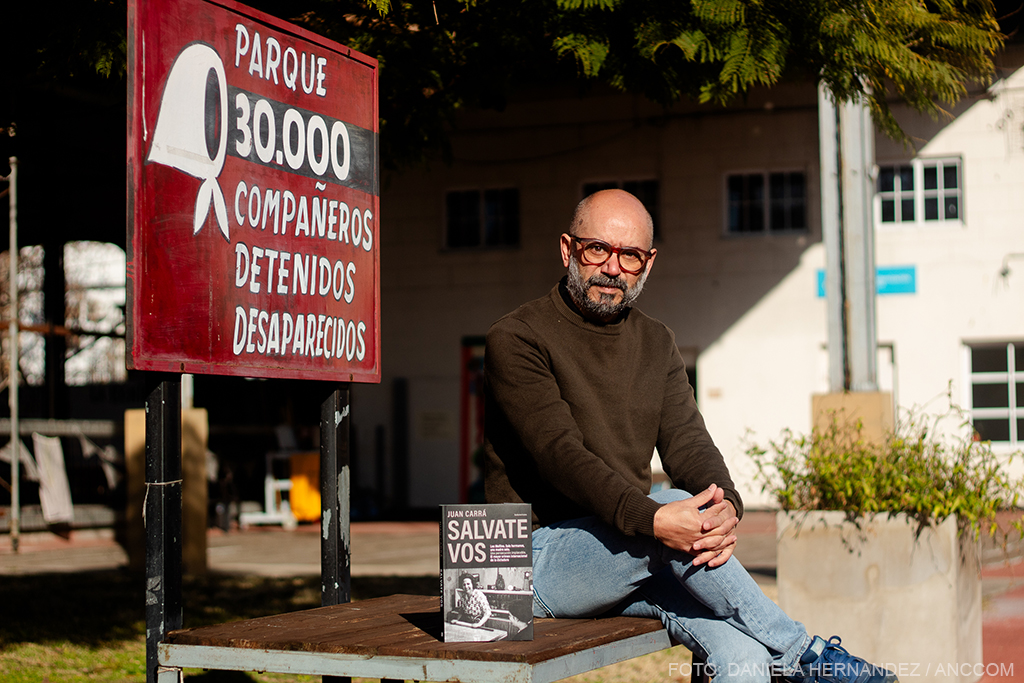

Sobrevivir, una cuestión de suerte

Dos nuevas declaraciones se escucharon en la vigesimoséptima audiencia de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II. Desaparecer y sobrevivir sin conocer las razones, para luego perderlo todo como consecuencia del terrorismo de Estado.

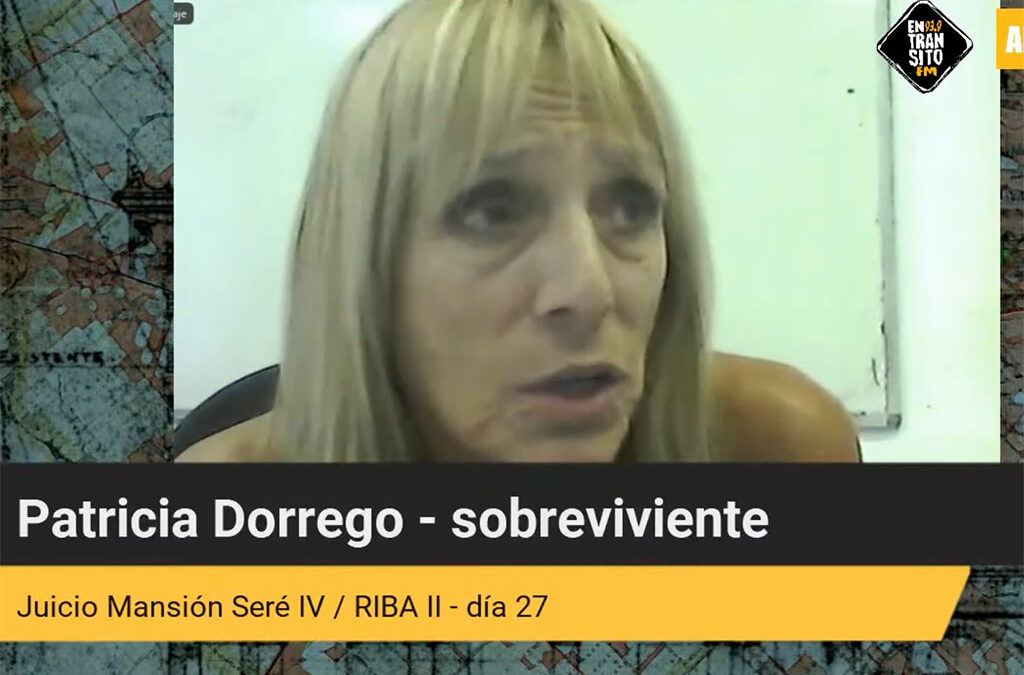

“Todos sabíamos que existían los desaparecidos pero nadie nombraba abiertamente que lo eran. Llevábamos una doble vida al ocultarlo. En mi casa nunca se habló de lo que sucedió, ‘pasó algo pero lo vamos a superar y olvidar rápidamente’ era parte de la atmósfera. En Buenos Aires desaparecía gente a mansalva por varios días, pero no pasaba nada. Ese malestar fue el que no me permitió quedarme. No me hallaba en ningún lado y decidí irme, en teoría por seis meses. Pero estoy desde 1985 fuera del país y solo regresé en dos oportunidades. No era mi plan de vida mudarme a España”, explicó Patricia Dorrego. La sobreviviente y primera declarante de la audiencia vigesimoséptima del juicio Mansión Seré IV y RIBA II que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona oeste del Gran Buenos Aires, no pudo precisar qué trámites o intervenciones realizó su familia para dar con su paradero, a causa del silencio que sobrevoló a los hechos que la tuvieron por víctima directa durante la última dictadura cívico militar de nuestro país.

Dorrego fue secuestrada dos veces. Con modismos y acento español relató: “La primera vez me llevaron por cinco días y ni siquiera sé dónde estuve. Puedo suponer que fue en un lugar céntrico de la ciudad -Capital Federal- porque llegamos muy rápido. La segunda vez sucedió a mis 19 años, en octubre de 1977. Me llevaron desde la casa de mi hermano que vivía frente al Congreso de la Nación a la casa Seré, lo cual supe después porque en ese entonces no conocía siquiera la zona. Quienes entraron, lo hicieron disfrazados con pasamontañas que no permitían verles la cara, pero no llevaban uniformes. Me trasladaron con una venda de goma en los ojos, pero antes de irme vi a mi hermano encañonado”, relató sobre Sergio Alberto Dorrego, aunque desconoce si el resto de la familia sufrió tormentos en el allanamiento por la decisión de silenciar el tema.

Fue a partir del testimonio de otra sobreviviente de Mansión Seré que Dorrego conoció donde había transcurrido su cautiverio. “No hice la denuncia de mi secuestro porque apenas me liberaron me fui del país; así y todo, aparezco en el Nunca Más. El día que nos liberaron, a mí me dejaron última en un baldío. Íbamos con Alejandra Tadei y otro muchacho que pusieron en el maletero del auto. Alejandra es quien me reconoció y nombró para que mi familia supiera que había estado en ese coche. Es por ella que sé donde estuve. Luego, cuando se hicieron inspecciones, reconocí el lugar, el suelo, las escaleras”. Después de ser liberada, la situación no mejoró. Uno de los captores intentó mantener el contacto con ella: “Uno de ellos quería salir conmigo. Por suerte nunca me encontró en mi casa. Obviamente sabía dónde vivía y tenía miedo de que se apareciera. Pero se limitó a llamar -acosar- por teléfono”, recordó.

El abogado defensor Manuel Barros comenzó con el interrogatorio de Dorrego y le aclaró que su presencia en el tribunal se daba “en razón de que esta defensa no ha podido controlar la prueba generada en su declaración previa y por ello tal vez tendrá que recordar cosas que no le gusten, pero es lo que hace al derecho de defensa de mi cliente”. La testigo comenzó su declaración respondiendo a las preguntas del defensor y afirmó no conocer a los imputados que representa junto a Mauricio Castro: Ernesto Rafael Lynch y José Juan Zyska.

Por no haber sufrido torturas y violencia física durante el cautiverio, la testigo restó importancia a su calvario al compararlo con las vivencias de otros detenidos. Sin embargo, su narración pintó otra escena dentro de la Mansión, incluyendo una situación de abuso “de la que logré zafarme por el llanto. Fuera de la tortura de estar secuestrada con 19 años, que creo que ya era suficiente, no me torturaron físicamente. Me encerraban en una habitación con los ojos vendados y me hacían preguntas sobre distintas personas, sus nombres y dónde vivían. Pero era tal mi ignorancia que por eso, creo, me dejaron libre. No sé qué actitud tuve, qué hice o qué sucedió para que no me hayan torturado ni matado como sí hicieron con tantos otros”.

Sobre la antigua mansión, devenida en campo de concentración, Dorrego recordó haber estado en “una habitación sin ventanas, un cuarto estrecho con una sola cama. Había un baño en un hall, el cual sí tenía ventanas, pero al que iban conmigo. Era realmente humillante. Luego había un comedor donde alguna vez escuché la televisión o la radio, que la ponían muy fuerte para tapar los gritos. Tenía una sensación de estar a las afueras, pero no tenía idea dónde”, describió para concluir su declaración desde España.

La segunda declaración de la fecha la hizo en calidad de testigo Rosario Reynoso, hermana de José Lizardo Reynoso, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la Comisaría 1º de Moreno. La testigo relató el trabajo que realizaba su hermano en el barrio San Jorge de Moreno, donde vivían: “Él ayudaba a todo el mundo. El barrio era nuevo y él colaboraba con quienes se mudaban, iba a construir las casas, estaba haciendo trámites para cablear y colocar la luz en la zona. Lo conocían por esa forma de ser y de ayudar al resto”, recordó la hermana.

Del secuestro de su hermano se notificó por los vecinos, “mis sobrinas, que en esa época tendrían 5 y 7 años, habían quedado solas. A ellas las buscó su abuela, mi madre. Yo nunca supe qué sucedió en la casa cuando entró ese grupo de personas, ni quién quedó viviendo allí después, porque nos fuimos del barrio y nunca más volvimos”. La testigo relató la pérdida de la vivienda familiar como una situación de angustia y dolor que fue también expresada en una audiencia previa por las sobrinas de la testigo, las hermanas María Eva de Jesús y María del Valle Reynoso.

Sobre su hermano, Reynoso mencionó las enfermedades que padeció y las heridas de quemadura por picana que tenía en la espalda. “Con su esposa fuimos a hacer una denuncia sobre su desaparición, pero no supimos nada hasta que lo soltaron. Luego él habló poco, contó que había estado en la Comisaria de Moreno en un espacio subterráneo y que lo torturaban, mojado y desnudo, con picana”. La testigo terminó su declaración señalando que aunque “siempre me llamaron para presentarme a declarar, yo nunca quise hacerlo porque no creía que valiera la pena luego de tantos años”.

A casi un año de comenzado el juicio por esta megacausa, y concluidas las dos declaraciones, la audiencia -que se desarrolló dinámica sin los ya habituales cruces entre las partes- llegó a su fin. Quedó programada la próxima audiencia para el martes 19 de agosto a las 9 horas.