Empieza el baile

Con 13 propuestas artísticas sobre el escenario y una amplia variedad de actividades gratuitas, se realiza el VII Festival Internacional de Danza Independiente, organizado de manera autogestiva.

El VII Festival Internacional de Danza Independiente, organizado por Coreógrafos Contemporáneos Asociados Danza-Teatro Independiente (CoCoa Datei), se desarrolla del 28 de noviembre al 1 de diciembre inclusive. Las sedes elegidas para el encuentro que reúne a artistas consagrados y emergentes son el Centro Cultural Rojas, el antiguo correo (exCCK), el Centro Cultural de la Cooperación y el Cultural San Martín. “Son lugares cercanos que forman un circuito para ser visitado con facilidad”, aseguran desde la asociación.

En un contexto donde las instituciones públicas y privadas enfrentan serias limitaciones presupuestarias, iniciativas como las que impulsa CoCoa no sólo facilitan el encuentro entre los bailarines y el público, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la comunidad artística.

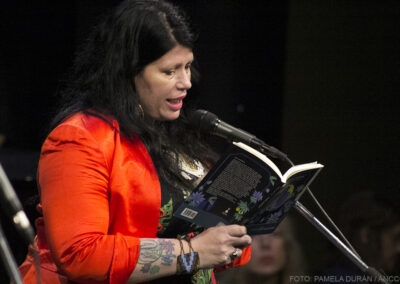

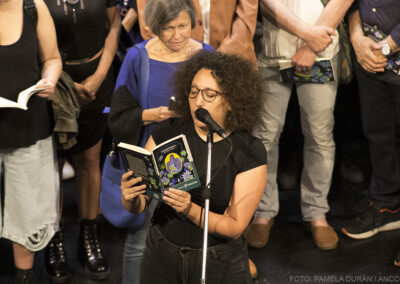

“El festival aporta una plataforma de visibilización, reflexión y profesionalización de la danza”, sostiene Susana Szperling, presidenta de la entidad, en diálogo con ANCCOM. Con más de 40 artistas en escena y con colaboradores en el área de iluminación, vestuario y sonido, el FIDIC se presenta como el reflejo de un trabajo colectivo. “Nos enorgullece que podamos aportar con este evento a que se conozca el gran desarrollo del sector”, afirma Szperling.

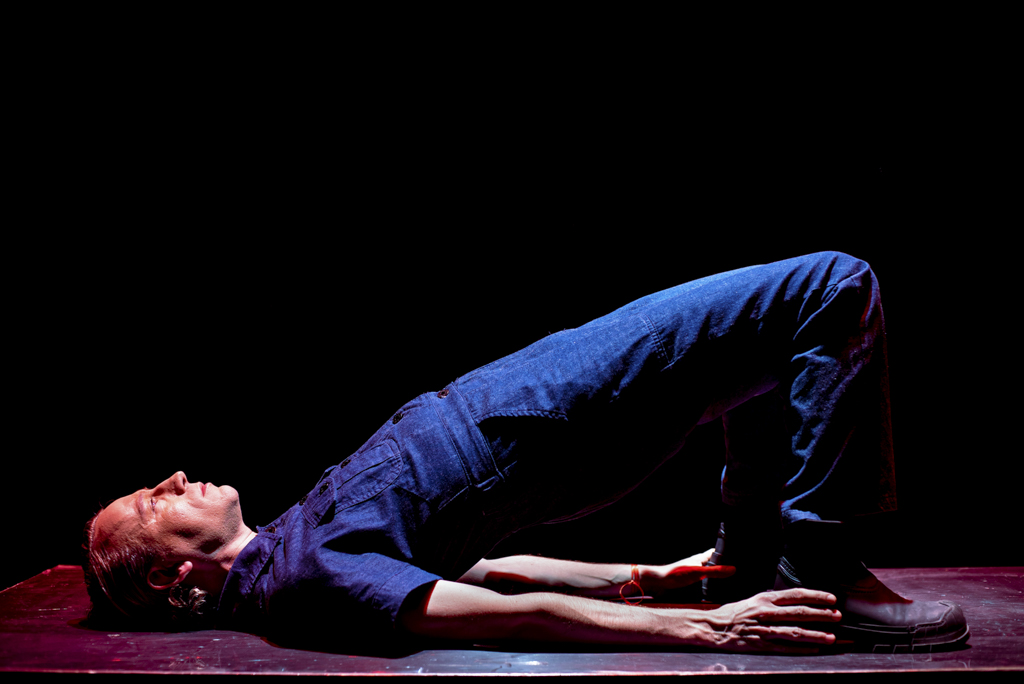

La programación del Festival está compuesta por seis obras escénicas y siete performances, entre las que sobresalen Mirar al río: tango para no olvidar, de Tatiana Sandoval Gutiérrez, una coreografía performática acerca de cómo es bailar la memoria de un territorio en un escenario; Tres orillas, de Gabriela Romero y Nicolás Diab, una puesta en la que un músico y una bailarina juegan con las fronteras de su arte; y Blanco de Valeria Martínez, una obra que invita al espectador a elegir su propia perspectiva. Además, en la sala de cine Graciela Borges del Cultural San Martín, tendrá lugar un ciclo de videodanza que contará con la proyección de diez cortos que atraviesan temáticas como los sueños, el cuerpo y los sentidos.

El FIDIC también contará con espacios de capacitación para los artistas que servirán para reflexionar sobre los procesos creativos, la coyuntura actual y su lugar como creadores. Entre las actividades se destacan el taller “Cuerpo, movimiento y tecnología. Fusiones IN-posibles”, dictado por la coreógrafa Liliana Tasso y el compositor Fabián Kesler y la conferencia performática “¿Qué es el contacto improvisación?”, a cargo de Cristina Turdo y Paula Zacharías.

“Estos espacios de intercambio resultan sumamente interesantes porque son momentos para compartir con colegas y de aprendizaje mutuo –asegura Carla Berdichesky, jurado de videodanza y miembro del equipo del FIDIC–. Los talleres aportan un motivo de diálogo que es fundamental para el mundo de la danza independiente”.

Las localidades para las funciones del Festival tienen un costo de 7.500 pesos, pero la propuesta incluye actividades complementarias, como las charlas y talleres, de acceso libre y gratuito. Esta iniciativa refleja el espíritu de la asociación, que aparte de promover la profesionalización de la danza independiente, también busca acercar a los espectadores a las salas. “El FIDIC tiene entradas accesibles porque es importante abrir las puertas a nuevos públicos y no solo al de la danza”, subraya Berdichesky.

La programación completa del FIDIC Expandido 2024 se puede ver en su página web. Las entradas de las obras se pueden adquirir en las boleterías de cada sede.