La heredera

Araceli Matus, la nieta de Mercedes Sosa, presentó su disco Matuséandose en el Centro Cultural Borges el día que su abuela hubiera cumplido 87 años. Además, la homenajeron bautizando al auditorio con el nombre de la cantante tucumana y presentando una muestra fotográfica que recorre su vida. Entrevista publicada el 11 de julio de 2022.

Curiosamente nacida un 9 de julio, el Centro Centro Cultural Borges celebró en la fecha patria el 87 aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa, con la inauguración oficial de la muestra fotográfica en torno a su figura, la designación de una sala con su nombre, y un concierto de su nieta, Araceli Matus, en el Auditorio Astor Piazzolla.

El C.C.Borges se encuentra en las porteñas Galerías Pacífico de la calle Viamonte 525, un espacio gestionado desde 1995 por la Fundación para las Artes, que este año pasó a la órbita del Estado como uno de los polos culturales del Ministerio de Cultura de la Nación. La celebración del cumpleaños de la artista es una iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura de la Nación y la Fundación Mercedes Sosa, impulsada por su nieta Araceli Matus, quien presentó su disco debut Matuseándose.

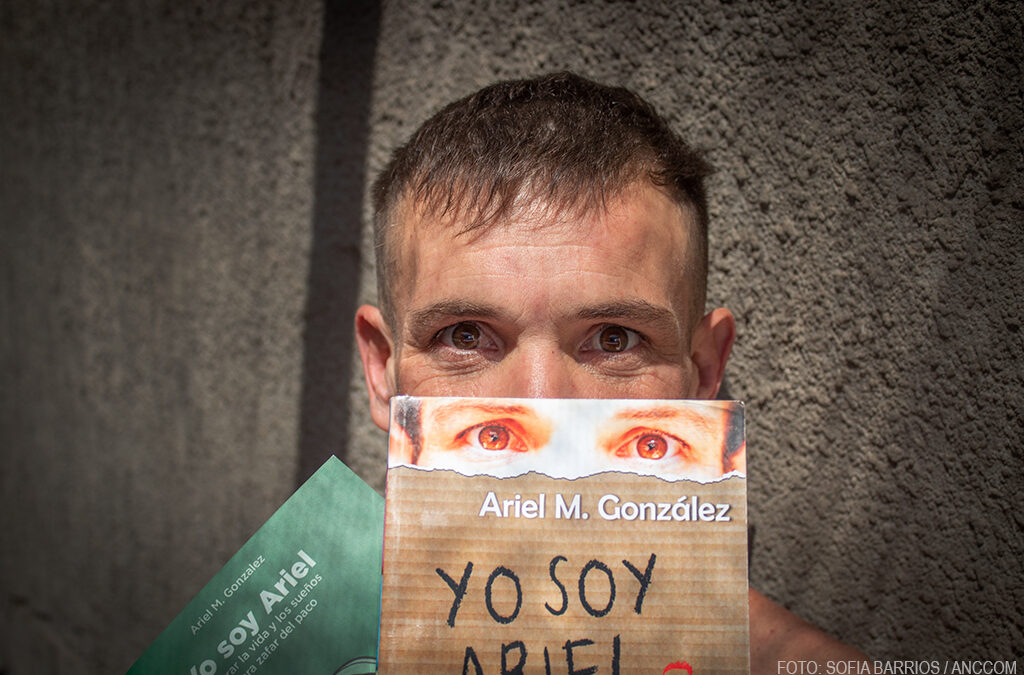

Araceli, nieta de Mercedes y del guitarrista y compositor Oscar Matus, creció rodeada de música. Empezó a los catorce años a tocar los teclados y a cantar coros en distintos grupos. A los diecisiete, en el Teatro Ópera de Buenos Aires, cantó en público por primera vez junto a su abuela. Además de su formación musical, es docente, musicoterapeuta y preside la Fundación Mercedes Sosa. En diálogo con ANCCOM, Araceli cuenta sobre su primer disco y, en especial, recuerda aquella relación con su abuela:

Matuseandose ya tiene una nominación a los Premios Gardel, ¿qué significa para vos “Matusearse”?

Matusearse lo usábamos mucho con mi abuelo, como algo bueno. De la misma manera que se usa caetanear. Yo tardé mucho en realizar esta idea que tenía del disco. Matusearme tiene que ver con lo que soy: yo soy Matus. Está muy relacionado a mi identidad, como el disco de mi abuelo Matuseando de 1967. También como una manera de diferenciarme de mi abuela, que es lo que más amo, pero tenía esa necesidad.

Para los que no te conocen ¿qué tipo de música dirías que se van a encontrar en el disco?

Siempre toqué en bandas desde la adolescencia, pero en los últimos años me dediqué más al canto. En realidad, canto desde siempre, pero empecé a poner el foco en el canto en las producciones musicales. El disco tiene que ver con eso, el foco en la voz, con canciones en castellano y en portugués. Hay dos canciones con música compuesta por mí y la letra es de Junior Carrizo, que es un músico de Brasil que vivió muchos años en Argentina.

¿Cuál dirías que es la influencia más fuerte de esa abuela como abuela y como artista, si es que se pueden separar?

La extraño como mi abuela, es mi familia. Lo que más me cuesta es esa figura, la pública, donde desde la Fundación, en la que estoy como responsable, trabajamos para preservar esa figura, su legado. Yo pasaba mucho tiempo con ella y me influenció como mujer, como música, como persona.

¿Cómo es mantener vivo ese legado?

Es un peso inmenso. Mi papá que estaba como responsable de la fundación Mercedes Sosa, se enfermó y se murió a los tres meses. La fundación cumplió 10 años el año pasado. Yo estoy buscando la forma de llevarla adelante a mi manera y también poder cumplir con la función de la fundación que es el cuidado y la difusión del legado musical y artístico de mi abuela y de la cultura latinoamericana, porque somos latinoamericanistas. Uno de los objetivos, por ejemplo, es llegar a otras generaciones, que puedan escucharla, saber quién fue. En este sentido, estoy contenta porque en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, hay tres jardines de infantes, creo que tres primarias, cuatro secundarias y escuelas de música gratuitas que llevan su nombre. Tiene que ver con el trabajo que hacen las comunidades, y como Fundación nosotros estamos trabajando para apoyar y facilitar, compartir fotos e información.

El inicio de la celebración estuvo a cargo del periodista Gustavo Sylvestre quien brindó un emotivo discurso sobre su relación con Mercedes Sosa. Recordó la primera vez que la escuchó cantar y anécdotas como una cena en su casa, donde la cantante tucumana emocionó hasta las lágrimas al el expresidente Raúl Alfonsín, en 2007, y su relación con Araceli. Luego se proyectó un video breve por el aniversario, con saludos que incluían a su nieto, al cantautor Victor Heredia y múltiples fotos familiares.

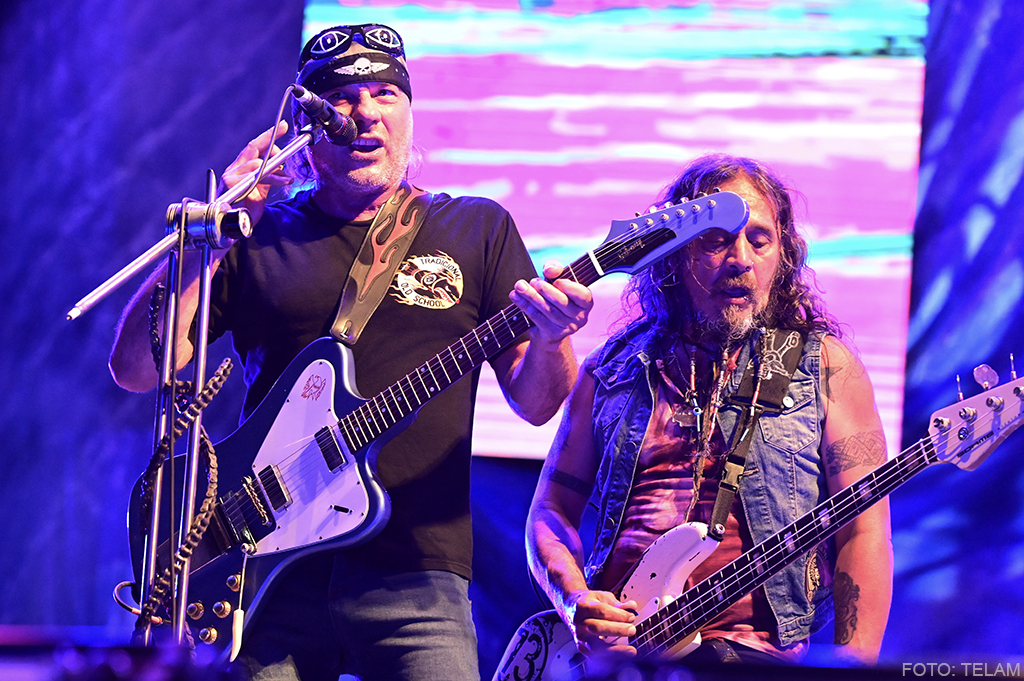

El momento del show musical comenzó con un repertorio variado que incluyó folclore, pero sobre todo ritmos rioplatentes, jazz y bossa nova. La formación músicos que acompañó a Araceli, con guitarra, bajo, batería, percusión y saxo barítono brillaron sobre el escenario.

Sobre el final, Araceli mencionó el proyecto propuesto para crear el «Día de la cantora nacional», por la fecha en que su abuela se subió al escenario por primera vez de la mano de José Cafrune. Hay un día del cantor pero falta el de la cantora, explicó.

En relación a la muestra fotográfica, titulada Mercedes por Pupeto Mastropasqua, de Juan “Pupeto” Mastropasqua, reúne más de 50 fotografías que el artista le tomó a Mercedes como reportero gráfico en distintos recitales. Se pueden ver imágenes del tamaño del alto de la sala, en blanco y negro, y en las paredes retratos de distintos formatos que revelan a Mercedes sobre el escenario, con el bombo y también abajo, con la París del exilio de fondo. Además, se exhiben dos ponchos célebres, el bombo de la cantante y algunas cartas intercambiadas con artistas como Ernesto Sábato y Charly García.

Asimismo, el auditorio del tercer piso quedó bautizado con el nombre de Mercedes Sosa, que pasará a ser programado por la Fundación Mercedes Sosa con el fin del cuidado y difusión de los valores de la canción popular.

La figura de Mercedes Sosa y su trabajo abrió camino de distintas maneras y como artistas de diferentes generaciones, es un ejemplo de, como decía ella “vivir la vida en voz alta”. Araceli Matus, es una nueva voz que se asoma con un legado que cuidar y un nuevo espacio como una oportunidad para la difusión y el trabajo, para contribuir en cierta forma en sembrar memoria y construir lo nuevo.