Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Considerado como un crímen de lesa humanidad de la última dictadura militar, se investiga a tres responsables del Servicio Penitenciarios acusados por la muerte de 65 presos comunes y las heridas causadas a otros 88.

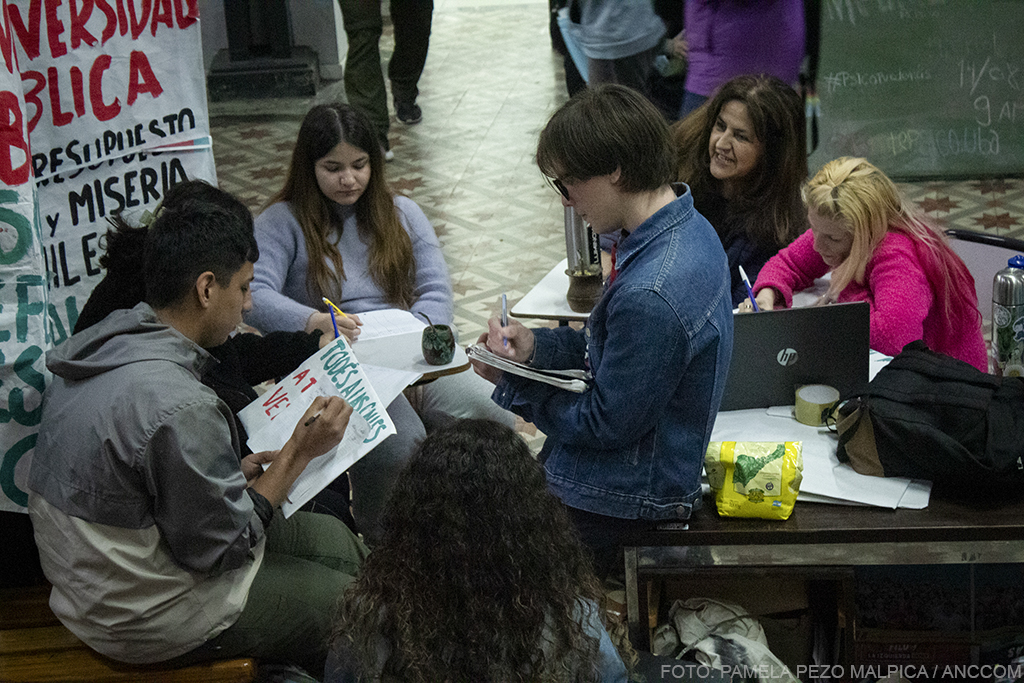

El pasado miércoles 9 se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra los tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados por la muerte de 65 víctimas y las heridas graves de otras 88. Fue tras una requisa y una represión en la cárcel de Devoto en 1978. El caso llega a la instancia oral y pública federal porque en 2014 fue declarado crimen de lesa humanidad.

El juicio dio comienzo en la Sala SUM del TOF 5 con la presencia de familiares y sobrevivientes, entre ellos Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel. Los jueces del tribunal, Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, mencionaron la presencia, en representación del Ministerio Público Fiscal, del fiscal general Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez. Con relación a las partes querellantes se encontraron presentes por la Secretaría de Derechos Humanos los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y por la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre se presentó Claudia Cesaroni y Natalia DAlessandro.

Los imputados estuvieron conectados vía Zoom: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y el exjefe de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. Se hizo mención de un cuarto acusado, Carlos Aníbal Sauvage, exjefe del Cuerpo de Requisa, quien falleció en el año 2021 sin que pudiera dilucidar su responsabilidad en los hechos.

Al abrir el juicio, Toselli dio lugar a las partes acusadoras para hablar y comenzó el fiscal Córdoba. “Los hechos se enmarcan dentro del contexto del plan criminal multidimensional, donde no se tratan por eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio, judicialmente acreditado, de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército”. En ese sentido, aclaró que el Servicio Penitenciario Federal no estuvo exento de participación en la represión durante la última dictadura militar. Junto a ello, el fiscal mencionó el proceso de militarización y alerta en que se encontraban inmersas las distintas fuerzas del país durante el año 1978: “No es casual que mediante la Ley 19594 del 24 de abril de 1972 las cárceles y otros establecimientos o instalaciones que albergaban detenidos, procesados o condenados por hechos de carácter subversivo, terrorista o conexo delitos de competencia de la Cámara Federal en lo penal de la nación o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueran puestos bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, ya que ello respondía a la política de Estado imperante”.

Luego, Córdoba disertó sobre los hechos criminales ocurridos en el interior del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto el 14 de marzo de 1978. “No se trató de la imposición de suplicios a través de los métodos convencionales, sino de una salvaje represión donde las personas que resultaron víctimas se encontraban privadas de libertad y se vieron en condiciones de encierro absoluto al alcance del fuego y las balas de los autores”, leyó Córdoba. “A raíz de lo que fue calificado como una insubordinación por parte de los alojados en el Pabellón Séptimo del complejo penitenciario durante la madrugada del 14 de marzo y con el objeto de amedrentar a estos y sacar del pabellón al interno Jorge Omar Tolosa, los funcionarios penitenciarios dispusieron la realización de una requisa integrada por un mayor número de efectivos que lo habitual, ingresando de manera inusualmente violenta al pabellón aproximadamente a las 08:15 de la mañana de aquel 14 de marzo”.

La masacre

El fiscal general siguió con la secuencia de los acontecimientos, al detallar que los internos comenzaron a defenderse del castigo de parte del personal penitenciario, arrojando distintos elementos que tenían a su alcance y utilizando las camas cucheta para resguardarse. El cuerpo de requisa retrocedió, y frente a ello, los reclusos amontonaron camas para impedir que reingresaran. Sin embargo, los penitenciarios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y a disparar con armas de fuego desde la pasarela de vigilancia hacia quienes estaban en el pabellón. Como respuesta a la represión, los internos apilaron sus colchones sobre las camas que habían sido previamente colocadas contra la reja de ingreso obstaculizando así la visión del personal penitenciario hacia el interior. En un momento dado, y por motivos que no pudieron esclarecerse, los colchones que estaban apilados contra la reja de ingreso se prendieron fuego y posteriormente comenzó a presenciarse un denso y tóxico humo negro.

A pesar de ello, las autoridades presentes del Servicio Penitenciario Federal no auxiliaron a los reclusos ni impidieron que el fuego avance, sino que continuaron disparando contra ellos armas de fuego y lanzando gases lacrimógenos desde las pasarelas exteriores de la unidad y desde los patios del complejo. Una vez consumido el fuego y abiertas las puertas del pabellón, los sobrevivientes fueron obligados a salir y cuando se traspuso la puerta de ingreso fueron recibidos por una doble fila de agentes penitenciarios que los golpearon con objetos contundentes, dándoles golpes de puño y patadas a lo largo de un pasillo que se extendía desde la puerta del pabellón hacia otros calabozos.

A su turno, la auxiliar Grigera destacó que fueron recapitulados otros eventos relevantes previos a la jornada del incendio. Sin embargo, expresó la necesidad de analizar en profundidad el último episodio: qué se hizo y qué no de parte del servicio penitenciario. “No realizó ninguna maniobra encaminada a extinguirlo”, leía Grigera, en alusión al fuego.

Para fundamentar la acusación hacia las autoridades del penal, Grigera fue leyendo distintos testimonios de sobrevivientes que habían declarado en un sentido similar las circunstancias de los hechos, entre los apellidos mencionados estaban Ciardello, Olivero, Cardozo, Rica, Olivera, Gaitán, Montiel, Vera, Vergara, Cinelli, Berti, Romero, Mantilla, Medina, Díaz y Quintero. “Muéranse cachivaches”, “muéranse como ratas” y “muéranse de a poquito”, fueron las palabras que recuerdan algunos de ellos, y que ayer fueron leídas en la audiencia.

Los acusados

Tiempo después, fueron mencionadas las conductas descriptas y probadas que se le atribuyen a Ruiz, Galindez y Zerda (habiendo mencionado también a Sauvage). Éstas son la imposición de tormentos reiterados en 153 ocasiones, de los cuales 65 se encuentran agravados por la muerte de las víctimas. Juan Carlos Ruíz deberá responder en calidad de autor mediato ya que era quien tenía el poder de mando sobre el personal que intervino en las torturas y por ser la máxima autoridad presente en el día de los hechos en la unidad carcelaria. En tanto, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda son señalados como coautores, porque las acciones sólo podrían haberse llevado a cabo bajo expresas órdenes del director y máxima autoridad del instituto penal.

Dicha acusación se fundamentó al mostrar -a través de testimonios y documentación- que una vez comenzado el incendio, las autoridades presentes dejaron avanzar el estrago con el objeto de someter a los internos a un castigo ilegal. Y una vez apagado el fuego, torturaron a los sobrevivientes. “Ya culminado el mismo sometieron a los sobrevivientes a graves castigos físicos que se prolongaron durante todo el recorrido desde el pabellón séptimo hasta los calabozos a los que fueron arrojados” leyó Grigera.

Torturas

Tras un cuarto intermedio, la abogada Claudia Cesaroni presentó una síntesis del requerimiento de elevación a juicio. “Esta causa fue reabierta a partir de la insistencia de un sobreviviente, Hugo Cardozo, y de la determinación del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en el año 2011. Nosotras somos parte de un equipo jurídico que trabaja activamente de modo militante por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en aquel momento y en el presente”, expresó. Esa insistencia se concretó en la presentación ante la justicia federal en marzo de 2013.

“Fuimos a pedir que esta causa se reabra, porque había sido archivada por la justicia ordinaria en 1979. A partir de eso se fueron sumando otros sobrevivientes, familiares, así como también expresas políticas que estaban en la cárcel de Devoto en ese momento y que fueron testigos de esa masacre”, explicó Cesaroni. También añadió que cada acción jurídica que fue y vaya a ser llevada a cabo será en el marco de la lucha colectiva por la memoria, verdad y justicia. A criterio de la abogada y criminalista, el Servicio Penitenciario fue parte del aparato de terror de la dictadura.

Más adelante, tuvo la palabra Natalia D’Alessandro, también abogada querellante, quien continuó con la lectura del resumen del requerimiento, reconstruyendo los hechos de las acciones iniciales al motín a partir del conflicto de la televisión con el interno Tolosa. En ella, se contó específicamente todo lo que vivieron los presos durante el incidente, incluyendo las lastimaduras, lo que sintieron al salir, pisar a otros fallecidos y saber que los continuarían golpeando a pesar de estar quemados. “La violencia fue inusual, aún para quienes estaban acostumbrados a recibir palos como parte de la rutina”, leía la abogada.

Luego Cesaroni retomó la palabra. Entre sus declaraciones estuvo la necesidad de contrastar la versión oficial avalada por Sauvage, un planteo basado en que los presos fueron los que causaron el incendio a partir de una pelea realizada entre ellos. Sin embargo, cuando se le preguntó si se sabía quiénes habían sido los responsables de la acción dada, el exjefe del Cuerpo de Requisa contestó que no reconoció a los actores. Esta versión fue altamente cuestionada por la querella debido a dejar incógnitas sin resolver, entre ellas, cómo podía ser que ningún guardia haya presentado lesiones, o bien, por qué no se realizó ninguna tarea efectiva de parte de las autoridades para frenar el fuego.

Al rato, Cesaroni, conmocionada, mencionó a todos los fallecidos y gravemente heridos durante la masacre.

Finalmente, D’Alessandro brindó unas últimas palabras en homenaje y respeto por los familiares, allegados y sobrevivientes presentes. “Deben considerarse las circunstancias en que fueron cometidos los hechos imputados así como que los mismos fueron perpetrados por agentes del Estado, todos ellos miembros del Servicio Penitenciario Federal, quienes utilizaron en todo momento medios violentos en contra de las víctimas, las cuales se encontraban detenidas bajo su custodia”, leyó. “Por todo ello, solicitamos que en primer lugar, se tenga por realizada la síntesis del requerimiento de elevación a juicio y se juzgue la masacre del Pabellón Séptimo entre el 13 y 14 de marzo de 1978 en el que 65 presos llamados comunes, fueron asesinados mediante el humo, el fuego, las balas y los golpes, y otros 88 sufrieron torturas brutales, como un crimen contra la humanidad, se asignen responsabilidades y se impongan las penas correspondientes. Porque como dicen los familiares que se han reunido para realizar este recorrido en demanda de memoria, verdad y reparación, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, finalizó

Posteriormente Toselli dio por formalmente cerrado el debate y concluyó la jornada, realizando un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 horas.