Venezuela en su laberinto

El 10 de enero comenzará formalmente el nuevo mandato de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador de las elecciones sin exhibir las actas electorales. Su rival, González Urrutia, se exilió en España yCorina Machado, lider de la oposición, intenta una salida negociada de la crisis. ¿Cómo impactará el triunfo de Trump?

El 28 de julio se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Millones de personas decidieron entre la continuidad del presidente Nicolás Maduro o el comienzo de una nueva era bajo la dirección de Edmundo González Urrutia, representante de la coalición opositora. Frente a las cifras oficiales, ambos candidatos se proclamaron ganadores: González Urrutia respaldó su triunfo presentando las actas de votación de sus fiscales, y Maduro lo sostuvo a través de su palabra y la de los organismos estatales.

Las actas de votación presentadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y frente a distintos organismos internacionales, demostrarían la victoria de González Urrutia con el 67% de los votos, frente al 30% obtenido por Maduro. Ellas representarían el 81,7% de las actas totales y hasta el momento son la única prueba que permitiría legitimar los resultados de la elección, ya que ni el CNE ni el líder chavista presentaron documentos que validen su supuesta victoria.

A su vez, la reelección de Maduro fue proclamada por Elvis Amoroso, presidente de la CNE, y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que clausuró el capítulo electoral al rechazar el amparo presentado por el Frente Democrático Popular (FDP), que exigía la publicación de los resultados de la votación.

Claudia Cinatti, analista y editora de política internacional de La Izquierda Diario, afirmó que el proceso fue fraudulento desde su desarrollo previo, no solo respecto al recuento de votos, y comentó en conversación con ANCCOM: “Maduro vetó candidatos de la oposición patronal, como María Corina Machado, que está inhabilitada, y rechazó otros candidatos hasta que finalmente quedó González Urrutia. El carácter autoritario y antidemocrático del gobierno también fue para evitar cualquier expresión que cuestionara por izquierda al propio gobierno de Maduro; recordemos que al Partido Comunista venezolano, que estuvo por muchos años en alianza con el gobierno y después rompió, le hn quitado la legalidad de manera escandalosa. “

La especialista puntualizó: “El régimen tuvo su candidato, la oposición de derecha también tuvo su candidato, aunque no fuera el que había elegido, y tanto los sectores de trabajadores como cualquiera que cuestionara por izquierda al gobierno, ningún candidato”.

Joaquín Sánchez Mariño, periodista argentino que cubrió las elecciones y es autor del ensayo En Venezuela, expresó en diálogo con ANCCOM: “Se preveía que el oficialismo iba a tender algún tipo de trampa. Desde la oposición estaban preparados para que el gobierno no aceptara fácilmente su derrota pero nadie esperaba esta necedad tan brutal. Había una pequeña esperanza de que aceptara un proceso democrático transparente, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero tampoco fue tanta sorpresa cuando el gobierno lo rechazó.”

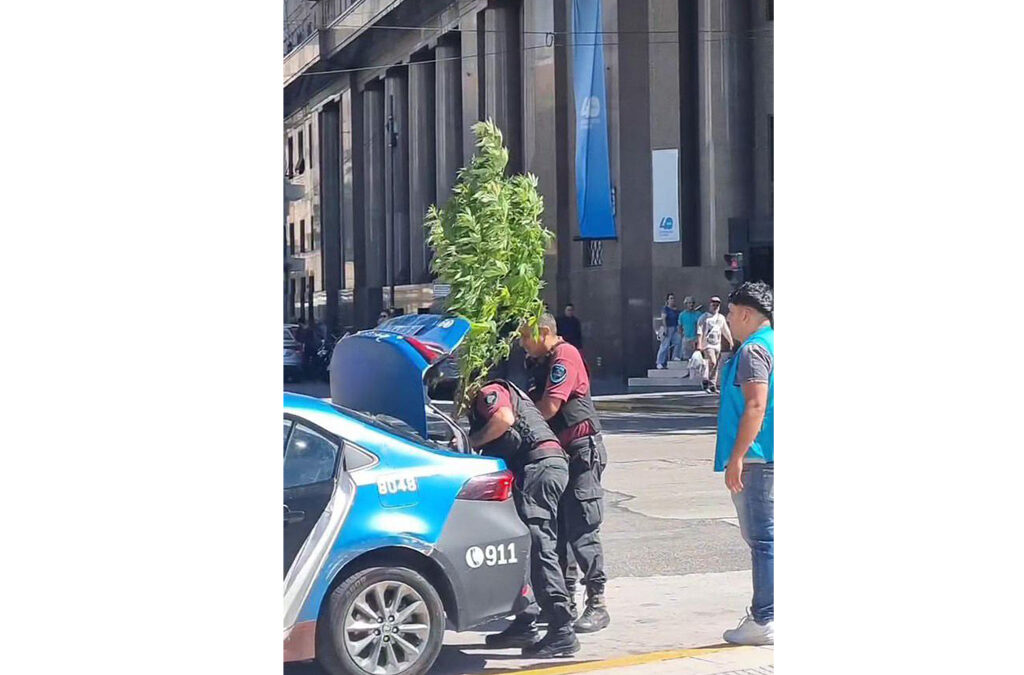

Durante los días posteriores a la elección, las calles de todos los Estados recibieron a miles de manifestantes que denunciaron fraude electoral, y exigieron la transparencia del proceso de escrutinio. Las protestas fueron aplacadas por una ola de violenta represión, impulsada por el gobierno, que dejó 23 muertos, cientos de heridos, más de 2000 detenidos e inauguró una nueva etapa de persecución política.

Sánchez Mariño comentó: “Se esperaba que ganara la oposición, porque eso se veía en la calle, pero había que ver si era una derrota ajustada. El día anterior a las elecciones parecía que era 1983, una especie de regreso venezolano de la democracia, pero no lo fue y la esperanza se desinfló muy fuertemente porque a fuerza de detenciones y persecución política el gobierno logró controlar la protesta social. Después de las elecciones comenzó la Operación Tun Tun, una forma de atemorizar a la sociedad y amedrentar a los que salen a protestar, que es clave para este proceso.”

Actualmente González Urrutia se encuentra exiliado en España y María Corina Machado, la principal referente de la oposición, sigue en el país actuando desde las sombras, sin revelar su paradero. Machado insiste en consensuar con Maduro su salida del poder, ofreciéndole amnistía a cambio del reconocimiento de su derrota. Durante los días posteriores a las elecciones se especulaba con la posibilidad de que una fracción de las Fuerzas Armadas, el principal pilar que sostiene a Maduro en el poder, se rebelara e hiciera un golpe desde adentro, pero rápidamente se descartó. “Es difícil un quiebre grande porque gran porcentaje de las fuerzas están implicadas en los negocios de Maduro, quien dejó que la corrupción y el vicio permeen en las capas altas y bajas como una manera de convertir a todos en cómplices” explicó Sánchez Mariño.

Los únicos países de la región que respaldaron los resultados sostenidos por el régimen fueron Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras. El resto, incluidos aliados históricos del chavismo, como el presidente de Brasil Lula da Silva, el de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia Gustavo Petro, no reconocieron el triunfo de Maduro y exigieron la publicación de las actas.

Sánchez Mariño consideró esos posicionamientos parte de los hitos más importantes a nivel internacional, y explicó: “El primero fue cuando el Centro Carter, una organización independiente de investigaciones estadounidense, a la que Maduro invitó y que avaló las elecciones de 2018, abandonó el país y dijo que las elecciones no habían sido limpias, por ende no podían verificar el triunfo del líder chavista. Más adelante expresaron que había ganado la oposición, y que las actas que presentaron eran válidas. El segundo golpe fuerte fue cuando los líderes de la región no respaldaron su triunfo, lo cual afectó su credibilidad y estatura moral porque se esperaba que lo respaldaran más allá de que fuera fraudulento.”

La columnista brasileña del Jornal O Globo, Janaina Figueiredo, quien ha cubierto elecciones en Venezuela, entrevistó a González Urrutia en Madrid, y comentó en conversación con ANCCOM que el excandidato presidencial está viajando por Europa para pedirle ayuda a la comunidad internacional, solicitando más sanciones para asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, y principalmente sanciones individuales hacia “los funcionarios de la dictadura venezolana”.

Figueiredo declaró: “Las sanciones han tenido un impacto muy duro para la economía y para el gobierno de Venezuela, que lo ha sorteado con la ayuda de aliados como China y Rusia, entre otros. La situación financiera del gobierno de Maduro es muy complicada, y eso explica también por qué sufrió una paliza en las elecciones del 28 de julio: porque el chavismo no tuvo más el dinero con el que contó en otro momento para financiar programas sociales, y los sectores populares votaron por primera vez, en su mayoría, en contra del chavismo. Eso tiene que ver con un Estado fallido: los chicos en Venezuela van a la escuela dos veces por semana, los hospitales se caen a pedazos, eso claramente se relaciona con un impacto financiero de las sanciones, pero también con la corrupción. Maduro ha conseguido de alguna forma superarlas, pero las sanciones sin duda representaron un costo muy alto para el régimen, y para la sociedad.”

Hugo Chávez, el teniente coronel del ejército venezolano, se hizo públicamente conocido en 1992, cuando se adjudicó públicamente la responsabilidad del golpe de Estado fallido del mismo año. Después de dos años de prisión, fue indultado y se dedicó a construir un movimiento político a través de la canalización de las frustraciones sociales y económicas de la población. En 1998 ganó las elecciones, y al año siguiente asumió la presidencia con amplio apoyo del pueblo. Su gobierno fue acompañado por una situación económica favorable generada por el boom petrolero, que le permitió una relativa redistribución de la renta petrolera y la nacionalización de empresas privadas.

Cinatti destacó que si bien Chávez tomó medidas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, también creó una burguesía nacional “completamente parásita” que “vivía y aprovechaba los subsidios del Estado”, y expuso rasgos autoritarios para intentar disciplinar a la clase trabajadora, por ejemplo al declarar la ilegalidad de las huelgas.

Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, se celebraron nuevas elecciones en las que resultó ganador Nicolás Maduro, quien había sido vicepresidente durante su último mandato y fue designado públicamente como su sucesor por el propio líder bolivariano. Su gobierno encontró serios límites debido a la dependencia de la renta petrolera, ya que la mayor parte del ingreso de divisas provenía de ese sector, y el cambio en las condiciones internacionales, la caída del precio de las materias primas y del petróleo redujeron drásticamente los fondos del Estado.

Al respecto, Cinatti afirmó: “Bajo el régimen de Maduro el país entró en una situación desastrosa, lo hemos visto sin bienes básicos de consumo, en una situación social y económica catastrófica, sobre todo para los sectores populares. Hoy hay casi una dolarización de hecho, el salario es miserable y para sostener todo eso profundizó mucho los rasgos autoritarios del régimen político. La pérdida de apoyo se debe a una combinación de medidas impopulares y la profundización del carácter autoritario y represivo, al punto de tener detenciones completamente arbitrarias y presos políticos.”

El futuro de Venezuela se presenta como un panorama incierto, y abierto hasta el 10 de enero del próximo año, fecha donde comienza el tercer mandato de Maduro. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero, podría cambiar el rumbo.

Cinatti afirmó: “Están en juego distintos factores, en primer lugar económico, ya que si bien el gobierno de Maduro tiene contradicciones evidentes con gobiernos como el estadounidense o el español, las multinacionales de esos países hacen negocios muy importantes en Venezuela, como la Chevron, y los grupos económicos locales, porque Maduro se presenta como garantía del orden y viene aplicando un plan económico que atacó muy duro a los sectores trabajadores, asalariados y populares.”

No obstante, Cinalli recordó que “fue bajo el gobierno de Trump cuando se impulsó el golpe que intentó dar Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, ligado a este mismo sector de la oposición de derecha encabezado por Machado. Son una serie de elementos nacionales e internacionales, incluso de los propios gobiernos de América Latina, que hacen que esté todo ‘congelado’, aunque hay muchos elementos de crisis y hay que ver que nuevos hechos políticos pueden llegar a suceder. El gobierno de Maduro ha instalado un escenario, pero no está cerrado.”