Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

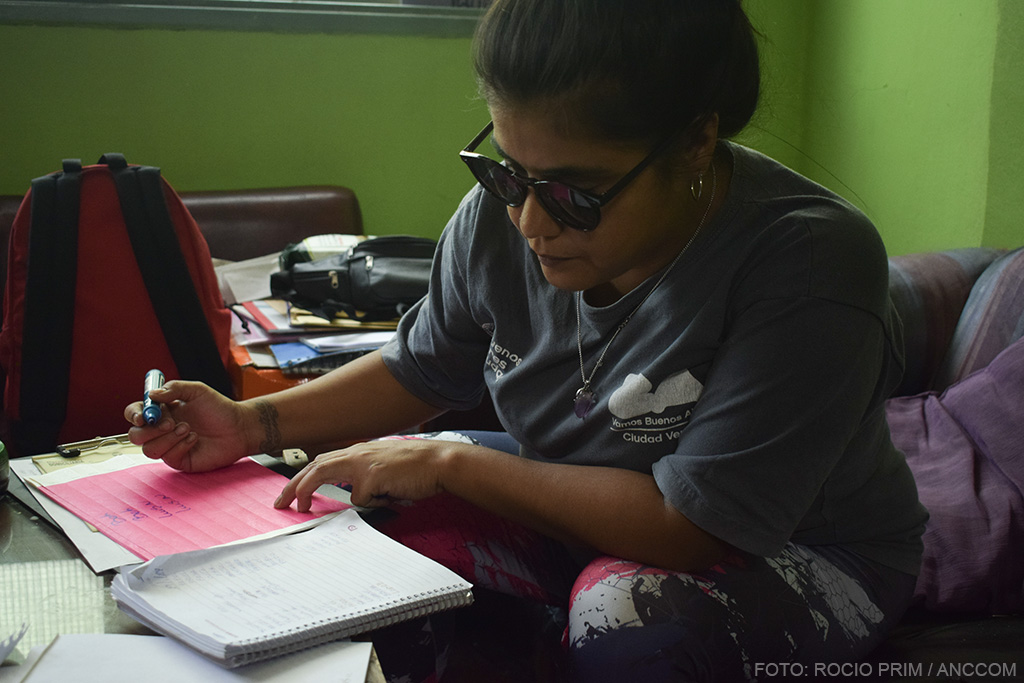

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU.

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

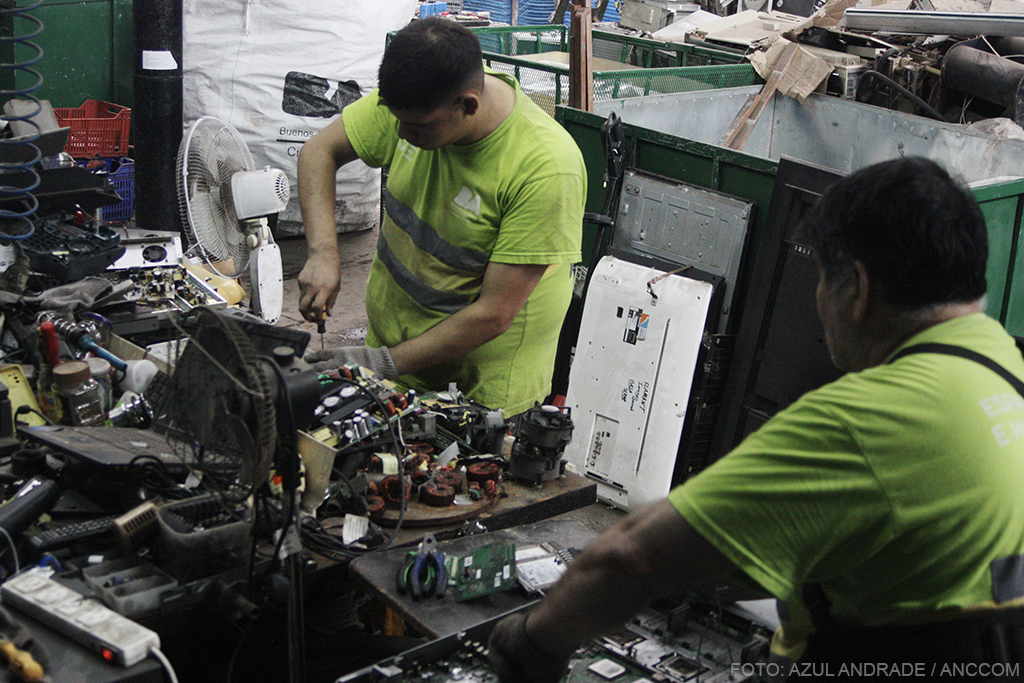

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti.

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”.

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti.

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.