¿Es posible correr a China de la economía argentina?

El apoyo de la Administración de Trump y el FMI al gobierno de Javier Milei busca que la inversión norteamericana desplace a la presencia del Gigante Asiático en áreas estratégicas del país. ¿Cuán realista es esa meta?

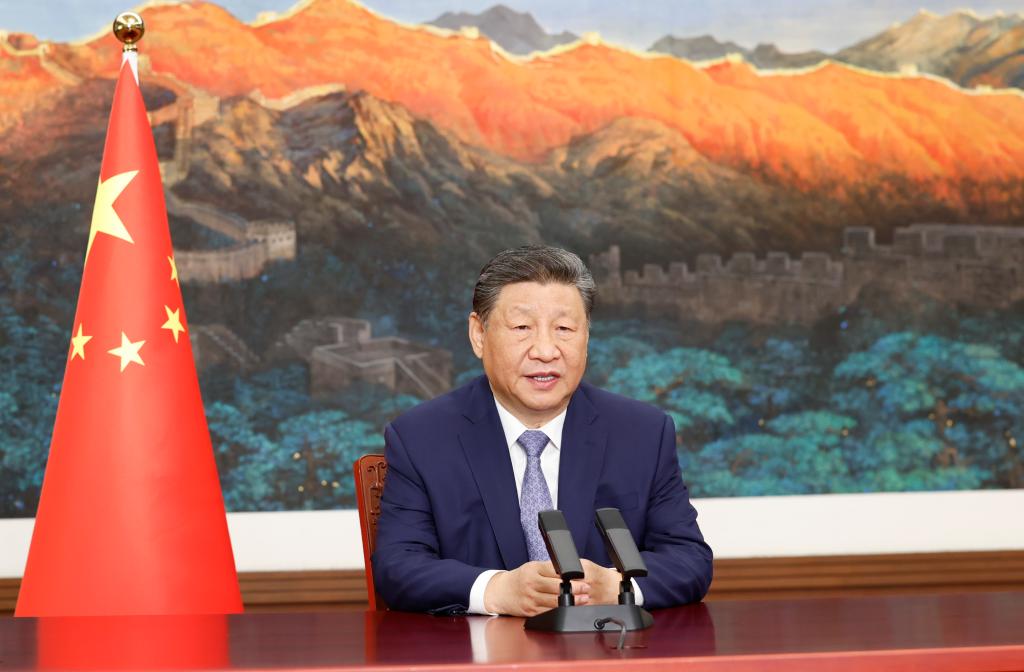

El pasado 24 de septiembre, Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo a través de la red social X : “Estados Unidos está en negociaciones con Argentina para establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central argentino”. Luego, el dos de octubre, en una entrevista para la cadena de televisión estadounidense CNBC, Bessent dijo que su país tiene un “interés estratégico” en la región. Días más tarde -y tras haber confirmado el swap- en una entrevista para Fox News, Bessent aseguró que Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”. Como la idea generó controversias, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que salir a calmar las aguas. El 10 de octubre, en una entrevista con Radio Rivadavia, expresó: “No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”.

A su vez, el e director para el Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser, dijo que: “Lo de China es lo más importante para Trump. Lo que le está diciendo a la Argentina es: no dependan más de China, dependan de nosotros”. Para él, la intervención norteamericana en la economía argentina “busca alentar el acceso de empresas de su país en la explotación de minerales, tierras raras y energía”.

«Hay una agudización de las contradicciones entre la posición ´sacar a China´ y los intereses de los sectores económicos concentrados de la Argentina, en gran medida alineados con el gobierno de Milei pero dependientes también del vínculo comercial con el Gigante Asiático», Schultz.

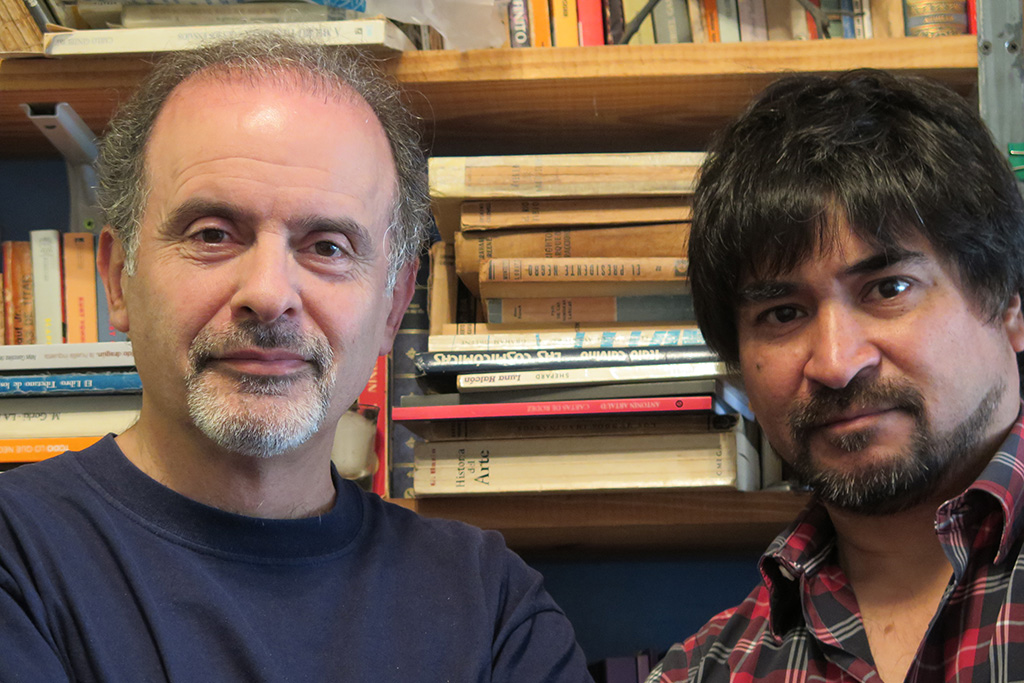

“Si bien desarmar el swap de monedas con China es bastante complejo, esto está puesto sobre la mesa. Lo dijo el propio Bessent en abril cuando el fondo rescató a la Argentina”, señala Leandro Morgenfeld, historiador, analista internacional especializado en Estados Unidos e investigador del CONICET. Dicho sea de paso, resulta llamativo que el monto del swap anunciado es muy similar al que ya tiene la Argentina con el gigante asiático.

Cada nuevo anuncio desde el norte es una pieza más que se suma al rompecabezas que busca un salvataje a la Argentina debido a la necesidad del gobierno de Javier Milei de llegar a las elecciones del 26 de octubre con paz cambiaria y social.

“No quieren que avancen inversiones clave de China en el sector de infraestructura. Por eso boicotearon el financiamiento a la cuarta central nuclear que había acordado Argentina con financiamiento chino”, agrega Morgenfeld.

En 2022 se había firmado el contrato con China para construir la cuarta central nuclear del país, Atucha III. Sin embargo, durante la gestión de Milei se encargaron de obstruir ese acuerdo y hoy se encuentra paralizada la construcción tanto de esa central como del CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) y del RA-10. En todos los casos se trata de proyectos generadores de divisas, por lo cual queda expuesto que la decisión del gobierno deja de lado el desarrollo nacional en pos de priorizar el alineamiento con los Estados Unidos.

“Quieren que se privatice Nucleoeléctrica (NASA) para que las tres centrales superavitarias que tiene la Argentina pasen a manos privadas con participación norteamericana, que se bloqueen las inversiones en minerales estratégicos como el litio -donde las inversiones chinas son muy importantes-, que se desarme la base espacial China en Neuquén, avanzar con una base militar conjunta en el estratégico Canal de Beagle frente a la Antártida -muy cerca de nuestras Malvinas-, y con ejercicios militares conjuntos como el que aprobó por decreto hace menos de 20 días el propio Milei”, sostiene Morgenfeld.

Comandados Sur

El 29 de abril de este año, Milei recibió al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, quien luego visitó la Base Naval Integrada de Ushuaia. Ese mismo territorio había sido, en abril de 2024, el escenario del encuentro entre la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y el presidente argentino, quien en aquella ocasión afirmó que “la mejor forma de defender la soberanía argentina es la alianza con Estados Unidos”.

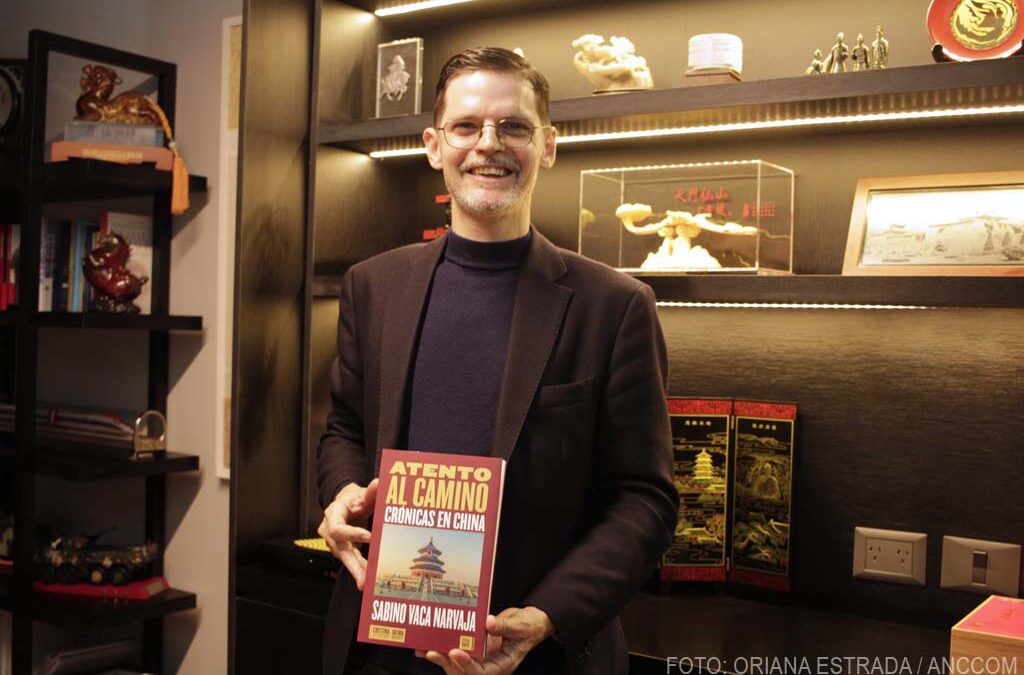

Sin embargo, pese a la cantidad de declaraciones provocadoras y la búsqueda por ralentizar la cooperación entre China y Argentina, la idea del gobierno “es una meta prácticamente imposible de cumplir», sostiene Sebastian Schulz, sinólogo y especialista en estudios chinos. “China –agrega- es hoy la primera potencia económica mundial medida en términos de paridad de poder adquisitivo, el primer exportador y segundo importador global, además de ser el segundo socio comercial de la Argentina y uno de los principales inversores internacionales”.

Esta imposición de parte del gobierno de Estados Unidos lleva a una agudización de las contradicciones entre la posición “sacar a China» y los intereses de los sectores económicos concentrados, en gran medida alineados con el gobierno de Milei pero dependientes también del vínculo comercial con China.

Como explica Schulz, “la canasta exportadora argentina compite directamente con la estadounidense, ya que ambos países venden productos similares (principalmente soja) al mercado chino. En ese sentido, Washington busca que la Argentina reduzca sus exportaciones a China para acaparar ese mercado, lo que perjudicaría directamente a la economía nacional”.

Por su parte, el sinólogo Ruben Guzzetti recoge un ejemplo de cooperación reciente con un país vecino: “Cuando terminó la decimoquinta Cumbre del BRICS en Río de Janeiro -en julio de este año-, los gobiernos de China y Brasil anunciaron la elaboración de un plan de factibilidad para desarrollar el Ferrocarril de Ilhéus, un puerto que está al sur de de Salvador de Bahía, que va a cruzar todo Brasil y llegará hasta el puerto Chancay en Perú”. Esto puso los pelos de punta a Estados Unidos, “pero a su vez es imprescindible para los productores agropecuarios brasileños porque de esta forma van a poder sacar todo lo que se está exportando -que es mucho- desde Brasil hacia China con un costo de flete y de logística muchísimo menor”, sostiene el especialista.

¿America first y Argentina last?

Desde Estados Unidos también les piden explicaciones a sus funcionarios: ¿por qué le compran pesos a la Argentina? Algunos periodistas señalan una tensión entre la política “America first” (como publicita Trump su supuesta prioridad por los asuntos internos) y el apoyo externo que está brindando a Argentina, preguntándose si es apropiado usar fondos o instrumentos financieros estadounidenses para prevenir colapsos en otros países cuando hay necesidades internas fuertes. Durante una entrevista con CNBC, Bessent dijo: «Cuando la gente me dice: ‘¿Cómo, no era América primero?’ Yo les respondo que sí y les pregunto: ¿quieren seguir disparando cañoneras como en Venezuela? No queremos un Estado fallido. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización de Cambios (FSE, por sus siglas en inglés) nunca ha perdido dinero. No va a perder dinero esta vez tampoco”.

Desde la Embajada de China en Argentina salieron al cruce de las afirmaciones del secretario del Tesoro estadounidense. En un comunicado difundido el 11 de octubre, calificaron los dichos de Bessent como “provocadores” y propios de una “mentalidad de Guerra Fría”. El texto advirtió que Estados Unidos “no puede perturbar la cooperación entre China y América Latina”, y subrayó que la relación con la Argentina “se basa en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido”. Además, la representación diplomática sostuvo que América Latina “no es el patio trasero de nadie”.

En línea con esto, Schulz señala: “China entiende que el gobierno de Milei representa una coyuntura dentro de un proceso estructural de grandes transformaciones globales, en el marco del cual Beijing decidió llevar adelante una política de cooperación con Argentina, por lo que busca discutir y rechazar las pretensiones hegemonistas y unilateralistas de los Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo una relación cordial y diplomática con el actual gobierno, siempre que éste no se entrometa en las ‘líneas rojas’ consideradas por Beijing, especialmente en lo que respecta al principio de Una sola China”.

Alerta en la oposición

Desde Unión por la Patria, diputados como Máximo Kirchner e Itai Hagman presentaron proyectos que buscan obligar al Poder Ejecutivo a someter a aprobación del Congreso cualquier acuerdo financiero o swap con potencias extranjeras. Advirtieron que el acercamiento a Estados Unidos podría implicar una pérdida de soberanía económica y exigieron mayor transparencia en las negociaciones.

En la misma línea, el Frente de Izquierda-Unidad denunció una “entrega total” de la soberanía nacional y acusó al Gobierno de Milei de subordinar la política exterior a los intereses geopolíticos de Washington. Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron un pedido de informes sobre el supuesto acuerdo de 20.000 millones de dólares y reclamaron el fin de los vínculos militares con el Comando Sur, al que consideran una forma de injerencia directa en los asuntos internos del país.

Pese a que el financiamiento de 20.000 millones de dólares ya se anunció y la oposición no puede anularlo, sí intenta frenar su ratificación parlamentaria, transparentar sus condiciones y convertirlo en un costo político para el gobierno. Además, de esta manera se instala el debate público sobre la subordinación a Washington y el desplazamiento de China, lo que erosiona la legitimidad del acuerdo tanto interna como externamente.

Barril sin fondo

Días atrás, luego de la reunión entre Trump y Milei en la Casa Blanca, Bessent dijo que se está trabajando en una nueva línea de swap de divisas por 20 mil millones de dólares más para Argentina, lo que elevaría el total del endeudamiento a 40 mil millones de dólares. Un apoyo tan fuerte sin duda resultará aún más caro.

“Hay que tener en cuenta que el verdadero poder que existe hoy en Occidente es el financiero, ese conglomerado de fondos de inversión, calificadoras de riesgos, grandes bancos transnacionales, farmacéuticas, etc”, sostiene Guzzeti. Es decir, son esos grupos quienes financian el préstamo, los presidentes son simples ejecutores.

La disputa entre Washington y Beijing encuentra en la Argentina un nuevo capítulo de la competencia por la influencia global. Mientras el gobierno de Milei apuesta a consolidar su alianza con la administración de Trump, los costos políticos, económicos y estratégicos de ese alineamiento empiezan a hacerse visibles: proyectos frenados, tensiones diplomáticas, una creciente dependencia financiera y una situación económica y social paupérrima para la mayoría de las y los argentinos. Entre las presiones de Estados Unidos y la persistente gravitación china en sectores clave de la economía, el país se mueve en un tablero donde la soberanía se negocia dólar a dólar. En ese contexto, lo que está en juego no es sólo la orientación de la política exterior, sino el modelo de desarrollo que la Argentina puede asumir.