Fotografiar lo que nadie ve

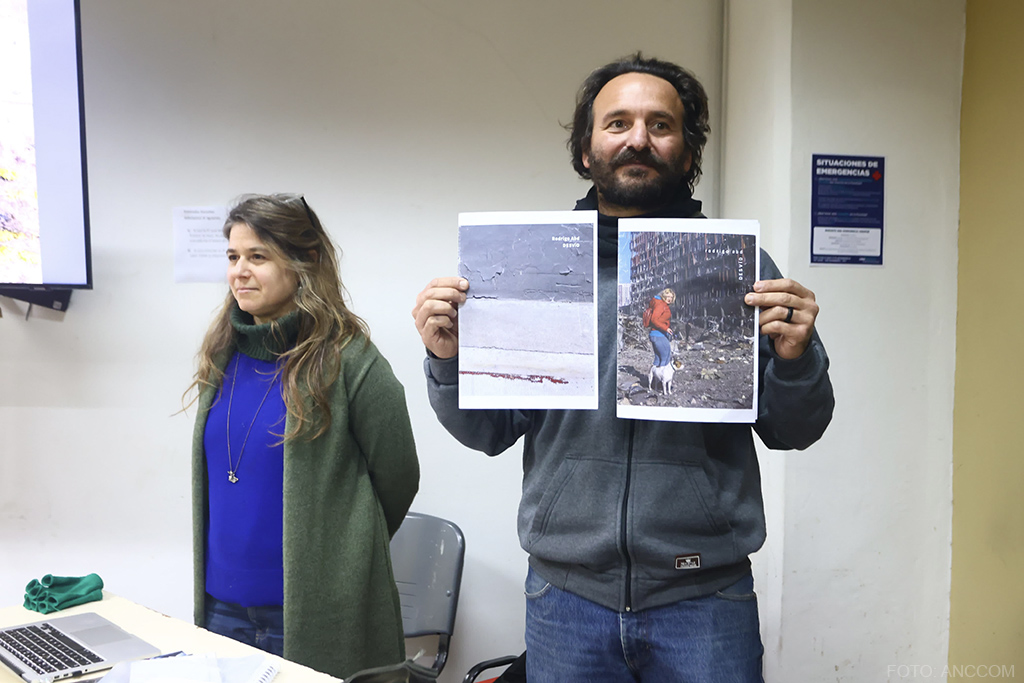

El fotoperiodista argentino Rodrigo Abd, dos veces ganador del Pullitzer, visitó la Facultad de Ciencias Sociales para hablar de su trabajo y de su muestra “Desvío”, junto a la editora y curadora Jazmín Tesone. Imágenes que encuadran lo que las recetas tradicionales de la profesión dejan fuera de campo.

En el marco del décimo aniversario de ANCCOM y de los 40 años de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, el fotógrafo Rodrigo Abd y la editora Jazmín Tesone fueron invitados a contar cómo pensaron la muestra Desvío -que se exhibe hasta el 3 de agosto- en la galería Arthaus Central- y a reflexionar sobre el fotoperiodismo en un contexto de hiperconectividad y noticias falsas. “La muestra es un poco un experimento”, confesaron.

La exposición de 34 fotografías recorre el archivo del fotoperiodista argentino dos veces ganador del premio Pulitzer (2013 y 2023). Como describieron Abd y Tesone, las imágenes se exhiben como gigantografías rectangulares duales que penden del techo y que el cuerpo del espectador debe rodear para descubrir en el reverso una nueva imagen, que nada tiene que ver con la anterior. Muchas de esas tomas y otras que quedaron fuera de la selección, se proyecataron a lo largo de la charla a medida que Abd narraba cómo las había obtenido. Tanques de guerra amarillos destrozados que son fotografiados desde las alturas, pero que podrían ser antiguas cámaras de fotos. El rojo chillón de una explosión que resalta entre la sequedad del bosque en que fue producida. Una imagen que obliga a contener el aire. Bollos de pan que se confunden, por su redondez, con los cráneos de una fosa común donde comen dos médicos forenses entre huesos y ropas a medio desintegrar, la violencia es parte de la rutina que Abd fotografía.

Fotoperiodista desde 1999, Abd trabaja desde 2003 como reportero de la agencia internacional The Associated Press, medio para el cual cubrió diferentes conflictos bélicos, políticos y ambientales alrededor del mundo. En entrevista con el equipo de ANCCOM, Abd y Tesone, explicaron las decisiones que guiaron el armado de la exposición a partir de un archivo tan extenso como el que construyó el fotógrafo. Su búsqueda y selección de imágenes, responde a preguntas que el fotoperiodista se hacía sobre el oficio luego de tanta trayectoria: cómo se fotografía cada historia desde su singularidad y las decisiones que hay detrás de cada cobertura.

Así, la muestra terminó conformada por imágenes que cuentan historias colaterales y, a la vez, hacen a los protagonistas que, desde una cobertura periodística más mecánica y superficial, no serían parte de la narrativa de los conflictos a los que Abd estuvo abocado a cubrir. “Nos planteamos que las fotografías no debían ser cerradas sino abiertas y con cierta ambigüedad, para que cuando uno vea se pregunte qué tiene que ver esa imagen con el contexto, y así nos interrogue sobre la práctica del fotoperiodista y las narrativas que construimos. Dependiendo cómo se encuadra, cambia la forma de ver el mundo”, explicó Abd, el mismísimo fotógrafo que con su obturador capturó a dos perros peleando en medio de un ataque narco en Rosario, o un corpiño rosa en medio de la selva colombiana durante la reconciliación entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras.

Las capturas que conforman la muestra fueron tomadas en distintos años y en contextos políticos sociales diferentes; sin embargo, todas comparten un concepto particular: el desvío del acontecimiento. El espectador podría imaginarse a Abd rotando su cuerpo, dando la espalda a la escena principal y poniendo en cuadro aquello que, si no, quedaría en los bordes o directamente por fuera del obturador. Se revela aquello que ocurre alrededor del hecho principal: Una aguda crisis económica en Venezuela es contrapuesta con fiestas de varios días en un hotel de lujo de Caracas; un grupo de soldados talibanes almorzando juntos entre risas con una exposición de fusiles de fondo que cuelgan de la pared; una mujer ucraniana paseando a su perro instantes después de un bombardeo; una familia de Guatemala que construyó dentro de su taller mecánico, ya no rentable, una funeraria.

La propuesta no puede concebirse sin una segunda instancia, en que la polisemia de la imagen finalmente es anclada por medio de la palabra. El objetivo es lograr por parte del espectador una interpretación superadora, aún mayor que el primer acercamiento directo a las imágenes que no tienen epígrafes. “No es el contrato de lectura que se suele dar con las imágenes de prensa. Decidimos separarlas, y colocar la información en otra materialidad”, explicó Tesone en relación al montaje de las fotografías y a la confección de una revista que repone mucho de lo que el espectador se interroga a través de las imágenes.

Tesone contó que las revistas-catálogo fueron ubicadas al final del recorrido de la exhibición, para no obturar las libres lecturas y la incomodidad en el transcurso de la experiencia. Las revistas son las encargadas de contextualizar y dar detalles sobre el momento en que fueron tomadas las imágenes, y desafían al visitante a llegar hasta el final del recorrido, e incluso un poco más. Así lo explicó la editora, mientras Rodrigo distribuía revistas entre aspirantes a reporteras gráficas y jóvenes promesas interesadas por saber cómo mejorar su oficio: “¿Cómo hacés para lograr esa intimidad?”, le preguntaron. “Tiempo y conversación franca para entrar en confianza y achicar distancias”, respondió “¿Pensás en los dos registros, en foto esperada por el medio y lo que querés hacer?”, le consultaron a las que Adb respondió que ambos objetivos van de la mano.

Las imágenes del fotoperiodista argentino operan entre el límite de lo esperable y lo descabellado, obligan a ver algo que va más allá de los ojos. Buscar e intentar comprender, o confrontar aquellas escenas de la humanidad que se destacan en medio de los contextos más hostiles. ¿Cómo fluye la vida cotidiana de las personas en territorios marcados por conflictos bélicos? ¿Qué ocurre alrededor de un golpe de Estado en Honduras, después de una masacre en Ucrania o durante una hiperinflación en Venezuela? Estas preguntas generan incomodidad e interpelan acerca de cómo deben –o no deben– cubrirse ese tipo de acontecimientos.

“La información está muy direccionada y lo que podemos contar es muy acotado, el gobierno ucraniano durante la guerra te llevaba en un bus a donde ellos decían que estaba la noticia”, explicó Abd. Narrar fuera del margen y mostrar a través de un eje fuera de campo se vuelve un ejercicio desafiante. Cómo comentó Tesone: “Una constante en el trabajo de Rodrigo es mezclar la violencia y la vida cotidiana, algo de eso está muy poroso en sus imágenes, en ellas siempre hay comida y esqueletos al lado”. Escenas cotidianas, actividades de supervivencia básicas se entrecruzan con lo extremo. Dentro de la selección de imágenes, una de las fotografías más ilustres retrata a dos antropólogos forenses en Guatemala almorzando a mitad de su jornada junto a dos esqueletos mitad desenterrados, un gesto cotidiano en un escenario descabellado.

La muestra de Abd intenta abrir la pregunta por la verdad: ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo real? ¿De qué forma un fotoperiodista rompe el hielo para tener contacto con el fotografiado en un contexto de vulnerabilidad? Rodrigo enfatiza en que hay que intentar pasar los límites mentales, “todo lo que nosotros tenemos en la cabeza, aquellos prejuicios que se encargan de decidir si estos son malos o buenos, si está bien o mal son paredes que solo entorpecen la libertad para fotografiar”. El tiempo, la curiosidad innata y el contacto resultan claves para acceder a otra forma de contar la historia, el lado b de la humanidad.

En un contexto saturado de imágenes impactantes que alimentan la tendencia del consumo inmediato, Desvío se detiene en lo alternativo y propone otra mirada: se aparta del acontecimiento para revelar aquello que lo rodea y persiste cuando las cámaras ya no están. En este ángulo Abd incorpora el gesto político del encuadre al fotoperiodismo. La muestra y su manera de hacer periodismo no piden respuestas concisas por parte del espectador, pero sí reflexionar con el mirar, con el contexto y con las formas de lo real. Como dijo Tesone, “no se trata de una muestra cerrada, sino abierta, que reclama una lectura activa por parte del observador”.

Desvío se puede visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a domingo, de 13 a 20 hs. hasta el 3 de agosto, en la planta baja del espacio Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA). Además, Abd y Tesone el 10 de julio a las 18 horas estarán dando una charla junto a Cora Gamarnik, Nicolás Pousthomis, Daniel Merle y Lucía Prieto.