“Una sentencia vergonzante”

En un fallo dividido, el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario absolvió a los 17 imputados en la causa Villazo-Acindar, que investigaba la complicidad civil en los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 1975 en la fábrica metalúrgica de Villa Constitución.

Los nubarrones grises y la lluvia incesante del martes a la mañana en los alrededores de los Tribunales de Rosario fueron el prólogo de lo que ocurriría posteriormente puertas adentro. En un fallo polémico, la Justicia Federal decidió absolver a los 17 acusados de la causa Acindar, que investigaba delitos de lesa humanidad cometidos contra 57 víctimas a partir de marzo de 1975 con la complicidad de las autoridades de la principal empresa metalúrgica del país, en la localidad de Villa Constitución, Santa Fe.

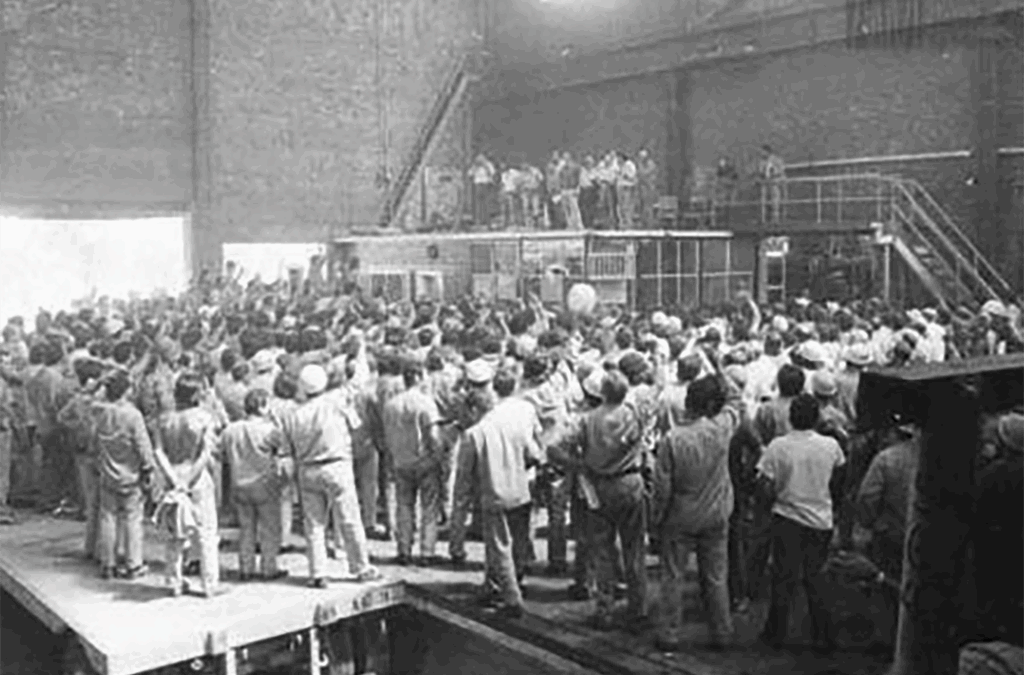

A medio siglo de aquellos crímenes, muchos de los responsables de lo que fue un operativo coordinado entre fuerzas armadas, fuerzas de seguridad nacional y provincial junto a autoridades de la fábrica -conocido como “Serpiente Roja”- ya no están. Entre ellos, José Martínez de Hoz, quien fuera presidente del directorio de la compañía y a posteriori asumiera como ministro de Economía de la dictadura; o el general Alcides López Aufranc, quien dirigió la compañía entre 1976 y 1992.

Sin embargo, aún siguen con vida algunos de los autores civiles de secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, asesinatos y desapariciones de una gran parte de los trabajadores que conformaban la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y habían ganado la seccional local del sindicato a fines de 1974.

Parecía que el juicio podría dejarlos tras las rejas. Pero no fue lo que dictaminaron los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci, quienes en un fallo por mayoría determinaron absolver al exjefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini; y al exliquidador de sueldos de la compañía, Ricardo Torralvo. La misma suerte corrieron los expolicías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Juan Carlos Romero; y el exintegrante de la Guardia Rural “Los Pumas” de la Policía de Santa Fe, Amadeo Chamorro, quienes fueron investigados por dichos crímenes.

Si bien Pellegrini y Torralvo no eran autoridades de Acindar, su rol como ideólogos del operativo que aniquiló a una parte importante de su planta para los abogados de la querella quedó demostrado. A lo largo de poco más de dos años, desfilaron más de 100 testigos, entre sobrevivientes, compañeros y familiares, que relataron el horror de aquellas jornadas que sirvieron de globo de ensayo para lo que vendría a partir del 24 de marzo de 1976.

En un trabajo mancomunado entre el fiscal federal Adolfo Villatte y las querellas de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación se pudo reconstruir hechos ocurridos hace medio siglo.

Los hechos

La investigación halló que la empresa confeccionó listas de trabajadores con fotos y dirección de sus hogares para detener, cedió vehículos y espacios para secuestrar y torturar. Incluso habría abonado sobresueldos a integrantes de las fuerzas de seguridad registrados como “viáticos”.

Estos argumentos no inclinaron la balanza del TOF N°1 de Rosario, que no sólo absolvió a todos los imputados, sino que también negó que el ex “albergue de solteros” de la planta sea considerado como centro clandestino de detención y rechazó declarar la nulidad de los decretos 1368/74 y 2717/75, que habilitaron el estado de sitio en aquellos días.

Únicamente el presidente del tribunal, Germán Sutter Schneider, votó en disidencia y propuso una pena de 8 años de prisión a Pellegrini y seis a Torralvo. Los otros dos magistrados optaron por absolver a todos y “dejar limpio” el nombre de Acindar.

Algo que no sorprende si se tiene en cuenta que uno de ellos es Otmar Paulucci, el responsable de otorgarle hace 8 años la prisión domiciliaria al represor Luis Abelardo Patti -tres veces condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad-, quien hoy vive cómodamente en un country de Escobar gracias al entonces juez federal de Rosario.

La sentencia

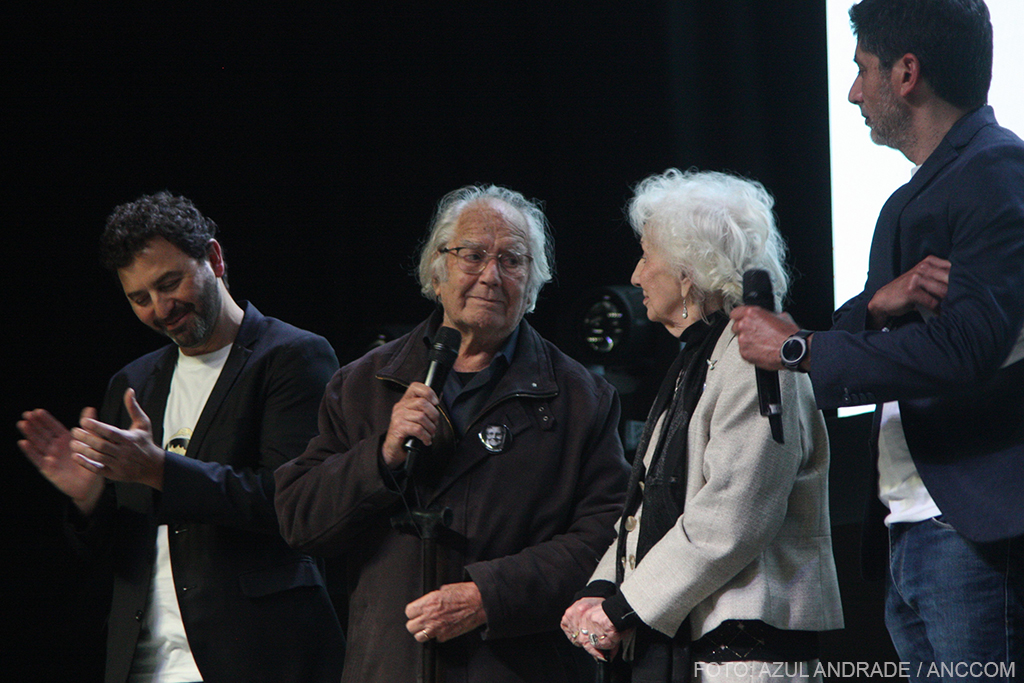

Horas después de que se conociera la sentencia, las diferentes organizaciones involucradas en la querella dieron a conocer su malestar por la resolución del tribunal, entre ellas la APDH.

“Se trata de un fallo vergonzante, no a la altura del debate que dimos ni de las pruebas producidas. La claridad con que se acreditaron los hechos y con que todas las acusaciones analizamos que se trató, sin dudas, de delitos de lesa humanidad, aunque ocurrieran antes del 24 de marzo de 1976, es incuestionable. Hubo una persecución organizada del aparato estatal clandestino contra personas falsamente tildadas de ‘subversivas’”, reclamó la abogada querellante Julia Giordano, en diálogo con ANCCOM.

“Aun con Alfredo Martínez de Hoz ya fallecido, el Poder Judicial sigue mostrando que protege al poder económico y a los verdaderos responsables del último genocidio argentino”, remarcó.

En el mismo sentido, el abogado querellante Federico Pagliero consideró que se trató de un fallo “clasista” contra el movimiento obrero. “Puede leerse como parte del disciplinamiento actual: reformas laborales, prohibición de la protesta social y un mensaje político explícito. Es, además, un fallo que protege al poder real”, aseguró.

“La decisión contradice toda la construcción jurídica y judicial de la causa: durante quince años, juzgados de instrucción, la Cámara de Apelaciones de Rosario y la Cámara de Casación Penal fueron delimitando el objeto procesal y acreditando que estábamos ante crímenes de lesa humanidad. Incluso el fallo de FESET I fundamentó que en Villa Constitución el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo de 1973”, argumentó.

“También va en contra de la prueba objetiva reunida en más de cuarenta años. Existe documentación de la CONADEP, que en 1984 se constituyó en Villa Constitución, recorrió el centro clandestino de detención —ya destruido— y tomó declaraciones de familiares. En esa naciente democracia ya se nombraba a Roberto Pellegrini, entonces jefe de personal, quien también fue denunciado desde el exterior por el ayudante de Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura. Es decir: los hoy imputados fueron señalados hace más de cuarenta años”, insistió Pagliero.

Para los abogados de la APDH los testimonios recolectados a lo largo del debate demostraron la sistematicidad del operativo represivo ordenado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades de Acindar.

“Las detenciones del 20 de marzo fueron calcadas, las fuerzas represivas operaron con información proporcionada por la fábrica y numerosos obreros declararon los aprietes de jefes de personal, quienes aportaron datos para las detenciones”, remarcó el letrado.

“Por supuesto, desde esta querella, y entendemos que desde todas las acusaciones, vamos a apelar. Es un veredicto contradictorio, por mayoría y no unívoco; ya en esa disidencia están parte de los fundamentos de nuestra apelación. Pero, por encima de eso, los fundamentos centrales radican en la convicción que surge de las pruebas del debate, que no dejan lugar a dudas sobre los hechos ocurridos y quiénes son los responsables”, sostuvo Giordano.

En el mismo sentido fue su colega Pagliero: “Tenemos la convicción de revertir este fallo aberrante, que golpea a toda una comunidad, a los familiares y a los hijos, quienes ya establecieron la verdad en este juicio con sus testimonios y reivindicaron la memoria de Villa Constitución y de sus obreros. Faltó la justicia, y es lo que reclamaremos en casación”, concluyó.

“Para esta Justicia no hubo culpables”

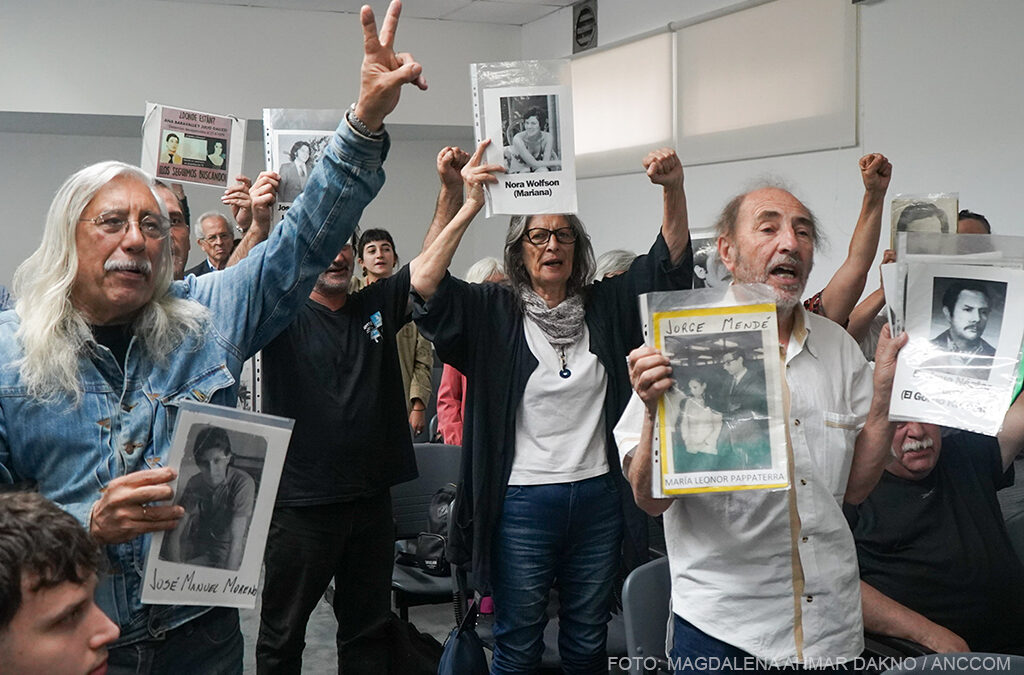

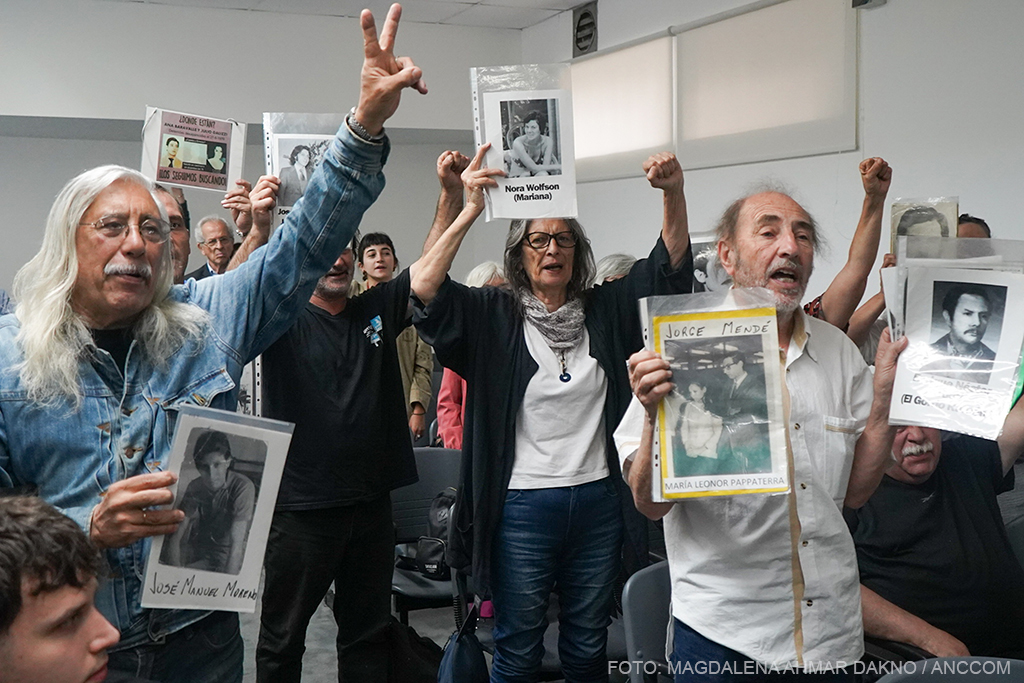

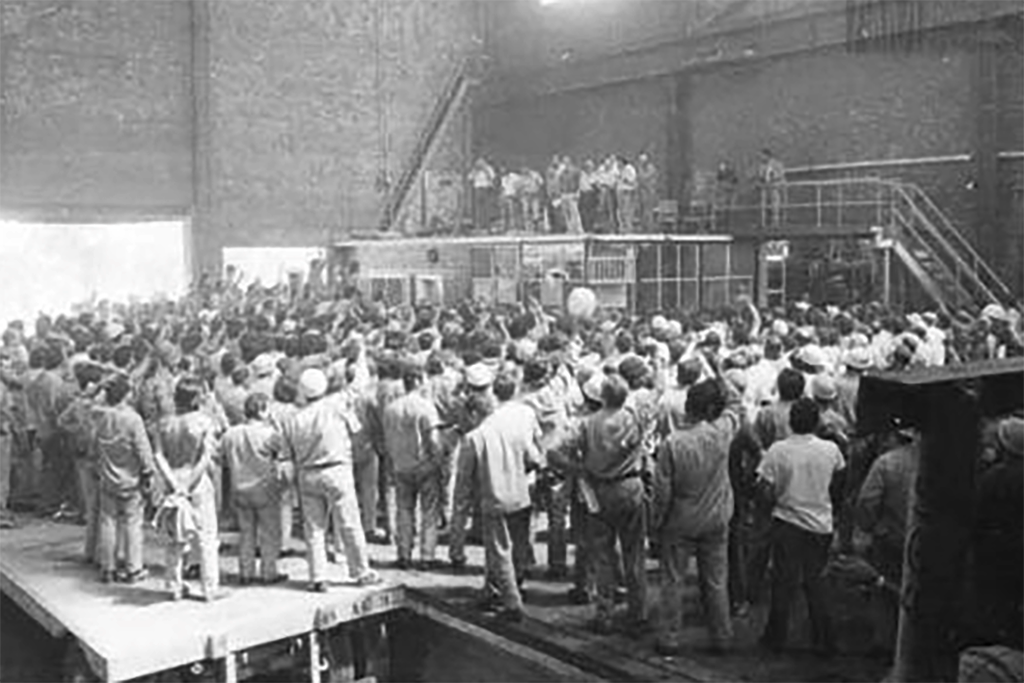

Entre tantas personas que se encontraban expectantes con respecto al desenlace de la causa Acindar -también conocida como “El Villazo”- había varios sobrevivientes y testigos de los horrores que sucedieron en Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975.

Uno de ellos es Oscar “Pacho” Juárez, quien fue integrante de aquella Lista Marrón que se impuso en las elecciones locales de la UOM y hoy se fue con la tristeza que inundó a todos los que rodearon los Tribunales rosarinos en busca de justicia.

“Fue una sentencia vergonzosa. En Villa Constitución, por aquellos años, hubo un genocidio, hubo 41 compañeros asesinados, más de 200 encarcelados, miles de despidos y todo eso para desarticular una lista sindical, combativa y heroica. Pero para este Justicia no hubo culpables, no saben dónde están”, sostuvo, en declaraciones al medio La Retaguardia, que cubrió la totalidad del juicio.

“La impunidad es lo que pesa. Acá no están ni Lorenzo Miguel, ni María Estela Martínez de Perón, ninguno de los que actuaron y los que resolvieron hacer un operativo represivo hacia todos los trabajadores del cordón industrial, pero que tuvo su cabeza en Villa Constitución”, reclamó el ex obrero metalúrgico.

“No esperábamos que fueran absueltos. Hay pruebas concluyentes, dentro de Acindar existió un centro de detención y tortura. Los jefes de personal estaban al tanto de esa situación”, lamentó.

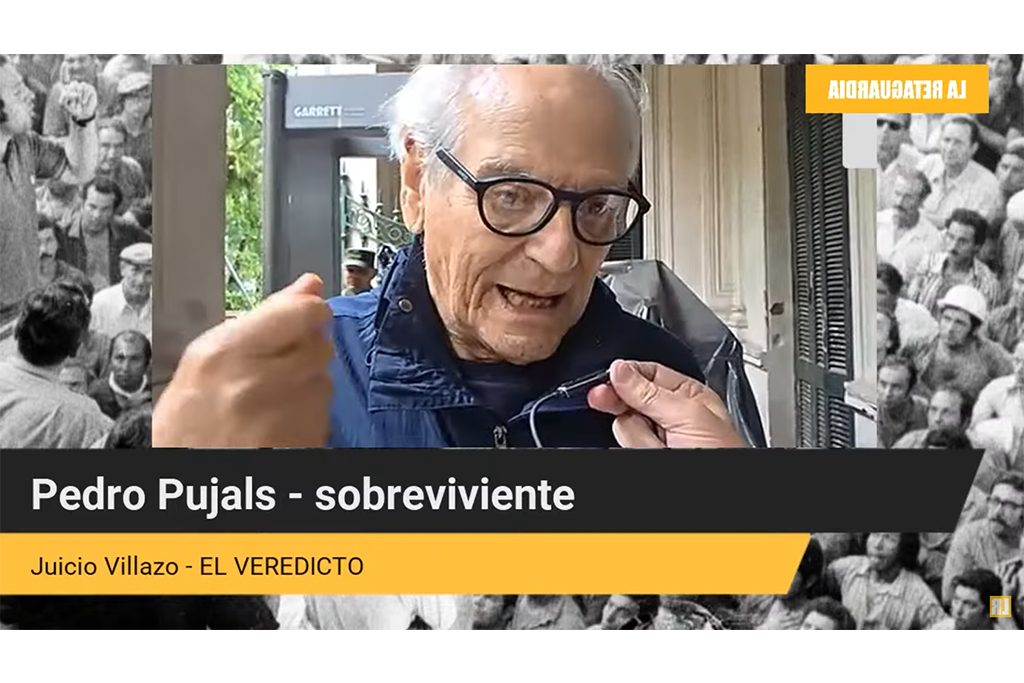

Por su parte, otro sobreviviente de aquella época es Pedro Pujals, quien en declaraciones al mismo medio apuntó contra el presidente Javier Milei por el fallo de la Justicia.

“Este tribunal es parte de lo que es hoy el aparato jurídico que está intentando montar Milei. Porque él tiene interés grande en pasar a la ofensiva con una ley de legislación obrera muy jodida y todo intento de recuperar memoria histórica a él le vendría mal”, analizó.

“Los jueces reconocen la gravedad de los hechos que pasaron, están registrados y no lo pueden ocultar. Lo importante de todo esto es que después de 50 años un hecho histórico como el Villazo permanece y hemos triunfado en el sentido de colocar nuevamente en la escena política lo que pasó y lo que fue la resistencia de Villa Constitución. La lucha va a continuar”, sentenció.