«El cambio climático empeora los problemas ambientales, políticos, económicos y sociales»

En el marco de la semana del Día de la Tierra, agrupaciones ambientalistas organizaron una jornada de discusión con movimientos sociales, científicos, abogados y dirigentes políticos.

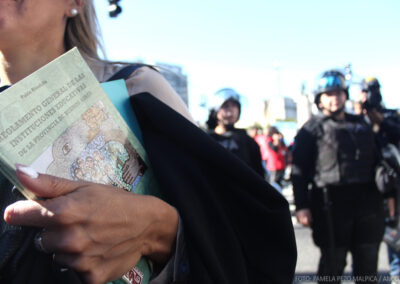

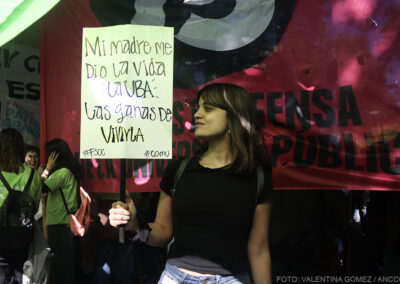

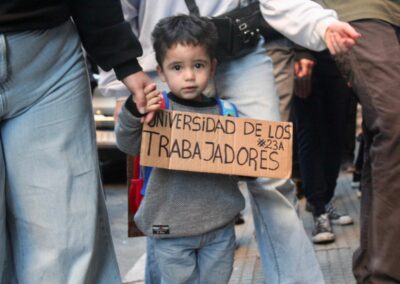

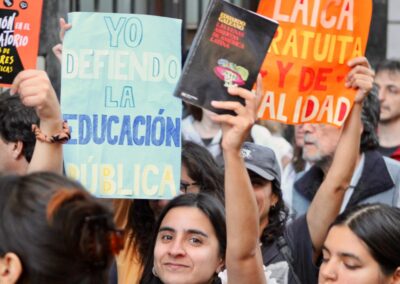

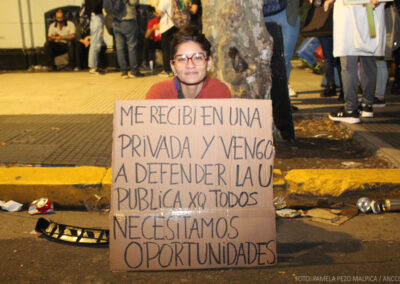

Este sábado la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se vistió de un verde ambientalista. “Organizamos este evento a pocos días de una marcha universitaria histórica y en la semana del Día de la Tierra para remarcar el lazo inquebrantable que existe entre la lucha contra el cambio climático y la defensa de la ciencia y técnica nacional”, aseguró Mercedes Pombo de la agrupación Jóvenes por el clima para dar inicio a Ambientalismo en defensa de la ciencia, una jornada que reunió a profesionales experimentados de diferentes organismos científicos del país, organizaciones socioambientales y miembros de la comunidad en general. “Tenemos la mejor institución científica de la región y entre las veinte mejores del mundo. Somos de los pocos países que producen satélites geoestacionarios, radares y reactores nucleares. En este momento que se está atacando a la ciencia nacional, hay que poner sobre la mesa las implicancias que eso tiene para la vida de todos los argentinos”, agregó Pombo.

El evento empezó a las 15:30 y tuvo lugar en el Salón verde de la universidad. La convocatoria fue impulsada por las organizaciones Ahora qué?”, Alianza por el Clima, Red Universitaria por la Crisis Climática, Climate Save Movement-Argentina, Sustentabilidad sin fronteras, Enlace ambiental y Jóvenes por el Clima. El encuentro tuvo dos instancias: la primera consistió en una disertación llevada adelante por un panel de expertos y moderada por la periodista Josefina Amore y la segunda, en un plenario participativo.

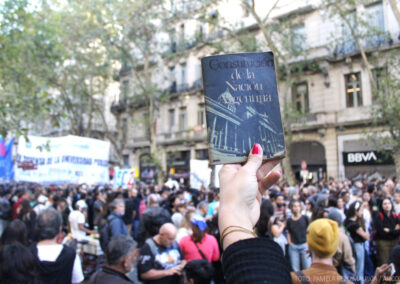

Carolina Vera, meteoróloga y científica del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), inauguró la jornada: “El cambio climático está acá, no es algo del futuro, y no es un problema aparte sino que ha venido a empeorar todos los problemas sociales, ambientales, políticos y culturales que tiene no sólo nuestro país sino nuestro planeta”. Resaltó el papel fundamental que cumplen la ciencia y la tecnología en la medición de los gases de efecto invernadero y expresó su preocupación, en el escenario político actual, ante la falta de financiamiento estatal a un sistema científico articulado entre expertos en medicina, ambiente y cambio climático que podría investigar en qué situación se encuentra Argentina frente al calentamiento global. Además, destacó el encuentro al considerarlo “una oposición a un Gobierno nacional al que sólo le preocupa la economía y promueve la destrucción del entramado público e institucional”. Para finalizar, alentó a los presentes a defender de manera colectiva y solidaria la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.

Por su parte, Claudia Campetella, doctora en Ciencias de la Atmósfera y exdirectora de Pronósticos en el Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que para medir el cambio climático “se necesitan observaciones tomadas por organismos científico-técnicos que garanticen la profesionalidad, la sustentabilidad y la trazabilidad de los datos” y sostuvo que, para que eso sea posible, se requieren “organismos de ciencia y técnica financiados y con recursos humanos formados y que tengan amor por este país”. Además, resaltó la importancia de mejorar los sistemas de alerta meteorológica temprana de manera interdisciplinaria: con organismos de ciencia y técnica, con la sociedad civil, con los grupos de gestión de riesgos y con las organizaciones que ayudan a la comunidad en los territorios. “Necesitamos la ciencia y la tecnología en el mayor nivel de despliegue para poder tener capacidad de respuesta. Hay que bregar para que el desfinanciamiento y el éxodo de recursos humanos sea el menor posible”, agregó.

“Argentina no se va a desarrollar —y desarrollarse significa que 45 millones de argentinos tengamos cierto bienestar— si no hacemos una revolución del conocimiento”, afirmó a su vez Facundo Manes, neurocientífico, creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR). “El año pasado yo fui —como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología— uno de los que empujó la Ley de Ciencia con consenso. Eso deberíamos replicarlo. El optimismo puede hacer en Argentina un paradigma que nos englobe a todos, que es la revolución del conocimiento”, insistió. También sostuvo que es necesario crear en el país “instituciones intermedias que vinculen el conocimiento que genera el CONICET, las universidades e institutos como el nuestro, privado-públicos, con el sector productivo”.

Sobre el financiamiento al sector científico y técnico, Manes aseguró: “Primero el Estado tiene que invertir y después tiene que darle las condiciones al sector privado. Después cambia la inversión en los países desarrollados: la vinculación del conocimiento científico con el sector productivo, a la larga, es más privado que público”. Ante sus dichos, aunque el panel no estaba pensado exactamente como un espacio de debate directo, Vera expresó su opinión: “En líneas generales estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Facundo, pero no hay que olvidar que hay ciertas áreas del conocimiento que es muy probable que los privados nunca las tomen. En Estados Unidos, por ejemplo, el servicio meteorológico es público, está financiado por el Estado, y es uno de los países más capitalistas del planeta”.

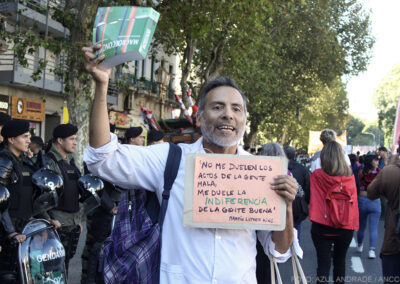

El último en tomar la palabra en la disertación fue Facundo Ríos, abogado especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, quien empezó su discurso con una advertencia: “No hay que enroscarse en los laberintos de comunicación en los que nos está metiendo el Gobierno, porque nos sacan de la discusión principal, que es: ¿qué valor le da a la sociedad, al desarrollo de nuestro país, la ciencia, la tecnología y la educación pública?”. Destacó que la tecnología “está creciendo en una vorágine increíble” y opinó que “tenemos el desafío de criar a las generaciones que vienen para que puedan tener esa arma tan poderosa que es la tecnología y el acceso a la información para que puedan usarla”. Sobre el ambiente, dijo que “el desafío es la discusión del modelo productivo” y agregó: “Hay algo que no se comunica y que no se sabe: el ambiente es un derecho humano desde hace muy poquito —Naciones Unidas en 2022 lo aprobó como derecho humano—. Nos están alertando de la crisis ambiental desde el año 1972. Un informe que se llama ‘Los límites al crecimiento’ nos explicaba que de persistir el crecimiento poblacional, los niveles de contaminación, el modelo productivo y el modelo de consumo que tenemos, en cien años se nos terminarían los recursos naturales”. Remarcó que esa disminución de recursos va a afectar a todas las clases sociales, por lo que instó a los presentes a movilizarse colectivamente.

El encuentro terminó con un plenario en el que representantes de las organizaciones ambientalistas encargadas de la convocatoria y otras, como Barrios de Pie, La Juventud del Frente Renovador, Emergente, FEM, Ecologismo Popular, Vecinos por el Ambiente y Mundo sin Guerra, dieron su mirada sobre el desarrollo de la ciencia en la mitigación del cambio climático. También participaron tres investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Adriana Serquis, quien se encuentra al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Hacia el final Micaela Oroz, referente de la organización Ahora qué?, sostuvo en diálogo con ANCCOM: “Fue una primera instancia clave de interacción entre sectores que no están necesariamente en diálogo entre sí, como son la comunidad científica relacionada con las ciencias exactas y naturales, que estuvo representada por Claudia y Carolina, y sectores más vinculados a lo universitario y a la política, como Manes y Ríos. Todo esto estuvo enlazado por el sector ambiental. Me parece que la intersectorialidad es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis y lo que tenemos que potenciar porque son las alianzas que tenemos que tejer de cara a los cuatro años que vienen”.