Angustia, ansiedad y desesperanza de los inquilinos

Una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados describe qué sienten quienes alquilan. Con la desregulación, más del 80 por ciento de los contratos se realiza por menos de un año y el gasto de alquilar ya representa más de un 30 por ciento de los ingresos.

Una de las primeras medidas que tomó la administración del presidente Javier Milei apenas asumió fue el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que consiste en una serie de desregulaciones económicas. En el paquete de leyes que se derogan está incluida la Ley de Alquileres 27.551 considerada por el gobierno, tal como se lee en el Boletín Oficial, como “una herencia nefasta”. Ahora los plazos de los contratos pueden acordarse entre las partes sin límites legales, en cualquier moneda, pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados, determinar cada cuánto se actualizará el contrato y eliminando la necesidad de inscribir el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Publicos.

Diego Frangella, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires comentó a ANCCOM: “Desde la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente. Es justamente el sector más favorecido en cuanto a resultados”. Quien conduce el CUCICBA agrega que la desregulación hizo que muchos propietarios vuelvan a volcar sus viviendas al mercado y eso “también favorece a los inquilinos al tener más opciones”. Desde algunas inmobiliarias hablaban de un aumento del 9% en departamentos ofrecidos en alquiler respecto del año anterior.

La Federación de Inquilinos no parece muy de acuerdo con que la desregulación los beneficie y como respuesta realizó un extenso informe titulado “Alquilar en la era de Milei”, una encuesta con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran quienes alquilan a partir del marco de desregulación vigente. Algunos de los puntos más relevantes indican que más del 51 por ciento de los contratos firmados ahora tiene menos de un año de duración y el 81,3 por ciento tiene actualización cada menos de seis meses: solo estas dos variables dejan al inquilino con gran dificultad para planificar el futuro.

Según el informe hasta enero 2024 más del 30 por ciento de los ingresos de quienes fueron consultados se destinan a pagar alquiler más expensas, sin contar impuestos o tarifa de servicios públicos. Este porcentaje que, todo indica, empeorará en los próximos meses debido a que la mayoría se ajusta por inflación y todo indica que la política del gobierno es licuar los salarios. Además, esa proporción ya está al límite de lo recomendado para tener cierta seguridad financiera. También hablan de sentimientos generados por las condiciones entre los inquilinos: angustia, ansiedad, desesperanza. Por último, resaltan que el 94 por ciento cree que este año será peor que el anterior y que el 53 por ciento tiene deudas de algún tipo.

¿A cuánto alquilo?

La plataforma ¿A cuanto alquilo? es una iniciativa de Ignacio Alvarez, arquitecto en economía urbana y programador, para consultar precios reales de alquileres en Argentina. “La plataforma emula tocarle el timbre a un vecino y preguntarle: “¿Cuánto estás pagando de alquiler?́” Es algo que estábamos viendo que sucedía mucho en este último tiempo entre grupos de amigos, familiares, etc.”. Tiene como objetivo proporcionar precios de referencia por zona a inquilinos y propietarios. Estos precios son por los que la gente está alquilando. Es simple de utilizar: se indica una dirección y altura para que la app busque precios y promedios en un radio de dos kilómetros.

Según datos informados de esta plataforma en promedio general un dos ambientes en Ciudad de Buenos Aires se está pagando 182.229 pesos y un monoambiente 151.495 pesos. Además haciendo la comparación por lo que paga un porteño por un departamento de dos ambientes, en el interior del país puede alquilar una casa.

Asimetría de poder

El hecho concreto es que los nuevos contratos rigen bajo los parámetros del Código Civil y Comercial de la Nación que en su Artículo 1187 establece que «hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero».

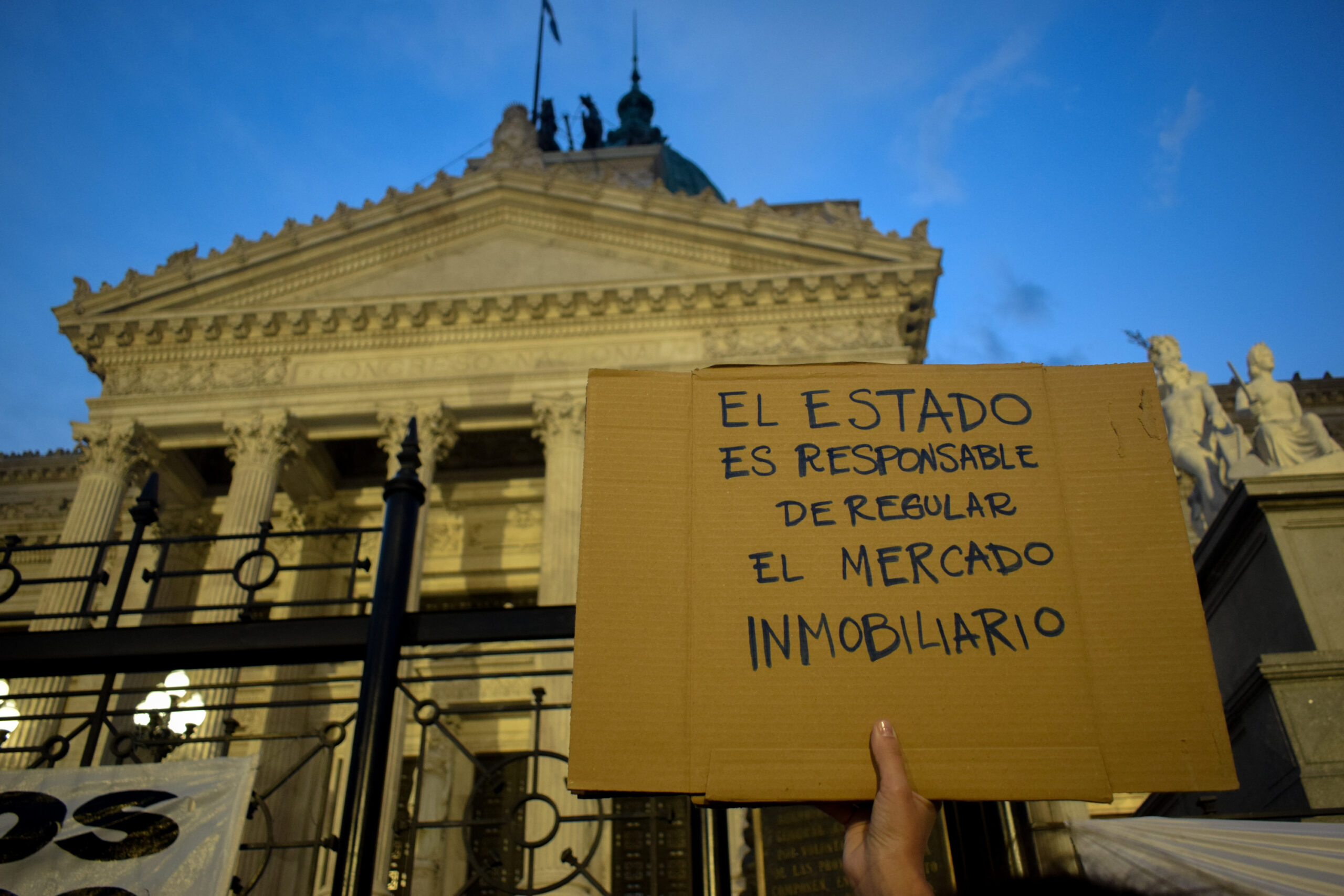

Si bien es cierto que puede darse un aumento de la oferta de viviendas producto de las mayores “libertades” para establecer acuerdos, son los propietarios quienes tienen las de ganar a la hora de imponer condiciones a los futuros inquilinos, por el simple motivo de ser ellos los dueños de los objetos de deseo. De esta manera, quienes no tienen otra opción que recurrir al alquiler de una vivienda se ven sometidos a negociar sin legislación que les brinde protección y exclusivamente bajo los parámetros del mercado.

Hay una idea imperante de que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja libre “entre privados” como si estos tuvieran “igual poder de negociación”. La derogación de la Ley 27.551 genera una asimetría de poder entre quienes tienen un bien y quienes necesitan imperiosamente acceder al uso de ese bien. Todo esto va en sintonía con una visión económica excluyente de los más débiles y en favor de los grupos concentrados como la contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.