El precio de la salud no para de aumentar

En todo 2023 los medicamentos aumentaron 319%. Desde que se dictó el DNU 70/2023 que quitó regulaciones y se discontinuaron acuerdos gubernamentales con laboratorios los valores se dispararon aún más. ¿Qué estrategias adoptan los pacientes para poder seguir un tratamiento?

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), el precio de los medicamentos más requeridos aumentó un 319,1% entre enero y diciembre del 2023, pero solo en el último bimestre del año pasado subieron otro 90%. El mismo informe también hizo notar que existen diferencias significativas entre los precios de distintas marcas que venden medicamentos muy utilizados, como son “omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), paracetamol (analgésico), ciprofloxacina (antibiótico) ibuprofeno (analgésico), salbutamol (broncodilatador) y enalapril (antihipertensivo)”.

Ceprofar recalcó que estas diferencias se explican por “el bajo cumplimiento y deficiente difusión de la Ley 25.649”, de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada en agosto de 2002. La misma indica, en su Artículo 2, que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis por unidad, con detalle del grado de concentración”. Lo que sucede en muchas ocasiones es que en las recetas se incluyen las marcas comerciales, incentivando al consumidor a comprar la marca detallada que, además, suele ser la más cara.

Para entender en términos comparativos, en enero de 2023 la variación en los precios de medicamentos había sido de un 4,86% según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, más de un punto por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 6%. Por otro lado, la variación interanual entre enero del 2022 y enero del 2023 estuvo entre el 83,9% en medicamentos de la canasta de 25 drogas más vendidas y el 96% en medicamentos de venta libre, también por debajo del IPC anual que fue del 98,8%. Con varios aumentos en el medio, entre el 18 de agosto y el 31 de octubre de 2023 rigió un acuerdo de precios entre el Gobierno nacional y los laboratorios nacionales y cooperativos que congelaba los valores de los medicamentos. Desde que terminó, los aumentos escalaron en noviembre y sobre todo en diciembre. En sólo dos meses, aumentaron más de un 90%. Quedan por conocer los datos de enero, pero lo que se evidencia en distintas farmacias del país son más aumentos exponenciales.

“Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía», señala Figueroa.

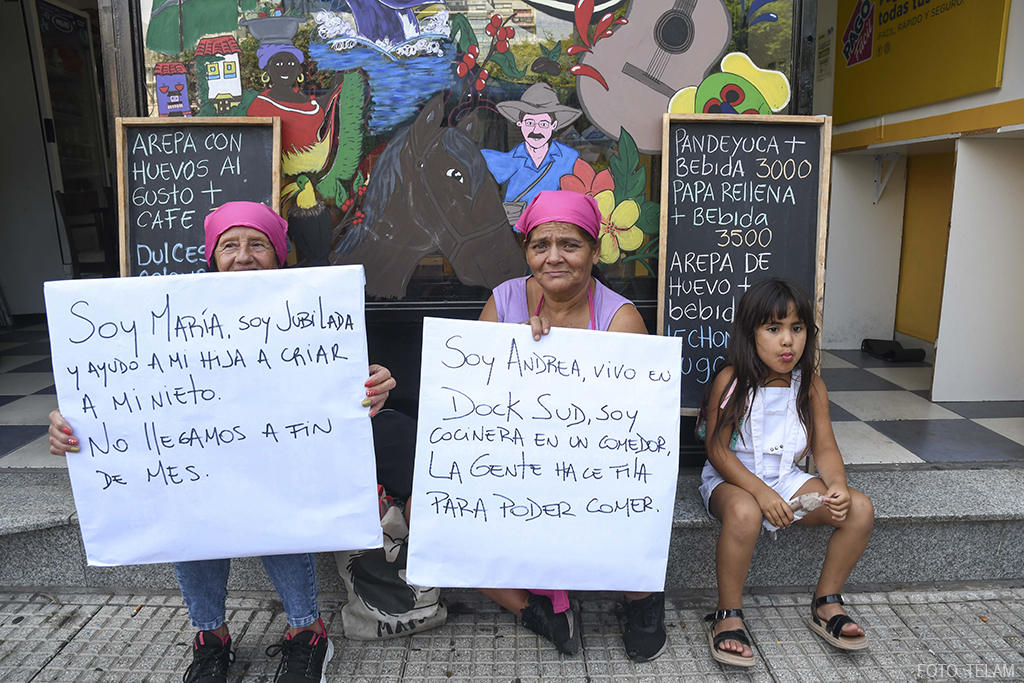

Marina, empleada de universidad pública que vive en la Ciudad de Buenos Aires, registra mes a mes los aumentos de los medicamentos especiales que su mamá necesita por padecer de una enfermedad neurológica incapacitante. Si bien PAMI lo cubre en su totalidad, el aumento desde noviembre fue tal que, por ejemplo, la misma droga, quetiapina, pasó de $27.969 en septiembre, cuando aún regía el control de precios, a $44.310 en diciembre. “Si ella tuviera que cubrir con su jubilación mínima ese medicamento junto a los otros para el corazón, el colesterol o la presión, no solo no llega a fin de mes sino que encima tendría que conseguir más plata para poder pagarlos”.

Con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, algunas leyes que regulaban los valores de las cuotas de las prepagas de salud, la actividad farmacéutica y el recetado también se modificaron sustancialmente. Esto impactó directamente en el acceso a la salud de la población debido principalmente a las cuotas de las prepagas, que sin restricción pudieron aumentar los valores y ocasionaron la baja de muchos afiliados.

Otra de las complicaciones surgió a partir de la marcha atrás de un artículo del DNU, que ratificaba la Ley 25.649 de medicamentos genéricos, debido al lobby de los principales laboratorios. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, resaltó que hay obras sociales como IOMA que poseen coberturas fijas y que el aumento quintuplicado de los medicamentos más comunes las volvió inútiles.

Al respecto, el farmacéutico Mariano Figueroa Sobrero coincide en la gravedad del asunto. El también exrepresentante de Comunidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe durante 18 años advirtió en diálogo con ANCCOM que las personas recurren a distintas alternativas para poder acceder a los medicamentos. “Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía. Un farmacéutico sabe lo grave que es tomar antibióticos sueltos y no completar un tratamiento, por lo que siempre sugerimos que vaya a un hospital o centro de salud para que no sostengan esa práctica. Y esto también repercute en el sistema de salud público, porque un diabético que discontinúa el tratamiento, por ejemplo, llega al hospital con un coma diabético. Así de sencillo”.

El tratamiento para la diabetes, por ejemplo, requiere de distintos insumos, y muchos de ellos están atados a precios internacionales, como puede ser la insulina. Según datos oficiales, “se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición”. En porcentaje, se estima que la prevalencia es de un 12,7% según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2019.

José Casais, empleado bancario en la Ciudad de Buenos Aires que padece de diabetes tipo 1 que lo hace dependiente de la insulina, cuenta en diálogo con ANCCOM cómo es el día a día de una persona con diabetes: implica medición de glucosa en sangre y al menos una aplicación de insulina diaria. Casais explica que ampliación de la Ley 23.753 de Salud Pública incorporó cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para el autocontrol al 100%: “Si no tuviera la cobertura del Estado, el precio sería prácticamente inaccesible. La insulina común, la llamada lenta, que se aplica una vez por día, sale en promedio $200.000 por mes. Y a la rápida, que acompaña las comidas, se le calcula $100.000 por mes. Como la insulina a aplicarse está en función de la medición de glucemia que tenés, que varía según las condiciones físicas de cada persona, tenés que sumarle el aparato de medición y las tiras reactivas, que sale en promedio $20.000 la caja de 50 unidades. Además, están las agujas descartables para la aplicación de la insulina. Entonces hoy, con la inflación galopante, se calculan mínimo $320.000 por mes”. De no tener la cobertura total o incluso parcial, José estima que un 50% de sus ingresos se irían en la adquisición de la insulina y los elementos necesarios: “¿Qué pasa, entonces, con una persona que percibe un salario mínimo o igual al gasto mensual que acabo de indicar?”. Su temor, como el de muchos que padecen la enfermedad, es un inminente cambio en la ley, como ya sucedió con tantas otras a partir del DNU 70/2023.

El farmacéutico Figueroa cuenta que compañeros suyos que trabajan también en hospitales públicos están viviendo experiencias inéditas: “Está pasando con diabéticos de tipo 1, insulino-dependientes, por ejemplo que hacen un trueque. Se intercambian desde la tiras reactivas sueltas hasta la insulina misma, situación que indica un doble problema: primero, es muy arriesgada porque rompe la cadena de frío que debe respetarse y segundo, que hay gente que no llega a comprar la insulina, ni en los centros de salud ni con la cobertura de las obras sociales. Nosotros como farmacéuticos lo hacemos notar porque queremos que llegue al Ministerio, al provincial, al menos, para que lo investigue y para que empiecen a pensarse políticas de cobertura”. El día anterior a que Figueroa conversara con ANCCOM, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo de la Torre suspendió la ayuda que brinda la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas discapacitantes o patologías agudas urgentes que no poseen cobertura de salud. El pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer.

Cancha libre para los laboratorios

Un informe de la OXFAM presentado en Davos el pasado 15 de enero denuncia que los laboratorios tienen la misma política de aumento de precios a nivel internacional, y que solo se ven limitados en su accionar en aquellos países cuyos gobiernos ejercen políticas de control y regulación de precios. Además, agrega que existen “10 gigantes mundiales de la industria farmacéutica que son resultado de la fusión durante dos décadas de 60 empresas farmacéuticas”. De esta forma, pocos laboratorios se llevan el grueso de las ganancias y profundizan las brechas entre los multinacionales y los nacionales, aumentando los precios desmedidamente. En otras palabras, OXFAM refuerza la idea de que los laboratorios son una empresa que no está interesada en el avance de la ciencia y la medicina, sino que tiene únicamente un fin de lucro.

En Argentina, “ni las farmacias ni los farmacéuticos son formadores de precios. El costo de los medicamentos es una caja de pandora que solo conocen los propios laboratorios: son ellos los verdaderos responsables de los precios”, agrega Figueroa.