Los libertarios también llegaron a la universidad

En la UBA, el escenario político ha visto irrumpir a un nuevo jugador: la agrupación estudiantil Avancemos.

Acto de Javier Milei en Gerli en junio de 2022.

“El grueso del activismo de derechas radicales son pibes jóvenes, cuya experiencia política ve solo deficiencias en los últimos gobiernos del país. No son muchachos y muchachas de derecha: expresan su descontento con ciertos candidatos como Milei que acusa a la casta en general y dice que son todos una mierda. Sería la mera expresión de un rechazo generalizado que está a la derecha, pero podría no estarlo”, reflexiona el licenciado en Ciencia Política e Investigador del CONICET, Sergio Morresi. Y agrega: “Si bien ese motor está, muchos de estos activistas se la pasan viendo videos y leyendo, intercambiando experiencias en encuentros, que se acercan a la ideología que fusiona esa tradición nacionalista reaccionaria y la tradición liberalista conservadora argentina en esta propuesta de derecha radicalizada”.

Hacer política de la antipolítica

Solve Gui es estudiante de la Carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, milita en la agrupación la Emergente y ofició de presidenta del Centro de Estudiantes en 2019 en representación de la Lista 15. Se dedica, estudia, y vive la política. Se pregunta por qué hoy parece no ser la respuesta para las frustraciones de la sociedad: “Hay una dimensión estructural: los jóvenes son los que tienen los trabajos más precarios. Pero también hay una dimensión subjetiva, donde ese panorama de precariedad hace lugar si no se gestan movimientos de organización colectivos. En los años 90 y en los 2000 se tramaron procesos de organización colectivos, y hoy se nos presenta como algo muy ajeno. Ahora estamos en un momento en donde tranquilamente podría haber un estallido, pero lo que hay es una implosión. Eso genera mucho nihilismo, mucho descreimiento, que provoca una fe en lo antipolítico. Esos sentimientos y desafecciones son muy traccionables”.

¿Está de moda ser de derecha?

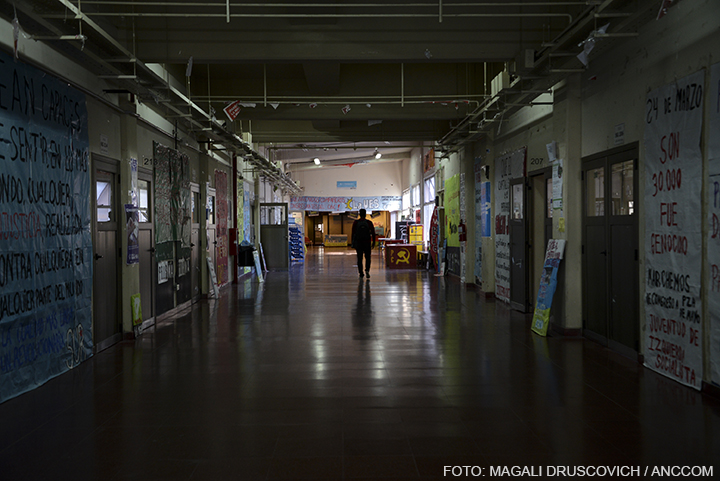

Agustín Baletti, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es uno de los impulsores de la conformación de Avancemos y referente de la agrupación en la Facultad de Ciencias Sociales y explica cómo se formó la agrupación: “La idea de Avancemos surge por una necesidad de los estudiantes de poder verse representados en las estructuras de discusión y de debate político en los debates universitarios. Nuestra principal proyección es poder representar, digamos, dar una apertura al debate, a que haya otras posiciones. Algunos las llamarán más de derecha, otros más de centro, pero buscamos que exista esa apertura porque no se puede vivir en un clima de persecución como el que viven muchos compañeros y compañeras que no pueden poner una mesa, incluso agrupaciones que ya están instaladas por ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales, agrupaciones peronistas que se manejan en un clima de miedo a la proscripción permanente”.

El politólogo Sergio Morresi explica las lógicas de convivencia política: “Eso funciona para todas las ciencias políticas, el que recién llega nunca es bien recibido, no importa qué posicionamiento político tenga, porque la torta siempre es una. La victimización en la política argentina es una forma de constitución de identidad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay un mainstream progresista de izquierda, eso queda sobrecargado porque aquel que propone ideas de derecha va a ser mirado como alguien que no debería estar ahí. Ese sentimiento es genuino, te da ese ambiente hostil. Uno construye la identidad en el espejo que te devuelve el otro. El que está siendo rechazado por el sistema y el que refuerza la identidad tiende a radicalizar no a moderar”.

En una encuesta realizada especialmente para esta investigación, fueron relevados 200 estudiantes, de los que 61% consideró que ningún partido político les representa, y el 72% consideró que los partidos políticos no responden a las necesidades del electorado. Frente a la falta de representación y la falta de respuestas, la esperanza sólo parece encontrarse en un discurso con épica fuerte, que proponga una transformación revolucionaria de la realidad. El filósofo británico Mark Fisher explica que el problema principal de la izquierda no reside solamente en su dificultad para llevar a cabo proyectos transformadores, sino que no logra imaginarlos, no logra proponer un futuro mejor. Y si la izquierda perdió la capacidad de proyección, por eso augura que es el momento de la derecha para ganar terreno: “Hay dos focos que nos interesan muchísimo y que tienen un paralelismo interesante que son: la Facultad de Ciencias Sociales y la de Economía”, cuenta Baletti cuando se le pregunta sobre la proyección de su agrupación en términos electorales. “Nos interesa ver cuáles son las posibilidades de trabajar en cada una. En Sociales, tenemos ganas de hacer muchas cosas que puedan romper las paredes, las estructuras, el techo de cristal; en Avancemos se encuentran liberales, peronistas, desarrollistas que están desencantados con las formas de manejar las cosas en la Universidad, algo que nosotros llamamos la “casta universitaria”. Ahí hay mucho laburo, en soledad por parte de Avancemos, pero con la posibilidad de expandirse a otras universidades”.

¿Qué pasa con la juventud?

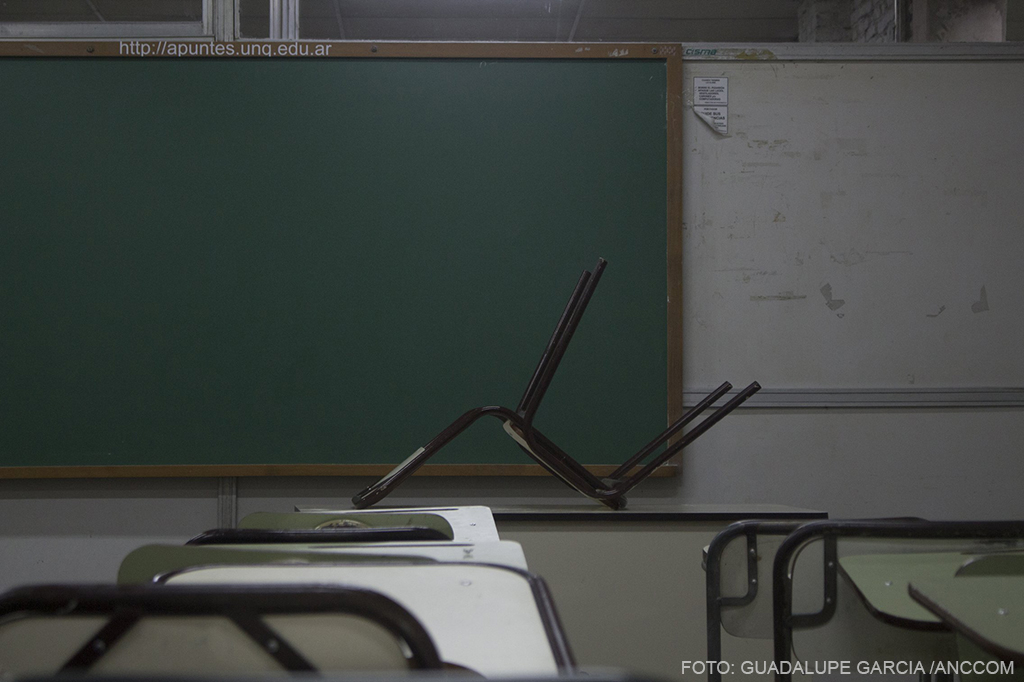

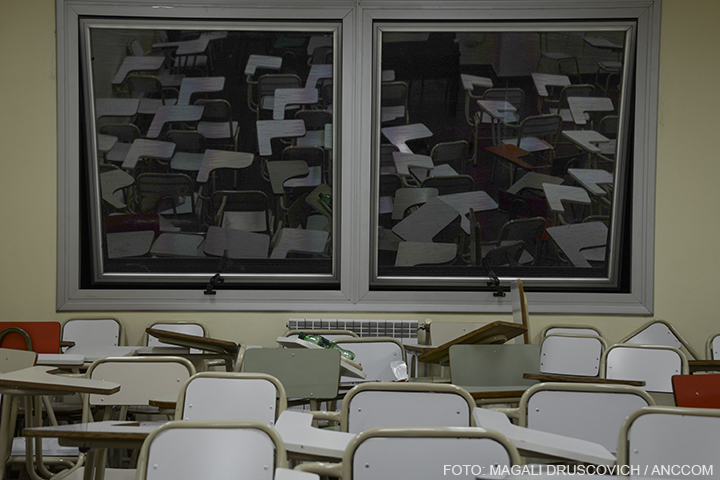

En las universidades públicas -y varias privadas- del país, existe el consenso del Centro de Estudiantes como pilar del funcionamiento social del estudiantado. La Facultad de Ciencias Sociales, en este caso, es una de las reglas que forman esta concepción. Solve Gui reflexiona sobre la militancia estudiantil: “Yo creo que la militancia por la educación se plantea sobre dos consensos mínimos; uno es un consenso global de todas las formas de expresión política argentina que es el consenso democrático. El otro consenso es que defendemos la educación pública, como frase abstracta, que tiene que ver con más inclusión, el acceso, la defensa de la universidad como espacio autónomo de decisión, de producción y reproducción de conocimiento; un espacio donde no solo se nos forme, sino que se nos dé lugar para hacer nuestro aporte”.

Agustín Baletti, por su parte, habla de una necesidad de representación que hay por parte del estudiantado: “Somos estudiantes los que formamos esta agrupación, no es una cuestión que nos baja nadie, es una necesidad de los estudiantes que decimos ´che tenemos que poder hacer algo´, no puede ser que haya identidades políticas con derecho a ser respetadas y otras que no, incluso hay estudiantes independientes que dicen ´yo quiero ir a la universidad y que me acompañen en mi carrera académica, en mi recorrido académico´. Avancemos se plantea en muchas cuestiones como un espacio que viene a dar discusiones esenciales para la universidad, porque muchas veces se pierden las necesidades de los alumnos por las necesidades de los políticos que están detrás de las agrupaciones estudiantiles”.

Pero ¿cuáles son esas discusiones? Gui cuenta un poco más sobre el trasfondo de los reclamos que se alzan desde estas “voces dissonantes” que plantea Baletti: “En la idea de la democratización del acceso a la política, ellos entran y dicen que no hay lugar para el CBC, que hay que poner examen de ingreso, medida que tuvo lugar en dictadura y se derogó en democracia. Desconocen puntos de partida que tienen que ver con la realidad de la universidad, como por ejemplo el por qué están las agrupaciones, cómo se maneja el presupuesto, qué potestad tiene o no la facultad de manejar tal cantidad de presupuesto, quién decide las reformas edilicias… Una serie de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la institución, ya que uno para lograr transformar un espacio, sea cual sea tu agrupación, tiene que conocerlo. Otro de esos consensos tiene que ver con la libertad de cátedra y esta idea de “adoctrinamiento ideológico” atenta contra la libertad de cátedra y contra la libertad de pensar y decir”.

Las nuevas derechas pretenden instalarse en las pasiones de la juventud adueñándose de la agenda mediante reclamos que Baletti describe como “del sentido común”. Según el joven, hay muchas cuestiones que tienen que revisarse en pos de mejorar el funcionamiento de la sociedad, pero denuncia persecución y cooptación de la libertad de expresión por parte de sus contrincantes políticos.

Por su parte, Gui reflexiona sobre las limitaciones que pueden encontrarse las militancias preexistentes a la pandemia y cómo las mismas se encuentran encerradas en sus propias jaulas discursivas: “Nos acostumbramos a una forma de hacer política que a muchos nos es ajena, ¿por qué ahora no se puede, o la mayoría no quiere, trabajar en lo político desde el enojo? Hoy todos siguen la estética de la positividad, pero este es un discurso que choca con la realidad actual, en la que la gente se está muriendo de hambre. Entonces, en un marco donde muchas fuerzas están dejando de lado esta problemática y enfocándose en las instituciones y en la pequeña conquista, si alguien viene y dice “yo voy contra esto”, claro que va a llamar la atención”. Gui también remarca la importancia de reconocer la responsabilidad de las izquierdas por no haber logrado construir una alternativa como poder popular, otra forma de pensar al Estado: “Para mí la política es como una “cancha” en la que todo espacio que uno deja libre, es un espacio que ocupa alguien más. Y esto se vio en la pandemia, cuando todos nos recluimos a lo comunitario, quienes ocuparon la calle, quienes empezaron a movilizarse fueron las derechas; y ahí es donde nosotros dimos un paso para atrás y ellos para adelante; yo creo que hay que flagelarse un poco con eso, porque es responsabilidad de quienes antes estábamos en ese lugar”.

La juventud es el campo traviesa en el que se está llevando adelante la disputa por la propiedad de la agenda ¿Qué se discute? ¿En qué marco? ¿Cuáles son los posicionamientos éticos desde los que van a pensarse las futuras medidas? Las tensiones discursivas se encuentran más que nunca a flor de piel, y estos espacios emergentes se presentan como una nueva alternativa para la participación política de les jóvenes.

“Tenés un deslizamiento constante que es preocupante, y es algo digno de atención, que no pasa en todos lados. Sí pasó en Estados Unidos cuando Donald Trump, frente a las manifestaciones violentas de la KKK, dijo bueno sí también los zurdos de ANTIFA se manifestaron así. Uno puede decir, analíticamente, la frontera está acá y a partir de este lugar no estamos hablando más de democracia, pero muchas veces los mismos políticos que están dentro del mismo sistema parecen coquetear con ese límite”, concluye Morresi.