Un pasaje a la salud

Niños, niñas y adolescentes de todo el país ven complicado su acceso a tratamientos médicos debido a las dificultades económicas para trasladarse. Un proyecto de ley busca instaurar el boleto sanitario para garantizar su derecho a la salud.

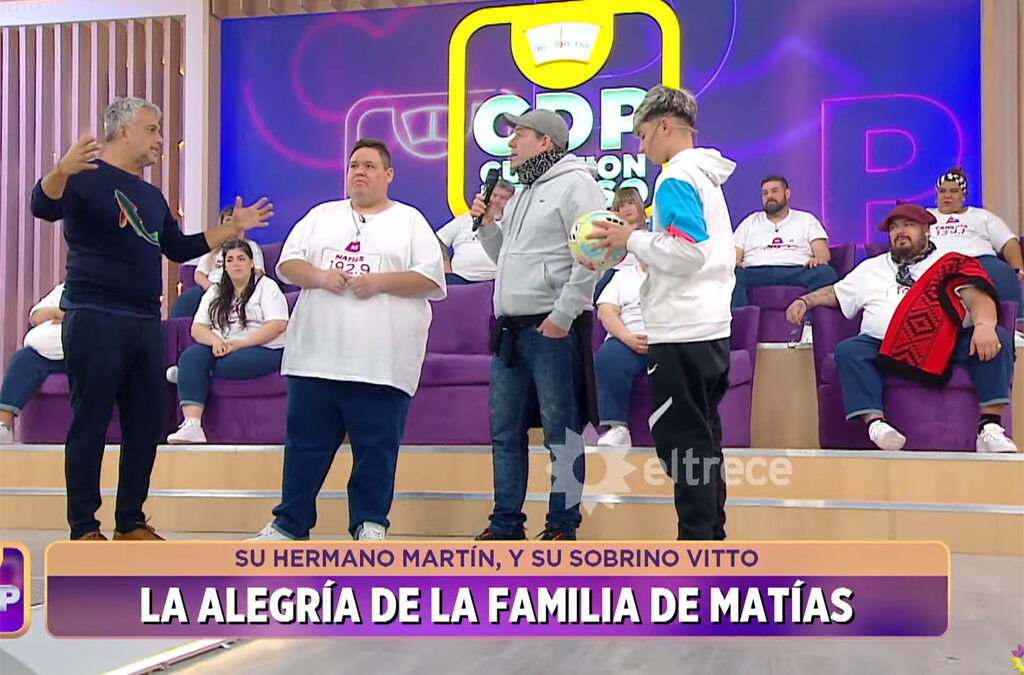

“Estamos hablando de un derecho de niños, niñas, adolescentes y un acompañante a tener gratuito el boleto para ir a hacerse el tratamiento médico correspondiente”, afirmó el diputado nacional Daniel Arroyo, durante la presentación del proyecto de ley en el Congreso.

La iniciativa, surgida de la sociedad civil, concretamente de la Red Boleto Sanitario Ya, busca garantizar el acceso a servicios de salud para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “No es un debate ideológico, es pura justicia y pura racionalidad”, destacó Arroyo.

El proyecto aborda las dificultades que enfrentan las familias para trasladarse a centros de salud, especialmente en casos de enfermedades crónicas o tratamientos prolongados, y nació de la propia experiencia cotidiana de trabajadores sociales y profesionales de la salud y de la justicia.

El Boleto Sanitario alcanzaría a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años de edad más un acompañante, y se aplicaría a recorridos nacionales, provinciales y municipales de corta, media y larga distancia. Para su acceso, está prevista la creación de un registro nacional, donde las personas deberán inscribirse presentando el certificado de salud.

De la presentación, realizada este lunes 26 de agosto, participaron además representantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, profesionales de los hospitales Garrahan y Gutiérrez, colegios de trabajadores sociales, el Frente por la Niñez y organizaciones defensoras de derechos de las infancias.

El alcance y las características del proyecto suscitaron el intercambio entre los asistentes. Mauro Stefanizzi, miembro de la AAdED, remarcó las dificultades que enfrentan las familias que deben trasladarse largas distancias para recibir atención médica, especialmente aquellas que residen en provincias alejadas de los principales centros de salud. “Como las que viven en Chaco, San Luis, Misiones, y tienen que viajar al Garrahan –precisó–. La mayor cantidad de hospitales se concentran en el conurbano bonaerense”.

Soledad Arce, también integrante de la AAdED, relató su experiencia personal: «Soy mamá de Joan, un nene de 6 años electrodependiente y vivimos las dificultades a diario. Tener una obra social no garantiza el traslado, y muchas veces se prioriza salvar la vida de nuestros hijos. Agradecemos que se esté planteando este proyecto, ya que los recortes y la falta de adaptaciones en el transporte complican aún más nuestra situación».

Luciana Escati Peñaloza, directora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), aportó datos sobre la complejidad de las diversas patologías: «Estamos hablando de 5.885 enfermedades distintas clínicamente definidas, según lo reconoce el Estado Oficial del Ministerio de Salud de la Nación».

Por su parte, Anina Cabrera, de la Asociación Sin Fronteras a la Discapacidad (ASFAD), enfatizó: «No puedo dejar de contextualizar la situación política a nivel nacional, ajuste en discapacidad, salud, transporte, creo que es clave y es una cosa que hay que debatir».

Marcelo Kowalczuk, en representación de los trabajadores sociales del conurbano bonaerense, advirtió: «En los distritos, en los municipios, tenemos muchas zonas que según el horario no tenemos circulación de vehículos de transporte público».

Laura Di Bella, presidenta del Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires –otra de las entidades que apoya el Boleto Sanitario para niños y adolescentes–, puntualizó: «El proyecto tiene que ver con el acceso a derechos».

«Va en línea con lo que plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la legislación que tenemos en Argentina con respecto a esto», completó Daniela Pedraza, titular del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, y a su turno, Ana María Álvarez, referente de la Red de Profesionales Celeste y Blanca, reflexionó: «Cuando hablamos de la dificultad de la accesibilidad, no es cierto que todos nacemos con derechos. Entonces, hay que trabajar mucho en la conciencia general».

El diputado Arroyo manifestó su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado por unanimidad. El siguiente paso será la presentación formal del proyecto en el Congreso, con el objetivo de obtener el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos para su tratamiento en comisiones y posterior debate en el recinto.