La vida en los márgenes

El sociólogo Javier Auyero y la estudiante de antropología Sofía Servián presentaron ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?, una aproximación-estudio-crónica enfocada en las variadas estrategias que relevaron en el asentamiento La Matera, en Quilmes, donde la coautora se crió.

En pleno microcentro porteño y a tan solo una cuadra del Obelisco, se presentó ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?, un libro escrito por Javier Auyero, sociólogo y profesor en la Universidad de Austin (Texas), y Sofía Servián, estudiante de la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo indaga sobre las estrategias que llevan a cabo los sectores populares para hacer frente no sólo a la crisis económica acuciante, sino también la violencia e inseguridad que impera en los barrios marginados. Los autores desarrollan una perspectiva integral, que busca dar cuenta de las múltiples dimensiones de la pobreza: salud, educación, vivienda, comida, ocio, pasando desde la intervención estatal hasta la formación de lazos de solidaridad y comunitarios. Particularmente, centran su investigación en las experiencias de los habitantes de La Matera, asentamiento ubicado en el municipio de Quilmes, zona sur del Conurbano, entre el año 2019 y 2022.

Así, en uno de los tantos edificios grisáceos del microcentro, ascensores color dorado y negro elevarían a los interesados hacia la adquisición de una mayor sabiduría respecto a una realidad que se vive apenas a unos kilómetros de la Capital. Una sala repleta de personas curiosas y expectantes, quizás simpatizantes de las ciencias sociales, amigos, colegas y familiares, esperaba el comienzo de la exposición. “Seguro me van a multar”, se escuchó al pasar una queja por la dificultad que ocasiona el tráfico en ese sector de la ciudad, mientras de fondo se formaban los clásicos murmullos que intentan ser respetuosos del ambiente silencioso.

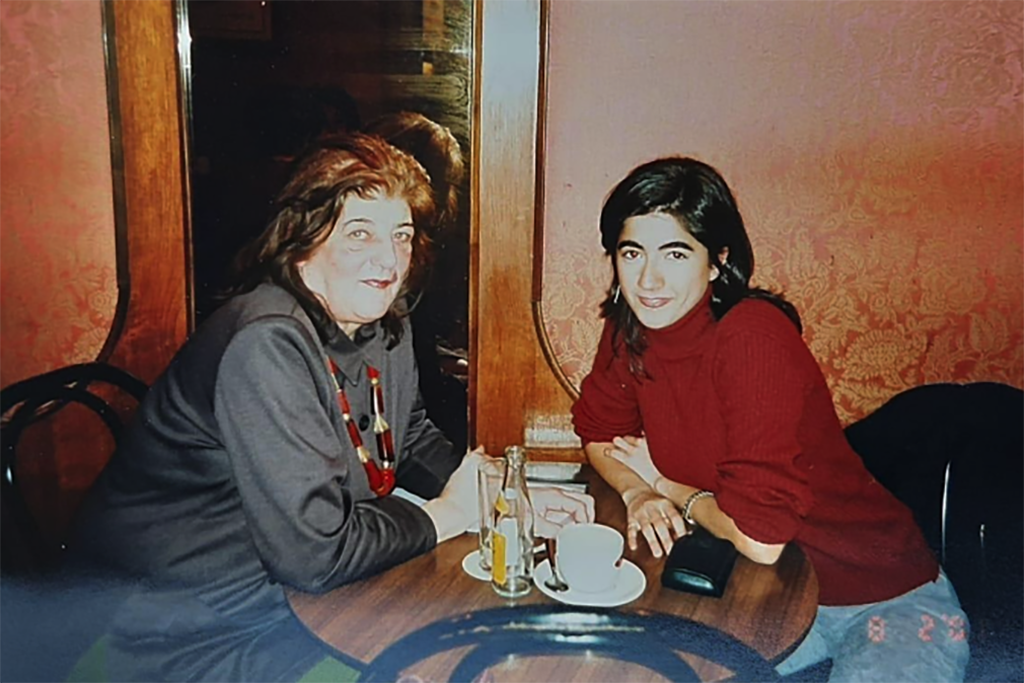

Estefanía Pozzo, periodista especializada en economía y docente, fue la primera invitada en hablar: “Hay una dimensión académica del libro que me parece completamente interesante, pero creo que esos momentos donde se abre la ventana y Sofía cuenta parte de su historia, de su vida, cómo fue su recorrido en el barrio, ante la adversidad, es lo que me parece más maravilloso de este libro”, comentó, visiblemente emocionada luego de leer un fragmento del libro en que Sofía cuenta su propia experiencia como vecina de La Matera. Porque una particularidad que tiene esta investigación es que Servián accede a un campo de estudio que no le es ajeno, pues ella ha habitado toda su vida en dicho barrio. Es decir que su objeto de estudio fueron vecinos, amigos y familiares, lo cual implicó un esfuerzo por objetivar una realidad internalizada. “Mi trabajo no fue acercarme al barrio, porque ya lo conocía y tenía contactos, sino más bien alejarme, metafóricamente, para poder observarlo de una forma mucho más acabada”, afirmó Sofía.

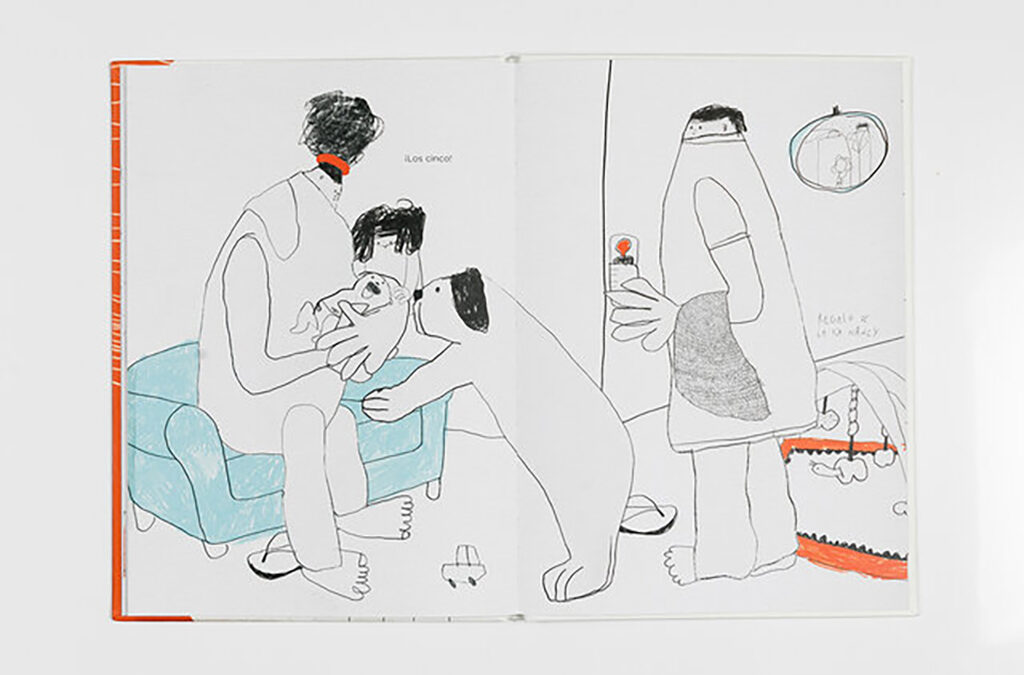

![002-frente Auyero Servián. Cómo hacen los pobres para sobrevivir [tapa]](https://anccom.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/19/2023/07/002-frente-Auyero-Servian.-Como-hacen-los-pobres-para-sobrevivir-tapa.jpg)

En este sentido, Auyero destacó que el libro es “un experimento”, pues se encuentra en el punto de intersección entre su acercamiento al barrio y el distanciamiento de Sofía. “La sociología o la antropología clásica hubiesen hecho de Sofía la informante clave –dijo Auyero–. En este caso fue distinto, empieza de una manera vertical, en una relación profesor-alumna, pero termina siendo horizontal, de una auténtica colaboración”.

Por su parte otro de los invitados, Gabriel Kessler, sociólogo, profesor e investigador del CONICET, indagó sobre la temática fundamental en que se inscribe este libro, editado por Siglo XXI: “La categoría de ‘pobreza’ se mantiene central. Eso testimonia su productividad, todavía sigue siendo útil para focalizar acciones, para debatir, criticar a un gobierno, evaluar los ejes, etc., pero también es un testimonio del fracaso argentino. Que desde la reparación democrática nunca hayamos bajado, más o menos, de un cuarto o un tercio de población pobre en el país, que haya un libro que se hace la pregunta de cómo sobreviven los pobres, son indicadores que muestran que las promesas de la democracia ‘con la democracia se come, se cura, se educa’, no se cumplieron”. Sin embargo, Kessler matiza esta observación, ya que también subraya el desempeño que ha tenido Argentina en términos de aumentar la cobertura estatal en diversos aspectos que hacen a la pobreza: generaciones nuevas que han accedido a la universidad, la formalización del empleo doméstico, la cobertura de salud, entre otras.

Respecto a la pregunta que se hace el título del libro, Sofía concluye que los sectores populares son ‘bricoladores’, combinan muchas estrategias para sobrevivir: trabajo formal, informal, ilícito, redes clientelares, ayuda estatal y, sobre todo, ayuda mutua. “Cuando tenía siete u ocho años iba con mi mamá a cobrar un plan social, el de Jefes y Jefas, en el que te daban 150 pesos –contó–. Hacíamos las dos cuadras de cola en Banco Provincia y, una vez que cobrábamos el dinero, íbamos al Coto y lo gastábamos ese día. La ayuda del Estado terminaba en una hora, el resto del mes vivíamos con los alimentos que comprábamos y después sobrevivíamos yendo a la casa de algún familiar a comer: el abuelo, alguna tía, etc. También nuestros primos hacían lo mismo cuando su mamá no tenía trabajo, venían a casa. Es la ayuda mutua para poder sobrevivir”.

Asimismo, los autores reflexionaron sobre la elección del género narrativo de la crónica para contar lo relevado durante el trabajo de campo, las encuestas y entrevistas hechas a los vecinos de La Matera. “Quisimos combinar una escritura académica con elementos de no ficción, de diarios personales de Sofía –expresó Auyero–. Creo que conocer bien a la gente conlleva tratar de describirla bien, lo que implica tratar de transmitir el resultado de una investigación sistemática, pero al mismo tiempo construir historias que de alguna manera conmuevan. Como intelectuales públicos, lo que uno quiere hacer es expandir el universo, los límites, de la comunidad moral”. Enseguida admitió que está aburrido de leer ciencias sociales, ya que suelen escribirse para unos pocos, dijo, y manifestó la necesidad de modificar la manera de escribir en este campo científico.

En este sentido, Sofía destacó que buscaron que el libro, presentado el lunes pasado, pueda ser leído por cualquier persona, sin restringirse al ámbito meramente académico. “La idea es que todos puedan discutir. De hecho, vamos a llevar los libros al comedor para que también ellas puedan leer y realizar observaciones sobre el registro que hicimos de su trabajo”. Se refiere al comedor de Chela, en el cual se basa el último capítulo del libro, “El trabajo de ellas”; en femenino, porque es gestionado exclusivamente por mujeres, que realizan tareas de cuidado por las cuales reciben apenas un incentivo. “Veníamos de registrar todos problemas en el barrio. Cuando llegamos al comedor, nos dimos cuenta que era la esperanza que necesitábamos”.

“El comedor se piensa a sí mismo como un lugar de sociabilidad, pero también de rescate frente a la violencia que circula. Las mujeres se organizan, no sólo para dar de comer y para educar, sino para rescatar a los chicos”, señaló Auyero, y agregó que la escuela es otro escenario que ocupa un lugar prominente en el barrio: “En el imaginario es un lugar y mecanismo de ascenso social. No tanto para ellos, sino para sus hijas e hijos. Se registra cierta esperanza de movilidad social intergeneracional”. También destacó que 99% de las personas encuestadas entiende que a pesar de vivir en un contexto de hipermarginalidad, sus condiciones de vida han mejorado gracias a la acción colectiva y de protesta disruptiva.

Al terminar la ronda de preguntas hubo aplausos celebratorios y sonrisas cómplices entre los autores, que concluyeron la presentación con un abrazo triunfal.