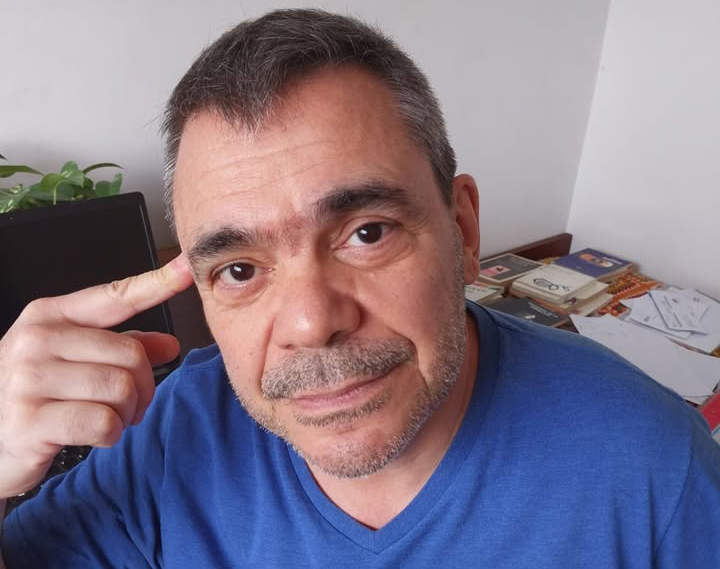

“Contar historias me da una vida”

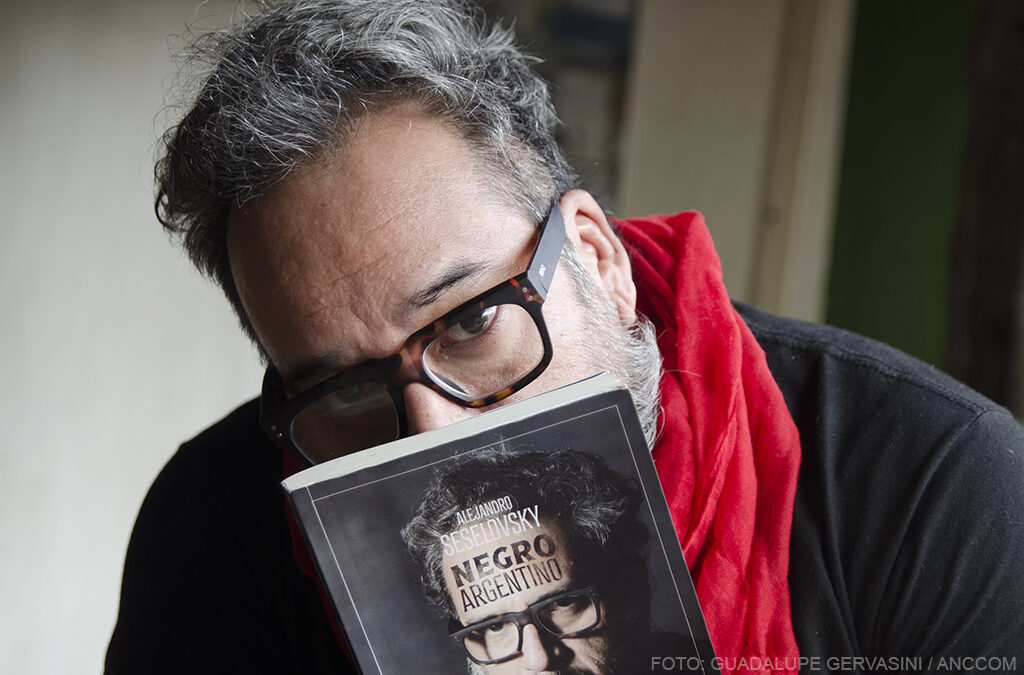

Con textos inéditos y otros ya publicados, el periodista y escritor Alejandro Seselovsky presenta su tercer libro, «Negro argentino», e invita a mirar de frente aquello que, muchas veces, preferimos esquivar. La distancia entre lo vivido y el relato.

Editado por Orsai, Negro Argentino condensa dos décadas de trayectoria del periodista Alejandro Seselovsky en diversos medios de comunicación. A lo largo de 15 crónicas, el autor explora la vida de personajes entrañables de la cultura popular, se adentra en territorios incómodos y también narra pasajes de su historia personal.

Catorce años después de Trash: retratos de la Argentina mediática, Seselovsky vuelve al libro para explorar la carga simbólica de la palabra “negro”, una moneda al aire que puede caer y ser utilizada como insulto o como gesto de afecto, según el contexto y quien la pronuncie. Entre los textos, se destacan historias como la del asesinato de Fernando Báez Sosa, la de Damas Gratis como emblema cumbiero y su propio relato de nacimiento y adopción.

Profesor en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA –donde además formó parte del equipo de editores de ANCCOM–, Seselovsky repasa el proceso de creación del Negro Argentino, reflexiona sobre la curaduría de las crónicas y explica por qué el cuerpo es la única verdad desde la cual se puede escribir.

¿Cómo surgió la idea del libro?

Fue una curación y búsqueda en conjunto con Carolina Martínez, mi editora en Orsai. La idea comenzó hace un año. Yo no tenía libros publicados en esta editorial y hace rato veníamos pensando cuál podría ser. Al principio se iba a llamar Fronteras e íbamos a hablar de las que yo había cruzado, tanto físicas como simbólicas, por ejemplo, la del nacimiento y mi adopción. En ese momento, empecé a pensar que el libro debía ser algo más íntimo y apareció Negro Argentino, una recopilación de crónicas que hice en estos 20 años de trabajo como periodista en distintas plataformas. Este libro es un hilvanado de piezas sueltas que, siendo bien entretejidas entre ellas, aceptan componer, entre todas, una nueva unidad que las contenga.

¿Cómo fue el proceso de selección?

Lo que hice fue hilvanar, reposar, volver a ver y tratar de encontrar una unidad de sentido para cada una de las piezas, porque lo que hay es una colección de negros argentinos. Está el trabajador golondrina que va a laburar a la mina de carbón y muere. Está el apodo “muqui”, que utilizaban algunas modelos para referirse a Carolina ‘Pampita’ Ardohain a principios de los 2000. Y también está la historia de Damas Gratis, que se reivindica como un grupo cien por ciento negro cumbiero. Entre todas hablan de distintos aconteceres y distintas vidas, pero todas hablan del mismo sujeto, el negro argentino, que no es afrodescendiente, sino que es medio mestizo, medio morocho. De hecho, el libro empieza conmigo, contando mi nacimiento como hijo de una mucama y mi posterior adopción. Me pareció que ese nacimiento organizaba también un principio para el libro, eran dos comienzos dándose la mano.

La verdad está en el cuerpo. Voy a tratar de que la distancia entre verdad y representación sea la más corta posible, pero nunca la voy a poder evitar.

Es un libro personal…

Sí, incluso tiene mi cara en la tapa por elección de mis editores. Yo no lo sugerí, pero lo acepté porque el editor es socio, nunca enemigo. Se puede tener miradas distintas sobre la estructura u otras cuestiones, pero el editor siempre va a querer un gran texto. Para el cierre elegí un trabajo inédito sobre la Guerra de Ucrania y lo que pude ver de ella con ojos argentinos. Es un relato que está escrito en tercera persona porque soy yo mirándome a mí mismo y en el que pude dejar salir todo lo que tenía dentro. Soy muy apasionado de lo que hago y por eso a los 53 años, después de 30 en esta profesión, sigo haciéndolo. Estoy contento de contar historias y que eso me dé una vida.

En tus crónicas el territorio juega un rol fundamental, ¿cómo te preparás?

La crónica es llevar el cuerpo al territorio, ir como una hoja en blanco y dejar imprimirse por la experiencia vital de estar ahí. La crónica territorial, de ir a un recorte chiquito del mundo, que puede ser un desfile de moda o una inundación, para mí es la más linda porque permite dejarse atravesar por lo que ocurre ahí. La experiencia vital imprimida en el cuerpo del cronista es lo que cuenta para la formulación de la crónica. Y ese es mi modo de trabajo predilecto. A veces lo puedo hacer, a veces no. Sin embargo, no todo es una crónica.

¿Qué debe tener una vivencia para convertirse en crónica?

Uno solo: que te haga girar la cabeza. Me enseñaron hace poco el término inglés rubbernecking, que tiene que ver con la idea de tener un cuello de goma. Cuando algo te hace girar la cabeza es porque se quedó con tus sentidos, con tu sistema nervioso, tu fascinación, tu espanto o con tu capacidad de maravillarte. Cuando algo te hace girar la cabeza, hay una crónica. Si te tomó el cuerpo, se escribe. Eso es todo. Cuando sentís que hay algo en la calle, en tu casa o en donde sea, que se quedó con tu sistema perceptivo por un instante y te dejó adentro de un punto de fascinación, hay que prestarle atención. El cuerpo informa sobre qué hay que escribir. Hay que estar atento a los asombros, porque tienen la condición de ser fugaces. Uno no está todo el día asombrado, sino que es una condición contingente, es algo que de golpe se quedó con tu atención y que el cuerpo te está avisando que ahí hay algo para escribir. Así se encuentran las crónicas y los textos.

¿Cómo pensás el vínculo entre lo que vivís y lo que llega al texto?

El cuerpo para mí es la única verdad. El lenguaje no es importante, porque va a entregar representación, pero no es la cosa. El lenguaje la mata, hace que desaparezca, porque la cosa no se puede transferir. La verdad es indecible. Vos vas al territorio, vivís lo que vivís ahí y eso es lo que se puede contar. Pero por bien que lo cuente, nunca el lector va a sentir el balazo de goma que sentí yo. ¿Por qué? Porque no puedo entregar la verdad del cuerpo que yo viví, sino que entrego la representación de la verdad del cuerpo que yo viví. Solo la representación. El lenguaje no me permite ir más allá. El lenguaje es incapaz de transferir la verdad de la experiencia vital, sólo puede representarla. Lo importante es el cuerpo percibiendo el mundo. Después, cuando lo escribo, eso va a ser sólo representación. Este es mi esquema de laburo. La verdad está en el cuerpo. Voy a tratar de que la distancia entre verdad y representación sea la más corta posible, pero nunca la voy a poder evitar. Frente a eso, voy a dejar la vida en la representación, para que se acerque lo máximo posible a la verdad de lo que me pasó.