«Mi mamá comenzó a sanar cuando empezó a luchar»

En una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Quilemes y Banfield y en la Brigada de Lanús, declararon dos hermanos de desaparecidos que pudieron reconstruir la búsqueda incensante y el horror que atravesaron de sus familiares.

La jornada número 82 del juicio por los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención de Banfield, Lanús y Quilmes tuvo los testimonios de María Cecilia Della Flora y Sergio Szajnbaum. La primera en declarar fue María Cecilia Della Flora, hermana de José María (Pepi), quien fue secuestrado el 12 de abril de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires y continúa desaparecido.

La Fiscalía le preguntó a Cecilia si tanto ella como algún miembro de su familia habían sido víctimas de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y en qué circunstancia se dio. Esta pregunta, es la que dio inicio a la exposición. Cecilia contó que su hermano mayor, José María nació el 15 de abril de 1955 y que actualmente está desaparecido. José María fue visto por otros secuestrados, que luego fueron liberados, en el Pozo de Quilmes y también en el Centro Clandestino El Vesubio. Cecilia pidió permiso para mostrar una foto de su hermano, una foto de los últimos tiempos antes de su desaparición: «Nosotros no lo llegamos a ver con 22 años». Luego exhibe una foto de él con 20 años y una a color que decide mostrar, por un rasgo en particular que tenía su: era pelirrojo.

«Era mi hermano mayor, físicamente era pelirrojo, delgado, medía 1,70 y en casa, cuando éramos chicos, le decíamos Pepi. En sus tiempos de la universidad y militancia tuvo varios sobrenombres, «Flora», «Polo», «Colorado», «Juan». Había cursado en el Colegio Don Bosco de Bernal. Era muy buen alumno, destacado en matemáticas, aficionado al dibujo». Destacó que desde la escuela y en su familia tuvieron formación católica y cristiana, lo que implicó que José María adquiriera mucha sensibilidad, empatía, trabajara por los más necesitados, por la justicia.

“En el secundario –prosiguió- concurría a un grupo juvenil en una parroquia y daba catecismo en la villa. Esa era su vida. Tenía muchos amigos, ni bien terminó el secundario, en 1973, comenzó a estudiar arquitectura en la UBA desde 1973 hasta 1976”, contó. Cecilia conserva una copia de la libreta universitaria donde consta que la última mesa de examen a la que se presentó fue el 10 de marzo de 1976. También contó sobre la actividad en la política universitaria de José María: “En esa época mi hermano participó en el centro de estudiantes y fue militante de la JUP de arquitectura”. En abril de 1976 José María se incorporó al servicio militar obligatorio en el Regimiento de Caballería 8 de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Allí estuvo hasta el mes de agosto, cuando fue a visitar a su familia en Quilmes. Lo llamaron y le contaron que un amigo suyo y compañero de militancia de la facultad estaba desaparecido. Se llamaba Alfredo Romay, un chico de Haedo, estudiante de arquitectura, que también estaba haciendo el servicio Militar. “A mi hermano le dijeron que el 30 de julio habían ido a la casa de sus padres y que lo habían secuestrado, que se lo habían llevado medio muerto”, describió Cecilia. José María se asustó por el peligro que implicaba seguir en el Servicio Militar y decidió no presentarse más, desertó.

Los efectivos militares lo fueron a buscar, según relató Cecilia y recordó: “A partir de allí mi hermano también dejó de vivir en casa, nos mandaba algunas cartas por correo, les decía a mis padres que estaba bien, buscando algún trabajo y que no se preocupen por él”. Durante la clandestinidad, la familia se encontraba con José María en citas en Capital donde le llevaban cosas. Della Flora dijo que perdieron todo contacto con él en el mes de abril de 1977.

La fecha que quedó consignada en los registros de la CONADEP fue 12 de abril, ya que así lo informó la madre de Cecilia. “Puso esa fecha porque el 15 mi hermano iba a cumplir 22 años y por eso se iba a encontrar con mi mamá, pero, por razones de seguridad como mi hermano era un desertor y había perdido legalidad, temía que si se encontraban el 15 de abril la siguieran, por lo que había combinado unos días antes y a esa cita mi hermano no se presentó”. Cecilia recordó también que a principios de abril se encontró con él y lo vio en mal estado. A Cecilia se le quiebra la voz y detiene su relato para tomar agua. “Me decía que no tenía donde estar, que hacía alguna changa cuando podía. Me decía que a veces podía dormir en la casa de algún compañero o amigo y que muchas veces se iba a Plaza Miserere, se tomaba un tren a Lujan y volvía para dormir en el tren”. Después de ese encuentro, lo invitó a su casa en Lanús. “Lo llevé a mi casa y lo tuve guardado ahí, lo llevé sin que viera a donde iba, para que durmiera, comiera, se bañara, le lavé la ropa, charlamos muchísimo. Me decía que su intención era volver a la militancia. Yo, en ese momento, hacía un tiempo había comenzado con una militancia barrial, en Montoneros”. Recordó también que hablaron mucho y le dio un dato que se volvió doloroso a través del tiempo, ya que le contó que su novia de quien sólo dijo que se llamaba -o le decían- Ana, probablemente estaba embarazada.

Cecilia habló con su referente de Montoneros, un compañero al que le decían “Gordo» y de apellido Vega, quien hoy también está desaparecido. “El Gordo me dio un papelito cerrado donde había escrito una cita para que mi hermano se encontrara con alguien que iba a ser un enlace para volver a la militancia. Con ese papelito se fue mi hermano de mi casa. Me pidió que le tiña el pelo, salió de mi casa con el pelo teñido de marrón. Esa fue la última vez que lo vi, la primera semana de abril del 77”. José María empezó a faltar a las citas con la familia, Cecilia habló con “el Gordo» quien le dijo que la cita de su hermano había sido secuestrado y torturado y le comentó: “Tenemos conocimiento que dijo muchos datos que tenía”. Luego recuperó el nombre de esa cita: “Este muchacho se llamaba Horacio Paz, sobrenombre el Hippie. Leí que a él lo habían secuestrado el 14 de abril de ese año. No sabemos qué pasó con mi hermano porque no tenemos la fecha exacta ni tampoco nadie que haya visto su secuestro”.

Della Flora recordó que se acercaron personas a su casa y le llevaban mensajes de su hermano en los que decía que se encontraba bien, que estaba preso, pero no sabía a dónde. “Durante toda la dictadura fue hasta ahí lo único que supimos, porque después los datos que fuimos teniendo fueron a partir de CONADEP”. Sus padres presentaron habeas corpus, escribieron cartas a la Junta Militar, a instituciones estatales y eclesiásticas, se contactaron con organismos internacionales para saber sobre el paradero de su hijo. “Un tío, Atilio Della Flora, mi papá era italiano, en Génova y en la embajada de Italia. Esas fueron algunas de las acciones que realizaron mis padres José Della Flora que falleció en 2003 a los 94 años y mi mamá Elena Campo que está por cumplir 94”.

Como ocurrió con las reconstrucciones de las historias de los familiares de detenidos desaparecidos a lo largo de este juicio, Cecilia también contó que los datos de su hermano los obtuvo de personas que fueron liberadas y que compartieron tiempo con José María. “En los datos que fuimos teniendo a partir de la CONADEP, supimos que a mi hermano no lo registraron como estudiante universitario, figura como conscripto. Nos citaron y nos dijeron que había sido visto en el pozo de Quilmes y tenían datos de tres personas: Alcides Chiessa, Alberto Derman y Felipe Favazza. Con Alcides Chiessa nos entrevistamos y pudimos conversar varias veces. Con Derman y Favazza no pudimos hablar, pero tengo copia de toda su denuncia en CONADEP firmada por ellos donde está consignado como visto”. Alcides les contó que lo habían detenido a mediados de octubre del 77 y lo llevaron al Pozo de Quilmes, entre medio a otro lugar y definitivamente salió del pozo de Quilmes a mediados de mayo del 78. Compartió el lugar de detención con mi hermano, me dijo que habían conversado muchas veces: “Alcides sabía que mi hermano era estudiante de arquitectura. Lo recordaba como pelirrojo, le habían roto los anteojos, de las torturas, golpes, picana y submarino. También me contó que algo que cantaban en el pozo de Quilmes era El himno a la alegría, que me conmovió muchísimo porque era algo que mi hermano impulsaba bastante. El himno a la alegría era el himno de nuestra familia desde chicos”. En la conversación que tuvo con Chiessa, pudo saber que tenían identificados tres momentos en los que sacaban a los detenidos: “Un horario temprano, para los que liberaban. Un horario intermedio que significaba traslado y de noche era indicador de que los mataban. Y poco antes del mundial se lo llevaron a mi hermano en un horario intermedio y pensaron que lo trasladaron a otro lugar, pero nunca más se supo de él”.

María Cecilia recuerda que armar el rompecabezas fue insólito, ya que un día leyendo el diario en un recordatorio que se hacía sobre el CCD El Vesubio leyó el nombre José María Della Flora: “Al otro día me comuniqué con Antropólogos y me dijeron que una persona declaró haber estado con él en Vesubio, Ricardo Cabello y me dieron su número de teléfono. Lo llamé y me atendió muy bien. Ahí aparece un dato que modifica lo que uno sabía. Él había estado con mi hermano. Lo habían secuestrado el 25 de agosto del 77, tenía 15 años, y lo habían liberado creo que el 3 de octubre del 77. Me dijo que cuando llegó a Vesubio mi hermano estaba y que cuando se fue de Vesubio mi hermano seguía estando, que ellos pudieron hablar bastante porque compartían cucheta. Me dijo que a mi hermano lo había identificado por fotos. Me dijo que lo recordaba petiso, coloradito (sonríe), de sobrenombre Flora y que charlaron que vivía en un barrio cercano al nuestro, no se conocían de antes”. Con el testimonio de Ricardo, el recorrido de José María cambia y hasta la actualidad continúa recibiendo información. “Este año una compañera me facilitó un contacto con otro sobreviviente del Pozo de Quilmes, Carlos Guarino que vive en el sur y accedió a comunicarse por videoconferencia, conversamos y me contó que estuvo en el Pozo de Quilmes entre el 6 de enero del 78 y el 6 de febrero y después de principio de marzo a mediados de mayo del 78. Estuvo con mi hermano en la primera ocasión, y también recordaba a Alcides”.

La Fiscalía preguntó a Della Flora cómo continuó la vida de su familia y en qué los afectó la desaparición de su hermano: “Cambió la vida de la familia para siempre, éramos una familia que nos manejábamos con objetivos comunes. Nos partió al medio. El objetivo era que sigamos creciendo, que estudiáramos. Mi papá y mi mamá dedicaron todos sus esfuerzos a buscar, a recorrer todo lugar posible. Yo me terminé escapando de Buenos Aires, mi hermana más chica quedó sola acompañando a mis padres, se opacaron los festejos. Mi mamá siempre conservaba todo intacto, para navidad había un plato en la mesa porque mi mamá decía: ‘Mirá, no vaya a ser que venga´. La vida de todos cambió y era no saber, era imaginar, divagar, pensar qué hicieron con él. Con el correr de los años nos íbamos convenciendo. Desde lo personal hasta la democracia yo decía ´va a venir la democracia, van a abrir las cárceles y nos van a devolver a nuestros parientes´ y con el tiempo fuimos viendo que no. La que nunca se convenció de eso, que lo sigue esperando con vida es mi mamá. Era peligroso hablar porque uno no sabía con quién hablaba. Era peligroso contar lo más importante que nos estaba pasando. Porque teníamos temor y desconfianza, durante todo el tiempo del proceso fue terrible”. Luego pidió leer algo que escribió para su hermano donde explica lo que es para una familia decir todo lo que ocurrió, en la que incluyó una carta de su nieta a su hermano y cerró su lectura diciendo: “Sin justicia, la impunidad es ley”.

Por problemas en la conexión con Luis María Armesto, las partes toman la decisión de adelantar el último testimonio, de Sergio Szajnbaum quien es hermano de Saúl Jaime Szajnbaum, secuestrado el 21 de noviembre de 1977, en Belgrano. Saúl se había recibido en el colegio Huergo y estudiaba Bioquímica en la UBA, también radio y televisión y trabajaba como técnico químico en Robertech SA que era una empresa de perfumes.

Sergio se enteró por la madre de Ruth Roller, novia de Saúl, cómo sucedieron los hechos: “El día del secuestro, él salió del curso de radio y televisión, volvía a la casa de la novia y lo estaban esperando con autos típicos de esa época, Ford Falcon, y las vecinas de la madre de Ruth escucharon gritos, corridas y la agarraron a Ruth y la hicieron entrar en una de las casas y a Saúl lo persiguieron hasta que lo agarraron”. Luego de averiguar e investigar en muchos lugares, Sergio pudo reconstruir cuál fue el recorrido que hizo su hermano después de su secuestro: “Se lo llevan a la Brigada de San Justo y ahí es su primer secuestro y de ahí pasa, después de un tiempo, a lo que hoy llamamos el Pozo de Banfield, el CCD. Ahí es donde estuvo más tiempo y el 14 de mayo del 78 hacen el famoso y lamentable traslado, era el final”. Supo que un día o dos antes lo pasaron porque él estaba tanto en San Justo como en Banfield, siempre estuvo con Graciela Grigo y Claudia Com. “En un momento dado Graciela me dice que lo pasan arriba con un grupo de uruguayos que él no tenía nada que ver con un grupo de uruguayos y ahí si hacen el traslado. Yo supongo que los que estaban abajo después los legalizaron, como Adriana Chamorro, que cuenta que vio a alguien que lo subieron al piso de arriba. Luego del juicio de la brigada de San Justo donde declaré, hablé con ella y ella no recordó a Saúl en concreto, pero sí que subieron a alguien al primer piso. Se corrobora con lo que cuenta… y a partir de ahí no lo vio más”.

Saúl había dejado la militancia. Cuando se enteraron del secuestro de Claudia, una compañera, un sábado, le dijeron que se fuera del país y les respondió que no iba a pasar nada, porque ya no militaba. Lo secuestraron el lunes a la noche. El apodo que tenía era Felipe y militaba en OCPO (Organización Comunista Poder Obrero). “Tal es así que después de tantos habeas corpus, salió uno positivo con el pedido de captura de él, por pertenecer a esa organización, emitido por el 1er cuerpo del ejército”, contó Sergio.

Sergio también describió que aún antes del secuestro de su hermano, había sido perseguido: “En julio del 74 asesinan al diputado Ortega Peña y fue muchísima gente al entierro en Chacharita. Saúl va con el grupo de diputados, yo fui en el subte y ellos en micros. Resulta que la policía para esos micros y se los llevan a todos detenidos. Saúl estuvo detenido dos o tres días. Después fueron dejando a todos, porque también había diputados. Nosotros vivíamos en la casa de mis padres donde tenían un negocio en Caballito y empezaron a llamar las tres A, Alianza Anticomunista Argentina, liderada por López Rega. Las amenazas eran terribles, fuertísimas, que nos iban a matar a todos, que iba a matar a Saúl y mis padres se empezaron a aterrorizar, así que de manera urgente y casi regalando la casa la vendieron y compraron dos departamentos, en uno fui a vivir con Saúl y en el otro mis padres”.

“Nos enteramos de San justo porque mi mamá iba a las marchas de las Madres, yo la acompañaba. Esto ya era en el 83. Yo iba con una pancarta con la foto de mi hermano y veo que una chica se me acerca, me abraza y se pone a llorar desconsoladamente y la abraza a mi mamá. Yo no la reconocí. ´Éramos muy amigos de Saúl, Graciela y Claudia´, me dice. Era Graciela Grido, y me dice que ellas estaban seguras de que Saúl había salido como ellas, que lo habían legalizado por el PEN. A partir de ahí Graciela me ayudó muchísimo en mi sanación porque me contó hechos con detalles de cómo estuvo en San Justo y Banfield. Yo creí que después de la tortura estaba totalmente destruido. Y ella me cuenta que en San Justo tenían calabozos contiguos que pasaba las manos por algún lugar y las hacía reír y divertirse, les hacía como una obrita de títeres con las manos y que ella se reía muchísimo. Eso me dio la idea de cómo él se mantuvo en San justo, íntegro, fuerte, entero. Y no sólo eso, sabiendo que Claudia es la que lo delata a él y a Graciela, era muy jovencita. Sin embargo, como él tenía esta cuestión de humanidad y solidaridad, no le importó lo de Claudia y las siguió animando a las dos. Entonces eso me produjo a mí una gran sanación porque lo imaginé distinto. Y había pasado las torturas”, aseguró. La amistad entre Claudia, Graciela, Saúl y él en la adolescencia persistió a lo largo de todo su relato. Ellos también tenían amigos del Huergo que fueron secuestrados en marzo del 77, Meglia y Ficarra, que militaban en otra organización.

Sergio fue armando el recorrido de su hermano con las declaraciones de testigos y comentarios. Graciela lo acompañó en los reclamos cuando volvió la democracia y dijo: “Después yo seguí con mi mamá o solo, fuimos a todos lados, con habeas corpus desde la conferencia episcopal argentina, a la AMIA, a todos los contactos que pudiéramos tener, militares, policías que tenían un contacto con mis padres de cuando tenían la tienda. Tuve la misma información de Antropólogos Argentina, ellos me corroboraron todo, pero no pudimos avanzar a partir del traslado y también corroboramos con los uruguayos, pero me dicen: ´Mira Sergio, no podemos avanzar, es como que los grupos de tareas eran independientes y no podemos avanzar´”.

Sergio habló sobre cómo afectó a la familia el secuestro y desaparición de Saúl: “Mi mamá fue a la que más impactó esta situación, tuvo un brote psicótico, así que la tuvimos que internar en una clínica psiquiátrica de Flores, en el 77, para que tengan una idea de lo que era una clínica, le hicieron mucho electroshock. Estuvo internada un tiempo, cuando le dieron el alta estuvo acá y recién empezó a sanar cuando salió a luchar, salió a la búsqueda de Saul junto con las Madres, esa contención y esa búsqueda la ayudó. Eso no significa que no tuviera un dolor terrible, además yo estaba al lado de ella en las marchas, esa fuerza y esa potencia se manifestó. En cambio, mi padre tuvo una depresión profunda y no pudo salir, se quedó adentro y le afectó al corazón, pero no pudo ir a ningún lado ni a buscar ni nada”. También habla de su hermano mayo, Mario, quien no pudo asistir a la búsqueda ni a ningún lado: “No pudo atestiguar en ninguno de los juicios y no porque no tenga dolor, sino porque se desmorona, no lo puede soportar. Va mucho más allá. En cuanto a mí, yo seguía buscando hasta que un chico amigo de la infancia que tenía contactos con la SIDE vino y me dijo en el 79: “Sergio, dalo por muerto. Te aconsejo que te vayas del país, así que yo me fui, estando muy alterado psíquicamente. Me fui a México sin contactos. Estuve allí unos meses”. Sergio veía que quienes estaban allí no soportaban el exilio y decidió volver a seguir buscando a su hermano. “A mí me afecta todo lo que signifique la desaparición. Yo ponía un papel en un cajón y la sensación total era que se evaporaba y no estaba más. Eso se agravaba con los afectos, si bien yo no tengo temores, en eso me agarraba pánico, la desaparición. Hoy todavía lo conservo. He hecho muchas terapias. si no veo a alguien me agarra una sensación, es como un anclaje. mis padres que vinieron de chicos escapando de los nazis y escuchaban una sirena de ambulancia y para ellos era una bomba”.

Para concluir con su testimonio, Sergio habló de Saúl: “Era un muchacho brillante intelectualmente, las notas de bioquímica eran impresionantes. Era un chico con muchas inquietudes, le encantaba la música, tocaba la guitarra y sus amigos también. Después empezó a activar. Siempre con una idea extraordinariamente solidaria, humana, tal es así que él soportó las torturas y nadie cayó por él. Incluso ayer mismo hablé con un compañero del que había ido a una cita y me dijo que vive por Saúl porque él no habló. Eso habla de esa extraordinaria solidaridad, humanidad de buscar un mundo mejor, más humano continuamente y como digo esta cuestión de su brillantez intelectual siempre solidario con los demás, siempre respetado por toda la gente. Además de ser mi hermano era muy amigo mío”.

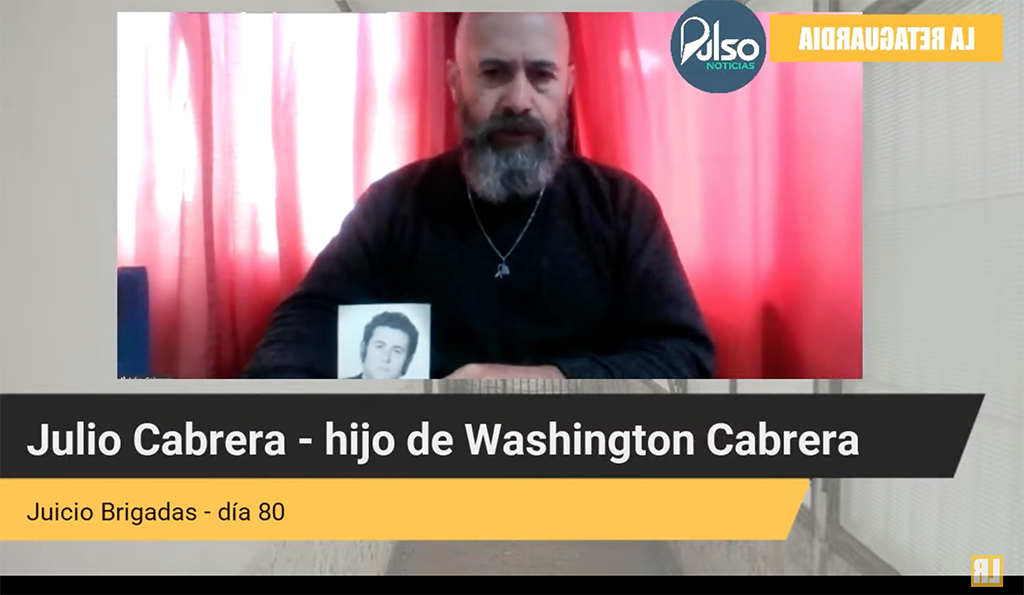

Sergio, Al final de su exposición se retiró a buscar una foto de su hermano para compartir y trajo una remera de Saul con la fecha en la que se registró su secuestro y desaparición. Pidió también que si alguien sabe algo más se comunique para poder avanzar en su investigación y saber qué pasó después.

“Quería decir que cuando hablé del dolor y las heridas, quiero decir que los represores, torturadores no se regocijen dentro de esta perversidad que tienen porque esas cicatrices nos hacen más fuertes, nos hacen estar presentes acá, en este juicio, tanto en las calles cuando cantamos. Y que yo estoy de cuerpo entero y que las y los 30 mil también están con su cruz, con su antorcha que sigue ardiendo. Estas heridas hoy son cicatrices que nos dan fuerza, que nos dan potencia”.

Al finalizar, debido a que Luis María Armesto tuvo problemas de conectividad, se solicitó al presidente reprogramar su testimonio para la siguiente audiencia, que será el martes 4 de octubre, semipresencial. Prestará testimonio Diego Barreda y Walter Washington Barnas Pereyra, Coordinador del equipo de instrucción de Derechos Humanos de Uruguay.