Un Trueno sensible

Tres cosas mantienen al referente de la música urbana en Argentina y el mundo con los pies en la tierra: unión, respeto y diversión. Con esa premisa llegó a la Facultad de Ciencias Sociales a brindar una entrevista en el marco de los 40 años de la Carrera de Ciencias de la Comunicación con otros grandes del género: su padre, Pedro Peligro, y Malena D’Alessio, de Actitud María Marta.

Nadie sabe que en el subsuelo de la Facultad de Sociales hay una estrella. Solo unas veinte personas custodian, con nervios y enstusiasmo, la exclusividad de este acontecimiento. No por egoísmo, sino por una certeza: la noticia de que un joven al que lo siguen más de nueve millones de personas merodea por estos pasillos volaría tan rápido como un mensaje de WhatsApp y convertiría la entrevista programada en una montaña humana intentando atravesar una puerta demasiado angosta.

Llega Mateo Palacios, alias “Trueno”, cantante y compositor de música urbana. Se toma el tiempo de saludar uno por uno a los presentes. Alguien propone un brindis que distiende lo que nunca llegó a tensarse. El encuentro fluye con la generosidad de un artista masivo dispuesto a compartir no solo sus ideas en una entrevista, sino también una gaseosa, un sanguchito, una foto, un video con quien se lo pida. Todo se vuelve más liviano a su alrededor.

Se escuchan diversas conversaciones.

—Hoy es el día del hincha de Boca —dice Pedro Peligro, activista de la cultura Hip Hop argentina y padre de Trueno.

—Boca es el movimiento popular más grande de Argentina —responde alguien.

—Sí, después del movimiento feminista —agrega otra voz.

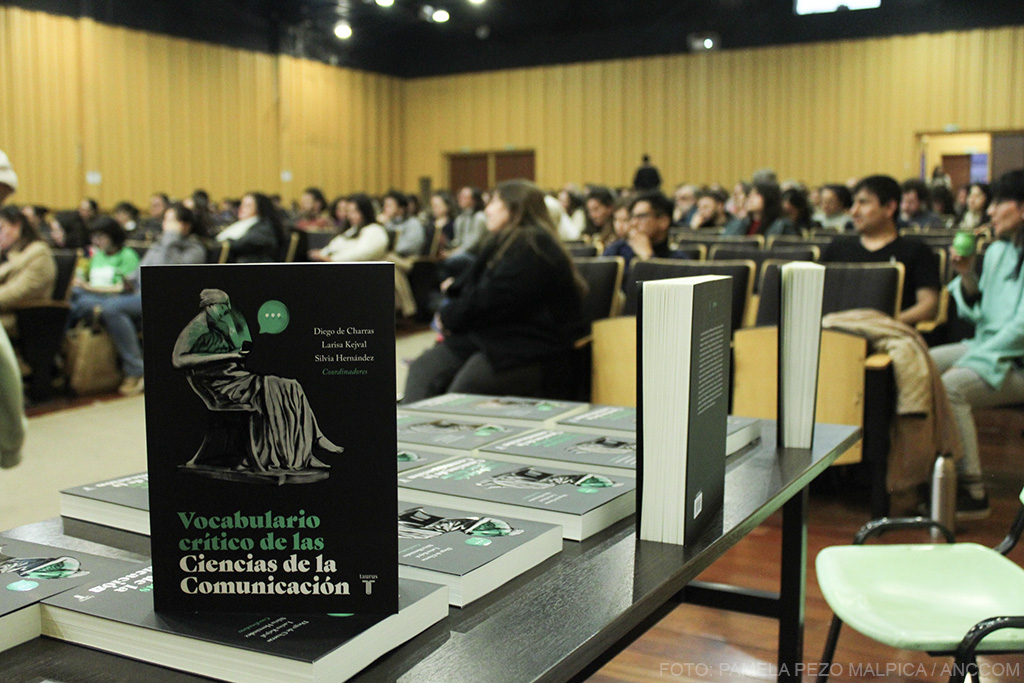

La directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval, entrevistó a Trueno en la inauguración de un ciclo de entrevistas a personalidades de la cultura para celebrar los 40 años de la licenciatura.

Bienvenido, Trueno

La directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval, lo invita al set de grabación para dar comienzo a la entrevista que convoca el encuentro. Se trata de un ciclo de conversaciones con personalidades de la comunicación y la cultura que se dará en el marco del aniversario número 40 de la Carrera que supo ser la más joven de la Facultad de Ciencias Sociales. Trueno inaugura el ciclo con esta charla amena que será transmitida por Youtube y en la que expresa sus convicciones e ideales. Kejval le pregunta por sus aprendizajes. Cuenta que su infancia y juventud estuvieron atravesadas por la educación pública. Que por esa experiencia la defiende, pero también porque quiere que sigan teniendo la oportunidad de vivirla sus seres queridos y conocidos que todavía apuestan por ella. Entre los temas que surgen, menciona tres valores que para él lo sostienen todo: la unión, el respeto y la diversión. Más tarde y habiendo pasado ya por una extensa entrevista, también se toma unos minutos para darle su palabra a ANCCOM:

—Decís que el respeto es una de las cosas más importantes para vos. ¿Cómo se sostiene ese principio cuando vivís bajo una lupa constante? ¿Cuando el ritmo de la fama, los pedidos de fotos, el cansancio o la repetición podrían hacerte perder esa fibra sensible que te conecta con los demás?

—Tengo una visión de que… no te digo que se lo “debemos” a la gente, pero sí siento que son ellos los que me ayudan a cumplir mis sueños y mis metas. Por eso, no lo vivo como una carga, ni como una obligación. Obviamente, hay días en los que uno se levanta cansado y otros con más energía, como todo el mundo. Pero siempre pienso que hay personas a las que yo también, si me las cruzara, les pediría una foto. Entiendo lo que puede significar ese momento para alguien, ese recuerdo.

Y el respeto, en general, lo mantengo como persona, también es porque sigo con los mismos amigos que tienen la misma realidad de siempre. Mi familia sigue siendo la misma de siempre. Y cuando el foco está tan claro en ciertos puntos, aunque te mareen las otras cosas que llegan, lo más importante sigue estando ahí.

—Y la cuestión de la diversión… ¿Cómo hacés para que te siga divirtiendo, para que te siga gustando lo que hacés, a pesar de las nuevas responsabilidades o compromisos?

— Quizás hay nuevas cosas que se ponen en juego cuando se profesionaliza tu pasión. Pero no sé, yo nunca lo vi como un trabajo. Nunca lo viví como «uh, tengo que ir al escenario a hacer esto obligado». Sino que, si me toca ir al escenario, es lo que más me gusta en la vida. Me lo tomo así, trato de divertirme. Lo ejemplifico mucho con el fútbol también. Al que le gusta jugar al fútbol, sea donde sea, juega y se divierte. Eso es lo más importante.

Trueno y su padre Pedro Peligro no son los únicos íconos del Hip Hop argentino en la sala. Malena D’Alessio, fundadora del grupo Actitud María Marta, también está presente y comparte una anécdota inesperada:

—Cuando era chica mi papá… Bueno, mi papá es desaparecido. Pero mi otro papá, el que me crió, dio clases en esta universidad. Me acompañó durante toda mi etapa de rapera feroz, cuando recién empezaba, éramos muy pocos, como Pedro (Peligro) bien sabe. Y lo vivíamos con una pasión enorme. Además, no teníamos acceso a nada. Había que investigar, pedir música de afuera, copiarla en una doble casetera…

Y tratar de explicar a los padres por qué te apasionaba tanto algo así tampoco era fácil. Yo les hacía escuchar lo que me gustaba y ellos me miraban como si estuviera loca. Me la pasaba saltando sola en mi cuarto. Tenía un tema que escuchaba todo el día: “Shut Down”, de PBL. El video de ese tema era muy fuerte, se lo mostré y mi viejo lo usó para dar una clase sobre análisis audiovisual. Por eso digo que el Hip Hop entró en esta universidad hace rato.

Cuando se le pregunta el nombre completo de su padre de crianza, responde: “Oscar Landi”. Otro ícono se manifiesta —esta vez uno más local—: el investigador en comunicación y autor del clásico Devórame otra vez, tan leído en la carrera que está cumpliendo cuatro décadas.

Entre Malena y Trueno hay intercambios más públicos (como el momento en el que ella destaca la sensibilidad de este rapero comprometido con su arte y con las luchas sociales) y otros más íntimos, como aquel en el que están apartados hablando con admiración de la música brasilera.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales llevan a Trueno y a su equipo a recorrer las instalaciones. Llegan al auditorio y Pedro Peligro sube al escenario a probar la acústica. Fantasea con la posibilidad de un nexo entre la universidad y las escuelas de Hip Hop. Hace un chiste sobre la visita de Maradona a Harvard comparándola con esta de Mateo a Sociales. Con su carisma y desfachatez, inconscientemente, ayuda a su hijo a no ser el centro de atención todo el tiempo. Regalándole un respiro para que haga otras cosas más silenciosas que parecen genuinamente gustarle, como darle una alegría a un desconocido con una charla, un abrazo, una foto.

El equipo de Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y la Cátedra de Políticas Culturales encabezada por Luis Sanjurjo, coorganizadores del encuentro reconocieron con un diploma a Trueno.