Rodo: La Grassa de Tucumán

Se inauguró la muestra «Fantasía marica del pueblo», una antología de la obra del Rodolfo Bulacio, el artista asesinado en un crimen de odio por su orientación sexual durante el gobierno de Bussi.

Fantasía marica del pueblo es la exposición antológica dedicada a la obra del artista tucumano Rodolfo Bulacio, nacido en la ciudad de Monteros el 1º de octubre de 1970. Rodolfo fue asesinado en un crimen de odio debido a su orientación sexual el 10 de marzo de 1997, en San Miguel de Tucumán, durante el gobierno democrático del represor y genocida Antonio Domingo Bussi.

Como actividad inaugural, en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires, se montó un conversatorio entre “Porota” Jiménez (madre del artista), Nancy (hermana), la salteña Guadalupe Creche y la tucumana Geli González, ambas curadoras de esta muestra. Feda Baeza, directora del Palais de Glace, fue la coordinadora de la charla en la que se recorrió la vida de «La Rodó», su infancia, sus inicios como artista, su estadía por la Facultad de Arte de Tucumán, sus performances en el colectivo artístico «Tenor Grasso» (del cual fue uno de los fundadores junto a Claudia Martínez y Jorge Lobato Coronel) y el legado que dejó.

“Con esta exposición queremos mostrar el carácter político y contestatario de su obra y evidenciar el contexto en el cual fue asesinado. Dar cuenta de su activismo, militancia y sexualidad que están presentes en todos sus trabajos”, cuenta Guadalupe en diálogo con ANCCOM. “Queremos darle visibilidad al artista y establecer una relación con la escena porteña. Es un modo de que Rodo siga vivo” agrega Geli, quien, en sus inicios como docente, fue su profesora en la cátedra Taller C y luego compañera en el colectivo “Tenor Grasso”.

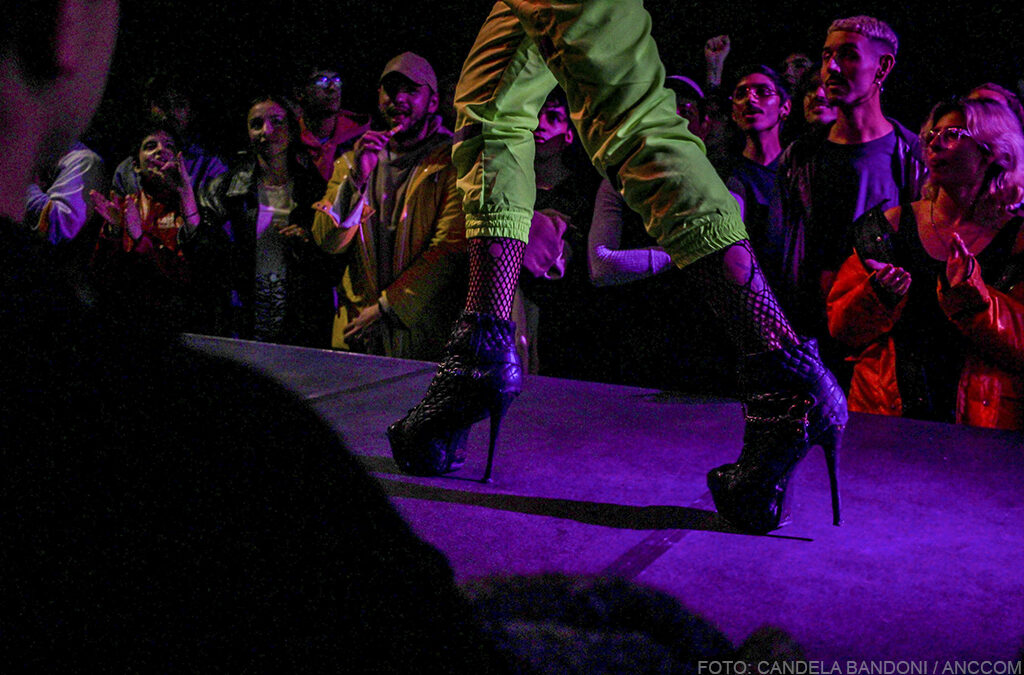

Con un montaje que simula una pasarela para recorrer las obras, se exponen tres de sus muestras individuales («Karta Nova», «Mucha Karakatanga en la koctelera» y «Blanka… enseña lo que has conseguido»), registros en video de sus performances colectivas en los grupos «La sangrada familia» y «Tenor Grasso» y ejercicios de estudiante que ya exhiben su interés de pensar al cuerpo como forma de representación política.

“Todo lo que tocaba lo convertía en arte”, dice Nancy, quien a pesar de no ser una especialista afirma que toda la gente que ve la obra de su hermano queda enamorada. “Sus trabajos de arte pop tienen relación con el cine de Almodóvar. La cuestión escenográfica y la puesta en escena le interesaban mucho. Además, hay una teatralidad muy marcada en las acciones durante los desfiles y performances que montaba”, explica Geli al referirse a Rodo como artista. Para Guadalupe, hay placer, belleza y provocación en sus obras. “Era un adelantado. Hacía cosas que ningún artista norteño trabajaba en esa época. Por ejemplo, su cuadro del desnudo de un personaje trans”. Marga, quien fue fotógrafa de los desfiles de “Tenor Grasso”, recuerda que Rodolfo no paraba nunca. “Pintaba, grababa, diseñaba vestuario. Era un genio”. Destaca su osadía como artista y las ganas de Rodo de mostrarse tal cual era. Esto le resultó muy difícil en una época en la cual, quienes escapaban de la heteronorma vivían una cotidianidad muy hostil.

“Desde el 10 de marzo de 1997 me propuse no dejarlo morir, que siga viviendo en su obra”,cuenta «Porota», su mamá. Por eso, con el objetivo de mantener, proteger y difundir las 230 piezas que componen su obra, el 18 de junio de 2019 su familia inauguró la fundación: «Las margaritas de Rodolfo Bulacio», que brinda talleres de arte, clases de inglés para niños, grupos de teatro, gestiona becas para estudiantes de arte y realiza exposiciones artísticas. “Es la única casa de Montero dedicada al arte y sus puertas están abiertas para todos los artistas” dice «Porota», quien es la presidenta de la fundación.

“Como mamá nunca imaginé convertirme en artífice de la obra de mi hijo. Él siempre decía que quería ser famoso y que me iba a llevar a recorrer el mundo. Sé que no lo vamos a recorrer, pero después de su muerte, le prometí a mi hijo que iba a ser famoso, y creo que lo he conseguido”, confiesa.

La exhibición, organizada por el Palais de Glace, puede visitarse hasta el 30 de octubre, de miércoles a domingo de 14 a 20 con entrada libre y gratuita en el centro cultural Borges, Viamonte 525, CABA.