«En Argentina siento libertad»

La guerra en Ucrania rompió las fronteras del silencio en un grupo de la comunidad LGTBIQ+ rusa que decidió migrar. En Argentina, sus integrantes pudieron construir sus vidas respetando sus identidades en forma pública, casarse y ser madres.

Nazar toma el mazo de cartas de Tarot y lo apoya sobre la mesa ratona. Respira profundo y se sienta. Es una mañana fresca pero agradable en la Ciudad de Buenos Aires y los rayos del sol, lejos de tímidos, dan su presente a través de la ventana de la casa que Nazar habita hace algunos meses junto a su esposa y su hija chiquita. En el último tiempo vivió en una variedad de casas, pero ningún hogar; mientras cuenta y ordena las cartas piensa que quizás, tal vez, ahora sí tiene uno. Sabe que por la tarde le espera una reunión aventura con una persona que no conoce, en la que va a hablar de temas que jamás habló con nadie más que con su esposa. No está segure de qué sentir. No sabe si podrá contar todo lo que aconteció en los últimos años. No sabe si le saldrán las palabras.

Vuelve su atención hacia el Tarot. Las cartas le devuelven el reflejo de una señal que le descomprime el pecho y disipan sus acuciantes preguntas. Sobre la mesa, encima de un mantel celeste, se ve la figura de una mujer en tonos terrosos y sepia. Es la Reina de Bastos, conocida en el Tarot por su asociación con la autoafirmación, el florecimiento y, sobre todo, la comunicación.

ANCCOM habló con tres personas rusas de la comunidad LGTBIQ+ refugiadas en la Ciudad de Buenos Aires. Nazar es una de ellas. Desde el comienzo de la invasión a Ucrania, el 24 de febrero del 2022, se estima que más de 22 mil personas dejaron Rusia para mudarse a Argentina. Cientos de ellas pertenecen abiertamente a la comunidad LGTBIQ+, y ahora se encuentran frente a un horizonte de posibilidades en lo que refiere a la libre expresión de sus identidades, lejos de un país donde hacerlo es repudiado e incluso penalizado.

Les tres cuentan lo mismo sobre la situación de Rusia: en el país el orgullo y la diversidad sexual están atravesados por un pacto de silencio social y legalmente impuesto. Por ejemplo, actualmente rige una ley que prohíbe hablar públicamente sobre temas relacionados a la comunidad LGTBIQ+ de forma positiva o neutral. Contenidos en internet, programas de televisión, películas, sólo pueden incluir personas de la comunidad o hablar del grupo si esto es hecho de forma negativa. Hasta 2013, la ley ejercía esta prohibición sólo en la comunicación con personas de hasta 18 años, a modo de protección – según las autoridades – de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Pero hace algunos años la normativa se amplió y ahora aplica universalmente, sin restricción etaria.

Otro ejemplo es que las parejas de hombres gays, en particular, no tienen derecho a adoptar hijos: sin una mujer en la fórmula -considerada una figura natural y necesaria en el acto de criar-, la adopción es calificada como inconstitucional e inmoral y condenada a ser imposible. Pero tampoco es fácil para las parejas de mujeres lesbianas. “Es imposible ser dos mamás -cuenta una de las entrevistadas, Ann- porque legalmente solo una mujer puede ser mamá. La otra madre no va a tener ningún derecho sobre su hijo. Además, las personas no van a reconocerlas como dos madres: sos meramente la amiga de mamá”. Incluso las familias que logran avanzar con la adopción a pesar de las restricciones, se enfrentan a diario con el miedo de que alguien las denuncie bajo el pretexto de estar ejerciendo violencia doméstica, aunque la única “violencia” en cuestión sea ser LGTBIQ+.

“No sé qué pasaría si volviera hoy a Rusia”, reflexiona Nazar, mirando al frente, hacia el desfile de árboles del Jardín Botánico. “Porque ahora hablo libremente. Vivo libremente. Y no puedo, es imposible, volverme a cerrar”.

Tiene 33 años, vivió en Ucrania hasta los 21 -cuando se mudó a Moscú- y llegó a Argentina hace tres meses. Sostiene que, más allá de las leyes recientes, el silencio es algo socialmente establecido y respetado hace mucho más tiempo. El silencio y la mentira. “Mentir es parte de la vida. Y tal vez es la razón por la que empezó la guerra, porque como país no tenemos verdad en nuestra esencia. Es un lugar de mentiras gordas, y las leyes anti-LGTBIQ+, así como la guerra, son continuaciones de ello”, expresa Nazar.

Desde chique, a los tres o cuatro años, elle ya sentía y sabía que era diferente. Especial. Cuenta que conocía algunas identidades LGTBIQ+, y que incluso por momentos, en un intento por darle un nombre a lo que sentía en su interior, trató de contentarse con la idea de ser transgénero, pero algo le decía que su identidad verdadera estaba en otra parte. “Sabía que era algo pero no el nombre -explica Nazar-. Un día lo encontré: no binario. Y supe que era lo que había estado buscando toda mi vida, todos mis treinta años de vida. Me sentí tan contente. Y la historia de ese primer encuentro con mi identidad es graciosa, porque fue viendo una serie… Sex Education. Un personaje se da cuenta que su género es fluido y pensé: ‘¡Soy yo!´.”

Se acomoda el pelo rubio y largo hasta los hombros, y cuenta que se halla a sí misme abriendo los ojos, observando la ciudad y preguntándose cómo es posible estar acá. Siente que los árboles son distintos, el aire es distinto, y la gente es amable y sonriente. “Mi casero me dijo que en Buenos Aires nadie sonríe -cuenta Nazar- y yo le respondí: ‘Ay, Gonzalo, eso es porque no viviste en Moscú’”. Se ríe.

“Un día vi a dos hombres caminando de la mano…”, dice Nazar, hace una pausa, suspira, y luego pide perdón, porque sus ojos se le llenaron de lágrimas. Suelta el aire y continúa, aunque no logra terminar su oración: “Es que no me creo todo esto, pero es verdad, aunque a mi mente y mi alma les cueste creerlo. En Argentina siento libertad. Me siento verdadere. Buenos Aires es la ciudad de la verdad para mí. Quiero decirlo más poéticamente pero no tengo palabras”, expresa. Lo que no sabe es que todo lo que dijo fue, sin duda alguna, un poema.

Ana, a diferencia de Nazar, tuvo la suerte de encontrar el nombre de su identidad cuando era muy chica; siempre supo que le gustaban las mujeres. Explica que desde que tiene memoria habitó su identidad con relativa normalidad porque, según ella, vivió la mayor parte de su vida en Rusia en una burbuja bastante tolerante. Pero también reconoce que su experiencia fue una cuestión de suerte. “Sé de otras personas que sí atravesaron algunas situaciones, por ejemplo de haber sido agredidas en la calle, o una amiga que se quedó sin su trabajo después de que se supo que era lesbiana. Yo nunca tuve un incidente así pero constantemente lo esperaba, entendía que podía pasar en cualquier momento, por eso con mi esposa intentamos no hacer nada en público: no abrazarnos, no besarnos”.

Para Ana la situación cambió completamente cuando se dio cuenta de que quería tener hijos. Entendió que sería insostenible para ella tener que enfrentarse con los obstáculos que se presentan para las madres lesbianas en Rusia: enseñarle a sus hijos a no hablar en público sobre sus mamás, vivir el terror de que las autoridades pudieran llevárselos en cualquier momento. La claridad de la situación era absoluta; la decisión de irse, simple. Así fue como, hace poco más de cinco años, se mudaron a Argentina junto a su esposa.

“Argentina nos dio exactamente lo que necesitábamos. Acá nosotras recibimos el derecho de ser dos mamás, y eso que todavía no teníamos ciudadanía, no teníamos nada, llegamos como turistas pero recibimos este derecho. Nos sentimos muy agradecidas”, expresa. Poder hablar, poder contarle a la directora del colegio o a la pediatra que sus hijas tienen dos mamás, son cosas que rescata constantemente en su día a día, sabiendo que pueden parecer momentos básicos o insignificantes para los demás, pero conociendo perfecta y profundamente la importancia que guardan. “En Rusia da mucho miedo ser visibles, ser visibles y decir lo que queremos, siempre entendimos que teníamos que filtrar todo. Acá ni pensamos en esto”, subraya Ana.

Lleva el pelo recogido en una media colita, lo que le permite lucir las mechas azules, rosas y violetas que reposan sobre sus hombros. Es una imagen que dista de lo invisible.

Irse de Rusia para ella fue finalmente empezar a vivir su vida como quería. Durante los primeros años en Argentina siguió escribiendo en su blog en ruso, y dirigió sus publicaciones particularmente hacia el fin de ayudar a otras personas de la comunidad a emigrar al país. Pero dice que con el tiempo este espíritu se le fue yendo y no escribe más sobre estos temas. “Me siento tan lejos ahora de esto, ahora me parece que es algo de otro planeta, no puedo hablar más con personas rusas porque lo siento como una retraumatización, siento todo de nuevo. Prefiero pasar más tiempo con amigos de acá, vivir esta vida normal, diaria. Creo que ahora hay menos de activista dentro de mí, pero más de persona”, reflexiona.

Sostiene todo el diálogo con ANCCOM en español, y explica que aunque su manejo de la lengua no es tan bueno como el que tiene con el ruso o el inglés, se siente mejor hablando en español. Es parte de las pequeñas cosas que riegan y hacen florecer algo preciado para ella: la vida diaria en Buenos Aires.

El idioma fluctuó un poco más en la última conversación de la que participó ANCCOM, en este caso con un matrimonio de dos mujeres: Ann y su esposa. Llegaron a Argentina hace tan solo siete meses, con lo cual la charla fluye de un español a un spanglish y del spanglish a un inglés final y definitivo, lo que causa algunas confusiones simpáticas y risas varias. Cuentan que tienen clase con un profesor de español dos veces por semana; por ejemplo, ahora están viendo el subjuntivo y lo odian.

“Yo digo “ir” y el profesor me corrige: “andar”… ¡¿Por qué?!”, se queja cómicamente la esposa de Ann. Sentada, apaga su cigarrillo mientras sostiene en sus brazos un somnoliento border collie marrón y blanco de cuatro meses. Prefiere no compartir su nombre, argumenta razones de seguridad.

Su familia no sabe de su identidad ni tampoco de su matrimonio. Así es como el pacto del silencio se hace presente una vez más. “El silencio es una parte fundamental de la vida -dice Ann-, podés vivir cómoda mientras te quedes callada y mientras digas que tu novia es tu amiga o tu hermana. Después entendés que tal vez algo está mal, tal vez no es la situación en la que quieres vivir”.

La posibilidad de irse de Rusia estuvo en sus mentes durante varios años, pero la decisión no se hizo efectiva hasta que comenzó la invasión a Ucrania. Compraron los pasajes de avión y tan sólo dos semanas después estaban legalmente casadas y viviendo en Buenos Aires.

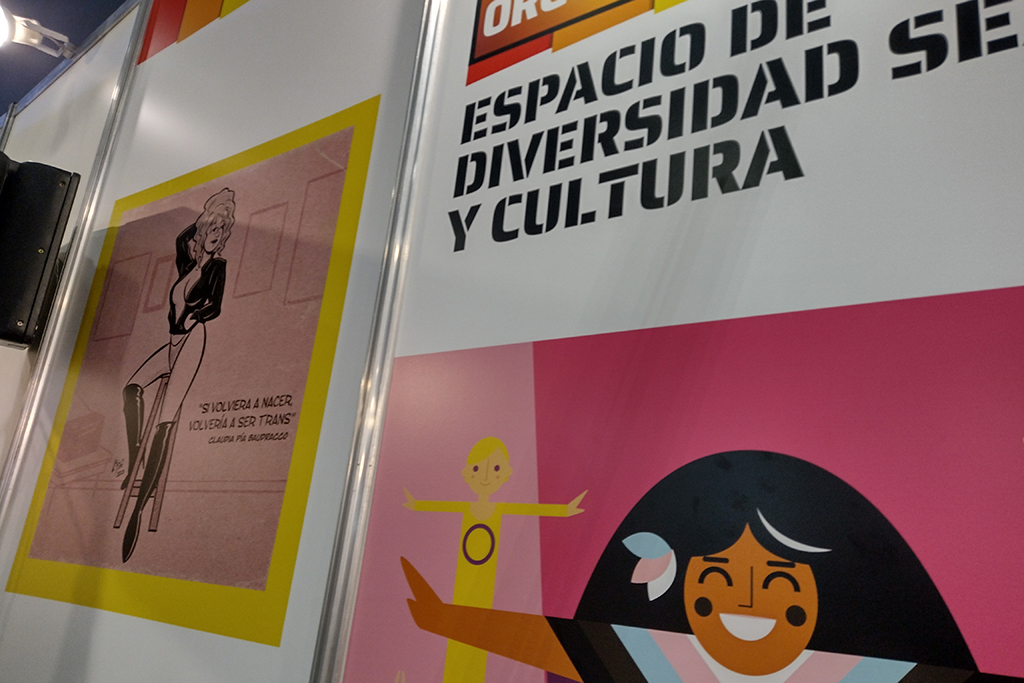

“En Rusia no tenemos orgullo, no hay cosas de las que podamos tener orgullo -expresan-. Allá en realidad no somos luchadoras, nos dimos cuenta que no es posible serlo en Rusia, por el gobierno y por la mentalidad de la gente. Creo que estamos realizando una especie de orgullo aquí y estamos en camino a entender que podemos hacerlo”. Pueden hablar, pueden ser una familia. Pueden colgar la bandera LGTBIQ+ en el balcón, aunque esto último no fue exactamente algo planeado: su border collie, Kenny, un día hizo sus necesidades sobre la bandera; una vez lavada la colgaron para que se seque y decidieron que se veía muy bien ahí. La dejaron.

Dicen que en cinco años se imaginan viviendo cerca del océano, en Mar del Plata tal vez. A la esposa de Ann le gusta surfear. Después, Ann empieza a contar que para ese entonces cree que ya van a estar pensando en tener hijos. Cuando expresa esta expectativa, su pareja agranda los ojos y se apresura a corregirla: “No, no, no -dice-, pensar no. Empezar a tener hijos”. Ann se ríe y le da la razón. “Soy una persona pensadora -admite Ann-, ella es una persona que hace. Nos complementamos”. Comparten una mirada cómplice. Kenny sigue profundamente dormido.

La bandera, sea en la Ciudad de Buenos Aires o en la Costa Atlántica, sigue y seguirá flameando sin miedo.